–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є

–†–£–Э–Ш–І–Х–°–Ъ–Ю–Х –Я–Ш–°–ђ–Ь–Ю

–Я–µ—А–≤—Л–µ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–Є –Њ–±—К—П—Б–љ–Є—В—М –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є, –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–µ–Љ—Г –і–µ—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –£–ґ–µ –У. –Ш. –°–њ–∞—Б—Б–Ї–Є–є[1], –Ь. –Р. –Ъ–∞—Б—В—А–µ–љ –Є –У. –Т–∞–Љ–±–µ—А–Є –Њ–±—А–∞—В–Є–ї–Є –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ –њ—А–Є–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е —Б–Ї–∞–ї —Б —А–Њ–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Є—Е —В–∞—В–∞—А. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і–Њ–≥–∞–і–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ–±–Њ–±—Й–µ–љ—Л –Э. –Р. –Р—А–Є—Б—В–Њ–≤—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ «—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ —Б –≥–ї—Г–±–Њ—З–∞–є—И–µ–є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є —А–Њ–і–Њ–≤—Л–µ —В–∞–Љ–≥–Є –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ—Л –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –±—Г–Ї–≤ –≤ –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–µ»[2]. –У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г –Э. –Р. –Р—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–Э.–У. –Ь–∞–ї–Є—Ж–Ї–Є–є[3].

–Я—А–Є –і–µ—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Т. –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Г–Ї–≤–∞–Љ «—Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Њ-–њ–µ—Е–ї–µ–≤–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞»[4]. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Њ–љ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї –љ–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В—М 23 –Є–Ј 38 —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ—В –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е –±—Г–Ї–≤. –Р—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В, –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–∞–љ–љ—Л–є –Є –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ї –Ј–≤—Г–Ї–Њ–≤–Њ–Љ—Г —Б—В—А–Њ—О —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї—Б—П —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є –љ–µ–∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П[5]. –Ґ–∞ –ґ–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –Ю. –Ф–Њ–љ–љ–µ—А–Њ–Љ, –≤—Л–і–µ–ї–Є–≤—И–Є–Љ –Ї–∞–Ї –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–µ –Ј–≤–µ–љ–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞–Љ–Є —И—А–Є—Д—В –ї–µ–≥–µ–љ–і –∞—А—И–∞–Ї–Є–і—Б–Ї–Є—Е (–њ–∞—А—Д—П–љ—Б–Ї–Є—Е) –Љ–Њ–љ–µ—В II—III –≤–≤. –љ. —Н.[6]

–У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Р—А–Є—Б—В–Њ–≤–∞ –Є –Ь–∞–ї–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–∞ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ –Є –Њ—В–≤–µ—А–≥–љ—Г—В–∞ –Я. –Ь. –Ь–µ–ї–Є–Њ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ –Є –Ф. –Э. –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤—Л–Љ, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–≤—И–Є–Љ–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–∞ –Є –Ф–Њ–љ–љ–µ—А–∞. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ —В–∞–Љ–≥–Є –Љ–Њ–≥–ї–Є –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є—В—М –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–∞–Љ–Є –і–ї—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤, –њ—А–Њ—В–Њ—В–Є–њ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—В –≤ –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–Љ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–µ. –С–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Б–∞–Љ–Є –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–µ –±—Г–Ї–≤—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Г—О –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є–є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л—Е –і–ї—П —Б–Њ–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–є –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ —Д–Њ—А–Љ —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е —В–∞–Љ–≥[7].

–У–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–∞-–Ф–Њ–љ–љ–µ—А–∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Д–Є–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞ —Б—Е–Њ–і—Б—В–≤–Њ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –њ–Њ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П–Љ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –Є —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ –љ–∞ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є —Б–∞–Љ–Њ–є –Є–і–µ–Є —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –Є–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–Є–ї–ї–∞–±–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ. –Х—Б–ї–Є –Њ –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–Є —Б–Є–ї–ї–∞–±–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є—Б—В–µ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Ї–Њ–љ—Б–Њ–љ–∞–љ—В–љ—Л–є –і—Г–∞–ї–Є–Ј–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є, —В–Њ –Є–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ –ї–Є—И—М –Љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Х. –Ф. –Я–Њ–ї–Є–≤–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ[8]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–ї–∞–±–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л «–∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞» –±—Л–ї–∞ –µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-—Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–µ–Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М. –†–∞–Ј—А—Л–≤ –≤ —З–µ—В—Л—А–µ- –њ—П—В—М —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –∞—А—И–∞–Ї–Є–і—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–Њ–љ–µ—В–∞–Љ–Є –Є –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, —Г—Б—Г–≥—Г–±–ї–µ–љ–љ—Л–є —А–∞–Ј—А—Л–≤–Њ–Љ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ, –њ–Њ—А–Њ–і–Є–ї —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є horrorvacui, –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Х. –С–ї–Њ—И–µ. –Т –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–±–Њ—В —Н—В–Њ—В –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ —А—Г–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–∞ —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є —З–µ—А–µ–Ј –њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –ґ—Г–ґ–∞–љ —Г –≥—Г–љ–љ–Њ–≤, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М –њ–µ—А–µ–љ—П–≤—И–Є—Е –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Б–µ–≤–µ—А–Њ—Б–µ–Љ–Є—В—Б–Ї–Є—Е (–∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є—Е) –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–Њ–≤[9]. –†–µ–∞–ї—М–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–Њ–љ —Г–і–∞—З–љ–Њ–є –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л –љ–∞—З–∞–ї –њ—А–Њ—П—Б–љ—П—В—М—Б—П –ї–Є—И—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –љ–Њ–≤—Л–Љ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П–Љ –і—А–µ–≤–љ–Є—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є.

–Т 1906 –≥. –Р. –°—В–µ–є–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –љ–∞ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Ј–∞–њ–∞–і–љ–Њ–є –Њ–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ—Б—В–Є –Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–љ—Л, –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–≤–Њ–є –±–∞—И–љ–µ –±–ї–Є–Ј –Ф—Г–љ—М—Е—Г–∞–љ–∞, –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–µ —Б–Ї–Њ–њ–ї–µ–љ–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤. –С–Њ–ї–µ–µ —Б–µ–Љ–Є—Б–Њ—В –Є–Ј –љ–Є—Е –±—Л–ї–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –љ–∞ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–Љ, –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л–µ — –љ–∞ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ, –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є. –Р—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–∞–љ–љ—Л–µ, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є –і–∞—В—Л —Б–∞–Љ—Л—Е –њ–Њ–Ј–і–љ–Є—Е –Є–Ј –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –±–∞—И–љ–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤, –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ—Л—Е –≠. –®–∞–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –і–∞–≤–∞–ї–Є –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –≤–µ—Б—М –∞—А—Е–Є–≤ –Ї —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ II –≤. –љ. —Н.[10]

–Т 1911 –≥. –†. –У–Њ—В—М–Њ –Є –Р. –Ъ–Њ—Г–ї–Є –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ —Б –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –љ–∞ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ — –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В–µ–є –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞". –°–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±–Њ–є —З–∞—Б—В–љ—Г—О –њ–µ—А–µ–њ–Є—Б–Ї—Г, –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ –Ї–∞–Ї «—Б—В–∞—А—Л–µ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞». –°—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –∞—В—А–Є–±—Г—Ж–Є–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –У–Њ—В—М–Њ, –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї—М—В–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Б –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–Њ–Љ, –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї –≤—Л–≤–Њ–і—Г, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ—В –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞[11]. –Т 1922 –≥. –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–і–Є–ї —Н—В–Њ—В –≤—Л–≤–Њ–і, –Њ—В–Љ–µ—В–Є–≤, —З—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ –Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ «—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В —П—Б–љ—Л–µ –Є –љ–µ–Њ—Б–њ–Њ—А–Є–Љ—Л–µ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П»[12]. –Т–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ –і–ї—П –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–∞ –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –љ–µ–Њ–±—К—П—Б–љ–Є–Љ—Л–Љ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞–Ј—А—Л–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–±–µ–Є–Љ–Є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Ф–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–∞ –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –∞—А—Е–∞–Є—З–љ—Л—Е –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є VI—VII –≤–≤. –њ–Њ—А–Њ–ґ–і–∞–ї–∞ –љ–Њ–≤—Л–µ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Л, –љ–Њ –љ–µ –і–∞–≤–∞–ї–∞ –Њ—В–≤–µ—В–∞ –љ–∞ —Б—В–∞—А—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л1,1.

–Т 1948-1959 –≥–≥. –§. –Р–ї—М—В—Е–µ–є–Љ, –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є—Е –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П—Е –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є —А–∞–љ–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≥—Г–љ–љ–Њ–≤, –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –≤–Њ–Ј—А–Њ–і–Є–ї –Є–і–µ–Є –С–ї–Њ—И–µ[13]. –Э–µ—Б–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –Р–ї—М—В- —Е–µ–є–Љ–∞ —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–∞ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —А–∞–љ—М—И–µ[14]. –Ю –і—А—Г–≥–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –њ—Г—В–Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П –Ї —В—О—А–Ї–∞–Љ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –Є –њ–µ—А–µ—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є –µ–≥–Њ –≤ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –°. –Т. –Ъ–Є—Б–µ–ї–µ–≤: «–Х—Б–ї–Є –љ–µ –њ–Њ–і–ї–µ–ґ–Є—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—О –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–∞—П –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —В–∞–ї–∞—Б–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –ї–Є—В–µ—А, –њ—А–Њ–љ–Є–Ї—И–∞—П –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї —З–µ—А–µ–Ј –°—А–µ–і–љ—О—О –Р–Ј–Є—О, —З–µ—А–µ–Ј —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Є —Е–Њ—А–µ–Ј–Љ–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, —В–Њ –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М–µ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –•–Њ—А–µ–Ј–Љ–Њ–Љ, –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –≤ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–∞—Б—В–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–∞–Љ–Є –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤ VI-VII –≤–≤. –Ј–∞–љ—П—В–Њ–µ –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ–Є —В—Г–њ–Њ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–Њ–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–Є–≤—И–µ–є –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –Ї —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —А–µ—З–Є»[15].

–Ф–∞–ї–µ–µ –°. –Т. –Ъ–Є—Б–µ–ї–µ–≤ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ—В, —З—В–Њ –Є–Ј –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –њ–Њ–њ–∞–ї–Њ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ –Ї –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є —П–≥–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ; –Њ—В —П–≥–Љ–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –Ї–∞—А- –ї—Г–Ї–Є, –∞ –Њ—В –љ–Є—Е — –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Ї—Л—А–≥—Л–Ј—Л. –Ю—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —В—О—А–Ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П–ї–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —В—О—А–Ї–Њ–≤, –љ–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л VI-VII –≤–≤. –љ–∞ –Ю—А—Е–Њ–љ–µ –µ—Й–µ –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л.

–Х—Б–ї–Є –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Ъ–Є—Б–µ–ї–µ–≤–∞ –Њ —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ–Њ–є, —В–Њ –љ–∞–Љ–µ—З–µ–љ–љ—Л–є –Є–Љ –њ—Г—В—М –њ–µ—А–µ–і–∞—З–Є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї –љ–µ –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В—Б—П –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є. –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –њ—А–Є–њ–Є—Б–∞–љ—Л —П–≥–Љ–∞ –Є –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї VI—VIII –≤–≤. –Ю–љ–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Њ–±–ї–Є–Ї—Г –Ї–∞–Ї –Њ—В —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є—Е, —В–∞–Ї –Є –Њ—В –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Є —В–≤–µ—А–і–Њ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –љ–µ —А–∞–љ–µ–µ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л IX –≤., —В. –µ. –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–µ—Б–µ–ї–µ–љ–Є—П –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ —Г–є–≥—Г—А, —Б–Њ—Е—А–∞–љ—П–≤—И–Є—Е —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞.

–Я—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є —А—Г–љ–Є–Ї–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –Р. –Ь. –©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–Љ, –њ–Њ –Љ–љ–µ–љ–Є—О –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Н—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, «–њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Њ –≥–і–µ-—В–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ґ–∞–ї–∞—Б–∞ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є –њ—А–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П–ї–Њ—Б—М –Њ—В—В—Г–і–∞ –≤ –і–≤—Г—Е –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е: –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї (–Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Њ–µ, –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Њ–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –≤–Є–і—Л –њ–Є—Б—М–Љ–∞) –Є –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і (–њ–µ—З–µ–љ–µ–ґ—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ—Л)»[16].

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–∞–Љ–∞ –Є–і–µ—П –±—Г–Ї–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є –µ–≥–Њ –Њ–±—А–∞–Ј–µ—Ж, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞, –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ—Л —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є —Г —Б–≤–Њ–Є—Е –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е —Б–Њ—Б–µ–і–µ–є — –Є—А–∞–љ–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤ –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–Є, –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞–Љ–Є –∞—А–∞–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤–µ—А–Њ—П—В–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ј–∞–Є–Љ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В, —В–Њ—З–љ–µ–µ —В–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ–≤–Є–і–љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л «—Б—В–∞—А—Л–µ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞» –Є–Ј –Ф—Г–љ—М—Е—Г–∞–љ–∞.

–Т –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є—П –Ї —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –њ—А–µ—В–µ—А–њ–µ–ї —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П: –∞) –Ї—Г—А—Б–Є–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ; –±) –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Д–Њ—А–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е —Г —В—О—А–Ї–Њ–≤ —А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ (—В–∞–Љ–≥) –Є –Є–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ–і –≤–Њ–Ј–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ–Љ —Д–∞–Ї—В—Г—А—Л (–Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –і–µ—А–µ–≤–Њ, –Љ–µ—В–∞–ї–ї) –њ–ї–∞–≤–љ—Л–µ –Ј–∞–Ї—А—Г–≥–ї–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±—Г–Ї–≤ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–µ–љ—Л –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є; –≤) –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л, –љ–µ –≤—Б–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –±—Л–ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В—Л, –∞ —Д–Њ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–≤–њ–∞–і–∞–µ—В —Б —Д–Њ–љ–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —Б–Є–Љ–≤–Њ–ї–Є–Ї–Њ–є —Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е –±—Г–Ї–≤; –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —В–µ–Љ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –±—Л–ї –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є, –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ–Є –≤ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, —З–∞—Б—В—М—О –Є–і–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —З–∞—Б—В—М—О –±—Г–Ї–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞.

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –Љ–µ—Б—В–µ –Є –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, —В–µ—Б–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –µ–≥–Њ –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–µ—А–Є–Њ–і–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є, –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –љ–µ—А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–љ—Л–Љ. –°–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–Љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П–Љ, —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї –њ–Њ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є –Љ–µ—А–µ —В—А–Є —Н—В–∞–њ–∞ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—В —В—А–Є —Г—Б—В–∞–≤–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–∞: –∞) –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, —И–Є—А–Њ–Ї–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П (VI-VII –≤–≤.) –Є –Х–љ–Є—Б–µ—П (VI-X –≤–≤.); –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г—Б—В–∞–≤–∞ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –≤ –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є; –±) –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ (–њ–µ—А–≤–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ VIII –≤.); –≤) –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –≤ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е —Н–њ–Њ—Е–Є –£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ (–≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ VIII—IX –≤.) –Є –≤ «—А—Г–љ–∞—Е –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ» –Є–Ј –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞ (IX –≤.)[17]. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —А–µ–Љ–Є–љ–Є—Б—Ж–µ–љ—Ж–Є–Є –∞—А—Е–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М –≤ –°—Г–і–ґ–Є–љ- —Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є (—Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ IX –≤.), –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–≥–∞.

–Ъ–∞–Ї —Г–ґ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Є–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞–љ–µ–µ VII –≤., –∞ –≤ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П IX-X –≤–≤.[18] –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, –њ–∞–ї–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –∞—А—Е–∞–Є—З–љ–Њ—Б—В—М –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–Љ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —А–∞–љ–љ–µ–є –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–Ї–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –Ї–∞–Ї —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї. –Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –љ–Є–ґ–љ–µ–є –і–∞—В–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ, –∞ –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Њ–Љ —Ж–µ–љ—В—А–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ — –љ–µ–њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є[19]. –Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—А–µ–і–Є —Б—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –±—А–Њ–љ–Ј–Њ–≤–Њ–Љ –њ–µ—А—Б—В–љ–µ –Є–Ј –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –≤ «–Љ—Г–≥-—Е–Њ–љ–∞» (–°–µ–≤–µ—А–љ–∞—П –§–µ—А–≥–∞–љ–∞). –Я–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є—П –≤ «–Љ—Г–≥-—Е–Њ–љ–∞» (–Є–ї–Є «–Ї—Г—А—Г–Љ–∞—Е») –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —И–Є—А–Њ–Ї–Њ (II –≤. –і–Њ –љ. —Н. — VIII –≤. –љ. —Н.)[20]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–µ–Љ–љ—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Є–Ї–Є (–њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ґ–∞–ї–∞—Б–∞) –љ—Л–љ–µ –љ–∞–і–µ–ґ–љ–Њ –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л 716-739 –≥–≥.[21]

–°–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Г —В—О—А–Ї–Њ–≤ –љ–µ–Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л. –Я–µ—А–≤–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –Ь–µ–љ–∞–љ–і—А—Г –Я—А–Њ—В–µ–Ї—В–Њ—А—Г, «–Ш—Б—В–Њ—А–Є—П» –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–∞ –≤ 583-584 –≥–≥.; —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—П –Њ –њ—А–Є–µ–Љ–µ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б —Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–µ–Љ –Ь–∞–љ–љ–∞—Е–Њ–Љ –≤–Є–Ј–∞–љ—В–Є–є—Б–Ї–Є–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ –Ѓ—Б—В–Є–љ–Њ–Љ II (568), –Ь–µ–љ–∞–љ–і—А —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –Њ—В –Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ «—Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є» το γρμματώ Σκνθικόν[22]. –Э–µ–ї—М–Ј—П, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М –±–µ–Ј–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ—З–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Є «—Б–Ї–Є—Д—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞» — —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є; —Б–Ї–Њ—А–µ–µ, –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –њ–Њ-—Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є. –Ш—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–ї–Є–±–Њ —В—А–µ—В—М–µ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ—Л –њ–Є—Б—М–Љ–∞ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ. –Я–Њ–ї—Г–ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –∞—А–∞–±–Њ-–њ–µ—А—Б–Є–і—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є, –Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ-–Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Є–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –•–Њ—Б—А–Њ–≤—Г –Р–љ—Г—И–Є—А- –≤–∞–љ—Г (531-579)[23] –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞–µ—В—Б—П —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Њ—В—А–Є—Ж–∞—О—Й–Є—Е —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є –Є–µ—А–Њ–≥–ї–љ—Д–Є–Ї–Є[24].

–С–Њ–ї–µ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–µ–љ–Є—О —Б–Њ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ «–І–ґ–Њ—Г —И—Г»: «–Я–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ —В—О—А–Ї–Њ–≤ –љ–∞–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞ –љ–∞—А–Њ–і–∞ —Е—Г (—Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–µ–≤)»[25]. –Ш–Ј —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В, —З—В–Њ —Г–ґ–µ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ VI –≤. —В—О—А–Ї–Є –Њ–±–ї–∞–і–∞–ї–Є —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О, —Б–≤—П–Ј—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О —Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–µ–≤ –±—А–Њ—Б–∞–ї–∞—Б—М –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞. –С—Л–ї–∞ –ї–Є —Н—В–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–ї–Є —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ «—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–µ» –Ї—Г—А—Б–Є–≤–љ–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ?

–£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –і–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є—З–µ–Љ –љ–µ –Њ—В–ї–Є—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–≥–Њ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–Є–≤–∞, —Б—Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –ї–Є—И—М –љ–∞ —А—Г–±–µ–ґ–µ VII—VIII –≤–≤.[26] –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ –±—Л –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –≤ «–І–ґ–Њ—Г —И—Г» —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ –≤ –µ–≥–Њ –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–∞–љ–љ–µ–Љ –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Њ–Љ –Ї —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В—Г –≤–∞—А–Є–∞–љ—В–µ. –С–ї–Є–Ј–Њ—Б—В—М —А—Г–љ–Є–Ї–Є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Ї —Б—В–∞—А–Њ–Љ—Г —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ–Є—Б—М–Љ—Г —Г–ґ–µ –±—Л–ї–∞ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–∞ –≤ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ24. –Э–µ–ї—М–Ј—П –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В—М, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ –≤ «–І–ґ–Њ—Г —И—Г».

–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Є—Б–њ–Њ—Б–Њ–±–ї–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –Ї —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—З–µ–љ—М —А–∞–љ–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –≤ –њ–µ—А–Є–Њ–і –Њ–±–Є—В–∞–љ–Є—П –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –∞—И–Є–љ–∞ (—В—Г—А–Ї) –≤ –У–∞–Њ—З–∞–љ–µ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Њ–∞–Ј–Є—Б–∞—Е –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞, –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Б–Њ–≥–і–Є–є—Ж–∞–Љ–Є (V –≤.). –Ъ–∞–Ї —В–µ–њ–µ—А—М —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Є–Ј –Ф—Г–љ—М—Е—Г–∞–љ–∞ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –љ–µ II –≤. –љ. —Н,, –∞ IV–Љ; —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–Љ—Г—Й–∞–≤—И–Є–є –Т. –Ґ–Њ–Љ—Б–µ–љ–∞ —Е—А–Њ–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —А–∞–Ј—А—Л–≤ –Љ–µ–ґ–і—Г —Б—В–∞—А—Л–Љ–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Є—Б—З–µ–Ј–∞–µ—В. –Э–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Д–Њ—А–Љ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –љ–∞—И–µ–ї –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є–µ —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П —В—О—А–Ї–∞–Љ–Є –°—А–µ–і–љ–µ–є –Р–Ј–Є–µ–є. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–∞—П –Ј–і–µ—Б—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј–∞ –Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –Љ–µ—Б—В–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є–µ–Љ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞–љ–љ—П—П –і–∞—В–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –±—Г–і–µ—В –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–є. –Э—Л–љ–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є –Є –µ–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–µ–љ–∞ –Р. –Ь. –©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–Љ (–Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–∞—П —А—Г–љ–Є–Ї–∞. –Я—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–µ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —В—О—А–Њ–Ї, –≥—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –°–Я–±., 2001).

Terminus ad quem —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М —Б–њ–Њ—А–µ–љ, –Ї–∞–Ї terminusaquo. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л –Є–Ј –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є –Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ

–Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞ –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–Њ–є IX –≤. –Х—Б—В—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ —В–∞–Љ –Є –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–µ X –≤. –Т —Е—А–Њ–љ–Є–Ї–µ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є –Ы—П–Њ («–Ы—П–Њ—И–Є») —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М –Ї–Є–і–∞–љ—М—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Р–±–∞–Њ—Ж–Ј–Є (–Ґ–∞–є—Ж–Ј—Г) –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ–є —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Л –љ–∞ –Ю—А—Е–Њ–љ–µ –ї–µ—В–Њ–Љ 924 –≥. –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Њ—Б–Ї–Њ–±–ї–Є—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б—В–µ–ї—Л –≤ —З–µ—Б—В—М —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –Ј–∞–Љ–µ–љ–Є—В—М –µ–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е –і–µ—П–љ–Є—П—Е, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ–Њ–є «–Ї–Є–і–∞–љ—М—Б–Ї–Є–Љ–Є, —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є (—В—Г—Ж–Ј—О—Н) –Є –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є»[27]. «–Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є» –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–≥–ї–Є –±—Л—В—М –љ–∞–Ј–≤–∞–љ—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ—Л, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–є –Ї—Г—А—Б–Є–≤ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ «–њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —Е–Њ–є- —Е—Г» («—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–µ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞»),

–Ш. –Ь–∞—А–Ї–≤–∞—А—В, —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ–Њ—Б—В–Є —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—П, –њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї, —З—В–Њ –≤ X –≤. —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –∞–ї—Д–∞–≤–Є—В–∞ –Љ–∞–ї–Њ–≤–µ—А–Њ—П—В–љ–Њ[28]. –Ю—В–Љ–µ—В–Є–Љ, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ, —З—В–Њ –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Л X –≤. —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–∞ — –љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є — —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е, —З—В–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є—Б—М –Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є—О «–Ы—П–Њ—И–Є» —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ. –Э–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –і–Њ—Б—В–Њ–≤–µ—А–љ—Л—Е –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ –±—Л—В–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ X –≤. –љ–µ—В. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б–µ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г X –≤. –Њ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О –≤—Л—В–µ—Б–љ–µ–љ–Њ —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–Љ –Ї—Г—А—Б–Є–≤–Њ–Љ[29]. –Ы–Є—И—М –љ–∞ –Х–љ–Є—Б–µ–µ, –Ї—Г–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–Њ —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —А—Г–љ–Є–Ї–∞ –µ—Й–µ –±—Л–ї–∞ –≤ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–Є –Є –≤ XII –≤.[30] –Ю–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ–љ–∞—П –≤ 1956 –≥. –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–∞—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –І–Є–љ- –≥–Є—Б-—Е–∞–љ–∞[31] —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–і–і–µ–ї–Ї–Њ–є –Є –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–∞ –њ—А–Є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж—Л —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є[32]. –°–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Л–є –≤–∞—А–Є–∞–љ—В —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ—З–љ–Њ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї—Б—П –≤ X-XI –≤–≤. —Г –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В—О—А–Ї–Њ—П–Ј—Л—З–љ—Л—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л, –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Љ–Њ–і–µ–ї—М—О –і—А–µ–≤–љ–µ–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–µ «–і—А–µ–≤–љ–µ–≤–µ–љ–≥–µ—А—Б–Ї–Є–µ —А–µ–Ј—Л»), –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –љ–∞–є–і–µ–љ –≤ –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–њ–Њ–ї–µ –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–љ –Ї–∞–Ї litterae incognitae –љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Є–Љ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–Љ –У. –Ф–µ—А–љ—И–≤–∞–Љ–Њ–Љ (1494-1569)[33].

–Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–Э–Ш–Ъ–Ш –Ф–†–Х–Т–Э–Х–Ґ–Ѓ–†–Ъ–°–Ъ–Ю–Щ –†–£–Э–Ш–І–Х–°–Ъ–Ю–Щ –Я–Ш–°–ђ–Ь–Х–Э–Э–Ю–°–Ґ–Ш –Ш –Ш–• –Ъ–Ы–Р–°–°–Ш–§–Ш–Ъ–Р–¶–Ш–ѓ

–Т.–Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–Є—В –њ–µ—А–≤–∞—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є, –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–Є–ї –≤ –Њ–і–љ–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –≤—Б–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —И—А–Є—Д—В–Њ–Љ. –≠—В—Г –≥—А—Г–њ–њ—Г –Њ–љ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Ї–∞–Ї «—Б–µ–≤–µ—А–љ—Л–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В» –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞, –Є–ї–Є «—П–Ј—Л–Ї —В—О—А–Ї–Њ–≤-—Б–Є—А–Њ–≤», –≤ –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В «—О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–∞» — «—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞». –Ґ—А–µ—В—М–Є–Љ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–Љ –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤ —Б—З–Є—В–∞–ї —П–Ј—Л–Ї –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Г–і–і–Є–є—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—И–ї–Є –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–µ–≤–µ—А–љ–Њ–≥–Њ –Є —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В–Њ–≤ — «—Б–Љ–µ—И–∞–љ–љ—Л–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В»[34].

–Ґ–µ–Ј–Є—Б –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞ –Њ —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–Њ–Љ –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ, –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В –Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є. «–Ю–±—Й–Є–Љ, —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–Љ, —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–є–љ–Њ-—А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ» —П–Ј—Л–Ї–Њ–Љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї —П–Ј—Л–Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –°. –Х. –Ь–∞–ї–Њ–≤[35]. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –≤ —Н—В–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –Ш. –Р. –С–∞—В–Љ–∞–љ–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ —П–Ј—Л–Ї –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ «–љ–Њ—Б–Є–ї –Љ–µ–ґ–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А»[36].

–†–µ—З—М –Є–і–µ—В, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–Љ —П–Ј—Л–Ї–µ, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ VI1-X –≤–≤. –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є, –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –°–Є–±–Є—А–Є –Є –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П (–Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞) –Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–Љ —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–∞. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В—М, —З—В–Њ –≤ –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —П–Ј—Л–Ї–∞ –ї–µ–ґ–∞–ї –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –і–Є–∞–ї–µ–Ї—В –∞—И–Є–љ–∞ (—В—Г—А–Ї), –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —П–Ј—Л–Ї –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–є–љ—Н –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–∞–і–µ–љ–Є—П –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —В—О—А–Ї–Њ–≤.

–Т –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–Љ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –µ–і–Є–љ—Л, –Ї–∞–Ї –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є —И—А–Є—Д—В–∞. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –Є—Е —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є (—Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є) –Є –ґ–∞–љ—А–Њ–≤–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Г—О —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—О —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є—П (–Њ—В –Ю—А—Е–Њ–љ–∞ –і–Њ –Ф—Г–љ–∞—П, –Њ—В –ѓ–Ї—Г—В–Є–Є –і–Њ –У–Њ–±–Є), –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–µ –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ—Л—Е —А–∞–є–Њ–љ–∞—Е — –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Ж–µ–љ—В—А–∞—Е –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є–є; –њ–Њ —А–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–Є–Ј–љ–∞–Ї—Г –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ—Л —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б–µ–Љ—М –≥—А—Г–њ–њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤:

1. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є, —Б–Њ—Б—А–µ–і–Њ—В–Њ—З–µ–љ–љ—Л–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –±–∞—Б—Б–µ–є–љ–∞—Е —А–µ–Ї –Ю—А—Е–Њ–љ–∞, –Ґ–Њ–ї—Л –Є –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є. –Ъ —Н—В–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є–µ –Є–Ј –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ — –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –С–Є–ї—М- –≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ (–Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–ї—Л), –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї—Г, –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞, –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М, –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –°—Г–і–ґ–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ 10 –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –•–Њ–є—В–Њ-–Ґ–∞–Љ–Є—А–∞, –і–≤–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ш—Е–µ –Р—Б—Е–µ—В, –Ъ–µ–љ—В–µ–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б –•–∞–љ–≥–∞—П –Є –Є–Ј –У–Њ–±–Є. –Ю–±—Л—З–љ–Њ —Н—В—Г –≥—А—Г–њ–њ—Г –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В «–Њ—А—Е–Њ–љ- —Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є». –Э—Л–љ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Њ –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ.

2. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –і–Њ–ї–Є–љ—Л –Х–љ–Є—Б–µ—П –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–і–≥—А—Г–њ–њ—Л — —В—Г–≤–Є–љ—Б–Ї—Г—О –њ –Љ–Є–љ—Г—Б–Є–љ—Б–Ї—Г—О, — –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 150 –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –Ї –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ –љ–∞–Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ—П—Е, —Б–Ї–∞–ї–∞—Е, –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л—Е –Є —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е, –Љ–Њ–љ–µ—В–∞—Е.

3. –Ы–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Я—А–Є–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В 37 –Ї—А–∞—В–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е, —З—В–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Ї—А–∞–є–љ–µ –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е (–њ—А—П—Б–ї–Є—Ж–∞, –∞–ї—М—З–Є–Ї–Є). –І–Є—Б–ї–Њ –љ–∞—Б–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Њ, –µ—Б–ї–Є —Б—З–Є—В–∞—В—М –Ј–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ —А—Г–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є, –Ј–∞—А–µ–≥–Є—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –њ—Г–љ–Ї—В–∞—Е –Я—А–Є–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—П –Є –≤–µ—А—Е–љ–µ–≥–Њ —В–µ—З–µ–љ–Є—П —А. –Ы–µ–љ—Л.

4. –Р–ї—В–∞–є—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л, –Є—Е –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е –Є —Б—В–µ–ї–∞—Е –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л—Е –≤ –Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П—Е.

5. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В —З–µ—В—Л—А–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ —Б—В–µ–љ–µ –і—А–µ–≤–љ–µ–є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–Є –≤ –Ґ—Г—А—Д–∞–љ–µ –Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ –Є–Ј –Ь–Є—А–∞–љ–∞ –Є –Ф—Г–љ—М—Е—Г–∞–љ–∞.

6. –°—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —А–∞–Ј–і–µ–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–і–≥—А—Г–њ–њ—Л: —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–њ—Б–Ї—Г—О, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –љ–∞–Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–љ—П—Е (14 –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Є–Ј –і–Њ–ї–Є–љ—Л –Ґ–∞–ї–∞—Б–∞), –Љ–Њ–љ–µ—В–∞—Е, –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е –Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–Њ–є –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–µ, –Є —Д–µ—А–≥–∞–љ—Б–Ї—Г—О, —Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й—Г—О –Є–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –Ї—А–∞—В–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ–∞ –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–µ –Є –Љ–µ—В–∞–ї–ї–µ. –Ю—Б–Њ–±–Њ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —А—П–і—Г —Б—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–µ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –љ–∞ –Ї–Њ–ґ–µ –Є–Ј –∞—А—Е–Є–≤–∞ –≥. –Ь—Г–≥. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –Є–Љ–µ—О—Й—Г—О—Б—П –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г –µ–≥–Њ —З—В–µ–љ–Є—П, —В—О—А–Ї—Б–Ї–∞—П —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤–∞—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —В–µ–Ї—Б—В–∞ –Њ—Б–њ–∞—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П[37].

7. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ—Л —В–∞—О–Ї–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–і–µ–ї–Є—В—М –љ–∞ –і–≤–µ –њ–Њ–і–≥—А—Г–њ–њ—Л: –і–Њ–љ–µ—Ж–Ї—Г—О, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –і–≤—Г—Е –±–∞–Ї–ї–∞–ґ–Ї–∞—Е –Є–Ј –Э–Њ–≤–Њ—З–µ—А–Ї–∞—Б—Б–Ї–∞, –Ј–љ–∞–Ї–Є –Ь–∞—П—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–Є—Й–∞, –Ј–љ–∞–Ї–Є –љ–∞ –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞—Е –Є–Ј –°–∞—А–Ї–µ- –ї–∞, –Є –і—Г–љ–∞–є—Б–Ї—Г—О, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є–∞ —Б–µ—А–µ–±—А—П–љ—Л—Е —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е –Є–Ј –Э–∞–і—М-–°–µ–љ-–Ь–Є–Ї–њ–Њ—И –Є –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–µ. –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ—Л –Р. –Ь. –©–µ—А–±–∞–Ї–Њ–Љ —А—Г–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –Ј–љ–∞–Ї–Є, –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–µ –љ–∞ –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–Љ –Ъ–∞–≤–Ї–∞–Ј–µ; —Б–≤–Њ–і —Н—В–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –љ—Л–љ–µ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В—Б—П –≤ —А—П–і–µ —А–∞–±–Њ—В –Ш. JL –Ъ—Л–Ј–ї–∞—Б–Њ–≤–∞[38].

–Х—Б–ї–Є —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є—В—М—Б—П —Б —В—А–∞–Ї—В–Њ–≤–Ї–Њ–є –≠. –Т. –®–∞–≤–Ї—Г–љ–Њ–≤–∞, –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И—Г—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –≥–∞–ї—М–Ї–µ (11 –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤), –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Г—О –±–ї–Є–Ј –≥. –£—Б—Б—Г—А–Є–є—Б–Ї–∞, —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –±—Л –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –љ–Њ–≤—Г—О –і–∞–ї—М–љ–µ–≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Г—О –њ—А–Њ–≤–Є–љ—Ж–Є—О —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є[39]. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М —З—В–µ–љ–Є—П –£—Б—Б—Г—А–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Ї–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –љ–∞–Љ —Б–Њ–Љ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є.

–†–µ–≥–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–Є—А–Њ–≤–Ї–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П (—Н—В–љ–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П) –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П:

1. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –°–µ–≤–µ—А–љ–Њ–є –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є (–Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л) –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Р–ї—В–∞—П, –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ—Л –Ї–∞–Ї —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Є–ї–Є, —В–Њ—З–љ–µ–µ, –Ї–∞–Ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞. –Т—Б–µ –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї VIII –≤., –љ–Њ –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–∞–ї—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М –Њ—В–љ–µ—Б–µ–љ—Л –Ї VII –≤.

2. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ—Л—А–≥—Л–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є –і–Њ–ї–Є–љ—Л –Х–љ–Є—Б–µ—П –Є –°—Г–і–ґ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–ї–Њ–є. –Я–Њ –Ы. –†. –Ъ—Л–Ј–ї–∞—Б–Њ–≤—Г, –Њ–љ–Є –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П VII-XII –≤–≤.

3. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ—О–Ј–∞ –Ї—Г—А—Л–Ї–∞–љ (VIII-X –≤–≤.) –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –Ы–µ–љ—Б–Ї–Њ-–Я—А–Є–±–∞–є–Ї–∞–ї—М—Б–Ї—Г—О –≥—А—Г–њ–њ—Г –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є.

4. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –Ї–∞–Ї —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ- —Б–Ї–Є–µ, —В–∞–Ї –Є —Д–µ—А–≥–∞–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Ф–∞—В–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–∞ —Н—В–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ —З–µ—В–Ї–Њ — 716-739 –≥–≥.[40]

5. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –≤ –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є–Є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—В –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–Љ–µ–љ—М –Є –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –і–∞—В–Є—А—Г—О—В—Б—П –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–Њ–є VIII — –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ IX –≤.

6. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ–µ, –і–∞—В–Є—А—Г–µ–Љ—Л–µ IX-X –≤–≤., –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –Ї–∞–Ї —В–µ–Ї—Б—В—Л –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ, —В–∞–Ї –Є —З–µ—В—Л—А–µ –љ–∞—Б—В–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є–Ј –Ґ—Г—А—Д–∞–љ–∞.

7. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —Е–∞–Ј–∞—А–Њ-–±—Г–ї–≥–∞—А—Б–Ї–Њ–є —А—Г–љ–Є–Ї–Є —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ—Л –љ–∞ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ–±—И–Є—А–љ–Њ–є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–∞—П —А—Г–љ–Є–Ї–∞, –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ–∞—П –њ–∞–ї–Њ—З–Ї–∞ –Є–Ј –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П –Є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Б–µ–≤–µ—А–Њ–Ї–∞–≤–Ї–∞–Ј—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є.

–Ц–∞–љ—А–Њ–≤–∞—П –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —А–∞–Ј–љ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–∞ –Є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ —И–µ—Б—В–Є –≥—А—Г–њ–њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є:

1. –Ш—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–±–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л — –Ї–∞–Ї –Љ–µ–Љ–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ, —В–∞–Ї –Є –њ—А–Є–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –≤–Њ—Б—Е–≤–∞–ї–µ–љ–Є—П –і–µ—П–љ–Є–є –≤–Є–і–љ–µ–є—И–Є—Е –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є, —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–є –Є –Ї—Л—А–≥—Л–Ј—Б–Ї–Њ–є –Ј–љ–∞—В–Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Є–ї–Є –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –Є–Љ –ї–Є—Ж, —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є—Е –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ–Є —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є–ї–Є –Є–Љ–Є —Б–∞–Љ–Є–Љ–Є.

–Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ —Б—В–µ–ї—Л, –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞, –Ю–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Ґ–µ—А- —Е–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Ґ—Н—Б–Є–љ—Б–Ї–∞—П —Б—В–µ–ї–∞, –°–µ–ї–µ–љ–≥–Є–љ—Б–Ї–Є–є, –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ—Б–Ї–Є–є –Є –°—Г–і–ґ–Є–љ—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, –°—Н–≤—А—Н–є—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, —Б–Њ—З–µ—В–∞—О—В –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤ —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –±—Л–ї –њ—А–Є—З–∞—Б—В–µ–љ –≥–µ—А–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Є–ї–Є –µ–≥–Њ –њ—А–µ–і–Ї–Є, —Б –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Ј–≥–ї—П–і–Њ–≤ –∞–≤—В–Њ—А–∞ —В–µ–Ї—Б—В–∞, —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є—П–Љ–Є, –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–Њ–µ –Є –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ.

2. –≠–њ–Є—В–∞—Д–Є–є–љ–∞—П –ї–Є—А–Є–Ї–∞ — –љ–∞–Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –Х–љ–Є—Б–µ—П –Є –°–µ–Љ–Є—А–µ—З—М—П, –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –°. –Х. –Ь–∞–ї–Њ–≤—Л–Љ –Ї–∞–Ї «–Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ—Н–Ј–Є—П» –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –≠—В–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –љ–µ–і–ї–Є–љ–љ—Л–µ, –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ—Л –њ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В—Г –Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–µ –Є–Љ–µ–љ–Є –Є —В–Є—В—Г–ї–Њ–≤ –≥–µ—А–Њ—П, –µ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–Є (–±–µ–Ј –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Н—В–Є —Б–Њ–±—Л—В–Є—П) –Є –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –±–ї–∞–≥, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є «–љ–µ –љ–∞—Б–ї–∞–і–Є–ї—Б—П» –њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є.

3. –Я–∞–Љ—П—В–љ—Л–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ —Б–Ї–∞–ї–∞—Е, –Ї–∞–Љ–љ—П—Е –Є —Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П—Е, –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—Й–Є—Е –Ї–∞–Ї–Њ–µ-–ї–Є–±–Њ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–∞ (–љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –•–Њ–є—В–Њ-–Ґ–∞–Љ–Є—А–∞, –І–∞—А—Л—И- —Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –Ъ–µ–љ—В–µ–є—Б–Ї–Є–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї, –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –Љ–∞–≤–Ј–Њ–ї–µ–µ –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і—А—Г–≥–Є–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є). –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –ї–Є—И—М –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–ї–Њ–≤, –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В –Є–ї–Є –Њ—В–Љ–µ—З–∞—О—Й–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ –Ї –љ–µ–Љ—Г –∞–≤—В–Њ—А–∞ (–љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –°—Г–ї–µ–Ї—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б–∞–љ–Є—Ж–µ).

4. –Ь–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ—Л–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Є–µ «—А—Г–љ—Л –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ» — «–Ъ–љ–Є–≥–∞ –≥–∞–і–∞–љ–Є–є», —В—А–∞–Ї—В–∞—В –Њ –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–∞—Е –Ї–∞–Љ–љ–µ–є, —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В—Л —В—А–∞–Ї—В–∞—В–∞ –Љ–∞–љ–Є—Е–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є—П.

5. –Ѓ—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ –Є–Ј –Ь–Є—А–∞–љ–∞ –Є –Ґ—Г—А—Д–∞–љ–∞.

6. –Ь–µ—В–Ї–Є –љ–∞ –±—Л—В–Њ–≤—Л—Е –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞—Е — –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ—Б—Г–і–∞—Е –Є –Ј–µ—А–Ї–∞–ї–∞—Е, –љ–∞ –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–µ, –љ–∞ –Љ–Њ–љ–µ—В–∞—Е. –Ґ–∞–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ–і–∞ –Љ–µ—В–Ї–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Є–Љ—П –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ –Є–ї–Є –Љ–∞—Б—В–µ—А–∞, –±–ї–∞–≥–Њ–њ–Њ–ґ–µ–ї–∞–љ–Є—П –Є–ї–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–Љ –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ (—Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –љ–∞ –≤–Љ–µ—Б—В–Є–Љ–Њ—Б—В—М —Б–Њ—Б—Г–і–∞ –Є–ї–Є –Ї—Г—А—Б–Њ–≤–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–љ–µ—В—Л).

–≠—В–Є –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є —П—Б–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В —Б—О–ґ–µ—В–љ—Г—О –љ–µ–Њ–і–љ–Њ—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В—М –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –Х—Б–ї–Є –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –µ–і–Є–љ—Б—В–≤—Г —П–Ј—Л–Ї–∞ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л –і–Њ–њ—Г—Б–Ї–∞—О—В —Г–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –ї–Є–љ–≥–≤–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і—Е–Њ–і –Ї –Є—Е –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—О, —В–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –ї–Є—И—М –њ—А–Є –≤—Л–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є —В–∞–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П –Ї –Њ–і–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –≥—А—Г–њ–њ–µ –Є –њ–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ —Б—О–ґ–µ—В–љ–Њ-–ґ–∞–љ—А–Њ–≤—Л–Љ –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ –і–∞—О—В –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ—Л–є –і–ї—П –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї.

–Т –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Н—В–Є–Љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞—О—В –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±–µ–Ј –Ї–Њ–ї–µ–±–∞–љ–Є–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞—В—М –Є –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –і–ї—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –Є –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞–≤–љ—Л–є –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В –і–ї—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є, –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ–Њ–є –Є —А–µ–ї–Є–≥–Є–Њ–Ј–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є —В—О—А–Ї–Њ–≤ —В–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є.

–Ю–†–•–Ю–Э–°–Ъ–Ш–Х –Ґ–Х–Ъ–°–Ґ–Ђ — –°–Ґ–Ш–•–Ш –Ш–Ы–Ш –Я–†–Ю–Ч–Р

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –Њ–± –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤'’5 –љ–µ–Є–Ј–±–µ–ґ–љ–Њ –Њ–±–Њ—Б–Њ–±–Є–ї—Б—П —Г–ґ–µ –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –Є—Е –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є—П. –Х—Б–ї–Є –Я. –Ь. –Ь–µ–ї–Є–Њ—А–∞–љ—Б–Ї–Є–є –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–Є–ї –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —Н–њ–Є–≥—А–∞—Д–Є–є–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Ј—Л[41], —В–Њ –§. –Х. –Ъ–Њ—А—И, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–є —В–µ–Њ—А–Є—О —Б–Є–ї–ї–∞–±–Њ-—В–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–Њ—Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –≤ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –≤—Л–і–µ–ї–Є–ї —А–Є—В–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Њ—В—А—Л–≤–Ї–Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б—П—Е, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –≤ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞, –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і—П —Б–Є–ї–ї–∞–±–Њ- —В–Њ–љ–Є–Ї—Г —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞ –Ї –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є[42].

–Ю —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Є—Б–∞–ї –Р. –Э. –С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ, –∞ –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ –љ–Є–Љ –Є –Ь. –Ш. –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–∞[43]. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –≤ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Р. –Э. –С–µ—А–љ—И—В–∞–Љ –љ–µ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–љ. –Ю—В–Љ–µ—З–∞—П —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л—Е –Њ—В—А—Л–≤–Ї–Њ–≤, –Њ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В —Б—В–Є–ї—М –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Ї–∞–Ї —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–љ—Л–є —Б—В–Є–ї—М –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П44. –Ь. –Ш. –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–∞^ –∞ –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Ь. –Р—Г—Н–Ј–Њ–≤ –Є –Ь. –Р. –£–љ–≥–≤–Є—Ж–Ї–∞—П, –Ї–∞—Б–∞—П—Б—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є —Б–µ–Љ–Є—А–µ—З–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–ї–Є –Є—Е –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, —Б–±–ї–Є–ґ–∞—П —Б —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ–Є —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–љ—Л–Љ–Є –ґ–∞–љ—А–∞–Љ–Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–Њ–≤, –Ї–∞–Ј–∞—Е–Њ–≤, —Е–∞–Ї–∞—Б–Њ–≤. «–Х–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ –Є —В–∞- –ї–∞—Б—Б–Ї–Є–µ –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, — –њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Ь. –Ш. –С–Њ–≥–і–∞–љ–Њ–≤–∞, — –њ–Њ—З—В–Є –≤—Б–µ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ—Л –≤ –і—Г—Е–µ —Г—Б—В–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ—А–Є—З–µ—В–Њ–≤, –њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –њ–µ—Б–µ–љ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Є–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ–і –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–∞–љ–µ–≥–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –ґ–∞–љ—А–Њ–≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–∞. –≠–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є, –ї–µ–ґ–∞—Й–Є–µ –≤ –Є—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–µ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–∞—П —Б—В–∞–±–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М —П–Ј—Л–Ї–∞ –Є —Б—В–Є–ї—П –і–∞—О—В –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б—З–Є—В–∞—В—М –Є—Е –і—А–µ–≤–љ–µ–є—И–Є–Љ–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ–Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞»[44].

–° –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–Љ–Є –Ї –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ –њ–Њ —В–µ–Љ–µ –Њ–±—А—П–і–Њ–≤–Њ-–±—Л—В–Њ–≤—Л–Љ–Є –ґ–∞–љ—А–∞–Љ–Є — –Ї–∞–Ј–∞—Е—Б–Ї–Є–Љ–Є –Є –Ї–Є—А–≥–Є–Ј—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—И–Њ–Ї–∞–Љ–Є (–Њ–±—А—П–і–Њ–≤—Л–Љ–Є –њ–ї–∞—З–∞–Љ–Є) –Є –Ї–µ—А–µ–Ј–∞–Љ–Є (–Ј–∞–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П–Љ–Є) — —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П–µ—В —Н—В–Є —В–µ–Ї—Б—В—Л –Ь—Г—Е—В–∞—А –Р—Г—Н–Ј–Њ–≤: «–Э–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ—Л –Є–ї–Є –≤ —Б—В–Є–ї–µ –Ї–µ—А–µ–Ј, –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ, –Є–ї–Є –≤ –≤–Є–і–µ –Ї–Њ—И–Њ- –Ї–∞, –Њ—В –ї–Є—Ж–∞ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–≥–Њ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞ — –Њ—В—Ж–∞, –Љ–∞—В–µ—А–Є»[45].

–Ь. –Р. –£–љ–≥–≤–Є—Ж–Ї–∞—П, —Б–±–ї–Є–ґ–∞—П –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–Є —Б –ґ–∞–љ—А–∞–Љ–Є —Е–∞–Ї–∞—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–∞, –≤ —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Б –њ–ї–∞—З–∞–Љ–Є-–њ—А–Є—З–Є—В–∞–љ–Є—П–Љ–Є (—Б—Л—Л—В–∞–Љ–Є) –Є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—Б–љ—П–Љ–Є (—В–∞—Е–њ–∞–Ї–∞–Љ–Є), –і–µ–ї–∞–µ—В —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –≤—Л–≤–Њ–і—Л: «–≠–њ–Є—В–∞—Д–Є–Є, –±—Г–і—Г—З–Є –ґ–∞–љ—А–Њ–Љ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –і—А–µ–≤–љ–µ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л –њ—А–µ–і–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л—Е —Е–∞–Ї–∞—Б–Њ–≤, –∞–ї—В–∞–є—Ж–µ–≤, —В—Г–≤–Є–љ—Ж–µ–≤, –Ї–Є—А–≥–Є–Ј–Њ–≤. –≠—В–Є —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л —Б –њ–µ—Б–µ–љ–љ—Л–Љ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б–Ї–Є –њ–µ—А–µ—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –Є –њ–µ—А–µ–Њ—Б–Љ—Л—Б–ї—П–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј—Л–Љ—П–љ–љ—Л–Љ–Є –∞–≤—В–Њ—А–∞–Љ–Є. –Ю—В–ї–Є—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —З–µ—А—В–Њ–є —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–є–љ–Њ–є –ї–Є—А–Є–Ї–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –µ–µ –і–Є–і–∞–Ї—В–Є–Ј–Љ. –≠—В–Є –≤—Л–≤–Њ–і—Л –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –љ–∞–Љ –±–µ—Б—Б–њ–Њ—А–љ—Л–Љ–Є»[46]. –Ф–∞–ї–µ–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –∞–≤—В–Њ—А–Њ–≤ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е, –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ—Б–Ї–Є—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—И–ї–∞ –Ш. –Т. –°—В–µ–±–ї–µ–≤–∞. –Ю–љ–∞ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В –≤—Б–µ —Н—В–Є —В–µ–Ї—Б—В—Л –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж—Л —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —А–µ—З–Є —Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П–Љ–Є: —В–Њ–љ–Є–Ї–Њ-—В–µ–Љ–њ–Њ—А–∞–ї—М–љ—Л–Љ —Б—В–Є—Е–Њ—Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ, –∞–ї–ї–Є—В–µ—А–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є —Б–Є—Б—В–µ–Љ–Њ–є, –њ–∞—А–∞–ї–ї–µ–ї–Є–Ј–Љ–Њ–Љ, –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–µ—Б–љ—Л—Е —Д–Њ—А–Љ—Г–ї, —Н–Љ—Д–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є–љ—В–Њ–љ–∞—Ж–Є–µ–є, –Њ–±–Є–ї–Є–µ–Љ —А–Є—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤, –Њ–±—А–∞—Й–µ–љ–Є–є, –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–љ–Є–є. –Ш. –Т. –°—В–µ–±–ї–µ–≤–∞ —Б–±–ї–Є–ґ–∞–µ—В –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б —Г—Б—В–љ—Л–Љ –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Н–њ–Њ—Б–Њ–Љ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П –Є—Е –Ї–∞–Ї «–Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—Н–Љ—Л» (–∞ –µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є–µ — –Ї–∞–Ї «—Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–є–љ—Г—О –ї–Є—А–Є–Ї—Г»), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –±—Л–ї–Є «—Б–Њ–Ј–і–∞–љ—Л –≤ —А—Г—Б–ї–µ –µ–і–Є–љ–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ-–њ–Њ—Н—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–Є –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ –Є–ї–Є –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —В—А–∞–і–Є—Ж–Є–µ–є –і—А—Г–ґ–Є–љ–љ–Њ–≥–Њ —Н–њ–Њ—Б–∞»[47].

–Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ, –≤ —Е–Њ–і–µ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї—И–µ–є –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–Є, –Ш. –Т. –°—В–µ–±–ї–µ–≤–∞ –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Є–ї–∞ —Б–≤–Њ–µ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є–µ –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –≤ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є—П—Е –Љ–Њ–і–µ–ї–µ–є —В–Њ–љ–Є–Ї–Њ-—В–µ–Љ–њ–Њ- —А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –ї–Њ–≥–∞—Н–і–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є—Е–∞[48].

–Ш–і–µ—О –Њ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥ –Ї—А–Є—В–Є–Ї–µ –µ—Й–µ –Ґ. –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є[49]. –Т–µ—А–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –Ї —Н—В–Њ–є –ґ–µ —В–µ–Љ–µ, –Њ—В—А–Є—Ж–∞–µ—В –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –≤ –Њ—А—Е–Њ–љ–Њ-–µ–љ–Є—Б–µ–є—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Ґ. –У–∞–љ–і–ґ–µ–Є, –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—П –Є—Е –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ–Ј—Г –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Є–ї—П —Б –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ —А–Є—В–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Н–ї–µ–Љ–µ–љ—В–Њ–≤[50]. –°—Е–Њ–і–љ—Г—О –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—О –Ј–∞–љ—П–ї –Р. –Ь. –©–µ—А–±–∞–Ї[51]. –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Є –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г –Ї—А–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј–±–Њ—А—Г –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л—И–µ –Ї–Њ–љ—Ж–µ–њ—Ж–Є–Є –Т. –Ь. –Ц–Є—А–Љ—Г–љ—Б–Ї–Є–є. –Ъ–∞—Б–∞—П—Б—М –Њ–њ—Л—В–Њ–≤ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–Є—П —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –Т. –Ь. –Ц–Є—А–Љ—Г–љ—Б–Ї–Є–є –њ–Є—Б–∞–ї: «–†–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–µ —Н—В–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –Ї–∞–Ї –Њ–±—А–∞–Ј—Ж–Њ–≤ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є —Н–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Њ —Г –љ–∞—Б –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П –Є–і–µ–Є –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —Д–Њ–ї—М–Ї–ї–Њ—А–Є—Б—В–Є–Ї–µ –Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л»[52]. –Я–Њ—Б–ї–µ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–±–Њ—А–∞ —Б—В–Є–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Д–Њ—А–Љ–∞–ї—М–љ—Л—Е –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ—Б—В–µ–є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Т. –Ь. –Ц–Є—А–Љ—Г–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Љ–µ—З–∞–µ—В –і–∞–ї–µ–µ: «–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –Ш. –Т. –°—В–µ–±–ї–µ–≤–Њ–є, —П –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—О, —З—В–Њ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —В–µ–Ї—Б—В—Л –љ–µ —Б—В–Є—Е–Њ—В–≤–Њ—А–љ—Л–µ, –∞ –њ—А–Њ–Ј–∞–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ. –ѓ –і—Г–Љ–∞—О, —З—В–Њ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В —Б–Њ–±–Њ–є –Њ—Б–Њ–±—Л–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–є –ґ–∞–љ—А, –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–є, –∞ –љ–µ —Г—Б—В–љ—Л–є, –Є —З—В–Њ “–њ–µ–љ–Є–µ –Є —А–µ—З–Є—В–∞—В–Є–≤” –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Ї –љ–Є–Љ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П»[53]. –°—В–Њ–ї—М –ґ–µ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–µ—В –Т. –Ь. –Ц–Є—А–Љ—Г–љ—Б–Ї–Є–є –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є–є –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є —Б –≥–µ—А–Њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ (–і—А—Г–ґ–Є–љ–љ—Л–Љ) —Н–њ–Њ—Б–Њ–Љ[54].

–Ш–°–Ґ–Ю–†–Ш–Ю–У–†–Р–§–Ш–І–Х–°–Ъ–Ю–Х –Ч–Э–Р–І–Х–Э–Ш–Х –Ю–†–•–Ю–Э–°–Ъ–Ш–• –Я–Р–Ь–ѓ–Ґ–Э–Ш–Ъ–Ю–Т

–Т –Њ—В–ї–Є—З–Є–µ –Њ—В –≤—Б–µ—Е –і—А—Г–≥–Є—Е —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –љ–µ –Є—Б–Ї–ї—О—З–∞—П –Є —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П –і—А–µ–≤–љ–µ—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—В, –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ–Њ –і–Њ–њ–Њ–ї–љ—П—П –і—А—Г–≥ –Ф—А—Г–≥–∞, —Б–≤—П–Ј–љ–Њ–µ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –Њ—В –µ–≥–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–Є—П –і–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Г–њ–∞–і–Ї–∞, —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞. –Я–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Њ–Ј–љ–Њ—Б—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ —Б–љ–Є–ґ–∞–µ—В, –љ–Њ, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–≤—Л—И–∞–µ—В —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —Б–Њ–њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ—Л—Е –і–µ–Ї–ї–∞—А–∞—Ж–Є–є –Є –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є–Њ–љ–љ—Л—Е —Б—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —В–µ—Е –Є–ї–Є –Є–љ—Л—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –ї—Г—З—И–µ —Г–≤–Є–і–µ—В—М —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–µ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В—Л –Є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є—П –≤–љ—Г—В—А–Є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, —З–µ–Љ —Н—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ—А–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ —Б –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї—М–љ—Л–Љ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ–Љ «–Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–Є—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–є» –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –∞–љ–љ–∞–ї–∞—Е.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –∞—Б–њ–µ–Ї—В—Л –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–∞ –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е —В–µ–Ї—Б—В–Њ–≤ –Љ–Њ–≥—Г—В –±—Л—В—М —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л. –Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Є –і–ї—П –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ґ—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є —Д–Є–Ї—Б–Є—А—Г—О—В –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –љ–∞ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П—Е –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –µ–≥–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е —Б –Ъ–Є—В–∞–µ–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є. –Ч–і–µ—Б—М –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —Б–Њ–≥–і–Њ—П–Ј—Л—З- –љ–Њ–є –С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–ї—Л.

–Т –Ї—А—Г–њ–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞—Е –Ю—А—Е–Њ–љ–∞ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –Ј–∞—В—А–∞–≥–Є–≤–∞—О—Й–Є–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П —Б—А–µ–і–љ–µ–∞–Ј–Є–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –љ–∞–Љ–µ—В–Є—В—М –њ—Г—В–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е, –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є —Н—В–љ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ. –Т —Н—В–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –≤—Л–і–µ–ї–Є—В—М –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–µ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –і–ї—П —В–µ–Љ—Л –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П. –Ъ –љ–Є–Љ –Њ—В–љ–Њ—Б—П—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ –Є–Ј –Њ—А—Е–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є — –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М- —В–µ–≥–Є–љ–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ґ–Њ–љ—М—О–Ї—Г–Ї–∞, –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—Г–ї–Є-—З–Њ—А–∞ –Є –≤ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –Ю–Є–≥–Є–љ—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —В–µ–Ї—Б—В—Л, —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞—Й–Є–µ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї, –±—Г–і—Г—В –Њ—Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ—Л –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –Є—Е –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П.

–С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М

–Т 1956 –≥. –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥ –¶. –Ф–Њ—А–ґ—Б—Г—А—Н–љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї –Ї —Б–µ–≤–µ—А–Њ- –Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В –С—Г–≥—Г—В–∞ (–Р—А–∞—Е–∞–љ–≥–∞–є—Б–Ї–Є–є –∞–є–Љ–∞–Ї) –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –і—А–µ–≤–љ–µ—В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є[55]. –Э–∞ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Њ–є –љ–∞—Б—Л–њ–Є (35 —Е 16 X 0,5 –Љ) –±—Л–ї —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є –Ї—Г—А–≥–∞–љ (–і–Є–∞–Љ–µ—В—А 10 –Љ, –≤—Л—Б–Њ—В–∞ 7 –Љ), –Ї —О–≥–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Б—В–µ–ї–∞ –Є–Ј –±—Г—А–Њ–≥–Њ –њ–µ—Б—З–∞–љ–Є–Ї–∞, –∞ –і–∞–ї–µ–µ, –Ј–∞ –њ—А–µ–і–µ–ї–∞–Љ–Є –љ–∞—Б—Л–њ–Є, —В—П–љ—Г–ї–∞—Б—М —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–∞ –±–∞–ї–±–∞–ї–Њ–≤, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –љ–∞—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –±–Њ–ї–µ–µ 270 –Ї–∞–Љ–љ–µ–є. –°—В–µ–ї–∞ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Ї–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Њ–Ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ–≥—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ –Ј–µ–Љ–ї—О. –Ю–±—Й–∞—П –і–ї–Є–љ–∞ —Б—В–µ–ї—Л — 1,98 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ — 0,7 –Љ, —В–Њ–ї—Й–Є–љ–∞ — 0,2 –Љ. –Т–µ—А—Е–љ—П—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —Б—В–µ–ї—Л —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –Њ–±–ї–Њ–Љ–∞–љ–∞. –Т—Б–µ —З–µ—В—Л—А–µ –≥—А–∞–љ–Є —Б—В–µ–ї—Л –њ–Њ–Ї—А—Л–≤–∞–ї–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є. –Я—А–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞—Е –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П —И–µ—Б—В–Є –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–±–Њ–≤, –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞–і —Б—В–µ–ї–Њ–є —З–µ—А–µ–њ–Є—З–љ—Г—О –Ї—А—Л—И—Г; —Б–µ—А–∞—П, —Б–ї–∞–±–Њ–≥–Њ –Њ–±–ґ–Є–≥–∞, —З–µ—А–µ–њ–Є—Ж–∞ –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ —В—Г—В –ґ–µ. –†–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є –Ї—Г—А–≥–∞–љ–∞ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞–ї–Њ–њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ–Є –≤–≤–Є–і—Г –љ–∞–ї–Є—З–Є—П –≥—А–∞–±–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ—А–Њ–љ–Ї–Є –≤ –µ–≥–Њ –љ–∞—Б—Л–њ–Є.

–Т 1968 –≥. –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –С. –†–Є–љ–≥–µ–љ –Є–Ј–і–∞–ї —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—О —З–∞—Б—В–Є –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е —Б—В—А–Њ–Ї –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ —Б—В–µ–ї—Л, –њ—А–Є—З–µ–Љ –±—Г–Ї–≤—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —А–µ—В—Г—И—М—О. –°–∞–Љ —В–µ–Ї—Б—В –±—Л–ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ –Ї–∞–Ї «—Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М»61. –Т —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –Љ–љ–µ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є—В—М—Б—П —Б–Њ —Б—В–µ–ї–Њ–є –≤ –Љ—Г–Ј–µ–µ, —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є. –Я–Њ —Н—В–Є–Љ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ –Т. –Р. –Ы–Є–≤—И–Є—Ж —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї, —З—В–Њ –Ї—Г—А—Б–Є–≤–љ–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М, –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ–∞—П –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–є —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–є (–ї–Є—Ж–µ–≤–Њ–є) –Є –і–≤—Г—Е —Г–Ј–Ї–Є—Е (–±–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е) –≥—А–∞–љ—П—Е —Б—В–µ–ї—Л, — —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–∞—П. –Т 1969 –≥. —П –≤–љ–Њ–≤—М –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї —Б—В–µ–ї—Г –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ–Є —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П–Љ–Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї —Н—Б—В–∞–Љ–њ–∞- –ґ–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є63. –Т —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–Љ –≥–Њ–і—Г —Б—В–µ–ї–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–∞ –Т. –Р. –Ы–Є–≤—И–Є—Ж–µ–Љ6'’.

–Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—В–µ–ї–∞ —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞–µ—В—Б—П –С (–С—Г–≥—Г—В- —Б–Ї–∞—П), –∞ –µ–µ –≥—А–∞–љ–Є —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ: –С I — –ї–µ–≤–∞—П –±–Њ–Ї–Њ–≤–∞—П, –С II — –њ–µ—А–≤–∞—П —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П (–ї–Є—Ж–µ–≤–∞—П), –С III — –њ—А–∞–≤–∞—П –±–Њ–Ї–Њ–≤–∞—П, –С IV — –≤—В–Њ—А–∞—П —И–Є—А–Њ–Ї–∞—П.

–°–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –С I—II—III –љ–∞—З–µ—А—В–∞–љ–∞ –њ–Њ –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї–Є (—Б–≤–µ—А—Е—Г –≤–љ–Є–Ј), —Б—З–µ—В —Б—В—А–Њ–Ї — —Б–ї–µ–≤–∞ –љ–∞–њ—А–∞–≤–Њ. –Я—А–Є —В–∞–Ї–Њ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞—З–∞–ї–Њ –µ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –Є—Б–Ї–∞—В—М –љ–∞ –С I. –Ф–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –љ–∞ —Н—В–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—Й–µ–µ —Б—В–µ–ї—Г, — —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ –Њ –µ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–Є. –Т—Б—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В 29 —Б—В—А–Њ–Ї: 5 —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Њ –С1,19 —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Њ –С II, 5 —Б—В—А–Њ–Ї –њ–Њ –С III. –Ф–ї–Є–љ–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 120 —Б–Љ.

–Э–∞ –≥—А–∞–љ–Є –СI —Б—В—А–Њ–Ї–Є 1-4 –≤ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є, –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—А–Њ–Ј–Є–Є —З–∞—Б—В–Є —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –Њ—В 10 –і–Њ 30 –±—Г–Ї–≤ (15—40 —Б–Љ –і–ї–Є–љ—Л –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–Є). 5-—П —Б—В—А–Њ–Ї–∞ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞ –µ—Й–µ –±–Њ–ї—М—И–µ, –Ј–і–µ—Б—М –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–∞ –Є —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–∞ —Б—В—А–Њ–Ї–Є. –Э–∞ –≥—А–∞–љ–Є –С II —Г—Ж–µ–ї–µ–ї–Є —З–∞—Б—В–Є 19 —Б—В—А–Њ–Ї. –Ч–Њ–љ–∞ —Н—А–Њ–Ј–Є–Є –Є –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ—Л–µ –≤—Л–±–Њ–Є–љ—Л –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—В –≤ —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е 1-8 –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Л —В–µ–Ї—Б—В–∞; –≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–µ —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А–љ–Њ 35-45 –±—Г–Ї–≤. –Т —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е 9-19 –љ–∞—З–∞–ї–Њ (–і–Њ 0,5 —Б—В—А–Њ–Ї–Є) —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ–Њ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ –Њ—В–ї–Њ–Љ–∞ –њ—А–∞–≤–Њ–є –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є —Б—В–µ–ї—Л. –Ч–Њ–љ–∞ —Н—А–Њ–Ј–Є–Є –≤ —Б—В—А–Њ–Ї–∞—Е 14-19 –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —Б–µ—А–µ–і–Є–љ—Г —Б—В—А–Њ–Ї, —В–∞–Ї —З—В–Њ –Ј–і–µ—Б—М –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М –ї–Є—И—М –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–µ –±—Г–Ї–≤—Л. –Э–∞ –≥—А–∞–љ–Є –С III —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–∞—Б—М –≤—В–Њ—А–∞—П –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ–∞ —Б—В—А–Њ–Ї 1-4, –љ–∞—З–∞–ї–Њ –Њ—В–ї–Њ–Љ–∞–љ–Њ. –Т —Б—В—А–Њ–Ї–µ 5-–є –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–Є—В—М –ї–Є—И—М —Б–ї–µ–і—Л –±—Г–Ї–≤. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –Њ —Б–Њ–і–µ—А–ґ–∞–љ–Є–Є —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –С I—II—III –≤ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б—Г–і–Є—В—М –ї–Є—И—М –њ–Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Д—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В–∞–Љ, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ, –Ї–∞–Ї –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ, –ї–Є—И—М –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є —Б—В—А–Њ–Ї.

–У—А–∞–љ—М –С IV —Б–Њ–і–µ—А–ґ–Є—В –Њ—Б—В–∞—В–Ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ —З–µ–Љ 20 —Б—В—А–Њ–Ї —Б–∞–љ—Б–Ї—А–Є—В—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–є –≤–µ—А—В–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л–Љ –±—А–∞—Е–Љ–Є. –Р–Ї—И–∞—А—Л —Н—В–Њ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–µ–≤–µ–ї–Є–Ї–Є –Є –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ—Л –љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ. –Э–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–∞, —З—В–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –µ–µ –і–µ—И–Є—Д—А–Њ–≤–Ї–Є –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ.

Rintchen –Т.Les dcssigns. P. 75.

65 –Я–Њ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–∞–Љ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –±—Л–ї–∞ –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–µ—А–≤–∞—П –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є: –Ъ–ї—П—И—В–Њ—А–љ—Л–є, –Ы–Є–≤—И–Є—Ж. –°–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Є–Ј –С—Г–≥—Г—В–∞. –°. 121-146. ωKfyastorny, Livshic.TheSogdianinscription. P. 69-102.

–°–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Є–є —В–µ–Ї—Б—В –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ –Њ–њ—Л—В–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є. –Т —А–∞–Ј–Љ–µ—А–∞—Е –±—Г–Ї–≤ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є –≤—Б–µ–є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є —Б–Њ–±–ї—О–і–µ–љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–є —А–Є—В–Љ: –≤—Л—Б–Њ—В–∞ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–≤ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1,5 —Б–Љ, —И–Є—А–Є–љ–∞ — –Њ—В 1 –і–Њ 2 —Б–Љ. –§–Њ—А–Љ–∞ –±—Г–Ї–≤ —Б–Њ–≥–і–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—Г—А—Б–Є–≤–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–є –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є –≤—Л—Г—З–Ї–µ —А–µ–Ј—З–Є–Ї–∞, –љ–Њ –Є –Њ —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ–љ–µ–є –і–∞—В–µ –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є.

–С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–∞—П —Б—В–µ–ї–∞ –Ј–∞–Љ–µ—В–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–∞–µ—В—Б—П –Њ—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–∞–Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—Л—Е –≤ —З–µ—Б—В—М —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –Є —Г–є–≥—Г—А—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–≤ –Є –≤–Є–і–љ–µ–є—И–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є VIII—IX –≤–≤., —Е–Њ—В—П —Б–∞–Љ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б, –≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ —Б—В–µ–ї–∞, —Г–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П, –њ–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –С. –ѓ. –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А—Ж–Њ–≤–∞, –≤ —В–Є–њ «—Е–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–Є–є»[56]. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –Є –≤ –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П—Е, —Б—В–µ–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –љ–∞ —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–µ, —З—В–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –Њ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї –Ї–∞–≥–∞–љ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —А–Њ–і—Г. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –љ–∞ —Б—В–µ–ї–µ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤—Г–µ—В —А–Њ–і–Њ–≤–Њ–є –Ј–љ–∞–Ї –Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–≤ –≤—В–Њ—А–Њ–є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–Є (691-742) — —Б—Е–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≥–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–Ј–ї–∞[57].

–С–∞—А–µ–ї—М–µ—Д–љ–Њ–µ –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–µ –С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–Њ–є —Б—В–µ–ї—Л —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Њ—Б—М –љ–µ –њ–Њ–ї–љ–Њ—Б—В—М—О, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –Њ—В –љ–∞–≤–µ—А—И–Є–є —А–∞–љ–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –С–∞—А–µ–ї—М–µ—Д—Л, –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Њ–±–µ–Є—Е —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е –≥—А–∞–љ—П—Е —Б—В–µ–ї—Л, –Њ–і–Є–љ–∞–Ї–Њ–≤—Л –њ–Њ —Б—О–ґ–µ—В—Г –Є —В–µ—Е–љ–Є–Ї–µ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Є—П, –±–Њ–ї–µ–µ —В–Њ–≥–Њ, –±—Л–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞–љ–∞ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї–∞ (–≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–∞—П) —Б–Њ–µ–і–Є–љ–Є—В—М –±–∞—А–µ–ї—М–µ—Д—Л –љ–∞ –±–Њ–Ї–Њ–≤—Л—Е –≥—А–∞–љ—П—Е –Є —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є—В—М –Є—Е –≤ –µ–і–Є–љ–Њ–µ —Б–Ї—Г–ї—М–њ—В—Г—А–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ. –У–ї–∞–≤–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –љ–∞–≤–µ—А—И–Є—П — –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤–Њ–ї–Ї–∞ –Є–ї–Є –≤–Њ–ї—З–Є—Ж—Л, –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ–є –њ—А–∞–Љ–∞—В–µ—А–Є —А–Њ–і–∞ (–њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є) –Р—И–Є–љ–∞, —Б—В–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –њ–Њ–і —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ–Њ–µ –і–ї—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –љ–∞–і–≥—А–Њ–±–Є–є –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –і—А–∞–Ї–Њ–љ–∞.

–С—Г–≥—Г—В—Б–Ї–∞—П –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є (–С I): «(1) –≠—В—Г —Б—В–µ–ї—Г —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–µ —Ж–∞—А–Є –Є–Ј –њ–ї–µ–Љ–µ–љ–Є –Р—И–Є–љ–∞...» –Т –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–Љ –њ–Њ–≤–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є–Є, –љ–∞–њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–љ–Њ–Љ —Н—А–Њ–Ј–Є–µ–є, —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–∞ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А–µ–є — –С—Г–Љ–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Ь—Г–≥–∞–љ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, –Ґ–∞—Б–њ–∞—А-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ –Є –Э–Є–≤–∞—А-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞. –°—Г–і—П –њ–Њ –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В—Г –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є, —Б—В–µ–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ —З–µ—Б—В—М –Ґ–∞—Б–њ–∞—А-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞, —Г–Љ–µ—А—И–µ–≥–Њ –≤ 581 –≥., –µ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Є –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Э–Є–≤–∞—А-–Ї–∞–≥–∞–љ–Њ–Љ. –Т 572-581 –≥–≥. –Њ–љ –љ–Њ—Б–Є–ї —В–Є—В—Г–ї «–Љ–∞–ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞» –Є –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї—Б—П –≤ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –≠—А—Д—Г- –Ї—Н—Е–∞–љ—М, –∞ —Б –≤–Њ—Б—И–µ—Б—В–≤–Є–µ–Љ –љ–∞ –њ—А–µ—Б—В–Њ–ї –њ—А–Є–љ—П–ї —В—А–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є–Љ—П –Ш—И–±–∞—А–∞-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞ (–®–∞–±–Њ–ї–ї–Њ-–Ї—Н—Е–∞–љ—М –Є–Ј –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, 581-587)[58].

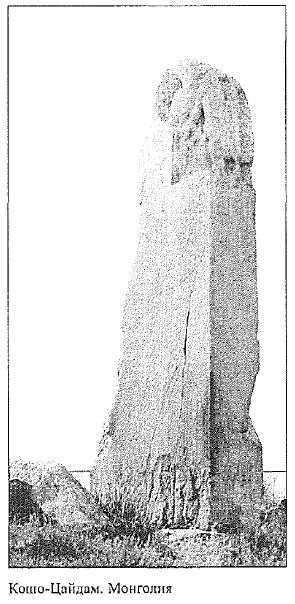

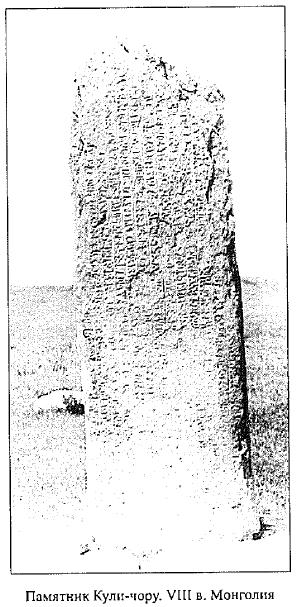

–Я–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г –Є –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ—Г –±—Л–ї–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л H. –Ь. –ѓ–і—А–Є–љ—Ж–µ–≤—Л–Љ –≤ 1889 –≥. –≤ —Г—А–Њ—З–Є—Й–µ –Ъ–Њ—Й–Њ-–¶–∞–є–і–∞–Љ, –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –Ъ–Њ–Ї—И–Є–љ-–Ю—А—Е–Њ–љ–∞, –≤ 400 –Ї–Љ –Ј–∞–њ–∞–і–љ–µ–µ –£–ї–∞–љ-–С–∞—В–Њ—А–∞, –≤ 25 –Ї–Љ —О–ґ–љ–µ–µ –Њ–Ј. –£–≥–µ–є-–љ–Њ—А –Є –≤ 40 –Ї–Љ —Б–µ–≤–µ—А–љ–µ–µ —А–∞–Ј–≤–∞–ї–Є–љ –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ–∞. –Т 1890 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –±—Л–ї –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є –У. –У–µ–є–Ї–µ–ї—П, –≤ 1891 –≥. — —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є –Т. –Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤–∞. –Т 1902 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –Є –Њ–њ–Є—Б–∞–ї –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–љ—Б—Г–ї –≤ –£—З–ґ–Њ—Г –Ъ. –Ъ–µ–Љ–њ–±–µ–ї–ї, –∞ –≤ 1909 –≥. — —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї –і–µ –Ы—П–Ї–Њ—Б—В[59]. –Т 1912 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ—Л –Т. –Ы. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З–µ–Љ64. –Т I960 –≥. –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –±—Л–ї–Є –≤–љ–Њ–≤—М –Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ—Л –Х. –Ш. –£–±—А—П—В–Њ–≤–Њ–є –Є –Т. –Ь. –Э–∞–і–µ–ї—П–µ–≤—Л–Љ. –Т 1968-1969 –≥–≥. –Ъ–Њ—И–Њ—Ж–∞–є–і–∞–Љ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –°. –У. –Ъ–ї—П—И—В–Њ—А–љ—Л–Љ.

–°—В–µ–ї—Л —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—П–Љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –љ–∞ —А–∞—Б—Б—В–Њ—П–љ–Є–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є–ї–Њ–Љ–µ—В—А–∞ –і—А—Г–≥ –Њ—В –і—А—Г–≥–∞ –Є –≤—Е–Њ–і—П—В –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б –і—А—Г–≥–Є—Е –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є.

–Т.–Т. –†–∞–і–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є–µ —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–Є —Е–Њ–ї–Љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Є–Љ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –њ—А–Є–љ—П—В –Ј–∞ –Љ–Њ–≥–Є–ї—М–љ—Л–є –Ї—Г—А–≥–∞–љ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞; –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —В–∞–Љ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л —А—Г–Є–љ—Л –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ —Е—А–∞–Љ–∞[60]. –Я–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–є –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–є —Б –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г, –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –±—Л–ї –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–љ—Г—В –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ–Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—О –ї–Є—И—М –≤ 1958 –≥. –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ-—З–µ—Е–Њ—Б–ї–Њ–≤–∞—Ж–Ї–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–µ–є; —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —З–µ—И—Б–Ї–Є–є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥ –Ы. –Щ–Є—Б–ї[61]. –†–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л —А–∞–±–Њ—В —Н—В–Њ–є —Н–Ї—Б–њ–µ–і–Є—Ж–Є–Є, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є —Б–∞–Љ–Є—Е –љ–∞–і–њ–Є—Б–µ–є –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є–є –Є –Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є.

–Ъ–ї–Њ–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ —Г–Љ–µ—А –љ–∞ 47-–Љ –≥–Њ–і—Г –ґ–Є–Ј–љ–Є, 27 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 731 –≥.[62] –Т –Љ–∞–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –≥–Њ–і–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ –Њ–±—А–∞—В–Є–ї—Б—П –Ї –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –°—О–∞–љ—М—Ж–Ј—Г–љ—Г —Б –њ—А–Њ—Б—М–±–Њ–є –њ—А–Є—П—В—М –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ –Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ –і–ї—П —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –Є –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞[63]·’. –°—О–∞–љ—М—Ж–Ј—Г–љ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї –њ—А–Њ—Б—М–±—Г: «–Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–њ–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–і—Ж–∞ –І–ґ–∞–љ –¶—О–є-–Є –Є —Б–∞–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ –Ы—О –°—П–љ–∞ —Б —Н–і–Є–Ї—В–Њ–Љ –Ј–∞ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є–њ–µ—З–∞—В—М—О –і–ї—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П —Б–Њ–±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Є–љ–µ—Б–µ- –ґ–µ—А—В–≤—Л. –Ш–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –Є—Б—Б–µ—З—М —Б–ї–Њ–≤–∞ [—Н–њ–Є—В–∞—Д–Є–Є] –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–ї–Є—В–µ –Є –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–ї —В–∞–Ї–ґ–µ –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—М —Е—А–∞–Љ –Є —Б—В–∞—В—Г—О, –љ–∞ —З–µ—В—Л—А–µ—Е —Б—В–µ–љ–∞—Е —Е—А–∞–Љ–∞ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–Ј–Є—В—М –≤–Є–і—Л —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є–є [–Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞]. (–Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ), –±—Л–ї–Њ —Г–Ї–∞–Ј ο —И–µ—Б—В–Є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–µ–є—И–Є–Љ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞–Љ –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є—В—М—Б—П [–Ї —В—О—А–Ї–∞–Љ]; –Њ–љ–Є –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–Є –Ї–∞—А—В–Є–љ—Л —Б—В–Њ–ї—М –ґ–Є–≤–Њ –Є –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, —З—В–Њ (—В—О—А–Ї–Є) –µ–і–Є–љ–Њ–і—Г—И–љ–Њ —А–µ—И–Є–ї–Є, —З—В–Њ –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ –≤ –Є—Е —Ж–∞—А—Б—В–≤–µ»[64]. –Т «–¶–Ј—О –Ґ–∞–љ —И—Г» –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ, —З—В–Њ —Н–њ–Є—В–∞—Д–Є—О –Ъ–≥–∞–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї —Б–∞–Љ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А.

–Ю —А–∞–±–Њ—В–µ –Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Є –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –≤ —З–µ—Б—В—М –Ъ—О–ї—М-—В–µ- «–Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є –Ї–∞–≥–∞–љ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –Љ–љ–µ —Б–≤–Њ–Є—Е „–≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е“ –Љ–∞—Б—В–µ—А–Њ–≤. –Ш–Љ —П–њ–Њ—А—Г—З–Є–ї —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Ј–і–∞–љ–Є–µ, –≤–љ—Г—В—А–Є –Є —Б–љ–∞—А—Г–ґ–Є —П –њ–Њ–≤–µ–ї–µ–ї –њ–Њ–Ї—А—Л—В—М [—Б—В–µ–љ—Л] –Њ—Б–Њ–±–Њ–є —А–µ–Ј—М–±–Њ–є –Є –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—М –Ї–∞–Љ–µ–љ—М» (–Ъ–Ґ–Љ, 12). –І–ґ–∞–љ –¶—О–є-–Є –Є –Ы—О –°—П–љ (–Ш—Б—М–Є –Є –Ы–Є-–Ї–µ–љ–≥ —В—О—А–Ї—Б–Ї–Њ–≥–Њ —В–µ–Ї—Б—В–∞ — –Ъ–Ґ–±, 52) –≤—Л–µ—Е–∞–ї–Є –Є–Ј –І–∞–љ–∞- –љ–Є –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ 731 –≥.; 1 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 732 –≥. –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—В–µ–ї–∞ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О; –њ–Њ—Б—В—А–Њ–є–Ї–∞ —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–∞ –ї–Є—И—М –Ї –Ї–Њ–љ—Ж—Г 733 –≥.[65] –≠—В–Њ—В, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є —Б—А–Њ–Ї —А–∞–±–Њ—В –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–µ —Б —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П–Љ–Є, –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ–Є –∞—А—Е–µ–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є.

–Я–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ—Л–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –њ—А—П–Љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ, –≤—Л—В—П–љ—Г—В–Њ–є –њ–Њ –ї–Є–љ–Є–Є –Ј–∞–њ–∞–і-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Я–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–∞ (67,25 X 28,85 –Љ) –≤—Л–Љ–Њ—Й–µ–љ–∞ –Ї–≤–∞–і—А–∞—В–љ—Л–Љ —Б—Л—А—Ж–Њ–≤—Л–Љ –Ї–Є—А–њ–Є—З–Њ–Љ (0,33 —Е 0,33 –Љ) –Є –Њ–±–љ–µ—Б–µ–љ–∞ —А–≤–Њ–Љ –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ–є –і–Њ 2 –Љ, —И–Є—А–Є–љ–Њ–є –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 6 –Љ, –њ–Њ –і–љ—Г — 1,2 –Љ. –°—А–∞–Ј—Г –Ј–∞ —А–≤–Њ–Љ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї–∞—Б—М —Б—В–µ–љ–∞ –Є–Ј —Б—Л—А—Ж–Њ–≤–Њ–≥–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞. –Т—Е–Њ–і –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї—Г — —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞, –≥–і–µ —А–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї –њ—А–Њ–Ї–Њ–њ–∞–љ. –Я—А—П–Љ–Њ –Њ—В –≤—Е–Њ–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–Є—Б—М, –≤—Л—В—П–љ—Г–≤—И–Є—Б—М –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї, –і–≤–µ —Ж–µ–њ–Њ—З–Ї–Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–є (–±–∞–ї–±–∞–ї–Њ–≤), –≤ –љ–∞—З–∞–ї–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –і–≤–µ –≥—А—Г–±–Њ –≤—Л—Б–µ—З–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л; –≤—Б–µ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–љ–µ–є 169 — –њ–Њ —З–Є—Б–ї—Г –≤—А–∞–≥–Њ–≤, —Г–±–Є—В—Л—Е –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–Њ–Љ. –Я–Њ –Њ–±–µ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ—В –≤—Е–Њ–і–∞ — –і–≤–µ –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –±–∞—А–∞–љ–Њ–≤. –Т 8 –Љ –љ–∞ –Ј–∞–њ–∞–і –Њ—В –≤—Е–Њ–і–∞ –љ–∞–є–і–µ–љ–∞ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–∞—П –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–∞—П —З–µ—А–µ–њ–∞—Е–∞ (–µ–µ –і–ї–Є–љ–∞ — 2,25 –Љ), –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ —Б—В–µ–ї–∞ —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О. –Я—А–Є –њ–∞–і–µ–љ–Є–Є —Б—В–µ–ї–∞ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–ї–∞ –Љ–∞–ї–Њ: –Њ—В–Ї–Њ–ї–Њ–ї–Њ—Б—М –ї–Є—И—М –і–≤–∞ –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ї—Г—Б–Ї–∞ —Б —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ—Л–µ –Ы. –Щ–Є—Б–ї–Њ–Љ –њ—А–Є —А–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞—Е.

–Ю—В –≤—Е–Њ–і–∞ –Ї –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–Љ—Г —Е—А–∞–Љ—Г –≤–µ–ї–∞ –∞–ї–ї–µ—П, –≤–і–Њ–ї—М –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї–Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ—Л –Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ—Л–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –ї—О–і–µ–є; —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М, —Е–Њ—В—П –Є –≤ –њ–Њ–≤—А–µ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤–Є–і–µ, –Њ–і–љ–∞ —Б—В–Њ—П—Й–∞—П –ґ–µ–љ—Б–Ї–∞—П —Д–Є–≥—Г—А–∞ —Б –њ–ї–∞—В–Ї–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–µ, –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–Њ—П—Й–µ–≥–Њ –Љ—Г–ґ—З–Є–љ—Л —Б –Љ–µ—З–Њ–Љ, –і–≤–µ —Д–Є–≥—Г—А—Л –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ–њ—А–µ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–љ—Л—Е –Љ—Г–ґ—З–Є–љ (—В—А–µ—В—М—О —В–∞–Ї—Г—О –ґ–µ —Б—В–∞—В—Г—О –Т. –Я. –Ъ–Њ—В–≤–Є—З –≤—Л–≤–µ–Ј –≤ 1912 –≥. –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥) –Є –Љ—Г–ґ—Б–Ї–Њ–є —В–Њ—А—Б. –Я–Њ—Б—А–µ–і–Є –і–≤–Њ—А–∞ –љ–∞ —Д—Г–љ–і–∞–Љ–µ–љ—В–µ –Є–Ј –Њ–±–Њ–ґ–ґ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–Є—А–њ–Є—З–∞ (13 —Е 13 –Љ) –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–∞–ї—Б—П —Е—А–∞–Љ (10,25 —Е 10,25 –Љ), –Њ—И—В—Г–Ї–∞—В—Г—А–µ–љ–љ—Л–µ —Б—В–µ–љ—Л –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –±—Л–ї–Є –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л —Б–љ–∞—А—Г–ґ–Є —Г–Ј–Њ—А–∞–Љ–Є, —Б–і–µ–ї–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –Ї—А–∞—Б–љ–Њ–є –Ї—А–∞—Б–Ї–Њ–є. –°—В–µ–љ—Л —Г–Ї—А–∞—И–∞–ї–Є —В–∞–Ї–ґ–µ –ї–µ–њ–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П — –Љ–∞—Б–Ї–Є –і—А–∞–Ї–Њ–љ–Њ–≤. –®–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –і–µ—А–µ–≤—П–љ–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–Њ–љ–љ –љ–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞–ї–Є —З–µ—А–µ–њ–Є—З–љ—Г—О –Ї—А—Л—И—Г. –Т–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є–µ —Б—В–µ–љ—Л —Е—А–∞–Љ–∞ –±—Л–ї–Є —Г–Ї—А–∞—И–µ–љ—Л –љ–µ—Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Д—А–µ—Б–Ї–∞–Љ–Є, —Б—О–ґ–µ—В –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е — –њ–Њ–і–≤–Є–≥–Є –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞.

–Т —Б–µ—А–µ–і–Є–љ–µ —Е—А–∞–Љ–∞ –љ–∞—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ (4,4 —Е 4,4 –Љ), –Њ–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є —Б—В–µ–љ–Њ–є. –Т—Е–Њ–і –≤ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ, –Ї–∞–Ї –Є –≤—Е–Њ–і –≤ —Е—А–∞–Љ, — —Б –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї–∞. –Т —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–µ –љ–∞–є–і–µ–љ—Л –љ–Є–ґ–љ–Є–µ —З–∞—Б—В–Є –і–≤—Г—Е —Б–Є–і—П—Й–Є—Е —Д–Є–≥—Г—А — –њ–Њ—А—В—А–µ—В–љ—Л–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ—Л. –У–Њ–ї–Њ–≤–∞ —Б—В–∞—В—Г–Є –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –Є —З–∞—Б—В—М –≥–Њ–ї–Њ–≤—Л –≤—В–Њ—А–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А—Л –љ–∞–є–і–µ–љ—Л —В—Г—В –ґ–µ, –≤ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—П—Е –њ–µ—А–µ–і —Б—В–∞—В—Г—П–Љ–Є, –≥–і–µ –њ–µ—А–≤–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ, –њ–Њ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –Њ–±—А—П–і—Г, —Б—В–Њ—П–ї–Є –≥–Њ—А—И–Ї–Є —Б —А–Є—В—Г–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–Є—Й–µ–є. –Т —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є—П—Е –±—Л–ї–Є –љ–∞–є–і–µ–љ—Л —В–∞–Ї–ґ–µ –Њ–±–ї–Њ–Љ–Ї–Є –Ї–µ—А–∞–Љ–Є–Ї–Є. –У–Њ–ї–Њ–≤–∞ –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ–∞ –≤ —В–Є–∞—А–µ –Є–Ј –њ—П—В–Є —Й–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б —А–µ–ї—М–µ—Д–љ—Л–Љ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–∞—Б–њ–ї–∞—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Ї—А—Л–ї—М—П –Њ—А–ї–∞ — –ї—Г—З—И–µ–µ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–љ–Њ–µ –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–µ –≤ –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є. –Ъ –Ј–∞–њ–∞–і—Г –Њ—В —Е—А–∞–Љ–∞ —Б—В–Њ–Є—В –ґ–µ—А—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї — –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–є –≥—А–∞–љ–Є—В–љ—Л–є –Ї—Г–±, –≤ –≤–µ—А—Е–љ–µ–є —З–∞—Б—В–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ–і–µ–ї–∞–љ–Њ —Г–≥–ї—Г–±–ї–µ–љ–Є–µ. –Ъ–∞–Ї–Є—Е-–ї–Є–±–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–Ј–∞—Е–Њ—А–Њ–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–Њ, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –љ–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –љ–∞ –њ–Њ–≥—А–µ–±–∞–ї—М–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Ї–µ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ–∞[66].

–°—В–∞—В—Г—П –≤ –Ї–Њ–Љ–њ–ї–µ–Ї—Б–µ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –С–Є–ї—М–≥–µ-–Ї–∞–≥–∞–љ—Г. VIII –≤. –Ъ–Њ—И–Њ-–¶–∞–Є–і–∞–Љ. –Ь–Њ–љ–≥–Њ–ї–Є—П

–†–∞—Б–Ї–Њ–њ–Ї–∞–Љ–Є –Ы. –Ш–Є—Б–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞—Г–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є —Е—А–∞–Љ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ —Б–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–Є—П –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —В–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В—Л, –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥–ї–Є—Б—М —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—О. –Ч–∞—В–µ–Љ —Е—А–∞–Љ –±—Л–ї –≤–љ–Њ–≤—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ. –Ш–Є—Б–ї –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї, —З—В–Њ —Е—А–∞–Љ —А–∞–Ј—А—Г—И–Є–ї–Є —Г–є–≥—Г—А—Л (745) –Є–ї–Є –Ї—Л—А–≥—Л–Ј—Л (840)[67]. –Х—Б–ї–Є –≤–µ—А–љ–Њ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ, —В–Њ –Њ–љ–Њ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—М –≥–Є–њ–Њ—В–µ–Ј—Г, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—О—Й—Г—О –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є—И—Г—О —А–µ—Б—В–∞–≤—А–∞—Ж–Є—О —Е—А–∞–Љ–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ —А–∞–Ј–≥—А–Њ–Љ–∞ –£–є–≥—Г—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–≥–∞–љ–∞—В–∞ –Ї—Л—А–≥—Л–Ј–∞–Љ–Є —А–∞–є–Њ–љ –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ–∞ –љ–µ –±—Л–ї —Ж–µ–љ—В—А–Њ–Љ —Б—В–µ–њ–љ—Л—Е –Є–Љ–њ–µ—А–Є–є –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є –Р–Ј–Є–Є –≤–њ–ї–Њ—В—М –і–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Н–њ–Њ—Е–Є. –Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —В—О—А–Ї–Є –њ–Њ—Б–ї–µ –Љ–Є–≥—А–∞—Ж–Є–Є —Г–є–≥—Г—А–Њ–≤ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ—Л–є –Ґ—Г—А–Ї–µ—Б—В–∞–љ –≤–љ–Њ–≤—М –Ј–∞–љ—П–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є, —Е–Њ—В—П –±—Л –Є –љ–∞ –њ—А–∞–≤–∞—Е –≤–∞—Б—Б–∞–ї–Њ–≤ –Ї—Л—А–≥—Л–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е–∞–љ–∞, –Є —З–∞—Б—В–Є—З–љ–Њ –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є —Б—В–∞—А—Л–µ —Б–≤—П—В–Є–ї–Є—Й–∞. –Т –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –Є —В–Њ, —З—В–Њ –њ–Њ—Б–µ—В–Є–≤—И–Є–є –≤ 924 –≥. —А–∞–є–Њ–љ –Ъ–∞—А–∞–±–∞–ї–≥–∞—Б—Г–љ–∞ –Ї–Є–і–∞–љ—М—Б–Ї–Є–є –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–±–∞- –Њ—Ж–Ј–Є –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –≤—Л—Б–µ—З—М —Б–≤–Њ—О –љ–∞–і–њ–Є—Б—М —В—О—А–Ї—Б–Ї–Є–Љ —А—Г–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ–Љ. –Ъ–Є—В–∞–є—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В, —З—В–Њ –µ—Й–µ –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –•—Г–±–Є–ї–∞—П (1260-1294) –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї –Ъ—О–ї—М-—В–µ–≥–Є–љ—Г –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Њ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–µ–љ; –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, –Њ–љ –Њ—В–Љ–µ—З–∞–µ—В—Б—П –Ї–∞–Ї –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј –і–Њ—Б—В–Њ–њ—А–Є–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є –≤–±–ї–Є–Ј–Є –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –£–≥—Н–і—Н–µ–Љ (1228-1241) –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –•–Њ—А–Є–љ–∞[68].