–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є

I

–° –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ —П –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ, —В–Њ –µ—Б—В—М –µ—Й–µ –± –і–µ–≤—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Њ–Љ –≤–µ–Ї–µ. –Ь—Л –±—Л–ї–Є –Њ–і–љ–Њ–ї–µ—В–Ї–Є, —Г—З–Є–ї–Є—Б—М –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Ї–ї–∞—Б—Б–µ –Њ–і–љ–Њ–є –Є —В–Њ–є –ґ–µ –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–є –≤—В–Њ—А–Њ–є –њ—А–Њ–≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, –љ–Њ –Њ–љ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є—П, –Є —Н—В–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ—П–ї–Њ –Љ–љ–µ –±–Њ–ї—М.

–ѓ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Ї —В–Њ–є –≤–∞—В–∞–≥–µ –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –±—Г—А–ї–Є–ї–∞ –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–Є—Е —Б–Ї–∞–Љ–µ–є–Ї–∞—Е –Є –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М «–Ъ–∞–Љ—З–∞—В–Ї–Њ–є». –Ю–љ –ґ–µ —Б–Є–і–µ–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –≤–њ–µ—А–µ–і–Є, –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л–є, –Њ—З–µ–љ—М –њ—А—П–Љ–Њ–є, –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б—В–µ–љ–Њ–є –Њ—В–≥–Њ—А–Њ–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Њ—В –≤—Б–µ—Е –Њ—Б—В–∞–ї—М–љ—Л—Е. –Э–∞–Љ –Њ–љ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ. –Э–Њ –Љ–љ–µ –љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М –≤ –љ–µ–Љ –≤—Б–µ, –і–∞–ґ–µ —Н—В–∞ –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–љ–µ –љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –Њ–љ –ґ–Є–≤–µ—В –≤ –њ–Њ—А—В—Г, –љ–∞–і —Б–∞–Љ—Л–Љ –Љ–Њ—А–µ–Љ, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ–є –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–Њ–≤; —З—В–Њ –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –і—П–і–Є - –≤—Б–µ –і–Њ –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ! - –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї—Л; —З—В–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –µ—Б—В—М —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –ї–Њ–і–Ї–∞, - –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–і –њ–∞—А—Г—Б–Њ–Љ, - –Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–Њ–і–Ї–∞, –љ–Њ –Є —В–µ–ї–µ—Б–Ї–Њ–њ –љ–∞ —В—А–µ—Е –љ–Њ–ґ–Ї–∞—Е, –Є —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–∞, –Є —З—Г–≥—Г–љ–љ—Л–µ —И–∞—А—Л –і–ї—П –≥–Є–Љ–љ–∞—Б—В–Є–Ї–Є, –Є –і—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–є –њ–µ—Б.

–Ю–±–Њ –≤—Б–µ–Љ —Н—В–Њ–Љ —П –Ј–љ–∞–ї –Њ—В —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Ж–µ–≤, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –њ–Њ–±—Л–≤–∞—В—М —Г –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞, –∞ –і—А–µ—Б—Б–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ (–Њ—З–µ–љ—М –ї–Њ—Е–Љ–∞—В–Њ–≥–Њ) –њ—Б–∞ —П –≤–Є–і–µ–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є: –Њ–љ —З–∞—Б—В–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–∞–ї —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ –і–Њ –≤–Њ—А–Њ—В –љ–∞—И–µ–є —И–Ї–Њ–ї—Л, –љ–µ—Б—П –Ј–∞ –љ–Є–Љ –≤ –Ј—Г–±–∞—Е –µ–≥–Њ —Б–Ї—А–Є–њ–Ї—Г.

–С—Л–≤–∞–ї–Њ, –њ—А–Є–і—П —Б–њ–Њ–Ј–∞—А–∞–љ–Ї—Г, —П –і–Њ–ї–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї —Г —Н—В–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В, —З—В–Њ–±—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–≥–ї—П–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ - —Б –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–Љ –Є –Њ—З–µ–љ—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ - –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—Б—П –љ–∞–і —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є, –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В —Г –љ–µ–µ —Б–≤–Њ—О —Б–Ї—А–Є–њ–Ї—Г, —Б–Ї–∞–ґ–µ—В –µ–є (–±—Г–і—В–Њ –њ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В—Г!) –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –љ–µ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Є –Њ–љ–∞ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ–Њ–Љ—З–Є—В—Б—П –±–µ–Ј –Њ–≥–ї—П–і–Ї–Є –њ–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є - –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤ –≥–∞–≤–∞–љ—М, –Ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ.

–С—Л–≤–∞–ї–Њ, –њ—А–Є–і—П —Б–њ–Њ–Ј–∞—А–∞–љ–Ї—Г, —П –і–Њ–ї–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї —Г —Н—В–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В, —З—В–Њ–±—Л —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–≥–ї—П–і–µ—В—М, –Ї–∞–Ї –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ - —Б –љ–µ–њ–Њ–і–≤–Є–ґ–љ—Л–Љ –Є –Њ—З–µ–љ—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–Љ –ї–Є—Ж–Њ–Љ - –љ–∞–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—Б—П –љ–∞–і —Г—З–µ–љ–Њ–є —Б–Њ–±–∞–Ї–Њ–є, –≤–Њ–Ј—М–Љ–µ—В —Г –љ–µ–µ —Б–≤–Њ—О —Б–Ї—А–Є–њ–Ї—Г, —Б–Ї–∞–ґ–µ—В –µ–є (–±—Г–і—В–Њ –њ–Њ —Б–µ–Ї—А–µ—В—Г!) –Ї–∞–Ї–Њ–µ-—В–Њ –љ–µ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –Є –Њ–љ–∞ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ–Њ–Љ—З–Є—В—Б—П –±–µ–Ј –Њ–≥–ї—П–і–Ї–Є –њ–Њ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є - –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –≤ –≥–∞–≤–∞–љ—М, –Ї –Ї–Њ—А–∞–±–ї—П–Љ –Є –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ.

–Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Г –Љ–µ–љ—П –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є –і—П–і–µ–є- –∞–і–Љ–Є—А–∞–ї–Њ–≤, –љ–Є –ї–Њ–і–Ї–Є, –љ–Є —В–µ–ї–µ—Б–Ї–Њ–њ–∞, –љ–Є —Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ –њ—Б–∞, –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Љ–љ–µ —Б–∞–Љ—Л–Љ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–Љ –љ–∞ –≤—Б–µ–Љ —Б–≤–µ—В–µ, –Є –Љ–µ–љ—П —В—П–љ—Г–ї–Њ –Ї –љ–µ–Љ—Г –Ї–∞–Ї –Љ–∞–≥–љ–Є—В–Њ–Љ. –Ь–љ–µ –Є–Љ–њ–Њ–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М –Є —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М, –Є–±–Њ —Б–∞–Љ —П –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ—А—В–ї—П–≤ –Є –±–Њ–ї—В–ї–Є–≤, –Є –≤–Њ –Љ–љ–µ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є —В–µ–љ–Є —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ—Б—В–Є. –°–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ —Ж–µ–ї–Њ–≥–Њ –і–љ—П –Њ–љ –љ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—Б–Є–ї –љ–Є –µ–і–Є–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Є —П –њ–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —П –Ј–∞–≤–Є–і–Њ–≤–∞–ї —В–µ–Љ, –Ї–Њ–≥–Њ –Њ–љ –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ —Г–і–Њ—Б—В–∞–Є–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–Љ. –Ґ–∞–Ї–Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ: –Њ–±—А—Г—Б–µ–ї—Л–є –Є—В–∞–ї—М—П–љ–µ—Ж –С—А–∞–Љ–±–Є–ї–ї–∞, –і–∞ –Ь–Є—И–∞ –Ъ–Њ–±–µ—Ж–Ї–Є–є, –і–∞ –Ш–ї—О—И–∞ –Ь–µ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –њ–ї–µ–Љ—П–љ–љ–Є–Ї —Г—З–µ–љ–Њ–≥–Њ, –і–∞ –µ—Й–µ –і–≤–Њ–µ-—В—А–Њ–µ, –љ–µ –±–Њ–ї—М—И–µ. –Ь–љ–µ —Б–Њ–≤–µ—Б—В–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —П –і–µ–ї–∞–ї –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–µ—Б–Ї–Є –љ–µ—Г–Љ–µ–ї—Л—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В—М –≤ —Н—В–Њ—В –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В—Л–є –Ї—А—Г–≥, –њ—А–Є–≤–ї–µ—З—М –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –С–Њ—А–Є—Б–∞ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ–є –≤—Л—Е–Њ–і–Ї–Њ–є. –Э–Њ –Њ–љ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –≥–ї—П–і–µ–ї –≤ –Љ–Њ—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г.

–Ґ–∞–Ї —И–ї–Њ –і–µ–ї–Њ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ –і–≤–∞ –Є–ї–Є —В—А–Є, –∞ –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –Є –±–Њ–ї—М—И–µ. –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Г–њ–Њ—А–љ–Њ —Г–Ї–ї–Њ–љ—П–ї—Б—П –Њ—В –≤—Б—П–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О. –Э–Њ —В—Г—В –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–µ–ї –Њ–і–Є–љ —Б–ї—Г—З–∞–є, –љ–µ–Њ–ґ–Є–і–∞–љ–љ–Њ —Б–±–ї–Є–Ј–Є–≤—И–Є–є –љ–∞—Б. –°–ї—Г—З–∞–є –±—Л–ї –Љ–µ–ї–Ї–Є–є, –Є —П –њ–Њ–Ј–∞–±—Л–ї –±—Л –Њ –љ–µ–Љ, –µ—Б–ї–Є –±—Л –Њ–љ –љ–µ –±—Л–ї —Б–≤—П–Ј–∞–љ —Б –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ.

–Э–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М —Б —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—И –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А, –Р–љ–і—А–µ–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –Ѓ–љ–≥–Љ–µ–є—Б—В–µ—А, –њ—А–µ–њ–Њ–і–∞–≤–∞–≤—И–Є–є –љ–∞–Љ —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є —П–Ј—Л–Ї, –њ–Њ–≤–µ–ї –Ї–∞–Ї-—В–Њ —А–µ—З—М –Њ —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е —Г—Б—В–∞—А–µ–ї—Л—Е —Б–ї–Њ–≤–∞—Е –Є —Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—З–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–µ—З–Ї–Њ «–Њ—В–љ—О–і—М», –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–µ–љ–Є—О, —Г–ґ–µ –Њ—В–ґ–Є–≤–∞–ї–Њ —Б–≤–Њ–є –≤–µ–Ї –Є –≤ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ –≥–Њ–і—Л –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–Є–љ—Г–µ–Љ–Њ —Б–≥–Є–љ—Г—В—М. –ѓ –Њ—В –≤—Б–µ–є –і—Г—И–Є –њ–Њ–ґ–∞–ї–µ–ї —Г–Љ–Є—А–∞–≤—И–µ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ –Є —А–µ—И–Є–ї –њ—А–Є–љ—П—В—М —Б–∞–Љ—Л–µ —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ—Л–µ –Љ–µ—А—Л, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і–Њ—В–≤—А–∞—В–Є—В—М –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В—М –Є –≤–ї–Є–≥—М –≤ –љ–µ–≥–Њ, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –љ–Њ–≤—Г—О –ґ–Є–Ј–љ—М: —Г–њ—А–Њ—Б–Є–ї –≤—Б—О «–Ї–∞–Љ—З–∞—В–Ї—Г», –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —З–∞—Й–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М –µ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–Є—Е —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–∞—Е, —В–µ—В—А–∞–і–Ї–∞—Е –Є –љ–∞ —Г—А–Њ–Ї–∞—Е, —Г –Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–Є. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ѓ–љ–≥–Љ–µ–є—Б—В–µ—А —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї —Г –љ–∞—Б, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ј–љ–∞–µ–Љ –ї–Є –Љ—Л –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ —З–Є—Б–ї–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞ «–љ–Њ–ґ–љ–Є—Ж—Л», –Љ—Л —Е–Њ—А–Њ–Љ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї–Є:

- –Ю—В–љ—О–і—М!

- –Р —Б–Ї–ї–Њ–љ—П—О—В—Б—П –ї–Є —В–∞–Ї–Є–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–∞–Ї «–њ–∞–ї—М—В–Њ» –Є–ї–Є «–Ї–Њ—Д–µ»?

- –Ю—В–љ—О–і—М!

–Ч–і–µ—Б—М –љ–µ –±—Л–ї–Њ –Њ–Ј–Њ—А—Б—В–≤–∞ –Є–ї–Є –і–µ—А–Ј–Њ—Б—В–Є - –њ—А–Њ—Б—В–Њ –љ–∞–Љ —Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ–Њ –Љ–µ—А–µ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–њ–∞—Б—В–Є –±–µ–Ј–≤–Є–љ–љ–Њ –њ–Њ–≥–Є–±–∞–≤—И–µ–µ —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ. –Э–Њ –Ѓ–љ–≥–Љ–µ–є—Б—В–µ—А —Г–≤–Є–і–µ–ї –Ј–і–µ—Б—М –Ј–ї–Њ–Ї–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А –Є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї —П –Ї—А–Є—З–∞–ї –≥—А–Њ–Љ—З–µ –≤—Б–µ—Е, –≤—Л–Ј–≤–∞–ї –Љ–µ–љ—П –Ї —Б–µ–±–µ –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В –Є —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї, –љ–∞–Љ–µ—А–µ–љ –ї–Є —П –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М —Н—В–Њ—В «–±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є –±—Г–љ—В». –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ–µ —П –њ–Њ –Є–љ–µ—А—Ж–Є–Є –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї «–Њ—В–љ—О–і—М», –Њ–љ —А–∞–Ј—К—П—А–Є–ї—Б—П –Є, —Г–≥—А–Њ–ґ–∞—П –Љ–љ–µ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Є–Љ–Є –Ї–∞—А–∞–Љ–Є, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞ –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞ –±–µ–Ј –Њ–±–µ–і–∞.

–Ю—В—Б–Є–і–µ–≤ —Н—В–Є –і–≤–∞ —З–∞—Б–∞ –љ–∞ –њ–Њ–і–Њ–Ї–Њ–љ–љ–Є–Ї–µ –Ї–ї–∞—Б—Б–∞, —П, –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –Є —Б–µ—А–і–Є—В—Л–є, –±—А–µ–ї –і–Њ–Љ–Њ–є –Ї —Б–µ–±–µ, –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ—А—Л–±–љ—Г—О —Г–ї–Є—Ж—Г, –Ј–∞—А–∞–љ–µ–µ —Б—В—А–∞–і–∞—П –Њ—В —В–µ—Е –љ–µ–њ—А–Є—П—В–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Н—В–∞ –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ—А–Є—З–Є–љ–Є—В—М –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞—В–µ—А–Є.

–Ю—В–Њ–є–і—П –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є, –≥–і–µ-—В–Њ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –С–∞–Ј–∞—А–љ–Њ–є, —П —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ —А—П–і–Њ–Љ —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О - –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤. –Т —А—Г–Ї–µ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–Ї—А–Є–њ–Ї–∞. «–Ч–∞–і–µ—А–ґ–∞–ї—Б—П, –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, —Б —Г—З–Є—В–µ–ї–µ–Љ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є», - –њ–Њ–і—Г–Љ–∞–ї —П, –±–µ—Б–Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ —Б—З–∞—Б—В–ї–Є–≤—Л–є. –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ –Є –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞, –љ–Њ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –µ–≥–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–Є —П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –і—А—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ф–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, –≤ –±–µ—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–Њ–Љ —Н–њ–Є–Ј–Њ–і–µ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —П —Б–µ–є—З–∞—Б —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ-—В–Њ –њ–Њ–ї—О–±–Є–ї–Њ—Б—М –µ–Љ—Г. –Э–Є –µ–і–Є–љ–Њ–Љ —Б–ї–Њ–≤–Њ–Љ –љ–µ –≤—Л—А–∞–Ј–Є–ї –Њ–љ –Љ–љ–µ –Њ–і–Њ–±—А–µ–љ–Є—П, –љ–Њ —Г–ґ–µ —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —И–µ–ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —А—П–і–Њ–Љ, —П –Њ—Й—Г—В–Є–ї –Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є—П.

–Э–∞ —Г–≥–ї—Г –Ъ–∞–љ–∞—В–љ–Њ–є –Њ–љ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї:

- –У—А–µ—Б—В–Є —Г–Љ–µ–µ—И—М?

- –Ю—В–љ—О–і—М... –Ґ–Њ –µ—Б—В—М –љ–µ—В, –љ–µ —Г–Љ–µ—О...

- –Р –њ—А–∞–≤–Є—В—М —А—Г–ї–µ–Љ?

- –Э–µ —Г–Љ–µ—О.

- –Р –≥–µ—А–±–∞—А–Є–є —Б–Њ–±–Є—А–∞–µ—И—М?

–ѓ –і–∞–ґ–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –≥–µ—А–±–∞—А–Є–є.

- –Р –Ї–∞–Ї–Њ–є —Б–µ–є—З–∞—Б –і—Г–µ—В –≤–µ—В–µ—А? –Э–Њ—А–і? –Ш–ї–Є –≤–µ—Б—В? –Ш–ї–Є –Њ—Б—В?

–≠—В–Њ–≥–Њ —П —В–Њ–ґ–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї. –ѓ –љ–µ –Ј–љ–∞–ї –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–Є –Њ —З–µ–Љ. –Ш –±—Л–ї —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ –µ–і–≤–∞ –Њ–љ —Г–≤–Є–і–Є—В, –Ї–∞–Ї–Њ–є —П –љ–µ–≤–µ–ґ–і–∞, –Њ–љ –Њ—В–≤–µ—А–љ–µ—В—Б—П –Њ—В –Љ–µ–љ—П –Є —Б–µ–є—З–∞—Б –ґ–µ —Г–є–і–µ—В. –Э–Њ –Њ–љ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Є—Б—В–љ—Г–ї –љ–µ–≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ –Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –Љ–Њ–ї—З–∞ —И–∞–≥–∞—В—М —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є —А—П–і–Њ–Љ. –С—Л–ї –Њ–љ –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ —А–Њ—Б—В–∞, —Г–Ј–Ї–Њ–њ–ї–µ—З–Є–є, –љ–Њ, –Ї–∞–Ї —П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –Љ–Њ–≥ —Г–±–µ–і–Є—В—М—Б—П, –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ—Л–є, —Б –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ–Є –Љ—Г—Б–Ї—Г–ї–∞–Љ–Є. –®–∞–≥–∞–ї –њ–Њ-–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г - –≥—А—Г–і—М—О –≤–њ–µ—А–µ–і. –Ш –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤–Њ –≤—Б–µ–є –µ—О –≤—Л–њ—А–∞–≤–Ї–µ –±—Л–ї–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ. –Ю–љ –Љ–Њ–ї—З–∞ –і–Њ–≤–µ–ї –Љ–µ–љ—П –і–Њ –Э–Њ–≤–Њ—А—Л–±–љ–Њ–є, –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –Є –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М, –≤ –≤–Њ—Б–Ї—А–µ—Б–µ–љ—М–µ, —П–≤–Є–ї—Б—П –Ї–Њ –Љ–љ–µ –њ–Њ—Г—В—А—Г —Б –Є—Б—В—А–µ–њ–∞–љ–љ—Л–Љ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–Љ –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –∞—В–ї–∞—Б–Њ–Љ –Є —Б—В–∞–ї –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –љ–∞ –µ–≥–Њ —З–µ—А–љ—Л—Е, –Ї–∞–Ї —Б–∞–ґ–∞, —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е –≤—Б–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є—П, –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, —В—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Є —В–∞–Ї –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–ї –Є–Љ–Є –Љ–µ–љ—П –Є –Љ–Њ—О —Б–µ—Б—В—А—Г, —З—В–Њ –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є —Б –љ–µ—В–µ—А–њ–µ–љ–Є–µ–Љ –ґ–і–∞—В—М —В–µ–Љ–љ–Њ—В—Л, —З—В–Њ–±—Л —Г–≤–Є–і–µ—В—М –≤ –љ–µ–±–µ —В–µ —Б–∞–Љ—Л–µ –Ј–≤–µ–Ј–і—Л, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–∞–Љ –љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–µ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї–Є –Є—Е.

–° —В–µ—Е –њ–Њ—А –Є –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –Љ–Њ—П —Б—В—А–∞–љ–љ–∞—П –і—А—Г–ґ–±–∞ —Б –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П, —П –і—Г–Љ–∞—О, –Њ–±—К—П—Б–љ—П–µ—В—Б—П —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –Њ–±–∞ –±—Л–ї–Є –і–Њ —В–∞–Ї–Њ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —А–∞–Ј–љ—Л–µ. –•–∞—А–∞–Ї—В–µ—А —Г –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–љ—Л–є –Є –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –≤–ї–∞—Б—В–љ—Л–є, –Є —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –µ–≥–Њ, —В—А–µ—В—М–µ–Ї–ї–∞—Б—Б–љ–Є–Ї–∞, —Г–ґ–µ —В–Њ–≥–і–∞ –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Є—А–∞–ї–Њ –Њ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–љ–∞–љ–Є–є, —Г–Љ–µ–љ–Є–є –Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є –µ–≥–Њ –і–Њ –Ї—А–∞–µ–≤, –Њ–љ, –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥ –њ–Њ –њ—А–Є—А–Њ–і–µ, –ґ–∞–ґ–і–∞–ї —Г—З–Є—В—М, –љ–∞—Б—В–∞–≤–ї—П—В—М, –Њ–±—К—П—Б–љ—П—В—М, —А–∞—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞—В—М. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Г–Љ–µ–ї –Є –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г –і—А–∞–≥–Њ—Ж–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ–±—К–µ–Ї—В–Њ–Љ –і–ї—П –њ—А–Є–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –µ–≥–Њ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–≤, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ —П —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Б–Љ–Є—А–µ–љ–љ–Њ –Є –Ї—А–Њ—В–Ї–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї –µ–≥–Њ –љ–µ–Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–µ–љ–љ–Њ–µ –њ—А–∞–≤–Њ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–∞—В—М—Б—П –Љ–Њ–µ–є —Г–Љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ—М—О.

–Ю–љ —Г—З–Є–ї –Љ–µ–љ—П –≤—Б–µ–Љ—Г: –≥–∞–ї—М–≤–∞–љ–Њ–њ–ї–∞—Б—В–Є–Ї–µ, —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–Љ—Г —П–Ј—Л–Ї—Г (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Ј–љ–∞–ї –њ—А–µ–≤–Њ—Б—Е–Њ–і–љ–Њ), –Ј–∞–≤—П–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—О –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е —Г–Ј–ї–Њ–≤, —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–љ–Є—О –љ–∞—Б–µ–Ї–Њ–Љ—Л—Е –Є –њ—В–Є—Ж, –њ—А–µ–і—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—О –њ–Њ–≥–Њ–і—Л, –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—О, –ї–Њ–≤–ї–µ —В–∞—А–∞–љ—В—Г–ї–Њ–≤... –Я–Њ–і –µ–≥–Њ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–Љ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ–Љ —П –њ—А–Њ—З–µ–ї –і–≤–µ –Ї–љ–Є–≥–Є –Ґ–Є–Љ–Є—А—П–Ј–µ–≤–∞ –Є –Ї–љ–Є–≥—Г –§–ї–∞–Љ–Љ–∞—А–Є–Њ–љ–∞ –Њ–± —Г—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–µ –≤—Б–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–є. –£ –љ–µ–≥–Њ –ґ–µ —П –љ–∞—Г—З–Є–ї—Б—П –Њ—В–Ї–Њ–≤—Л—А–Є–≤–∞—В—М –Њ—В –±–Є–љ–і—О–≥–Њ–≤ (—В–Њ –µ—Б—В—М –і–ї–Є–љ–љ—Л—Е —В–µ–ї–µ–≥, –Ј–∞–њ—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤–Њ–ї–∞–Љ–Є) –њ—А–Є –њ–Њ–Љ–Њ—Й–Є –Љ–Њ–ї–Њ—В–Ї–∞ –Є —Б—В–∞–Љ–µ—Б–Ї–Є —Б—В–∞—А—Л–µ –Њ–ї–Њ–≤—П–љ–љ—Л–µ –±–ї—П—Е–Є –Є –њ–ї–∞–≤–Є—В—М –Є—Е –≤ —З—Г–≥—Г–љ–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—В–µ–ї–Ї–µ –љ–∞ –Ї–Њ—Б—В—А–µ.

–Ь–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞, –њ–Њ—Б–ї—Г—И–∞–≤ –љ–∞—И–Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л –Њ –Ј–≤–µ–Ј–і–∞—Е, –±—Л–ї–∞ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ґ–µ –і–љ—П –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–∞ –Є–Љ. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –Є–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–µ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—Б—В—Л –±—Л–ї–Є –≤ –µ–µ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –і—А–∞—З—Г–љ—Л, —Б–Ї–≤–µ—А–љ–Њ—Б–ї–Њ–≤—Л, —Е–≤–∞—Б—В—Г–љ–Є—И–Ї–Є, –Ї—Г—А–Є–ї—М—Й–Є–Ї–Є. –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –ґ–µ, —В–∞–Ї–Њ–є —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Л–є, –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є, —В–Њ–ї–Ї—Г—О—Й–Є–є –Љ–љ–µ –Њ –љ–µ–±–µ—Б–љ–Њ–є –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї–µ, —Б—А–∞–Ј—Г –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–ї –µ–µ —Б–µ—А–і—Ж–µ, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Г –љ–Є—Е –Ј–∞–≤–µ–ї–Є—Б—М —Б–≤–Њ–Є –Њ—Б–Њ–±—Л–µ –і–µ–ї–∞ –Є —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—Л. –Ю–љ–∞ –Њ—З–µ–љ—М –ї—О–±–Є–ї–∞ —Ж–≤–µ—В—Л, –Є –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–ї –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞—В—М –µ–є –≤ –µ–µ —Ж–≤–µ—В–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ, –њ–µ—А–µ—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–µ—О –µ–µ –ї–Є–Љ–Њ–љ—Л –Є —Д–Є–Ї—Г—Б—Л, –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї –і–ї—П –љ–µ–µ —Г –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –љ–µ–Љ—Ж–∞-—Б–∞–і–Њ–≤–љ–Є–Ї–∞ —В–Њ–љ–Ї–Њ –њ—А–Њ—Б–µ—П–љ–љ—Г—О —З–µ—А–љ—Г—О, –ґ–Є—А–љ—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Є –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї –µ–є –љ–∞ —Б–њ–Є–љ–µ –Є–Ј –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–∞—А–Ї–∞ –≤ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ —А—О–Ї–Ј–∞–Ї–µ. –Я–Њ–Љ–љ—О —В–∞–Ї–ґ–µ (–љ–Њ, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ), —З—В–Њ –Њ–љ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї –µ–є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –≤—Л–Ї—А–Њ–є–Ї–Є –Є –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –µ–є –Ї—А–Њ–Є—В—М —Б–Є—В—Ж–µ–≤—Л–µ –±–ї—Г–Ј–Ї–Є –і–ї—П –Љ–Њ–µ–є —Б—В–∞—А—И–µ–є —Б–µ—Б—В—А—Л –њ–Њ –Є–Ј–Њ–±—А–µ—В–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є–Љ –љ–Њ–≤–Њ–Љ—Г –Љ–µ—В–Њ–і—Г.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ —Б–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–Љ–Є –Њ–љ —Б—Е–Њ–і–Є–ї—Б—П –Њ—Е–Њ—В–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —Б –і–µ—В—М–Љ–Є, –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –µ–Љ—Г —Б–∞–Љ–Њ–Љ—Г –±—Л–ї–∞ —Б–≤–Њ–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞ —Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–∞—П «–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ—Б—В—М» —А–µ—З–µ–є –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–Њ–≤. –Х–≥–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –њ—А–Є—П—В–µ–ї–Є –≤ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–µ –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–Љ —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ «–љ–Є–Ј–∞–Љ»: –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А—Л, –њ–µ—А–µ–њ–ї–µ—В—З–Є–Ї–Є, –±–Є–љ–і—О–ґ–љ–Є–Ї–Є, –Њ—В—Б—В–∞–≤–љ—Л–µ —Б–Њ–ї–і–∞—В—Л, —Д–∞–±—А–Є—З–љ—Л–µ –Є –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ —Е—А–Њ–Љ–Њ–є –њ–Є—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є–Ї, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–≤—И–Є–є —Д–µ–є–µ—А–≤–µ—А–Ї–Є –і–ї—П «–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –≥—Г–ї—П–љ–Є–є». –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –љ–Є –Њ–і–љ–Њ –≥—Г–ї—П–љ—М–µ –љ–∞ –Ы–∞–љ–ґ–µ—А–Њ–љ–µ –Є –љ–∞ –Ь–∞–ї–Њ–Љ –§–Њ–љ—В–∞–љ–µ –љ–µ –Њ–±—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М –±–µ–Ј —Д–µ–є–µ—А–≤–µ—А–Ї–Њ–≤. –Ш–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї—П–ї–∞ –Є—Е —Д–Є—А–Љ–∞ «–Ъ—Г—А—Ж –Є –Ъ°». –Т –Љ–∞—Б—В–µ—А—Б–Ї–Њ–є —Н—В–Њ–є —Д–Є—А–Љ—Л –Є —А–∞–±–Њ—В–∞–ї —Е—А–Њ–Љ–Њ–є –њ–Є—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є–Ї. –° –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –Є–Ј —Б–≤–Њ–Є—Е –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е –њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є —Г –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї, –Ї–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –±—Л –љ—Л–љ—З–µ, –і–µ–ї–Њ–≤–Њ–є –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В, –і–ї—П –Љ–µ–љ—П –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ—Л–є: –Њ–і–љ–Њ–Љ—Г –Њ–љ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—В—Г—О –≥–∞–є–Ї—Г, –і—А—Г–≥–Њ–Љ—Г —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї —З–µ–є-—В–Њ –∞–і—А–µ—Б, —Г —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –±—А–∞–ї –њ–∞–Ї–ї—О –Є —Б–Љ–Њ–ї—Г –і–ї—П —И–њ–∞–Ї–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –ї–Њ–і–Ї–Є, —Б —З–µ—В–≤–µ—А—В—Л–Љ —Е–Њ–і–Є–ї –і–ї—П —З–µ–≥–Њ-—В–Њ –≤ –ї–Њ–Љ–±–∞—А–і. –Т—Б–µ –Њ–љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г —Г–≤–∞–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є –Ј–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ, —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ, –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –°—В–µ–њ–∞–љ—Л—З–µ–Љ; –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Њ–љ –њ–Њ—Б–µ—Й–∞–ї –љ–µ–љ–∞–і–Њ–ї–≥–Њ, —Б –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї –Љ–∞–ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ, –і–µ–ї–Њ–≤–Є—В–Њ –Є –≤–µ—Б–Ї–Њ, –≥–ї—Г—Е–Є–Љ, –µ–ї–µ —Б–ї—Л—И–љ—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ.

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –Њ–љ –±—Л–ї —Б–Ї—Г–њ –љ–∞ —Б–ї–Њ–≤–∞. –£ –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ–Њ–µ —Г–Љ–µ–љ–Є–µ –Љ–Њ–ї—З–∞—В—М. –°—А–µ–і–Є –Љ–∞–ї–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –Њ–љ —Б–∞–і–Є–ї—Б—П –Њ–±—Л—З–љ–Њ –≤ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–µ, –љ–∞ –Њ—В–ї–µ—В–µ, –Є –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ї-—В–Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–ї, –≤—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—П—Б—М –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—Й–Є—Е —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ–Є, —Б–ї–µ–≥–Ї–∞ –њ—А–Є—Й—Г—А–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–ї–∞–Ј–∞–Љ–Є.

II

–Э–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –Ј–∞–±—Г–і—Г, –Ї–∞–Ї —А–∞–љ–љ–µ–є –≤–µ—Б–љ–Њ–є –Њ–љ —Б—В–∞–ї —Г—З–Є—В—М –Љ–µ–љ—П –≥—А–µ–±–ї–µ - –љ–µ –≤ –њ–Њ—А—В—Г, –∞ –љ–∞ –Ы–∞–љ–ґ–µ—А–Њ–љ–µ, –±–ї–Є–Ј –њ—Г—Б—В—Л–љ–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞, –≤–Ј—П–≤ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —И–∞–ї–∞–љ–і—Г —Г –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Њ–≥–Њ –≥—А–µ–Ї–∞. –Т–µ—Б–ї–∞ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ–Њ–Ј–Є—Б—В—Л–µ, —В—П–ґ–µ–ї—Л–µ, –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ, —И–∞–ї–∞–љ–і–∞ –љ–µ—Г–Ї–ї—О–ґ–∞—П –Є –≤ —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П –њ—А–µ–і–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є –≤–µ—А—В–Ї–∞—П. –†—Г–Ї–Є —Г –Љ–µ–љ—П –Ј–∞–Ї–Њ—З–µ–љ–µ–ї–Є –Њ—В –ї—О—В–Њ–≥–Њ –≤–µ—В—А–∞ (—П —Г–ґ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ —Н—В–Њ—В –≤–µ—В–µ—А –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П «–љ–Њ—А–і»), –±–Њ–Ї–Њ–≤—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л —Б –Ї–∞–ґ–і–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В–Њ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –≤—Б–µ –Ј–ї–µ–µ, –љ–Њ —П –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї –ґ–≥—Г—З–Є–є –≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥ –Њ—В—В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Љ–µ —Б–Є–і–Є—В –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –Є –Њ—В—А—Л–≤–Є—Б—В–Њ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г–µ—В –Љ–љ–µ:

- –Ы–µ–≤–Њ–µ —В–∞–±–∞–љ—М, –њ—А–∞–≤–Њ–µ –Ј–∞–≥—А–µ–±–∞–є! –Ч–∞–Ї–Є–і—Л–≤–∞–є –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ. –Э–µ—В, –µ—Й–µ –і–∞–ї—М—И–µ... –Т–Њ—В —В–∞–Ї! –Ш —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –і–µ—А–≥–∞–є, —Б—А–∞–Ј—Г, –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–µ—И—М –ї–Є, —Б—А–∞–Ј—Г,- –≤–Њ—В —В–∞–Ї! –†–∞–Ј-–і–≤–∞! –†–∞–Ј-–і–≤–∞!

–Ґ—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж. –Ъ–Њ–≥–і–∞ —Г –Љ–µ–љ—П —Б—А—Л–≤–∞–ї–Њ—Б—М –≤–µ—Б–ї–Њ, –Њ–љ —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б —В–∞–Ї–Њ–є –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–є –≥–∞–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В—М—О, —З—В–Њ —П —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї —Б–µ–±—П –љ–µ–≥–Њ–і—П–µ–Љ. –Ю–љ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –±–µ—Б–њ–µ—А–µ–±–Њ–є–љ–Њ–є, –Ї–≤–∞–ї–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є, –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ–є –≥—А–µ–±–ї–Є, —П –ґ–µ –≤ –њ–µ—А–≤–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —В–∞–Ї —Б—Г–Љ–±—Г—А–љ–Њ –Є –љ–µ–Љ–Њ—Й–љ–Њ –Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–ї —В—П–ґ–µ–ї—Л–Љ–Є –≤–µ—Б–ї–∞–Љ–Є, —З—В–Њ –Њ–љ —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ —Б –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї—А–Є—З–∞–ї:

- –Я–µ—А–µ–і –±–µ—А–µ–≥–Њ–Љ —Б—В—Л–і–љ–Њ!

–Ш —Е–Њ—В—П –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г –≤ —В–∞–Ї–Њ–є —Е–Њ–ї–Њ–і –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Љ–љ–µ –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤—Б–µ –њ–Њ–±–µ—А–µ–ґ—М–µ, –Њ—В –≥–∞–≤–∞–љ–Є –і–Њ –Ь–∞–ї–Њ–≥–Њ –§–Њ–љ—В–∞–љ–∞, —Г—Б–µ—П–љ–Њ —Б–Њ—В–љ—П–Љ–Є –Ј—А–Є—В–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Ј–∞—В–µ–Љ –Є –њ—А–Є—И–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–Є–Ј–і–µ–≤–∞—В—М—Б—П –љ–∞–і –Љ–Њ–µ–є –љ–µ—Г–Љ–µ–ї–Њ—Б—В—М—О. –Ы–Є—И—М –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г —В–∞–ї–∞–љ—В—Г –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞, –µ–≥–Њ –љ–µ–Њ—В—Б—В—Г–њ–љ–Њ–є –љ–∞—Б—В–Њ–є—З–Є–≤–Њ—Б—В–Є —П —Г–ґ–µ —З–µ—А–µ–Ј –Љ–µ—Б—П—Ж —Б—В–∞–ї –±–Њ–ї–µ–µ –Є–ї–Є –Љ–µ–љ–µ–µ —Б–љ–Њ—Б–љ—Л–Љ –≥—А–µ–±—Ж–Њ–Љ, –Є –Њ–љ —Б—З–µ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –≤–Ј—П—В—М –Љ–µ–љ—П –Ї —Б–µ–±–µ, –≤ «—Б–≤–Њ—О» –≥–∞–≤–∞–љ—М, –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–Є—В—М —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–є—Б –≤ –љ–Њ–≤–Њ–Љ, —Й–µ–≥–Њ–ї–µ–≤–∞—В–Њ–Љ, —Б–≤–µ–ґ–µ–ї–∞–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–Љ –±–Њ—В–µ - –і–Њ –Љ–∞—П–Ї–∞ –Є –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ. –°–∞–Љ –Њ–љ –≥—А–µ–± –∞—А—В–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –Љ–Њ—А—П–Ї, –Ј–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞—П –≤–µ—Б–ї–∞ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–∞–Ј–∞–і –Є –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—П –Ї–∞–ґ–і–Њ–µ —Б–≤–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В—А–Њ–ґ–∞–є—И–µ–Љ—Г —А–Є—В–Љ—Г. –С–Њ—В –±—Л–ї —З—Г–ґ–Њ–є, –љ–Њ –µ–≥–Њ –≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж —Г–µ—Е–∞–ї –Ї—Г–і–∞-—В–Њ –Є –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї –µ–≥–Њ –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Г; –Њ—В –Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ (—П –Ј–∞–±—Л–ї, –Њ—В –Ї–Њ–≥–Њ) –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Г –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –і–≤–µ –њ–∞—А—Л –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≤–µ—Б–µ–ї - –Є–Ј –њ–∞–ї—М–Љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–µ—А–µ–≤–∞, —Б–Њ —Б–≤–Є–љ—Ж–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–Њ—П—В–Ї–∞—Е, –≥–Є–±–Ї–Є–µ, —В–Њ–љ–Ї–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л. –≠—В–Є –≤–µ—Б–ї–∞ —Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –і–љ–µ –Њ—З–µ–љ—М –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –±–∞—А–ґ–Є, –њ—А–Є—И–≤–∞—А—В–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є –Ї –њ—А–Є—Б—В–∞–љ–Є, –Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ–Њ –њ–Њ—Б—Л–ї–∞–ї –Љ–µ–љ—П. –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –љ–∞—И–Є—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П—Е —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —П —О–љ–≥–∞, –∞ –Њ–љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ, —П –љ–µ —Б–Љ–µ–ї –Њ—Б–ї—Г—И–∞—В—М—Б—П –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–є, —Е–Њ—В—П –љ–∞ —Н—В—Г –±–∞—А–ґ—Г –љ—Г–ґ–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –≤–Ј–±–µ–≥–∞—В—М –њ–Њ —Г–Ј–Ї–Њ–є, —И–∞—В–Ї–Њ–є –Є –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є –і–Њ—Б–Ї–µ, —З–µ–≥–Њ —П —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ—П–ї—Б—П. –Ю—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–і—В–Є –њ–Њ –љ–µ–є –≤–љ–Є–Ј —Б –і–≤—Г–Љ—П –њ–∞—А–∞–Љ–Є –≤–µ—Б–µ–ї. –£–Ј–љ–∞–≤ –Њ –Љ–Њ–µ–є –±–Њ—П–Ј–љ–Є, –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ, —З—В–Њ –Є —Б–∞–Љ –Њ–љ –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї «—Б—В—А–∞—Е –≤—Л—Б–Њ—В—Л», –љ–Њ –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–ї —Н—В–Њ—В —Б—В—А–∞—Е —В—А–µ–љ–Є—А–Њ–≤–Ї–Њ–є, –Є –≤ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ —Б —В–∞–Ї–Њ–є –±—Л—Б—В—А–Њ—В–Њ–є –≤–Ј–±–µ–ґ–∞–ї –њ–Њ –і–Њ—Б–Ї–µ, —З—В–Њ –і–Њ—Б–Ї–∞ –Ј–∞—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –њ–Њ–і –љ–Є–Љ —Е–Њ–і—Г–љ–Њ–Љ, –Є —П –Ј–∞–Ї—А—Л–ї –≥–ї–∞–Ј–∞ –Њ—В –Є—Б–њ—Г–≥–∞.

–Т—Б–Ї–Њ—А–µ —П –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Њ—Б–≤–Њ–Є–ї—Б—П —Б –≥—А–µ–±–ї–µ–є, —З—В–Њ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б—З–µ–ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ –≤—Л–є—В–Є —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О –Є–Ј –≥–∞–≤–∞–љ–Є –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ, –≥–і–µ –љ–∞ –Ї—А–Њ—Е–Њ—В–љ–Њ–µ –љ–∞—И–µ —Б—Г–і–µ–љ—Л—И–Ї–Њ —Б—А–∞–Ј—Г –љ–∞–Ї–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –±—Г–є–љ—Л–µ, –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ—Б–µ–ї—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л.

–Ф–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ —Б –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ —П –Є –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В —В–∞–Ї–Њ–µ –≤–µ—Б–µ–ї—М–µ. –Х–і–≤–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ –ї–Є—Ж–Њ –љ–∞–Љ —Г–і–∞—А–Є–ї–Њ —Б–≤–µ–ґ–Є–Љ –≤–µ—В—А–Њ–Љ —З–µ—А–љ–Њ–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–∞, —П –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –њ—А–Њ–Ї—А–Є—З–∞—В—М –≤–Њ –≤–µ—Б—М –≥–Њ–ї–Њ—Б —И–Є—А–Њ–Ї–Є—Е, —А–∞–Ј–Љ–∞—И–Є—Б—В—Л—Е —Б—В—А–Њ–Ї, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –і–ї—П —Н—В–Њ–є –Љ–Є–љ—Г—В—Л:

–Ч—Л–±—М —В—Л –≤–µ–ї–Є–Ї–∞—П! –Ч—Л–±—М —В—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П!

–І–µ–є —Н—В–Њ –њ—А–∞–Ј–і–љ–Є–Ї —В–∞–Ї –њ—А–∞–Ј–і–љ—Г–µ—И—М —В—Л?

–Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–Є–ї —Ж–Є—В–∞—В—Г. –Ю–љ –Ј–љ–∞–ї –Є –ї—О–±–Є–ї —Б—В–Є—Е–Є, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —В–µ, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Є–Ј–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–Є—А–Њ–і–∞. –Я–Њ–Љ–љ—О, –Ї–∞–Ї –Њ–љ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–∞–ї—Б—П —Б—В–Є—Е–∞–Љ–Є –Я—Г—И–Ї–Є–љ–∞ –Њ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –≥–ї–∞–і–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О

–Ш–Ј–Љ—П–ї —Б –љ–∞–ї–µ—В—Г –≤–Є—Е–Њ—А—М —З–µ—А–љ—Л–є.

- –Я–Њ–і—Г–Љ–∞–є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, - –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, - —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –Њ –≤–Њ–і–µ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –Є–Ј–Љ—П—В–∞, –Ї–∞–Ї –±—Г–Љ–∞–≥–∞, –Ї–∞–Ї —В—А—П–њ–Ї–∞! –Ш —Н—В–Њ—В —Н–њ–Є—В–µ—В: «—З–µ—А–љ—Л–є –≤–Є—Е–Њ—А—М»! –Ш —Н—В–Њ —З—Г–і–µ—Б–љ–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ: «—Б –љ–∞–ї–µ—В—Г»!..

...–Э–∞ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і. –У—А–µ—З–µ—Б–Ї–Є–є? –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є? –Ш—В–∞–ї—М—П–љ—Б–Ї–Є–є? –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б—А–∞–Ј—Г —Г–Ј–љ–∞–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ –Њ—З–µ—А—В–∞–љ–Є—П–Љ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Є –Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–±–ї–Є–ґ–µ–љ–Є—П –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ –Є–Љ–µ–љ–Є.

–Т –Љ–Њ—А–µ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –±–ї–∞–≥–Њ–і—Г—И–µ–љ, —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А—З–Є–≤, –Њ–±—Й–Є—В–µ–ї–µ–љ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ —Б–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–ї —Б —Б–µ–±—П —Б–≤–Њ—О «–≤–Ј—А–Њ—Б–ї–Њ—Б—В—М» –Є –Ј–∞–Љ–Ї–љ—Г—В–Њ—Б—В—М. –Э–∞–Љ —Б–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –±—Л–≤–∞—В—М –≤ –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ —Б–µ–Љ–Є, –њ–Њ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є —З–∞—Б–Њ–≤, –њ–Њ—А–Њ—О –Є –±–Њ–ї—М—И–µ; –Љ—Л –њ—А–Є—Б—В–∞–≤–∞–ї–Є –Ї –С–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г –§–Њ–љ—В–∞–љ—Г, —А–∞–Ј–≤–Њ–і–Є–ї–Є –љ–∞ –≥–∞–ї—М–Ї–µ –Ї–Њ—Б—В–µ—А, –≤–∞—А–Є–ї–Є –≤ –ґ–µ—Б—В—П–љ–Ї–µ —Г—Е—Г, —Б–Њ—Б—В—П–Ј–∞–ї–Є—Б—М –≤ –±—А–Њ—Б–∞–љ–Є–Є –Ї–∞–Љ–љ–µ–є —А–Є–Ї–Њ—И–µ—В–Њ–Љ. –Ъ –Ї–Њ–љ—Ж—Г –ї–µ—В–∞ –Љ—Л –Ј–∞–≥–Њ—А–µ–ї–Є, –Ї–∞–Ї –љ–µ–≥—А—Л. –Ь–Њ—П –Љ–∞—В—М, –і–Њ —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —А–µ—И–∞–≤—И–∞—П—Б—П –Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞—В—М –Љ–µ–љ—П –Ї –Љ–Њ—А—О, —В–µ–њ–µ—А—М —Г–ґ–µ –љ–µ –≤–Њ–Ј—А–∞–ґ–∞–ї–∞ –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Љ–Њ–Є—Е –і–Њ–ї–≥–Є—Е —Н–Ї—Б–Ї—Г—А—Б–Є–є - —В–∞–Ї –Љ–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є –і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –љ–∞ –љ–µ–µ –Є–Љ—П «–Ц–Є—В–Ї–Њ–≤».

–Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ —А–∞–Ј –Ј–∞ –≤—Б–µ –ї–µ—В–Њ —Б –љ–∞–Љ–Є —Б–ї—Г—З–Є–ї–∞—Б—М –∞–≤–∞—А–Є—П, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—Л —З–∞—Б—В–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Є–ї–µ—В–Є–є —Б–њ—Г—Б—В—П. –Ъ–∞–Ї-—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї–Є—Б—М –і–Њ–Љ–Њ–є, –≤–і—А—Г–≥ —Б–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –≤–µ—В–µ—А –Є –њ–Њ–≥–љ–∞–ї –љ–∞—Б –њ—А—П–Љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –≤–Њ–ї–љ–Њ—А–µ–Ј, –∞ —А–∞–Ј–≥—Г–ї—П–≤—И–Є–µ—Б—П –±—Г–є–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–љ—Л —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Ј–∞–і–∞–ї–Є—Б—М —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ—О —Ж–µ–ї—М—О —И–≤–∞—А–Ї–љ—Г—В—М –љ–∞—Б —Б–Њ –≤—Б–µ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–∞—Е–∞ –Њ –≥—А–∞–љ–Є—В –≤–Њ–ї–љ–Њ—А–µ–Ј–∞ –Є —А–∞–Ј–љ–µ—Б—В–Є –љ–∞—И–µ —Б—Г–і–µ–љ—Л—И–Ї–Њ –≤ —Й–µ–њ–Ї–Є. –Ь—Л –≥—А–µ–±–ї–Є –Є–Ј –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е —Б–Є–ї; –≤—Б–µ —Б–≤–Њ–µ —Б–њ–∞—Б–µ–љ–Є–µ –Љ—Л –≤–Є–і–µ–ї–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –і–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –і–Њ –≥–∞–≤–∞–љ–Є, –њ—А–µ–ґ–і–µ —З–µ–Љ –љ–∞—Б —Г–і–∞—А–Є—В –Њ –Ї–∞–Љ–љ–Є.

–≠—В–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–Љ, –Є –≤–Њ—В –љ–∞—Б –њ–Њ–і–љ—П–ї–Њ —В–∞–Ї –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ, —З—В–Њ –Љ—Л –љ–∞ –Љ–≥–љ–Њ–≤–µ–љ–Є–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї–Є –Љ–Њ—А–µ –њ–Њ —В—Г —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Љ–Њ–ї–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ –±—А–Њ—Б–Є–ї–Њ –≤–љ–Є–Ј, –Ї–∞–Ї —Б –њ—П—В–Є—Н—В–∞–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–±–і–∞–ї–Њ –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ –≤–Њ–і–Њ–њ–∞–і–Њ–Љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б –±–µ—И–µ–љ–Њ–є —Б–Є–ї–Њ–є —Б—В–∞–ї–Њ –±–Є—В—М –љ–∞—И—Г –ї–Њ–і–Ї—Г –Њ –Љ–Њ–ї —В–Њ –Ї–Њ—А–Љ–Њ—О, —В–Њ –љ–Њ—Б–Њ–Љ, —В–Њ –±–Њ—А—В–Њ–Љ.

–ѓ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї –±—Л–ї–Њ –Њ—В–њ–Є—Е–љ—Г—В—М—Б—П –Њ—В –≤–Њ–ї–љ–Њ—А–µ–Ј–∞ –≤–µ—Б–ї–Њ–Љ, –љ–Њ –Њ–љ–Њ —В–Њ—В—З–∞—Б —Б–ї–Њ–Љ–∞–ї–Њ—Б—М. –ѓ –Њ–і–µ—А–µ–≤–µ–љ–µ–ї –Њ—В –Њ—В—З–∞—П–љ–Є—П –Є –≤–і—А—Г–≥ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, –Є–ї–Є, –≤–µ—А–љ–µ–µ, –њ–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ—В —Г –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ–є. –С—Л–ї–∞ —В–∞–Ї–∞—П —Б–µ–Ї—Г–љ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –±—Л–ї —Г–≤–µ—А–µ–љ, —З—В–Њ –Њ–љ —Г—В–Њ–љ—Г–ї.

–Э–Њ —В—Г—В —П —Г—Б–ї—Л—Е–∞–ї –µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б. –Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –≤ —В–Њ—В –Љ–Є–≥, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б –њ–Њ–і–љ—П–ї–Њ –≤–≤–µ—А—Е, –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б –Є–Ј—Г–Љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ–Љ –і—Г—Е–∞ –њ—А—Л–≥–љ—Г–ї —Б –ї–Њ–і–Ї–Є –љ–∞ –Љ–Њ–ї, –љ–∞ –µ–≥–Њ –њ–Њ–Ї–∞—В—Г—О, –Љ–Њ–Ї—А—Г—О, —Б–Ї–Њ–ї—М–Ј–Ї—Г—О —Б—В–µ–љ—Г, –Є –≤—Б–Ї–∞—А–∞–±–Ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л–є –≥—А–µ–±–µ–љ—М. –Ю—В—В—Г–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞–Ї—А–Є—З–∞–ї –Љ–љ–µ:

- –Ъ–Њ–љ–µ—Ж!

«–Ъ–Њ–љ–µ—Ж» - –њ–Њ-–Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞–љ–∞—В. –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л —П –Ї–Є–љ—Г–ї –µ–Љ—Г –≤–µ—А–µ–≤–Ї—Г, —З—В–Њ –ї–µ–ґ–∞–ї–∞ —Б–≤–µ—А–љ—Г—В–Њ–є –≤ –Ї–Њ–ї—М—Ж–Њ –љ–∞ –љ–Њ—Б—Г, –љ–Њ —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –≤ –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–љ–µ —П –±—Л–ї –µ—Й–µ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ—В–≤–µ—А–і, —П –њ–Њ–љ—П–ї —Б–ї–Њ–≤–Њ «–Ї–Њ–љ–µ—Ж» –≤ –µ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ–Љ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–Є –Є –Ј–∞–≤–Њ–њ–Є–ї –Њ—В –њ—А–µ–і—Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є —В–Њ—Б–Ї–Є.

–Ъ —Б—З–∞—Б—В—М—О, —Б—В–Њ—А–Њ–ґ –Љ–∞—П–Ї–∞ —Г–≤–Є–і–∞–ї –Ї–∞—В–∞—Б—В—А–Њ—Д—Г –Є –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї –Љ–љ–µ –љ–∞ –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М. –°–Њ —Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ–Є —А—Г–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞–Љ–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –Ј–∞–≥–ї—Г—И–Є—В—М –і–∞–ґ–µ –Ј–∞–≤—Л–≤–∞–љ–Є–µ –±—Г—А–Є, —Б –Є—Б–Ї–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–Љ –Њ—В –Ј–ї–Њ–±—Л –ї–Є—Ж–Њ–Љ –Њ–љ —И–≤—Л—А–љ—Г–ї –Љ–љ–µ –Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤–µ—А–µ–≤–Ї–Є –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ –≤—В–∞—Й–Є–ї –Љ–µ–љ—П, –і—А–Њ–ґ–∞—Й–µ–≥–Њ, –љ–Њ –љ–µ–≤—Л—А–∞–Ј–Є–Љ–Њ –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ, –љ–∞ –Љ–Њ–Ї—А—Л–µ –Ї–∞–Љ–љ–Є –Љ–Њ–ї–∞ –Є —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –Ј–∞–љ—П–ї—Б—П –љ–∞—И–µ–є –ї–Њ–і–Ї–Њ–є: –Ј–∞—Ж–µ–њ–Є–ї –µ–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –±–∞–≥—А–Њ–Љ –Є –≤–µ–ї–µ–ї –њ–Њ–і—А—Г—З–љ–Њ–Љ—Г –≤–≤–µ—Б—В–Є –µ–µ –≤ –≥–∞–≤–∞–љ—М, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ —Б –љ–Њ–≤—Л–Љ –∞—Б—Б–Њ—А—В–Є–Љ–µ–љ—В–Њ–Љ —А—Г–≥–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤ –љ–∞–Ї–Є–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –Є –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞, —В—А–µ–±—Г—П, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ –љ–∞ –Љ–∞—П–Ї.

–ѓ –Њ–ґ–Є–і–∞–ї –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л—Е —Б–≤–Є—А–µ–њ–Њ—Б—В–µ–є, –љ–Њ –Њ–љ, –љ–µ –њ–µ—А–µ—Б—В–∞–≤–∞—П –±—А–∞–љ–Є—В—М—Б—П, –і–∞–ї –љ–∞–Љ –њ–Њ —А—О–Љ–Ї–µ –њ–µ—А—Ж–Њ–≤–Ї–Є, –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б–Ї–Є–љ—Г—В—М –њ—А–Њ–Љ–Њ–Ї—И–µ–µ –њ–ї–∞—В—М–µ –Є –±–µ–≥–∞—В—М –љ–∞–≥–Є—И–Њ–Љ –њ–Њ –≤–Њ–ї–љ–Њ—А–µ–Ј—Г, —З—В–Њ–±—Л —Б–Ї–Њ—А–µ–µ —Б–Њ–≥—А–µ—В—М—Б—П. –Я–Њ—В–Њ–Љ —Г–ї–Њ–ґ–Є–ї –љ–∞—Б –љ–∞ –Ї–Њ–є–Ї—Г –≤ —Б–≤–Њ–µ–є –Ї–Њ–љ—Г—А–µ, –њ—А–Є–Ї—А—Л–ї –Њ–і–µ—П–ї–Њ–Љ –Є, —Г—Б–µ–≤—И–Є—Б—М –Ј–∞ –Њ–њ—А–Њ–Ї–Є–љ—Г—В—Л–є —П—Й–Є–Ї, –≤–Ј—П–ї –њ–µ—А–Њ, —З—В–Њ–±—Л —Б–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї –Њ —Б–ї—Г—З–Є–≤—И–µ–Љ—Б—П. –Э–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–µ—А–≤—Л—Е –ґ–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ —Г–Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –љ–∞—Б –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤, —Б—Л–љ «–°—В–µ–њ–∞–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—З–∞», –Њ—В–ї–Њ–ґ–Є–ї –њ–µ—А–Њ, –Њ—В–Њ–і–≤–Є–љ—Г–ї –±—Г–Љ–∞–≥—Г –Є –Њ–њ—П—В—М —Г–≥–Њ—Б—В–Є–ї –љ–∞—Б –њ–µ—А—Ж–Њ–≤–Ї–Њ–є.

–І—В–Њ–±—Л –≤—Л–њ—А—Л–≥–љ—Г—В—М –Є–Ј –ї–Њ–і–Ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Г—А–Є –Є –≤—Б–њ—А—Л–≥–љ—Г—В—М –љ–∞ –Љ–Њ–ї, –љ—Г–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –ї–Њ–≤–Ї–Њ—Б—В—М —Б–њ–Њ—А—В—Б–Љ–µ–љ–∞, –љ–µ –≥–Њ–≤–Њ—А—П —Г–ґ–µ –Њ–± –Њ—В—З–∞—П–љ–љ–Њ–є —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є. –Ч–і–µ—Б—М, –≤ —Н—В—Г —З–µ—В–≤–µ—А—В—М —З–∞—Б–∞, –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ–є —А–∞—Б–Ї—А—Л–ї—Б—П –≤–µ—Б—М –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤: –≤–µ–ї–Є–Ї–Є–є «—Г–Љ–µ–ї–µ—Ж», –≥–µ—А–Њ–є, –≤–µ—А–љ—Л–є –Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й.

III

–Ы–Є—И—М –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —З–µ—В–≤–µ—А—В–Є –≤–µ–Ї–∞ —Б–њ—Г—Б—В—П, —П —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ—В –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞, —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј —В–µ—Е –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е, –±–Њ—А–Њ–і–∞—В—Л—Е –ї—О–і–µ–є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –Њ–љ –≤ –і–µ—В—Б—В–≤–µ –≤–Њ–і–Є–ї—Б—П, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ —Е—А–Њ–Љ–Њ–є –њ–Є—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є–Ї, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є –≤ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М–µ –Є —З—В–Њ –Њ–љ, —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤, —Г–ґ–µ –≤ —В–µ —А–∞–љ–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –Є–Љ –њ–Њ—Б–Є–ї—М–љ—Г—О –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ–Є—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г, –ґ–Є–≤—И–µ–Љ—Г –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В –≥–Њ—А–Њ–і–∞, –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –љ–∞ –Ь–∞–ї—Л–є –§–Њ–љ—В–∞–љ, –Њ–љ —А–µ–≥—Г–ї—П—А–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї –≤ –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ —А–∞–љ—Ж–µ –Ї–∞–Ї—Г—О-—В–Њ —В–µ—Б—В–Њ–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ—Г—О —А–Њ–Ј–Њ–≤–∞—В–Њ-–ї–Є–ї–Њ–≤—Г—О, –њ–∞—Е—Г—З—Г—О –Є –ї–Є–њ–Ї—Г—О –Љ–∞—Б—Б—Г, —П–Ї–Њ–±—Л –љ—Г–ґ–љ—Г—О –і–ї—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Д–µ–є–µ—А–≤–µ—А–Ї–Њ–≤. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –Ї–∞–Ї —П –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ —Г–Ј–љ–∞–ї, —В–Њ –±—Л–ї «–≥–µ–Ї—В–Њ–≥—А–∞—Д» - —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –і–ї—П —А–∞–Ј–Љ–љ–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Л—Е –ї–Є—Б—В–Њ–≤–Њ–Ї, –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–љ—Л–є –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ –њ–Њ —А–µ—Ж–µ–њ—В—Г –µ–≥–Њ —Б–µ—Б—В—А—Л. –Я–Є—А–Њ—В–µ—Е–љ–Є–Ї –њ–µ—З–∞—В–∞–ї –ї–Є—Б—В–Њ–≤–Ї–Є, –Є –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј –Є—Е —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є—В–µ–ї–µ–є –љ–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ—А—В–∞ –±—Л–ї (–Ї–∞–Ї –њ–Њ—В–Њ–Љ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–ї–Њ—Б—М) —В–Њ—В –ґ–µ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –і–ї—П —В–∞–Ї–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–њ–Є—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є —А–∞–±–Њ—В—Л. –≠—В–Њ–є –Ї–Њ–љ—Б–њ–Є—А–∞—Ж–Є–Є –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ –Љ–љ–Є–Љ–∞—П, —З–Є—Б—В–Њ –≤–љ–µ—И–љ—П—П –±–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В, —Б –і–µ—В—Б–Ї–Є—Е –ї–µ—В –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ —П–Ї—И–∞–≤—И–Є–є—Б—П —Б –≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–∞–Љ–Є, –±–Њ—Б—П–Ї–∞–Љ–Є, –Љ–∞—В—А–Њ—Б–∞–Љ–Є, –Њ–љ –і–Њ–ї–≥–Њ –љ–µ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–љ–Є–є —Г –Ї–Є—И–µ–≤—И–Є—Е –≤ –њ–Њ—А—В—Г –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є—Е –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г —Й–µ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Г (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ —Б–∞–Љ –ґ–µ, —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, –Є —З–Є—Б—В–Є–ї, –Є —Г—В—О–ґ–Є–ї, –Є —И—В–Њ–њ–∞–ї) –Є —Б–≤–Њ–µ–є –љ–∞–Є–≥—А–∞–љ–љ–Њ–є, —П–Ї–Њ–±—Л –±–∞—А—Б–Ї–Њ–є –љ–∞–і–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є.

–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ —З–∞—Б—В–Њ –ґ–∞–ї–Њ–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –µ–Љ—Г –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–µ—В –≤–Њ—Б–Ї—Г –і–ї—П –ї–Њ–≤–ї–Є —В–∞—А–∞–љ—В—Г–ї–Њ–≤. –Ъ–∞–Ї —П —Б–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞—О —В–µ–њ–µ—А—М, –≤–Њ—Б–Ї –±—Л–ї –љ—Г–ґ–µ–љ –µ–Љ—Г –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –і–ї—П –Є–Ј–≥–Њ—В–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П «–≥–µ–Ї—В–Њ–≥—А–∞—Д–Њ–≤»; —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М –µ–≥–Њ —Б–Ї—Г–і–љ—Л–µ –≤–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Л–µ –Ј–∞–њ–∞—Б—Л, –Љ—Л –Њ–±–∞ –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±–Њ–≥–Њ —В—А—Г–і–∞ –њ–Њ—Е–Є—Й–∞–ї–Є –Њ–≥–∞—А–Ї–Є –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Њ–Ї—А–µ—Б—В–љ—Л—Е —Ж–µ—А–Ї–≤–∞—Е –Є —З–∞—Б–Њ–≤–љ—П—Е, –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ –∞—Д–Њ–љ—Б–Ї–Њ–Љ –Ш–ї—М–Є–љ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–і–≤–Њ—А—М–µ, —В—Г—В –ґ–µ, –љ–∞ –Я—Г—И–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ. «–У–µ–Ї—В–Њ–≥—А–∞—Д—Л» —Г –љ–µ–≥–Њ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–µ, –Є —Б–њ—А–Њ—Б –љ–∞ –љ–Є—Е –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –≤–µ–ї–Є–Ї.

–Ъ —В–Њ–Љ—Г –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —П —Б—В–∞–ї –±—Л–≤–∞—В—М —Г –љ–µ–≥–Њ –≤ –і–Њ–Љ–µ –Є –њ–Њ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–ї—Б—П —Б–Њ –≤—Б–µ–є –µ–≥–Њ —Б–µ–Љ—М–µ–є.

–†–∞–і—Г—И–Є–µ —Б–µ–Љ—М–Є –Є–Ј—Г–Љ–ї—П–ї–Њ –Љ–µ–љ—П. –Ю–љ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Њ—Б—М –љ–µ –≤ –Ї–∞–Ї–Є—Е-–љ–Є–±—Г–і—М —Б–ї–∞—Й–∞–≤—Л—Е –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є—П—Е, –∞ –≤ —Й–µ–і—А–Њ–Љ –Є –љ–µ–Є—Б—В–Њ—Й–Є–Љ–Њ–Љ —Е–ї–µ–±–Њ—Б–Њ–ї—М—Б—В–≤–µ. –Я—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї –°—В–µ–њ–∞–љ—Г –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З—Г –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –Њ–±—В–µ—А—Е–∞–љ–љ—Л–µ, –Љ–Њ–ї—З–∞–ї–Є–≤—Л–µ, –њ—А–Њ–њ–∞—Е—И–Є–µ –Љ–∞—Е–Њ—А–Ї–Њ–є, —П–≤–љ–Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–µ –ї—О–і–Є, –Є –Є—Е –±–µ–Ј –≤—Б—П–Ї–Є—Е —А–∞—Б—Б–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ —Г—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б —Б–µ–Љ—М–µ—О –Ј–∞ –і–ї–Є–љ–љ—Л–є, –њ–Њ–Ї—А—Л—В—Л–є –Ї–ї–µ–µ–љ–Ї–Њ–є —Б—В–Њ–ї –Є –Ї–Њ—А–Љ–Є–ї–Є —В–µ–Љ –ґ–µ, —З—В–Њ –µ–ї–∞ —Б–µ–Љ—М—П (–∞ –њ–Є—Й–∞ —Г –љ–µ–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ—Б—В–∞—П, –±–µ–Ј –≥—Г—А–Љ–∞–љ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є—З—Г–і: –Ї–∞—И–∞, –ґ–∞—А–µ–љ–∞—П —Б–Ї—Г–Љ–±—А–Є—П, –≤–∞—А–µ–љ–∞—П –≥–Њ–≤—П–і–Є–љ–∞), –Є –і–Њ–ї–≥–Њ –њ–Њ–Є–ї–Є —З–∞–µ–Љ, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –Є –≥–Њ—Б—В–Є –Є —Е–Њ–Ј—П–µ–≤–∞ –њ–Є—В–∞–ї–Є –≤–µ–ї–Є–Ї—Г—О —Б–Ї–ї–Њ–љ–љ–Њ—Б—В—М. –Ю–±—Л—З–љ–Њ –Њ–±–µ–і–∞–ї–Є –Љ–Њ–ї—З–∞ –Є –і–∞–ґ–µ –Ї–∞–Ї –±—Г–і—В–Њ –љ–∞—Б—Г–њ–ї–µ–љ–љ–Њ, –љ–Њ –Ј–∞ —З–∞–µ–њ–Є—В–Є–µ–Љ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ–±—Й–Є—В–µ–ї—М–љ–µ–µ, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Є —Г –љ–Є—Е –±—Г—А–љ—Л–µ —Б–њ–Њ—А—Л –Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М —Б—В–∞—В—М–µ –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Њ –Ы—М–≤–µ –Ґ–Њ–ї—Б—В–Њ–Љ, –Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ.

–Ъ—А–Њ–Љ–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А—Л, –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л—Е –ї—О–±–Є–ї–Є –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї—Г, –∞—Б—В—А–Њ–љ–Њ–Љ–Є—О, —Д–Є–Ј–Є–Ї—Г. –°–Љ—Г—В–љ–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Њ–њ—А–Є–±–Њ—А—Л –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ —Г –°—В–µ–њ–∞–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞. –Я–Њ–Љ–љ—О —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л–µ –Є–Љ —Г—З–µ–±–љ–Є–Ї–Є –њ–Њ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–µ; –Њ–љ–Є –Ї–Є–њ–Њ–є –ї–µ–ґ–∞–ї–Є —Г –љ–µ–≥–Њ –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В–µ - –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ, –∞–≤—В–Њ—А—Б–Ї–Є–µ —Н–Ї–Ј–µ–Љ–њ–ї—П—А—Л, –њ—А–Є—Б–ї–∞–љ–љ—Л–µ –µ–Љ—Г –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Є–Љ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї–µ–Љ.

–Ю—З–µ–љ—М —Г–і–Є–≤–ї—П–ї–Є –Љ–µ–љ—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–µ–Љ –Є –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–Њ–Љ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ: —В–Њ –±—Л–ї–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –і–≤—Г—Е –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л—Е, —А–∞–≤–љ–Њ–њ—А–∞–≤–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є. –С–Њ—А–Є—Б—Г –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –њ–Њ–ї–љ–∞—П –≤–Њ–ї—П, –Њ–љ –і–µ–ї–∞–ї —З—В–Њ –≤–Ј–і—Г–Љ–∞–µ—В—Б—П - —В–∞–Ї –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ –±—Л–ї–Њ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–µ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–Є—В –Є—Е –і–Њ–≤–µ—А–Є—П –≤–Њ –Ј–ї–Њ. –Ш –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Њ–љ —Б–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Љ–љ–µ, —З—В–Њ –љ–µ —Б–Њ–ї–≥–∞–ї –Є–Љ –љ–Є —А–∞–Ј—Г –љ–Є –≤ —З–µ–Љ. –У–Њ–≤–Њ—А—П –Њ–± –Њ—В—Ж–µ –і–∞–ґ–µ —Б –Љ–∞—В–µ—А—М—О, –і–∞–ґ–µ —Б —Б–µ—Б—В—А–∞–Љ–Є, –Њ–љ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–µ–Љ. –°–≤–Њ—О –Љ–∞—В—М –Є –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –Ј–∞ –≥–ї–∞–Ј–∞ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Є–Љ–µ–љ–Њ–≤–∞–ї –Ґ–∞—В—М—П–љ–Њ–є –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–Њ–є. –†–∞–љ—М—И–µ —П –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –≤–Є–і—Л–≤–∞–ї –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–є —Б–µ–Љ—М–Є –Є –ї–Є—И—М –њ–Њ—В–Њ–Љ, —З–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В, —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, —В–Њ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М —В–Є–њ–Є—З–љ–∞—П –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Є–љ—В–µ–ї–ї–Є–≥–µ–љ—В—Б–Ї–∞—П —В—А—Г–і–Њ–≤–∞—П —Б–µ–Љ—М—П, –Ї–∞–Ї–Є—Е –±—Л–ї–Њ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж–∞—Е –Є –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –≥–Њ—А–Њ–і–∞—Е -–≤ –°–∞—А–∞—В–Њ–≤–µ, –≤ –Ъ–Є–µ–≤–µ, –≤ –Э–Є–ґ–љ–µ–Љ, –≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ–Є, - —Й–µ–њ–µ—В–Є–ї—М–љ–Њ —З–µ—Б—В–љ–∞—П, —З—Г–ґ–і–∞—П –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ —Д–∞–ї—М—И–Є, —Б—В—А–Њ–≥–∞—П –Ї–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–є –љ–µ–њ—А–∞–≤–і–µ. –Т –љ–µ–є –љ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є —В–µ–љ–Є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –Љ–µ—Й–∞–љ—Б—В–≤–Њ–Љ, –Є —Н—В–Є–Љ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –љ–µ –њ–Њ—Е–Њ–ґ–∞ –љ–∞ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—З–Є–µ —Б–µ–Љ—М–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –Љ–љ–µ –≤ —В—Г –њ–Њ—А—Г —Г–Ј–љ–∞—В—М. –Ц–Є–≤–Њ –њ–Њ–Љ–љ—О, —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ –≤–Њ—Б—Е–Є—Й–µ–љ–Є–µ–Љ —П, —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є–ї–µ—В–љ–Є–є –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї–∞, –≤–њ–Є—В—Л–≤–∞–ї –≤ —Б–µ–±—П –µ–µ –∞—В–Љ–Њ—Б—Д–µ—А—Г.

–І—В–Њ —А–∞–љ—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –њ–Њ—А–∞–Ј–Є–ї–Њ –Љ–µ–љ—П –≤ –ґ–Є—В–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ - —Н—В–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–љ–Є–≥ –Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Њ–≤ –Є –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ–∞—П –≥–Њ—В–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М —Е–Њ–Ј—П–µ–≤ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–љ–љ–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Њ–є —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є, —З—В–Њ–±—Л –Ї–љ–Є–≥–∞ –љ–µ –Њ—Б—В–∞–ї–∞—Б—М –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і–љ—П –±–µ–Ј —З–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є. –Я—А–Є –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –ґ–µ –Љ–Њ–µ–Љ –њ–Њ—Б–µ—Й–µ–љ–Є–Є –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л—Е, –µ–і–≤–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ–Њ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –і–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —З–Є—В–∞—В—М –њ–Њ–ї–љ–Њ–µ –Є–Ј–і–∞–љ–Є–µ «–Ф–Њ–љ –Ъ–Є—Е–Њ—В–∞», –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤-–Њ—В–µ—Ж —Г—И–µ–ї –≤ –і—А—Г–≥—Г—О –Ї–Њ–Љ–љ–∞—В—Г –Є –≤—Л–љ–µ—Б –Њ—В—В—Г–і–∞ –°–µ—А–≤–∞–љ—В–µ—Б–∞ - —В–Њ–ї—Б—В—Л–є —В–Њ–Љ —Б —А–Є—Б—Г–љ–Ї–∞–Љ–Є –У—О—Б—В–∞–≤–∞ –Ф–Њ—А—Н - –Є –љ–µ —В–Њ —З—В–Њ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –µ–µ –Љ–љ–µ, –∞ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї, —Б–µ—А–і–Є—В–Њ –њ–Њ—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї, —З—В–Њ–±—Л —П –≤–Ј—П–ї –µ–µ —Б —Б–Њ–±–Њ–є –і–Њ–Љ–Њ–є –Є –њ—А–Њ—З–Є—В–∞–ї, «–і–∞ –љ–µ –Ї–∞–Ї-–љ–Є–±—Г–і—М, –∞ —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ–Њ –Є –≤–і—Г–Љ—З–Є–≤–Њ».

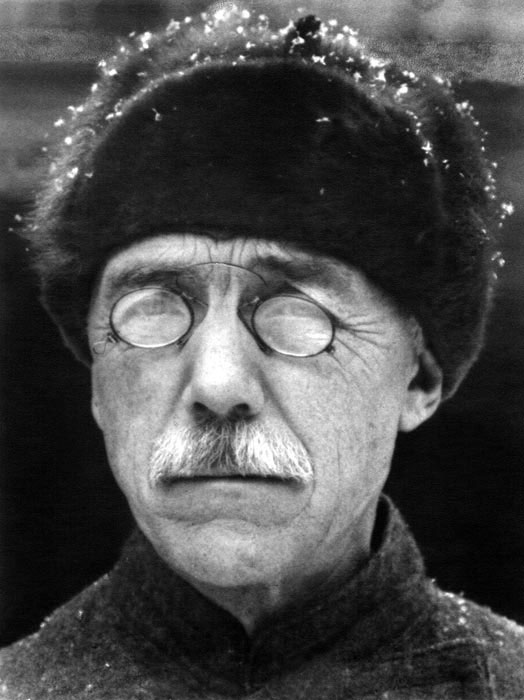

–£ –љ–µ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Є —Г –µ–≥–Њ —Б—Л–љ–∞ –С–Њ—А–Є—Б–∞, –±—Л–ї–Њ –≤ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–µ —З—В–Њ-—В–Њ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–µ, –Є —П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –±—Л –і–∞–ґ–µ: –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ. –Ю–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –≤ –њ–Њ—А—В—Г —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–µ–ї–Ї—Г—О –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В—М, –љ–Њ –њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї—Б—П, –Ї–∞–Ї —П –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї, –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В—М—О —Б—А–µ–і–Є –Љ–Њ—А—П–Ї–Њ–≤, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–Є–Ј—И–µ–≥–Њ —А–∞–љ–≥–∞. –Х–≥–Њ —В–µ—А–њ–µ—В—М –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–Є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ—Л –Є –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж—Л —Б—Г–і–Њ–≤, –љ–Њ –Љ–∞—В—А–Њ—Б—Л, –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А—Л –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –≤—Б–µ «—В—А—Г–ґ–µ–љ–Є–Ї–Є –Љ–Њ—А—П» –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї –љ–µ–Љ—Г —Б –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–Є–Љ –і–Њ–≤–µ—А–Є–µ–Љ. –Х–≥–Њ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В –≤ –Є—Е –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –±—Л–ї –Њ–≥—А–Њ–Љ–µ–љ. –Я—А–Є –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–µ —Б –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –Њ–љ–Є —И–ї–Є –Ї –°—В–µ–њ–∞–љ—Г –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З—Г, –ї–Є–±–Њ –≤ –Ї–Њ–љ—В–Њ—А—Г, –≥–і–µ –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї, –ї–Є–±–Њ - —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ - –Ї –љ–µ–Љ—Г –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г, –Є –Њ–љ —В–µ—А–њ–µ–ї–Є–≤–Њ –≤—Л—Б–ї—Г—И–Є–≤–∞–ї –Є—Е –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –і–Њ–ї–≥–Њ–≥–Њ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є—П –≤—Л–љ–Њ—Б–Є–ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А, –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Ї–ї–Њ–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –Ї –Ј–∞—Й–Є—В–µ –њ–Њ—Б—В—А–∞–і–∞–≤—И–Є—Е. –С–Њ—А–Є—Б –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ –љ–µ–≥–Њ - –љ–µ –љ–∞—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В—М—О, –∞ –њ—Б–Є—Е–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Ї–ї–∞–і–Њ–Љ. –Э–∞—А—Г–ґ–љ–Њ—Б—В—М –ґ–µ —Г –°—В–µ–њ–∞–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –≤–љ—Г—И–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П, —Е–Њ—В—П —А–Њ—Б—В—Г –Њ–љ –±—Л–ї –љ–µ–≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–≥–Њ: –±–Њ—А–Њ–і–∞ –≤ —Б—В–Є–ї–µ —Б–µ–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤, –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –≤–Њ–ї–Њ—Б—Л, —Б—В—А–Њ–≥–Є–µ –≥–ї–∞–Ј–∞, –±–µ–Ј —Г–ї—Л–±–Ї–Є. –Ґ–∞–Ї–Є–Љ —П –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–µ–±–µ - –њ–Њ –њ–Њ—А—В—А–µ—В–∞–Љ - –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤–∞-–©–µ–і—А–Є–љ–∞.

–°–ї—Г–ґ–±–∞, –≤–Є–і–Є–Љ–Њ, –љ–µ —Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А—П–ї–∞ –µ–≥–Њ, —З–∞—Б—В–Њ –Њ–љ –≤–Њ–Ј–≤—А–∞—Й–∞–ї—Б—П —Б —А–∞–±–Њ—В—Л —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–љ—Л–є –Є —Е–Љ—Г—А—Л–є –Є –Љ—А–∞—З–љ–Њ —И–∞–≥–∞–ї –њ–Њ —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В—Г, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –≤—Б–µ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Є: «–Ю–љ –љ–µ –≤ –і—Г—Е–µ», - –Є –љ–µ —Б–Љ–µ–ї–Є –Ј–∞–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М —Б –љ–Є–Љ.

–Ь–∞—В—М –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ –±—Л–ї–∞ –њ–Є–∞–љ–Є—Б—В–Ї–∞. –Ь–∞–ї–µ–љ—М–Ї–∞—П, —Е—Г–і–Њ—Й–∞–≤–∞—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ–∞, –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–∞—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ –і–Њ —Б—В—А–∞—Б—В–Є. –Я–Њ–і—Е–Њ–і—П –Ї —В–Њ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г, –≥–і–µ –ґ–Є–ї–Є –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л, —П —З–∞—Б—В–Њ –µ—Й–µ –Є–Ј–і–∞–ї–Є —Б–ї—Л—И–∞–ї –Њ—З–µ–љ—М –≥—А–Њ–Љ–Ї–Є–µ –Ј–≤—Г–Ї–Є –µ–µ —Н–Ї–Ј–µ—А—Б–Є—Б–Њ–≤, –љ–∞–њ–Њ–ї–љ—П–≤—И–Є–µ —Б–Њ–±–Њ—О –≤–µ—Б—М –і–Њ–Љ.

–Р–Ї–Ї–Њ–Љ–њ–∞–љ–Є—А–Њ–≤–∞–ї –µ–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л–Љ –Є –Ј–∞–Љ—Л—Б–ї–Њ–≤–∞—В—Л–Љ –Љ–µ–ї–Њ–і–Є—П–Љ —А–Њ–≤–љ—Л–є —А–Њ–Ї–Њ—В —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ–≥–Њ –Љ–Њ—А—П, —А–∞—Б—Б—В–Є–ї–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П —З—Г—В—М –љ–µ —Г —Б–∞–Љ—Л—Е –і–≤–µ—А–µ–є. –Ь–µ–ї–Њ–і–Є–Є –±—Л–ї–Є –±—А–∞–≤—Г—А–љ—Л–µ, –љ–Њ –Љ–љ–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї—Б—П –≤ –љ–Є—Е –≥–Њ–ї–Њ—Б —В–Њ—Б–Ї–Є. –Ш–±–Њ —П –њ–Њ –Њ–њ—Л—В—Г –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –Љ–∞—В—М –Љ–Њ–µ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞ –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ —В–∞–Ї —Н–љ–µ—А–≥–Є—З–љ–Њ –Є –ґ–∞–і–љ–Њ –љ–∞–±—А–∞—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–∞ —А–∞–Ј–і—А–µ–±–µ–Ј–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–≤–Њ–µ –њ–Є–∞–љ–Є–љ–Њ: –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —Н—В–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Њ –≤–µ—А–љ—Л–Љ —Б–Є–≥–љ–∞–ї–Њ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ–Њ—Б—Б–Њ—А–Є–ї–∞—Б—М —Б –Љ—Г–ґ–µ–Љ - –Є —В–µ–њ–µ—А—М —В–Њ–њ–Є—В —Б–≤–Њ–µ –≥–Њ—А–µ –≤ —А–∞–њ—Б–Њ–і–Є—П—Е. –°—Б–Њ—А—Л –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є –њ—Г—Б—В—П–Ї–Њ–≤—Л–µ: –≤–і—А—Г–≥ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–є-–љ–Є–±—Г–і—М –Љ–µ–ї–Њ—З–Є, –Є–Ј-–Ј–∞ –≥–∞–Ј–µ—В–љ–Њ–є –Є–ї–Є –ґ—Г—А–љ–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞—В—М–Є –°—В–µ–њ–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, –Ї—А—Г—В–Њ–є –Є –≥–љ–µ–≤–ї–Є–≤—Л–є, —Б–Ї–∞–ґ–µ—В –Ґ–∞—В—М—П–љ–µ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–љ–µ –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ, —А–µ–Ј–Ї–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –њ–Њ—Б–ї–µ —З–µ–≥–Њ –љ–∞—Б—Г–њ–Є—В—Б—П, —Г–є–і–µ—В –≤ –Ї–∞–±–Є–љ–µ—В, —Е–ї–Њ–њ–љ–µ—В –і–≤–µ—А—М—О –Є - —В–∞–Ї–Њ–є —Г–ґ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –Њ–±—Л—З–∞–є- –љ–µ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–µ—В –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –і–љ–µ–є, –∞ –њ–Њ—А–Њ—О –Є –љ–µ–і–µ–ї—М. –Ь–љ–µ, —А–µ–±–µ–љ–Ї—Г, —Н—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Њ—Б—М –≤–Њ–њ–Є—О—Й–µ–є –±–µ—Б—Б–Љ—Л—Б–ї–Є—Ж–µ–є: –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–≥—Г—В –ї—О–±—П—Й–Є–µ, –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ –ї—О–і–Є –љ–∞–љ–Њ—Б–Є—В—М –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г —В–∞–Ї—Г—О –љ–µ–љ—Г–ґ–љ—Г—О –і—Г—И–µ–≤–љ—Г—О –±–Њ–ї—М! –Ґ–Њ–≥–і–∞, –њ–Њ –Љ–Њ–ї–Њ–і–Њ—Б—В–Є –ї–µ—В, —П –µ—Й–µ –љ–µ –і–Њ–≥–∞–і—Л–≤–∞–ї—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–Є–Љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—О—В—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤–Ј—А–Њ—Б–ї—Л–µ, –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –µ—Б–ї–Є –Њ–љ–Є –ї—О–±—П—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥–∞.

–Я–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –Љ–љ–µ –±—Л–ї–Њ –ґ–∞–ї–Ї–Њ –°—В–µ–њ–∞–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞, —Е–Њ—В—П —Н—В–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–і–љ–µ–≤–љ–∞—П –њ—Л—В–Ї–∞ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ–Љ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–∞ –њ–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї—Г. –Ф–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –±—А–Њ—Б–∞–ї–Њ—Б—М –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞, —З—В–Њ —В–µ—А–Ј–∞–µ—В—Б—П –Њ–љ –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ—М—И–µ –ґ–µ–љ—Л, –Є, –Ї—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, —Г –љ–µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–±–µ–ґ–Є—Й–∞ –≤ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–µ.

–Ю—Б–љ–Њ–≤—Л–≤–∞—П—Б—М –љ–∞ –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –љ–∞—И–Є—Е —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Л—Е —А–µ–±—П—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б—Б–Њ—А, —П –≤–Њ–Њ–±—А–∞–ґ–∞–ї, —З—В–Њ –µ–Љ—Г —В–∞–Ї –ґ–µ –ї–µ–≥–Ї–Њ, –Ї–∞–Ї –Є –љ–∞–Љ, –Љ–∞–ї—Л—И–∞–Љ, –≤ –Њ–і–љ—Г –Љ–Є–љ—Г—В—Г –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–∞—В—М —Б–≤–Њ–Є —А–∞—Б–њ—А–Є. –Э–Њ –≤ —В–Њ–Љ-—В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–Є–Ї–∞–Ї –љ–µ —Г–Љ–µ–ї —Б–ї–Њ–Љ–Є—В—М —Б–≤–Њ–є —Г–њ—А—П–Љ—Л–є —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ –љ–∞—А—П–і—Г —Б –і–Њ–±—А–Њ—В–Њ–є –Є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ—Б—В—М—О —Г–ґ–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М, –Ї–∞–Ї –љ–Є —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ, —З–µ—А—В—Л –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞.

–Т –і–µ—В—Б—В–≤–µ —Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і—Г—И–Є —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –љ–µ–њ–Њ—Б—В–Є–ґ–Є–Љ–Њ–є –Ј–∞–≥–∞–і–Ї–Њ–є, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Љ–µ–љ—П —В–∞–Ї –Є–Ј—Г–Љ–ї—П–ї–Њ, —З—В–Њ –°—В–µ–њ–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ–≥–Њ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ –ґ–µ–ї–∞—П –њ–Њ–Љ–Є—А–Є—В—М—Б—П —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–є –ї–∞—Б–Ї–Њ–≤–Њ–µ —Б–ї–Њ–≤–Њ, –≤—Б–µ –ґ–µ —Г–њ—А—П–Љ–Њ –Љ–Њ–ї—З–Є—В –Ј–∞ –Њ–±–µ–і–Њ–Љ –Є —Г–ґ–Є–љ–Њ–Љ, —Г–≥–љ–µ—В–∞—П –µ–µ - –Є –≤–µ—Б—М –і–Њ–Љ - —Б–≤–Њ–Є–Љ –љ–∞—А–Њ—З–Є—В—Л–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–і–љ–µ–≤–љ—Л–Љ –Љ–Њ–ї—З–∞–љ–Є–µ–Љ.

–Ч–∞—В–Њ –≤–µ—Б—М –і–Њ–Љ, –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —Г–ї—Л–±–∞–ї—Б—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Г–Ј—Л–Ї–∞ –≤ –љ–µ–Љ –Ј–∞—В–Є—Е–∞–ї–∞, –Є –Ї –≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–љ–Њ–Љ—Г –≥–Њ–≤–Њ—А—Г –≤–Њ–ї–љ —Г–ґ–µ –љ–µ –њ—А–Є–Љ–µ—И–Є–≤–∞–ї–Є—Б—М —А–∞–њ—Б–Њ–і–Є–Є –Ы–Є—Б—В–∞. –≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ: –Љ–Є—А –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ. –≠—В–Њ –Ј–љ–∞—З–Є–ї–Њ: –≤ –і–Њ–Љ–µ –Њ–њ—П—В—М –і–Њ–±—А–Њ—В–∞, –і–µ–ї–Є–Ї–∞—В–љ–Њ—Б—В—М, –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–є —Г—О—В. –Т —В–∞–Ї–Є–µ –і–љ–Є - —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є—П –Љ—Г–Ј—Л–Ї–Є - —П –љ–∞–≤–µ—А–љ—П–Ї–∞ –Ј–љ–∞–ї, –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П –Ї —Н—В–Њ–Љ—Г –Љ–Є–ї–Њ–Љ—Г –і–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –°—В–µ–њ–∞–љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г—В–Њ —Г—З—В–Є–≤—Л–є, —Г—Б—В—Г–њ—З–Є–≤—Л–є, –±–ї–∞–≥–Њ–і—Г—И–љ–Њ —Б–Є–і–Є—В –Ј–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ —Б–∞–Љ–Њ–≤–∞—А–Њ–Љ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б–≤–Њ–µ–є –њ–Њ–≤–µ—Б–µ–ї–µ–ї–Њ–є –ґ–µ–љ–Њ–є (—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ–љ –≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї—Б—П –Є–Ј –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ –і–∞–ї—М–љ–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–Є—П), –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≥–ї–∞–Ј–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ —З—Г—В—М-—З—Г—В—М –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В—Л–µ.

...–Т–µ—Б–љ–Њ—О 1897 –≥–Њ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ–љ–µ –Є –С–Њ—А–Є—Б—Г –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Њ—Б—М –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В, –С–Њ—А–Є—Б –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Є —Б–≤–Њ–Є–Љ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А—Й–Є—Ж–Ї–Є–Љ —И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї —Б–Њ–±–Є—А–∞—В—М—Б—П –≤ –Ъ–Є–µ–≤.

- –Т –Ъ–Є–µ–≤?

- –Ф–∞. –Я–µ—И–Ї–Њ–Љ. –Т–Њ—В –њ–Њ —В–∞–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–∞—А—И—А—Г—В—Г. - –Ш –Њ–љ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї –Љ–љ–µ –Ї–∞—А—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –і–Њ—Б—В–∞–ї —Г –°—В–µ–њ–∞–љ–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞.

–£ –Љ–µ–љ—П –±—Л–ї–Њ —В—А–Є —А—Г–±–ї—П, —Г –љ–µ–≥–Њ —А—Г–±–ї–µ–є —Б–µ–Љ—М –Є–ї–Є –≤–Њ—Б–µ–Љ—М, –Љ—Л –і–Њ—Б—В–∞–ї–Є –і–≤–µ –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є –і–ї—П –≤–Њ–і—Л (–±—Л–ї–∞ —Д–ї—П–≥–∞, –љ–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ—В–µ–Ї–∞–ї–∞), –Ї—Г–њ–Є–ї–Є –≤ –њ–µ–Ї–∞—А–љ–µ –С–Њ–љ–Є—Д–∞—Ж—Ж–Є –і–≤–∞ –±–Њ–ї—М—И–Є—Е –Ї–∞–ї–∞—З–∞, –Љ–Њ—П –Љ–∞–Љ–∞ –і–∞–ї–∞ –љ–∞–Љ –љ–∞–≤–Њ–ї–Њ—З–Ї—Г, —Б —Б—Г—Е–∞—А—П–Љ–Є –Є –≤–∞—А–µ–љ—Л–Љ–Є —П–є—Ж–∞–Љ–Є, –Љ–∞—В—М –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ —Б–љ–∞–±–і–Є–ї–∞ –љ–∞—Б –њ–Є—А–Њ–ґ–Ї–∞–Љ–Є –Є –±—А—Л–љ–Ј–Њ–є, –Є –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М, –љ–∞ —А–∞—Б—Б–≤–µ—В–µ, –Љ—Л –і–≤–Є–љ—Г–ї–Є—Б—М –≤ –њ—Г—В—М.

–Я—А–µ–і–≤–∞—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї–∞ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ –±—Г–Љ–∞–≥–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–ї–Є—Б—М –љ–∞—И–Є –≤–Ј–∞–Є–Љ–љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–µ–≥–Њ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П. –Ь—Л –і–Њ–ї–ґ–љ—Л –±—Л–ї–Є –љ–µ —А–∞—Б—Е–Њ–і–Є—В—М—Б—П –≤ –і–Њ—А–Њ–≥–µ –љ–Є –њ—А–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е, –і–µ–ї–Є—В—М –≤—Б—О –µ–і—Г –њ–Њ–њ–Њ–ї–∞–Љ –Є —В. –і., –Є —В. –і., –Є —В. –і.

–Ш –±—Л–ї –µ—Й–µ –Њ–і–Є–љ –њ—Г–љ–Ї—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –і–ї—П –Љ–µ–љ—П —А–Њ–Ї–Њ–≤—Л–Љ: –≤–Њ –≤—Б–µ—Е –Ј–∞—В—А—Г–і–љ–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —Б–ї—Г—З–∞—П—Е —П –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –±–µ—Б–њ—А–µ–Ї–Њ—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –њ–Њ–і—З–Є–љ—П—В—М—Б—П –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Г, –Ї–∞–Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г. –Х—Б–ї–Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –њ—Г—В–Є –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–µ–µ –њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –±—Г–і–µ—В –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Њ –і–≤–∞–ґ–і—Л, –љ–∞—И–∞ –і—А—Г–ґ–±–∞ –Ї–Њ–љ—З–µ–љ–∞ –љ–∞ –≤–µ–Ї–Є –≤–µ–Ї–Њ–≤.

–ѓ –Њ—Е–Њ—В–љ–Њ –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–ї —Н—В—Г –±—Г–Љ–∞–≥—Г, –љ–µ –њ—А–µ–і–≤–Є–і—П, –Ї–∞–Ї–Є–Љ–Є –Њ–љ–∞ —З—А–µ–≤–∞—В–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є—П–Љ–Є.

–Ш –≤–Њ—В –њ–Њ–і —Г—В—А–µ–љ–љ–Є–Љ–Є –Ј–≤–µ–Ј–і–∞–Љ–Є –Љ—Л –±–Њ–і—А–Њ —И–∞–≥–∞–µ–Љ –њ–Њ –њ—Л–ї—М–љ—Л–Љ –њ—А–µ–і–Љ–µ—Б—В—М—П–Љ –Ю–і–µ—Б—Б—Л –Є –Ї –≤–Њ—Б—Е–Њ–і—Г —Б–Њ–ї–љ—Ж–∞ –≤—Л—Е–Њ–і–Є–Љ –љ–∞ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤—Б–Ї–Є–є —И–ї—П—Е. –°–Њ–ї–љ—Ж–µ –њ–µ—З–µ—В –љ–µ—Й–∞–і–љ–Њ. –Э–∞ —Б–њ–Є–љ–µ —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б –њ–Њ –Љ–µ—И–Ї—Г, –љ–∞ –њ–Њ—П—Б–µ - –њ–Њ –±—Г—В—Л–ї–Ї–µ —Б –≤–Њ–і–Њ—О, –≤ —А—Г–Ї–µ –і–ї–Є–љ–љ–∞—П —Б—Г–Ї–Њ–≤–∞—В–∞—П –њ–∞–ї–Ї–∞. –Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –ґ–µ –њ—А–Є–≤–∞–ї–µ, –≤—А–µ–Љ—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –С–Њ—А–Є—Б–∞, —П —Б—К–µ–ї –Ј–∞ –Ј–∞–≤—В—А–∞–Ї–Њ–Љ –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –њ–Њ—А—Ж–Є—О –±—А—Л–љ–Ј—Л - —Б—В—А–∞—И–љ–Њ —Б–Њ–ї–µ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–≤–µ—З—М–µ–≥–Њ —Б—Л—А–∞. –Ь–љ–µ –Љ—Г—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–Є—В—М, –љ–Њ —П –±–Њ—О—Б—М –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є—В—М —Г –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ —А–∞–Ј—А–µ—И–µ–љ–Є—П —Е–ї–µ–±–љ—Г—В—М –Є–Ј –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є, –Є–±–Њ –Є –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Г –љ–µ–≥–Њ –µ—Б—В—М —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ. –С—Г—В—Л–ї–Ї–∞ –њ—А–Є–ї–∞–ґ–µ–љ–∞ –њ–ї–Њ—Е–Њ, –Њ–љ–∞ –±—М–µ—В –Љ–µ–љ—П –њ–Њ –±–µ–і—А—Г –Є –Љ–µ—И–∞–µ—В –Є–і—В–Є, –љ–Њ —П –љ–µ —Б–Љ–µ—О –Њ—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—М—Б—П, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–Є–≤—П–Ј–∞—В—М –µ–µ –Ї–∞–Ї-–љ–Є–±—Г–і—М –Є–љ–∞—З–µ.

–Т–і–Њ–ї—М –≤—Б–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –і–Њ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞, - –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л–µ —Б—В–Њ–ї–±—Л —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–∞, —Г–ґ–µ —Б —Г—В—А–∞ —А–∞—Б–Ї–∞–ї–µ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ–Љ. –Ч–µ–Љ–ї—П –Њ—В –ґ–∞—А—Л –≤—Б—П –≤ —В—А–µ—Й–Є–љ–∞—Е. –Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –ґ–Є–≤—Л–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ–њ–∞–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –љ–∞–Љ –њ–Њ –њ—Г—В–Є, - –љ–∞–≤–Њ–Ј–љ—Л–µ –ґ—Г–Ї–Є, —Б –љ–µ–Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–Љ —Г—Б–µ—А–і–Є–µ–Љ –Ї–∞—В—П—Й–Є–µ —Г –љ–∞—Б –њ–Њ–і –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є —Б–≤–Њ–Є –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–ї–µ–њ–љ—Л–µ —И–∞—А–Є–Ї–Є –≥–µ–Њ–Љ–µ—В—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ–є —Д–Њ—А–Љ—Л.

–Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —И–∞–≥–∞–µ—В —З–µ—В–Ї–Њ, –њ–Њ-–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г, –Є —П, —З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Є—В –Љ–љ–µ, –µ—Б–ї–Є —П –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ—Г —Е–Њ—В—М –Љ–∞–ї–µ–є—И—Г—О –і—А—П–±–ї–Њ—Б—В—М –і—Г—И–Є, —Б—В–∞—А–∞—О—Б—М —Ж–µ –Њ—В—Б—В–∞–≤–∞—В—М –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –љ–Є –љ–∞ —И–∞–≥. –Т —Б–∞–Љ—Л–є –Ј–љ–Њ–є - –Њ–њ—П—В—М-—В–∞–Ї–Є –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ - –Љ—Л –Њ—В—Л—Б–Ї–∞–ї–Є –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –і–Њ—А–Њ–≥–Є –≥–ї—Г–±–Њ–Ї—Г—О –±–∞–ї–Ї—Г, –≥–і–µ –Є –њ—А–Є–ї–µ–≥–ї–Є –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М.

–Э–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Є —З–∞—Б–∞, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–±—Г–ґ–µ–љ—Л –≥—А–Њ–Љ–Њ–Љ.

–У—А–Њ–Љ –≥—А–µ–Љ–µ–ї –≤ —В—Л—Б—П—З—Г —А–∞–Ј –≥—А–Њ–Љ—З–µ –Њ–±—Л—З–љ–Њ–≥–Њ, –Љ–Њ–ї–љ–Є–Є —Б–≤–µ—А–Ї–∞–ї–Є –Њ–і–љ–∞ –Ј–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –±–µ—Б–њ—А–µ—А—Л–≤–љ–Њ, –∞ –ї–Є–≤–µ–љ—М –њ—А–µ–≤—А–∞—В–Є–ї –≤—Б—О –і–Њ—А–Њ–≥—Г –≤ —Б–њ–ї–Њ—И–љ—Г—О —А–µ–Ї—Г. –£–Ї—А—Л—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≥–і–µ. –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б–Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Њ–≤–∞–ї:

- –†–∞–Ј—Г–є—Б—П –Є —Б—В—Г–њ–∞–є –±–Њ—Б–Є–Ї–Њ–Љ!

–ѓ —Б–љ—П–ї –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є –Є, —Б–ї–µ–і—Г—П –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞, –љ–∞—Ж–µ–њ–Є–ї –Є—Е –љ–∞ –њ–∞–ї–Ї—Г –Є –њ–Њ—И–µ–ї –њ–Њ –ґ–Є–і–Ї–Њ–Љ—Г —З–µ—А–љ–Њ–Ј–µ–Љ—Г –±–Њ—Б—Л–Љ–Є –љ–Њ–≥–∞–Љ–Є —З—Г—В—М –љ–µ –њ–Њ –Ї–Њ–ї–µ–љ–Њ –≤ –≥—А—П–Ј–Є. –Э–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Є —З–∞—Б–∞, –Ї–∞–Ї —В—Г—З–Є —Г–±–µ–ґ–∞–ї–Є –Ї –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В—Г –Є –ґ–∞—А–Ї–Њ–µ —Б–Њ–ї–љ—Ж–µ —В–∞–Ї –њ–Њ–Ї–Њ—А–Њ–±–Є–ї–Њ –Љ–Њ–Ї—А—Г—О –Њ–±—Г–≤—М, —З—В–Њ –µ–µ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –љ–∞–і–µ—В—М. –Ю–љ–∞, –Ї–∞–Ї –≤—Л—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П –љ–∞ —О–≥–µ, «—Б–Ї–Њ—Ж—О—А–±–Є–ї–∞—Б—М» (—Б—К–µ–ґ–Є–ї–∞—Б—М).

–†–∞–љ–Њ —Г—В—А–Њ–Љ –≤ –Є—Б–њ–∞—З–Ї–∞–љ–љ–Њ–є, –Љ—П—В–Њ–є –Њ–і–µ–ґ–і–µ, –≥–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є, –±–Њ—Б–Њ–є, –Є–Ј–Љ–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є, —Б —Г—А–Њ–і–ї–Є–≤—Л–Љ–Є, –≥—А—П–Ј–љ—Л–Љ–Є –±–Њ—В–Є–љ–Ї–∞–Љ–Є, –±–Њ–ї—В–∞–≤—И–Є–Љ–Є—Б—П —Г –Љ–µ–љ—П –Ј–∞ —Б–њ–Є–љ–Њ—О, —П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є–ї—Б—П –Ї –С—Г–≥—Г –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї –ї–∞–≤—З–Њ–љ–Ї—Г, –≥–і–µ —Б–≤–µ—В–Є–ї—Б—П –Њ–≥–Њ–љ—М. –ѓ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–є –Ї—Г–њ–Є—В—М —Е–ї–µ–±–∞, –љ–Њ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –љ–µ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Є –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —Е–ї–µ–±–∞ –Ї—Г–њ–Є–ї, –Ї –Љ–Њ–µ–Љ—Г –Њ–≥–Њ—А—З–µ–љ–Є—О, –Љ—Л–ї–∞, —З—В–Њ–±—Л –≤—Л—Б—В–Є—А–∞—В—М –≤ —А–µ–Ї–µ –љ–∞—И–Є –±—А—О–Ї–Є, —Б–њ–ї–Њ—И—М –Њ–±–ї–µ–њ–ї–µ–љ–љ—Л–µ —З–µ—А–љ–Њ—О –≥—А—П–Ј—М—О. –Я–Њ–Ї—Г–њ–Ї–∞ —Е–ї–µ–±–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞, –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ –њ–Њ–Ј–ґ–µ.

–Ю–±—Г–Ј–і—Л–≤–∞—П –Љ–Њ–Є –њ–Њ—А—Л–≤—Л, –С–Њ—А–Є—Б, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Б–∞–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, —Г—З–Є–ї –Љ–µ–љ—П «–Ј–∞–Ї–∞–ї—П—В—М —Б–≤–Њ—О –≤–Њ–ї—О». –Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П «–Ј–∞–Ї–∞–ї–Ї–∞ –≤–Њ–ї–Є» —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —Г–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ.

–Ь—Л –і–Њ–ї–≥–Њ —Б—В–Є—А–∞–ї–Є –љ–∞—И–Є –≥—А—П–Ј–љ—Л–µ –±—А—О–Ї–Є, —Б—В–Њ—П –њ–Њ –њ–Њ—П—Б –≤ –≤–Њ–і–µ, –Є, —А–∞–Ј–ї–Њ–ґ–Є–≤ –Є—Е –љ–∞ –±–µ—А–µ–≥—Г, –і–Њ–ї–≥–Њ –ґ–і–∞–ї–Є, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ–Є —Е–Њ—В—М –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Б–Њ—Е–љ—Г—В, –љ–Њ –љ–∞–і —А–µ–Ї–Њ–є –±—Л–ї —В—Г–Љ–∞–љ, –Є –Љ—Л –љ–∞–і–µ–ї–Є –Є—Е –Љ–Њ–Ї—А—Л–Љ–Є.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–Њ—И–ї–Є –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤ –Є –Ј–∞—И–∞–≥–∞–ї–Є –њ–Њ –µ–≥–Њ –Є–і–Є–ї–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ —Г–ї–Є—Ж–∞–Љ, —Г –љ–∞—Б (–Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —Г –Љ–µ–љ—П) –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–є –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –≤–Є–і; —З—В–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–ґ–Є–µ –љ–µ–њ—А–Є—П–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ–Є–ї–Є—Б—М, –Њ—З–µ–≤–Є–і–љ–Њ –њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—П –љ–∞—Б –Ј–∞ –ґ—Г–ї–Є–Ї–Њ–≤.

–Э–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М –±—Л —Б –љ–∞–Љ–Є, –µ—Б–ї–Є –±—Л –љ–∞—Б –љ–µ –≤—Л—А—Г—З–Є–ї–Њ —З—Г–і–Њ. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л, —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –њ–Њ–і–∞–ї—М—И–µ –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞, –њ–Њ–і–Њ—И–ї–Є –Ї –±–Њ–ї—М—И–Њ–Љ—Г —Б—В–∞—А–Є–љ–љ–Њ–Љ—Г –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й—Г, —Г –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –≤–Њ—А–Њ—В –љ–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–љ–Ї–µ —Б–Є–і–µ–ї–∞ —А—П–±–∞—П –Ь–∞–ї–∞–љ–Ї–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞-—В–Њ –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–∞—П –≤ –љ–∞—И–µ–Љ –і–≤–Њ—А–µ, –љ–∞ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–µ –Љ–∞–є–Њ—А–∞ –°—В–∞—Ж–µ–љ–Ї–Њ, —Г –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Њ–љ–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—В—А—П–њ—Г—Е–Њ–є. –Ю–Ї–Њ–ї–Њ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞–Ј–∞–і –Љ–∞–є–Њ—А–∞ –њ–µ—А–µ–≤–µ–ї–Є –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤, –Є –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–∞ –≤–Ј—П–ї–∞ —Б —Б–Њ–±–Њ—О —А—П–±—Г—О –Ь–∞–ї–∞–љ–Ї—Г. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –Ь–∞–ї–∞–љ–Ї–∞ —Б–Є–і–µ–ї–∞ –љ–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–љ–Ї–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б—В–Њ—А–Њ–ґ–µ–Љ –Є, —Г–≤–Є–і–µ–≤ –љ–∞—Б, –Є–Ј—Г–Љ–ї–µ–љ–љ–Њ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї–∞:

- –Ю–є, —Н—В–Њ –ґ–µ —Б –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–≤–Њ—А–∞ –њ–∞–љ–Є—З–Є!

–°—В–Њ—А–Њ–ґ –≤–Њ–Ј—А–∞–Ј–Є–ї –µ–є —Б —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Є—А–Њ–љ–Є–µ–є:

- –Ю—В–Њ —В–∞–Ї–Є –њ–∞–љ–Є—З–Є?

–Э–Њ –Њ–љ–∞ –Ј–∞–∞—Е–∞–ї–∞, –Ј–∞—Б—Г–µ—В–Є–ї–∞—Б—М –Є –±—А–Њ—Б–Є–ї–∞—Б—М –Ї –љ–∞–Љ —Б —В–∞–Ї–Њ–є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Љ—Л –±—Л–ї–Є –µ–µ –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–Є–µ —А–Њ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є. –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –њ–Њ–њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї –±—Л–ї–Њ —Г–Ї–ї–Њ–љ–Є—В—М—Б—П –Њ—В –µ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≥–Њ—А—П—З–Є—Е –њ—А–Є–≤–µ—В—Б—В–≤–Є–є, –љ–Њ –љ–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Є –Љ–Є–љ—Г—В—Л, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Г–ґ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–ї–Є –њ–µ—А–µ–і –Љ–∞–є–Њ—А—И–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –ґ–Є–ї–∞ –≤ –і–≤—Г—Е —И–∞–≥–∞—Е, –≤–Њ–Ј–ї–µ —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–∞.

–Ь–∞–є–Њ—А—И—Г –Ј–≤–∞–ї–Є –Ю–ї—М–≥–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞, –Є —П –≤—Б–µ–≥–і–∞ –±—Г–і—Г –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М —Б –≤–µ–ї–Є—З–∞–є—И–µ–є –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М—О –µ–µ –ґ–Є—А–љ—Л–є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Є–є –±–Њ—А—Й, –Ї–Њ—Д–µ —Б–Њ —Б–ї–Є–≤–Ї–∞–Љ–Є –Є —В—Г –Љ—П–≥–Ї—Г—О, —И–Є—А–Њ–Ї—Г—О –њ–Њ—Б—В–µ–ї—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Њ–љ–∞ –≤–µ–ї–µ–ї–∞ –њ–Њ—Б—В–ї–∞—В—М –љ–∞–Љ –≤ –њ—А–Њ—Е–ї–∞–і–љ–Њ–є –±–µ—Б–µ–і–Ї–µ. –Ґ–∞–Љ –Љ—Л –Њ–±–∞ –њ—А–Њ—Б–њ–∞–ї–Є —В—А–Є–љ–∞–і—Ж–∞—В—М —З–∞—Б–Њ–≤, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б—В–∞–ї–Є, –њ–Њ—Г–ґ–Є–љ–∞–ї–Є, –њ–Њ–±—А–Њ–і–Є–ї–Є –њ–Њ –≥–Њ—А–Њ–і—Г –Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –Ј–∞–≤–∞–ї–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –≤—Б—О –љ–Њ—З—М.

–С—Л–≤–∞—О—В –ґ–µ –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ —В–∞–Ї–Є–µ –і–Њ–±—А—Л–µ –ї—О–і–Є! –Я–Њ–Ї—Г–і–∞ –Љ—Л —Б–њ–∞–ї–Є, —А—П–±–∞—П –Ь–∞–ї–∞–љ–Ї–∞ –≤—Л—З–Є—Б—В–Є–ї–∞, –≤—Л–≥–ї–∞–і–Є–ї–∞ –љ–∞—И—Г –Њ–і–µ–ґ–і—Г, –∞ –Ю–ї—М–≥–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї–∞ –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ–µ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Є—Б—М–Љ–∞, —З—В–Њ–±—Л –Њ–љ–Є –љ–µ –±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–Є–ї–Є—Б—М –Њ —Б–≤–Њ–Є—Е —Б—Л–љ–Њ–≤—М—П—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –Њ–љ–∞ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г-—В–Њ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞ «—И—Г–±—А–∞–≤—Ж–∞–Љ–Є»: «–≤–∞—И–Є —И—Г–±—А–∞–≤—Ж—Л».

–Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –±–µ–Ј–і–µ—В–љ–∞—П –Є —В–Њ–Љ–Є–ї–∞—Б—М –Њ—В —Б–Ї—Г–Ї–Є. –Т–µ—Б—М –і–µ–љ—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є —Е–ї–Њ–њ–Њ—В–∞–ї–∞ –Њ —В–Њ–Љ, —З–µ–Љ –±—Л –µ—Й–µ —Г–≥–Њ—Б—В–Є—В—М –љ–∞—Б, —З–µ–Љ –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞—В—М, —З–µ–Љ –Њ–і–∞—А–Є—В—М. –Я—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–ї–∞ –љ–∞–Љ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —И–µ–ї–Ї–Њ–≤—Л–µ –њ–Њ–і–њ–Њ—П—Б–Ї–Є —Б –Ї–Є—Б—В—П–Љ–Є, –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –њ–µ—А–ї–∞–Љ—Г—В—А–Њ–≤—Л–є –љ–Њ–ґ–Є–Ї –Є –і–∞–ґ–µ —Б–∞–њ–Њ–≥–Є —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Љ–∞–є–Њ—А–∞« –ѓ —Е–Њ—В–µ–ї –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є–љ—П—В—М –µ–µ –і–∞—А—Л, –љ–Њ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤, «–Ј–∞–Ї–∞–ї—П—П –≤–Њ–ї—О», –љ–∞–Њ—В—А–µ–Ј –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Њ—В –љ–Є—Е; –њ–Њ –µ–≥–Њ –њ—А–Є–Љ–µ—А—Г –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Є —П. –Ш —А—П–±–∞—П –Ь–∞–ї–∞–љ–Ї–∞ –Є –Ю–ї—М–≥–∞ –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–љ–∞ —Г–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞–ї–Є –љ–∞—Б –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П —Г –љ–Є—Е, –љ–Њ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –љ–∞ –≤—Б–µ –њ—А–Њ—Б—М–±—Л:

- –Э–∞–Љ –љ—Г–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б–Ї–Њ—А–µ–µ –≤ –•–µ—А—Б–Њ–љ, –Љ—Л –Є —В–∞–Ї –љ–∞—А—Г—И–Є–ї–Є —Б–≤–Њ–µ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ.

IV

–Ш –≤–Њ—В –Љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞ –њ—Л–ї—М–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ, –≤ —Б—В–µ–њ–Є, —И–∞–≥–∞–µ–Љ –Љ–Є–Љ–Њ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ—Л—Е —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ—Л—Е —Б—В–Њ–ї–±–Њ–≤. –Ю–±—Г–≤—М —Б–љ–Њ–≤–∞ —Г –љ–∞—Б –љ–∞ –љ–Њ–≥–∞—Е, –Њ–љ–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А–љ–Њ–є, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ, —З—Г—В—М –Љ—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –Ї –≥–Њ—Б—В–µ–њ—А–Є–Є–Љ–љ–Њ–є –Љ–∞–є–Њ—А—И–µ, –і–Њ–±—Л–ї —Г –Ь–∞–ї–∞–љ–Ї–Є —Б—Г—Е–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ—Е—Г, –љ–∞–±–Є–ї –Є–Љ –і–Њ–≤–µ—А—Е—Г –љ–∞—И–Є –±–Њ—В–Є–љ–Ї–Є –Є –Ј–∞–ї–Є–ї –µ–≥–Њ —Е–Њ–ї–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є. –У–Њ—А–Њ—Е —А–∞–Ј–±—Г—Е, –Є –Ї–Њ–ґ–∞ —А–∞—Б–њ—А—П–Љ–Є–ї–∞—Б—М. –С–Њ—В–Є–љ–Ї–Є —Б—В–∞–ї–Є –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ–Њ –љ–Њ–≥–µ.

–Ь–µ—И–Ї–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ –љ–∞–њ–Њ–ї–љ–µ–љ—Л —Б–љ–µ–і—М—О: –≤ –љ–Є—Е –Є —А–∞—Б—Б—Л–њ—З–∞—В—Л–µ –Ї–Њ—А–ґ–Є–Ї–Є —Б –Љ–∞–Ї–Њ–Љ, –Є —Б—Г—Е–∞—П —В–∞—А–∞–љ—М, –Є –≤–∞—А–µ–љ—Л–µ —П–є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –љ–∞–і–µ–ї–Є–ї–∞ –љ–∞—Б —А—П–±–∞—П –Ь–∞–ї–∞–љ–Ї–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Љ—Л —Б –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Є—Е–≤–∞—В–Є–ї–Є –њ–Њ –њ—А–Є–≤—Л—З–Ї–µ —Б —Б–Њ–±–Њ—О –Є–Ј –Ї–ї–∞–і–±–Є—Й–µ–љ—Б–Ї–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –і–µ—Б—П—В–Ї–∞ –Њ–≥–∞—А–Ї–Њ–≤.

–Ь—Л –њ—А–Њ—И–ї–Є —Г–ґ–µ –≤–µ—А—Б—В —В—А–Є–і—Ж–∞—В—М –Є–ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ. –Я–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –њ—А–Є–≤–∞–ї –±—Л–ї —Г –љ–∞—Б –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ–і–∞–≤–љ–Њ - –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —З–∞—Б—Г –љ–∞–Ј–∞–і. –Э–Њ –ґ–∞—А–Є—Й–∞ —Б—В–Њ—П–ї–∞ —Б—В—А–∞—И–љ–∞—П, –Є –Љ–љ–µ —Б–Љ–µ—А—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–Њ—Б—М –њ—А–Є—Б–µ—Б—В—М –Њ—В–і–Њ—Е–љ—Г—В—М. –Ч–љ–Њ–є –±—Л–ї —В–∞–Ї–Њ–є, —З—В–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ–∞–Љ–Є —В–Њ –Є –і–µ–ї–Њ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–ї–Є –Љ–Є—А–∞–ґ–Є - –Њ –љ–Є—Е —П –і–Њ —В–Њ–є –њ–Њ—А—Л —З–Є—В–∞–ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ «–У–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є» –ѓ–љ—З–Є–љ–∞: —В–µ–љ–Є—Б—В—Л–µ, –Ї—Г–і—А—П–≤—Л–µ –і–µ—А–µ–≤—М—П, —Б–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞–і –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –Ї—А–∞—Б–Є–≤—Л–Љ, —И–Є—А–Њ–Ї–Є–Љ, –њ—А–Њ–Ј—А–∞—З–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–±–Њ, –њ—А—Г–і–Њ–Љ, - –Є –Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ —З–µ—А–µ–Ј —З–∞—Б, —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –Љ—Л –±—Г–і–µ–Љ –≤ —Н—В–Є—Е —А–∞–є—Б–Ї–Є—Е –Љ–µ—Б—В–∞—Е –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ. –Э–Њ –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Љ–Є–љ—Г—В–∞, –≤–Є–і–µ–љ–Є–µ –Є—Б—З–µ–Ј–∞–ї–Њ –Є —В–∞—П–ї–Њ. –Я–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –Њ—В–і—Л—Е –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞–Љ –µ—Й–µ –Њ—З–µ–љ—М –љ–µ —Б–Ї–Њ—А–Њ. –£–≤–Є–і—П, —З—В–Њ —П –≤–Њ–њ—А–µ–Ї–Є —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О —Г–ї–µ–≥—Б—П –≤ –њ—А–Є–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–є –Ї–∞–љ–∞–≤–µ, –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Г–±–Є–є—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ –Є –≤–µ–ґ–ї–Є–≤—Л–Љ –≥–Њ–ї–Њ—Б–Њ–Љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –Љ–љ–µ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є–µ. –Т –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, –µ–Љ—Г –њ—А–Є–і–µ—В—Б—П –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ї–Њ –Љ–љ–µ —В–Њ—В –њ–∞—А–∞–≥—А–∞—Д –њ–Њ–і–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–љ–Њ—О –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞, —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–љ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –љ–∞—И–∞ –і—А—Г–ґ–±–∞ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є—В—М—Б—П.

–Ъ–∞–Ї –њ—А–Њ–Ї–ї–Є–љ–∞–ї —П –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б–≤–Њ–µ –Љ–∞–ї–Њ–і—Г—И–Є–µ! –Ґ–Њ –±—Л–ї–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Љ–∞–ї–Њ–і—Г—И–Є–µ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ —Б—В–Њ–Є–ї–Њ –ї–Є—И—М –≤–Ј—П—В—М· —Б–µ–±—П –≤ —А—Г–Ї–Є, –Є —П –Љ–Њ–≥ –±—Л –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ—В—М —Н—В—Г –љ–µ–Љ–Њ—Й—М. –Э–Њ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П –љ–∞—И–ї–Њ –љ–µ–ї–µ–њ–Њ–µ —Г–њ—А—П–Љ—Б—В–≤–Њ, –Є —П —Б –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–љ—Л–Љ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –ї–µ–ґ–∞—В—М –≤ —В–Њ–є –ґ–µ –њ–Њ–Ј–µ –Є, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л –Њ–Ї–Њ–љ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В—В–Њ–ї–Ї–љ—Г—В—М –Њ—В —Б–µ–±—П –Љ–Њ–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–≥–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞, –љ–µ—В–Њ—А–Њ–њ–ї–Є–≤–Њ —А–∞–Ј–≤—П–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ–є –Љ–µ—И–Њ–Ї –Є —Б—В–∞–ї —Б –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –∞–њ–њ–µ—В–Є—В–Њ–Љ –ґ–µ–≤–∞—В—М —Б—Г—Е–∞—А–Є, –Ј–∞–њ–Є–≤–∞—П –Є—Е –Љ—Г—В–љ–Њ–є –≤–Њ–і–Њ–є –Є–Ј –±—Г—В—Л–ї–Ї–Є. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤—В–Њ—А—Л–Љ –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –і–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ —Б –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–ї—П –µ–і—Л –Є –њ–Є—В—М—П —В–Њ–ґ–µ –±—Л–ї–Њ - –њ–Њ —А–∞—Б–њ–Є—Б–∞–љ–Є—О - –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –≤—А–µ–Љ—П.

–Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б—В–Њ—П–ї –љ–∞–і–Њ –Љ–љ–Њ—О, –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–Њ–≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –Ї–∞–±–ї—Г–Ї–∞—Е –њ–Њ-–≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –Є, –љ–µ —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ –љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ј–∞—И–∞–≥–∞–ї –њ–Њ –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –ѓ —Б —В–Њ—Б–Ї–Њ—О —Б–Љ–Њ—В—А–µ–ї –µ–Љ—Г –≤—Б–ї–µ–і. –ѓ —Б–Њ–Ј–љ–∞–≤–∞–ї, —З—В–Њ –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В –њ–µ—А–µ–і –љ–Є–Љ, —З—В–Њ –Љ–љ–µ –љ—Г–ґ–љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ—З–Є—В—М –Є –і–Њ–≥–љ–∞—В—М –µ–≥–Њ –Є –њ–Њ–Ї–∞—П—В—М—Б—П –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –і–Є–Ї–Њ–Љ –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Ї–µ. –Ф–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Г –Љ–µ–љ—П —Е–≤–∞—В–Є–ї–Њ –±—Л —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Є–ї, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї, —Е–Њ—В—П –Љ–µ–љ—П –Є —А–∞–Ј–Љ–Њ—А–Є–ї–Њ –Њ—В –Ј–љ–Њ—П, —П, –њ–Њ–≤—В–Њ—А—П—О, –љ–µ –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї —З—А–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–Њ–є —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В–Є. –Э–Њ –Љ–Є–љ—Г—В—Л –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ј–∞ –Љ–Є–љ—Г—В–∞–Љ–Є, –∞ —П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Њ—Ж–µ–њ–µ–љ–µ–ї—Л–є, –ї–µ–ґ–∞—В—М —Г —Б—В–Њ–ї–±–∞ –Є —Б –Њ—В–≤—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ–Љ –њ–Є—В—М —В–µ–њ–ї—Г—О, –љ–µ —Г—В–Њ–ї—П—О—Й—Г—О –ґ–∞–ґ–і—Л, –≥—А—П–Ј–љ–Њ–≤–∞—В—Г—О –≤–Њ–і—Г. –Я—А–Њ–ї–µ–ґ–∞–≤ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —З–∞—Б–∞, —П –≤–і—А—Г–≥ —Б–Њ—А–≤–∞–ї—Б—П –Є, —З—Г—В—М –љ–µ –њ–ї–∞—З–∞ –Њ—В –љ–µ–њ–Њ–њ—А–∞–≤–Є–Љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А—П, —А–Є–љ—Г–ї—Б—П –≤–і–Њ–≥–Њ–љ–Ї—Г –Ј–∞ –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ. –Э–Њ –Њ–љ —Г—И–µ–ї –і–∞–ї–µ–Ї–Њ, –Є –µ–≥–Њ –љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Є–і–љ–Њ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –і–Њ—А–Њ–≥–∞ —Б–і–µ–ї–∞–ї–∞ –Ї—А—Г—В–Њ–є –њ–Њ–≤–Њ—А–Њ—В.

–Т–і—А—Г–≥ —П –Ј–∞–Љ–µ—В–Є–ї –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї—Г, –±–µ–ї–µ–≤—И—Г—О –љ–∞ —В–µ–ї–µ–≥—А–∞—Д–љ–Њ–Љ —Б—В–Њ–ї–±–µ; —П –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–є –Є —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Є–Ї–ї–µ–µ–љ–∞ —Б–≤–µ—З–Ї–Њ–є, –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј —В–µ—Е, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ –і–Њ—Б—В–∞–ї –≤ –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–µ. –Э–∞ –±—Г–Љ–∞–ґ–Ї–µ* –±—Л–ї–Њ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–Љ–Є, —З–µ—В–Ї–Є–Љ–Є –њ–µ—З–∞—В–љ—Л–Љ–Є –±—Г–Ї–≤–∞–Љ–Є:

–С–Њ–ї—М—И–µ –Љ—Л —Б –≤–∞–Љ–Є –љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л.

–Ш –љ–Є–ґ–µ, –Њ–±—Л—З–љ–Њ—О —Б–Ї–Њ—А–Њ–њ–Є—Б—М—О, –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї –Љ–љ–µ –∞–і—А–µ—Б —Б–≤–Њ–µ–є —Б–µ—Б—В—А—Л, –њ—А–Њ–ґ–Є–≤–∞–≤—И–µ–є –≤ –•–µ—А—Б–Њ–љ–µ, –љ—Л–љ–µ –Ј–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –Т–µ—А—Л –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ—Л –Р—А–љ–Њ–ї—М–і [1].

–І—Г–≤—Б—В–≤—Г—П —Б–µ–±—П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ –љ–µ—Б—З–∞—Б—В–љ—Л–Љ, —П –њ–Њ—И–µ–ї –њ–Њ –Њ–њ–Њ—Б—В—Л–ї–µ–≤—И–µ–є –і–Њ—А–Њ–≥–µ. –°–Љ—Г—В–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –≤–Њ —Б–љ–µ, –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—О, —З—В–Њ –≤–µ—А—Б—В —З–µ—А–µ–Ј –і–µ—Б—П—В—М —Г –Љ–µ–љ—П –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ–њ—Г—В—З–Є—Ж—Л - —Ж–µ–ї–∞—П —Б—В–∞–є–Ї–∞ –±–Њ—Б–Њ–љ–Њ–≥–Є—Е –і–µ—А–µ–≤–µ–љ—Б–Ї–Є—Е –і–µ–≤—З–∞—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —В–Њ–ґ–µ «–Љ–∞–љ–і—А—Г–≤–∞–ї–Є» –≤ –•–µ—А—Б–Њ–љ. –ѓ –њ—А–Њ–±–Њ–≤–∞–ї –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—В—М —Б –љ–Є–Љ–Є, –љ–Њ –љ–Є –Њ–і–љ–∞ –љ–µ –Ј–∞—Е–Њ—В–µ–ї–∞ –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г—В—М—Б—П. –Ґ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї —В–Њ–≥–і–∞ —Е—Г—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–є —Н—В–Є–Ї–µ—В. –£ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –±–∞–ї–Ї–Є –Њ–љ–Є —Б–≤–µ—А–љ—Г–ї–Є —Б –њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–µ–≥–Њ —И–ї—П—Е–∞ –Є –њ–Њ—И–ї–Є –љ–∞–њ—А—П–Љ–Ї–Є —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–µ–њ—М* —Б–Њ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Њ–є. –ѓ –њ–Њ—И–µ–ї –Ј–∞ –љ–Є–Љ–Є –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г –Њ—З—Г—В–Є–ї—Б—П –≤ –•–µ—А—Б–Њ–љ–µ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–∞–љ—М—И–µ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞, —А–∞–Ј—Л—Б–Ї–∞–ї –Т–µ—А—Г –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ—Г –≥–і–µ-—В–Њ –љ–µ–њ–Њ–і–∞–ї–µ–Ї—Г –Њ—В –Я–Њ—В–µ–Љ–Ї–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Г–ї—М–≤–∞—А–∞, –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–ї –µ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ–Љ, —З—В–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –њ—А–Є–і–µ—В –µ–µ –±—А–∞—В, –Є —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ, –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–≥–Њ —Г–Љ—Л–≤–∞–љ–Є—П, –±—Л–ї –њ–Њ—Б–∞–ґ–µ–љ –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї, –Ї —Б–∞–Љ–Њ–≤–∞—А—Г.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –µ–є –Є –µ–µ —О–љ–Њ–Љ—Г –Љ—Г–ґ—Г –љ–∞—И–Є –њ—Г—В–µ–≤—Л–µ –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –≤ –і–≤–µ—А—П—Е –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —Г—Б—В–∞–ї—Л–є, –≤–µ—Б—М –Ј–∞–њ—Л–ї–µ–љ–љ—Л–є –С–Њ—А–Є—Б.

–Ю–љ –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Ї–∞–Ї –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ, –Њ—З–µ–љ—М –і—А—Г–ґ–µ–ї—О–±–љ–Њ, –±–µ–Ј —В–µ–љ–Є –Њ–±–Є–і—Л, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Љ—Л –Њ–±–∞ –±—Л–ї–Є –Њ—В–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ—Л —Б–њ–∞—В—М.

–Э–Њ –µ–і–≤–∞ –Љ—Л –Њ—З—Г—В–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞–µ–і–Є–љ–µ –Є —П –≤–Ј–і—Г–Љ–∞–ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –Ї–∞–Ї –≤–і—А—Г–≥, –Ї –Љ–Њ–µ–Љ—Г —Г–ґ–∞—Б—Г, —Г—Б–ї—Л—Е–∞–ї –Њ—В –С–Њ—А–Є—Б–∞:

- –ѓ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–∞—А–Є–≤–∞—О —Б –≤–∞–Љ–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Љ, –Ј–∞ —Б—В–Њ–ї–Њ–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –љ–µ —Е–Њ—З—Г —Г–љ–Є–ґ–∞—В—М –≤–∞—Б –њ–µ—А–µ–і –Т–µ—А–Њ–є –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–љ–Њ–є, –љ–Њ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ - —П —Г–ґ–µ –Ј–∞—П–≤–Є–ї –≤–∞–Љ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ - –Љ—Л –±–Њ–ї—М—И–µ –љ–µ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л.

...–І–µ—А–µ–Ј –і–µ–љ—М –Є–ї–Є –і–≤–∞ –љ–∞ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-—В–Њ –і—А—П–љ–љ–Њ–Љ –њ–∞—А–Њ—Е–Њ–і–Є—И–Ї–µ —П, –Є—Б—Е—Г–і–∞–ї—Л–є –Є –≥—А—Г—Б—В–љ—Л–є, –≤–Њ—А–Њ—В–Є–ї—Б—П –≤ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–Њ–Љ.

–Ґ–∞–Ї –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –Љ–Њ—П –і–µ—В—Б–Ї–∞—П –і—А—Г–ґ–±–∞ —Б –С–Њ—А–Є—Б–Њ–Љ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤—Л–Љ. –Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —П –±—Л–ї –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –≤–Є–љ–Њ–≤–∞—В, –Є –≤—Б–µ –ґ–µ –Ї–∞—А–∞, –љ–∞–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–∞—П –Є–Љ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П, –±—Л–ї–∞, –Ї–∞–Ї –Љ–љ–µ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Б—Г—А–Њ–≤–Њ–є.

–Э–Њ –љ–µ–і–∞—А–Њ–Љ –С–Њ—А–Є—Б –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –±—Л–ї —В–∞–Ї –њ–Њ—Е–Њ–ґ –љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –Њ—В—Ж–∞: –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Є–∞–ї—М–љ—Л–є, –Ї—А—Г—В–Њ–є, –љ–µ –Ј–љ–∞—О—Й–Є–є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ–Љ–њ—А–Њ–Љ–Є—Б—Б–Њ–≤, —В—А–µ–±–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є –Ї —Б–µ–±–µ –Є –Ї –і—А—Г–≥–Є–Љ. –ѓ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞–ї –µ–≥–Њ –≥–љ–µ–≤: –≤–µ–і—М –Њ–љ –Њ—В–і–∞–ї –Љ–љ–µ —В–∞–Ї –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і—Г—И–Є, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є–ї –Љ–Њ–Є–Љ–Є –Љ—Л—Б–ї—П–Љ–Є, –Љ–Њ–Є–Љ –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є–µ–Љ, –∞ —П, –Ї–∞–Ї –њ–ї–Њ—Е–Њ–є —Г—З–µ–љ–Є–Ї, –њ—А–Њ–≤–∞–ї–Є–ї—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ –ґ–µ —Н–Ї–Ј–∞–Љ–µ–љ–µ, –≥–і–µ –Њ–љ –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥ –Є—Б–њ—Л—В–∞–љ–Є—О –Љ–Њ—О –і–Є—Б—Ж–Є–њ–ї–Є–љ—Г, –Љ–Њ—О –≤–Њ–ї—О –Ї –њ—А–µ–Њ–і–Њ–ї–µ–љ–Є—О –њ—А–µ–њ—П—В—Б—В–≤–Є–є. –≠—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ—Г –љ–∞—Г—З–Є–ї–Њ –Љ–µ–љ—П, –Є —П –њ—А–Є–Ј–љ–∞—В–µ–ї–µ–љ –µ–Љ—Г –Ј–∞ —Г—А–Њ–Ї.

V

–Э–µ —В–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—И–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –њ—А–µ–Ї—А–∞—В–Є–ї–Є—Б—М, –љ–Њ –Є–Ј –љ–µ—А–∞–Ј–ї—Г—З–љ—Л—Е –Є –Ј–∞–Ї–∞–і—Л—З–љ—Л—Е –њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–є –Љ—Л –љ–∞ –і–Њ–ї–≥–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—В–∞–ї–Є –Њ—В–і–∞–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ–Є - –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ. –Ш–Ј—А–µ–і–Ї–∞ –Њ–љ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї –Ї –Љ–Њ–µ–є –Љ–∞–Љ–µ, –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є–ї –µ–є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ —Б–≤–µ—А—В–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–љ–∞ –њ—А—П—В–∞–ї–∞ –≤ –њ–Њ–≥—А–µ–±–µ; –њ–Њ–і —Д–ї–Є–≥–µ–ї–µ–Љ, –≥–і–µ –Љ—Л —В–Њ–≥–і–∞ –ґ–Є–ї–Є, –њ—А—П–Љ–Њ –њ–Њ–і –љ–∞—И–µ–є –Ї–≤–∞—А—В–Є—А–Њ–є, –±—Л–ї –њ–Њ–≥—А–µ–±, –Є —В–∞–Љ –≤ 1903-1904 –≥–Њ–і–∞—Е –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤, –Ї–∞–Ї –Њ–љ —Б–Њ–Њ–±—Й–Є–ї –Љ–љ–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ, –њ—А—П—В–∞–ї –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –ї–Є—Б—В–Ї–Є –Є –≤–Њ–Ј–Ј–≤–∞–љ–Є—П, –Њ—В–њ–µ—З–∞—В–∞–љ–љ—Л–µ –Є–Љ –љ–∞ —В–µ—Е –ґ–µ «–≥–µ–Ї—В–Њ–≥—А–∞—Д–∞—Е».

–Я–Њ–љ–µ–Љ–љ–Њ–≥—Г –Љ—Л –љ–∞—З–∞–ї–Є —Б–љ–Њ–≤–∞ —Б–±–ї–Є–ґ–∞—В—М—Б—П. –Я–Њ–Љ–љ—О –Љ–Њ—А—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–≥—Г–ї–Ї—Г –љ–∞ —П—Е—В–µ –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –љ–Є–Љ –Є –°–µ—А–≥–µ–µ–Љ –£—В–Њ—З–Ї–Є–љ—Л–Љ, –±—Г–і—Г—Й–Є–Љ –ї–µ—В—З–Є–Ї–Њ–Љ, –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞—А–љ–Њ –±–µ—Б—Б—В—А–∞—И–љ—Л–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Љ—Л –Њ–±–∞ –ї—О–±–Є–ї–Є. –Я–Њ–Љ–љ—О –±–µ–ґ–∞–≤—И–µ–≥–Њ –Є–Ј –°–Є–±–Є—А–Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж–∞-–њ–Њ–і–њ–Њ–ї—М—Й–Є–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –љ–∞ –і–≤–µ –љ–Њ—З–Є –њ—А–Є—О—В–Є–ї —Г –Љ–µ–љ—П. –Я–Њ–Љ–љ—О –љ–∞—И–Є –≤—Б—В—А–µ—З–Є –≤ –Ї–љ–Є–ґ–љ–Њ–є –ї–∞–≤—З–Њ–љ–Ї–µ –Њ–±—Й–µ–≥–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –њ—А–Є—П—В–µ–ї—П –Ь–Њ–љ–Є–Ї–∞ –§–µ–ї—М–і–Љ–∞–љ–∞ (–љ–∞ –Ґ—А–Њ–Є—Ж–Ї–Њ–є —Г–ї–Є—Ж–µ), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —Й–µ–і—А–Њ —Б–љ–∞–±–ґ–∞–ї –љ–∞—Б –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞–Љ–Є, –љ–∞—З–Є–љ–∞—П «–Ъ–Њ–ї–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–Љ» –У–µ—А—Ж–µ–љ–∞ –Є –Ї–Њ–љ—З–∞—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ–Є –±—А–Њ—И—О—А–∞–Љ–Є –Ъ–∞—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Т—Б—В—А–µ—В–Є–ї–Є—Б—М –Љ—Л —Б–љ–Њ–≤–∞ –ї–Є—И—М –≤ 1916 –≥–Њ–і—Г. –≠—В–Њ –±—Л–ї–Њ –≤ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–µ, –≤–µ—Б–љ–Њ—О. –ѓ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї —В—Г–і–∞ –љ–∞ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–Љ –Ґ–Њ–ї—Б—В—Л–Љ, –Т–∞—Б. –Э–µ–Љ–Є—А–Њ–≤–Є—З–µ–Љ-–Ф–∞–љ—З–µ–љ–Ї–Њ (–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ –і–µ–ї–µ–≥–∞—Ж–Є–Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї–µ–є). –£–ґ–Є–љ–∞—П —Б –љ–Є–Љ–Є –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–µ «–°–∞–≤–Њ–є», —П –≤–і—А—Г–≥ —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –Љ–Є–Љ–Њ –љ–∞—И–µ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–Є–Ї–∞ –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ–є –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ—Е–Њ–і–Ї–Њ–є –њ—А–Њ—И–µ–ї —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А –≤ —Й–µ–≥–Њ–ї–µ–≤–∞—В–Њ–Љ –Љ—Г–љ–і–Є—А–µ.

- –С–Њ—А–Є—Б!

–ѓ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ї –љ–µ–Љ—Г, –њ–Њ–Ј–∞–±—Л–≤ –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ. –Э–Њ —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ —Г–≤–Є–і–µ–ї, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Ј–∞–±—Л–ї: –њ–Њ–Ј–і–Њ—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ—О –Њ—З–µ–љ—М —Б–і–µ—А–ґ–∞–љ–љ–Њ –Є –љ–∞ –≤—Б–µ –Љ–Њ–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Њ—В–≤–µ—З–∞–ї –Њ–і–љ–Њ—Б–ї–Њ–ґ–љ–Њ: –ї–Є–±–Њ –і–∞, –ї–Є–±–Њ –љ–µ—В. –°–Ї–Њ–љ—Д—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–є, —П –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –Ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–∞–Љ –Є –±—Л–ї –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –Ї–∞–Ї –љ–Є –≤ —З–µ–Љ –љ–µ –±—Л–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї –Ї–Њ –Љ–љ–µ –≤ –љ–Њ–Љ–µ—А –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л - —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–∞–Ї–Њ–є –љ–∞–Ї—А–∞—Е–Љ–∞–ї–µ–љ–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї–Є–Љ —П –≤–Є–і–µ–ї –µ–≥–Њ –≤ —А–µ—Б—В–Њ—А–∞–љ–µ.

–Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б—О–і–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –і–ї—П –њ—А–Є–µ–Љ–Ї–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–≤. –Э–Њ, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Ј–і–µ—Б—М —В—А—Г–і–љ–Њ, –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –≤–Ј—П—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ (—Б–µ–є—З–∞—Б —П –Ј–∞–±—Л–ї –Ї–∞–Ї–Є—Е) –Є –Њ–љ –≤–µ–і–µ—В —Б –љ–Є–Љ–Є –љ–µ—А–∞–≤–љ—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г, –љ–∞–ґ–Є–≤–∞—П —Б–µ–±–µ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤—А–∞–≥–Њ–≤.

–Ю–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, –Њ–љ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А–Њ–≤–∞–љ —Б—О–і–∞ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–∞-–Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –і–ї—П –њ—А–Є–µ–Љ–Ї–Є –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Љ–Њ—В–Њ—А–Њ–≤. –Э–Њ, –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –Ј–і–µ—Б—М —В—А—Г–і–љ–Њ, –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –≤–Ј—П—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ (—Б–µ–є—З–∞—Б —П –Ј–∞–±—Л–ї –Ї–∞–Ї–Є—Е) –Є –Њ–љ –≤–µ–і–µ—В —Б –љ–Є–Љ–Є –љ–µ—А–∞–≤–љ—Г—О –±–Њ—А—М–±—Г, –љ–∞–ґ–Є–≤–∞—П —Б–µ–±–µ –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ –≤—А–∞–≥–Њ–≤.

–†–∞—Б—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Љ—Л –і—А—Г–Ј—М—П–Љ–Є – –Є –≤ —В–Њ–Љ –ґ–µ –≥–Њ–і—Г –≤ –і–µ–Ї–∞–±—А–µ —П –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї –Њ—В –љ–µ–≥–Њ —В–∞–Ї—Г—О –Ј–∞–њ–Є—Б–Ї—Г:

«–Э—Г, —П –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П (–Є–Ј –Р–љ–≥–ї–Є–Є. - (–Ъ. –І.) –Є –Њ—З–µ–љ—М –±—Л —Е–Њ—В–µ–ї —Б —В–Њ–±–Њ–є –њ–Њ–±–µ—Б–µ–і–Њ–≤–∞—В—М. –Э–∞–њ–Є—И–Є, –Ї–∞–Ї –љ–∞–Љ —Г—Б—В—А–Њ–Є—В—М —Б–≤–Є–і–∞–љ–Є–µ... –Ш—В–Њ–≥ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–є –Ї–∞—А—В–Њ—Д–µ–ї—М–љ—Л–є. –Ґ—Г–Ј–µ–Љ—Ж—Л (—В. –µ. –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ. - –Ъ. –І.). –Ф–∞ –≤–Њ—В –Њ –љ–Є—Е-—В–Њ –Є —Е–Њ—З–µ—В—Б—П –њ–Њ–≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М. –Ґ–µ–±–µ –Є—Е –ї—Г—З—И–µ –Ј–љ–∞—В—М. –ѓ –Є—Е –љ–µ –њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О... –ѓ –њ–Њ–ґ–Є–ї 8 –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Є —Г–µ—Е–∞–ї, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–≤ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–µ–і–Њ—Г–Љ–µ–љ—М–µ –Є —Б–љ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–µ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ –≤ —Б–µ—А–і—Ж–∞—Е –ї–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–Є–љ–Ї–µ—А—В–Њ–љ–Њ–≤ (—В. –µ. —Б—Л—Й–Є–Ї–Њ–≤.- –Ъ. –І.)».

–Т—Б–Ї–Њ—А–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–љ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –Љ–љ–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Ї—Г (–Њ—В 15 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1917 –≥–Њ–і–∞):

«–•–Њ—З–µ—В—Б—П –Њ—З–µ–љ—М –њ–Њ–≤–Є–і–∞—В—М—Б—П. –Я—А–µ–±—Л–≤–∞—О –≤ —В–Њ—Б–Ї–µ –Є —В–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–Є –і—Г—Е–∞. –Х–є-–±–Њ–≥—Г. –Я–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞, –Њ—В–Ї–ї–Є–Ї–љ–Є—Б—М».

–Т —Н—В—Г –њ–Њ—А—Г –Љ—Л —З–∞—Б—В–Њ –≤—Б—В—А–µ—З–∞–ї–Є—Б—М, –љ–Њ –≤–і—А—Г–≥ –Њ–љ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –Є—Б—З–µ–Ј - –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —Г–µ—Е–∞–ї –≤ –Ю–і–µ—Б—Б—Г, –Є –ї—С—В –њ—П—В—М –Є–Ј-–Ј–∞ –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –±–ї–Њ–Ї–∞–і—Л —П –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ —Б–ї—Л—Е–∞–ї –Њ –љ–µ–Љ. –Ш –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М –Њ–±—А–∞–і–Њ–≤–∞–љ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ–Њ–Ј–і–љ–µ–є –Њ—Б–µ–љ—М—О –≤ 1923 –≥–Њ–і—Г, —В–Њ –µ—Б—В—М —З–µ—А–µ–Ј 26 –ї–µ—В –њ–Њ—Б–ї–µ –љ–∞—И–µ–є —А–∞–Ј–Љ–Њ–ї–≤–Ї–Є, –Њ–љ —Б—В–Њ–ї—М –ґ–µ –≤–љ–µ–Ј–∞–њ–љ–Њ –њ–Њ—П–≤–Є–ї—Б—П —Г –Љ–µ–љ—П –љ–∞ –њ–Њ—А–Њ–≥–µ. –Э–Њ –Ї–∞–Ї–Њ–є –±—Л–ї —Г –љ–µ–≥–Њ –Є–Ј–Љ–Њ–ґ–і–µ–љ–љ—Л–є, –Є–Ј–Љ—Л–Ј–≥–∞–љ–љ—Л–є –≤–Є–і! –Ц–µ–ї—В—Л–µ, –≤–њ–∞–ї—Л–µ —Й–µ–Ї–Є, –Њ–±–≤–Є—Б–ї–∞—П, –Є—Б—В—А–µ–њ–∞–љ–љ–∞—П, —Е—Г–і–∞—П –Њ–і–µ–ґ–і–∞, –Є –≤ –≥–ї–∞–Ј–∞—Е –±–µ–Ј–Љ–µ—А–љ–∞—П —Г—Б—В–∞–ї–Њ—Б—В—М. –Ґ–µ–њ–µ—А—М, —З–µ—А–µ–Ј —Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В, —П —Г–ґ–µ –љ–µ –≤ —Б–Є–ї–∞—Е –Њ—В—З–µ—В–ї–Є–≤–Њ –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М, —З—В–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ —Б –љ–Є–Љ –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –µ–≥–Њ –Њ–±–Њ–Ї—А–∞–ї–Є –Є –≤ —З–Є—Б–ї–µ –њ—А–Њ—З–Є—Е –≤–µ—Й–µ–є –њ–Њ—Е–Є—В–Є–ї–Є —В–µ –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В—Л, –Ї–∞–Ї–Є–µ –±—Л–ї–Є –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ—Л –µ–Љ—Г –і–ї—П –њ–Њ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±—Г. –¶–µ–ї—Л–Љ–Є –і–љ—П–Љ–Є –Њ–љ –Љ—Л–Ї–∞–ї—Б—П —Г —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л—Е «–њ–∞—А–∞–і–љ—Л—Е –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–Њ–≤», –Є—Й–∞ —Е–Њ—В—П –±—Л —Б–∞–Љ–Њ–≥–Њ —Б–Ї—А–Њ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–∞. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —В–Њ–≥–Њ, –Њ–љ –Є–Ј–і–∞–≤–љ–∞ –±—Л–ї –Є–Ј–љ—Г—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї–µ–љ –Є, –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, –њ—А–Њ–ї–µ–ґ–∞–ї —З—Г—В—М –љ–µ –Љ–µ—Б—П—Ж –≤ –±–Њ–ї—М–љ–Є—Ж–µ. –Т–Њ –≤—Б—П–Ї–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –љ—Г–ґ–і–∞ —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–∞ –Ї—А–∞–є–љ—П—П: –њ–Њ –µ–≥–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ, –і–∞–ґ–µ —В—А–∞–Љ–≤–∞–є–љ—Л–є –±–Є–ї–µ—В —Б—В–∞–ї –і–ї—П –љ–µ–≥–Њ –њ–Њ—З—В–Є –љ–µ–і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ—О —А–Њ—Б–Ї–Њ—И—М—О.

–Ю–љ –њ—А–Њ–±—Л–ї —Г –Љ–µ–љ—П —Ж–µ–ї—Л–є –і–µ–љ—М. –Ъ –≤–µ—З–µ—А—Г –µ–≥–Њ –Љ—А–∞—З–љ–Њ—Б—В—М –Љ–∞–ї–Њ-–њ–Њ–Љ–∞–ї—Г —А–∞—Б—Б–µ—П–ї–∞—Б—М, –Њ–љ —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї—Б—П —Б –Љ–Њ–Є–Љ–Є –і–µ—В—М–Љ–Є –Є, —Г—Б–µ–≤—И–Є—Б—М —Б—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –љ–∞ –і–Є–≤–∞–љ–µ, —Б—В–∞–ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—В—М –Є–Љ –Њ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Љ–Њ—А—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П—Е. –Ю–љ–Є —Б–ї—Г—И–∞–ї–Є –µ–≥–Њ –Њ—З–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ –Ј–∞–Ї–∞–љ—З–Є–≤–∞–ї –Њ–і–Є–љ —Б–≤–Њ–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј, –і—А—Г–ґ–љ–Њ –Ї—А–Є—З–∞–ї–Є: «–Х—Й–µ!»

–ѓ —Б–ї—Г—И–∞–ї –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л —Г—А—Л–≤–Ї–∞–Љ–Є: –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Є –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –ї—О–і–Є, –њ–Њ—Б—В–Њ—П–љ–љ–Њ –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ. –Э–Њ —П –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ—Л –µ–≥–Њ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–Љ–Є –і–µ—В–Є, –Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ —Б–Њ–±—А–∞–ї—Б—П —Г—Е–Њ–і–Є—В—М, —П —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:

- –°–ї—Г—И–∞–є, –С–Њ—А–Є—Б, –∞ –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –±—Л –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞—В—М—Б—П —В–µ–±–µ –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А–Њ–Љ? –Я–Њ–њ—А–Њ–±—Г–є –Њ–њ–Є—И–Є –њ—А–Є–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —В—Л —Б–µ–є—З–∞—Б –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї, –Є, –њ—А–∞–≤–Њ, –≤—Л–є–і–µ—В –љ–µ–њ–ї–Њ—Е–∞—П –Ї–љ–Є–ґ–Ї–∞!

–Ю–љ –Њ—В–Њ–Ј–≤–∞–ї—Б—П –Ї–∞–Ї-—В–Њ –≤—П–ї–Њ, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Б—В–∞—А–∞—П—Б—М –Ј–∞–Љ—П—В—М —А–∞–Ј–≥–Њ–≤–Њ—А, –љ–Њ —П –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –љ–∞—Б—В–∞–Є–≤–∞—В—М –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї:

- –Ґ—Л –љ–∞–њ–Є—И–Є, —З—В–Њ –љ–∞–њ–Є—И–µ—В—Б—П, –∞-—П –њ—А–Њ—З—В—Г –Є –њ–Њ–њ—А–∞–≤–ї—О.

–І–µ—А–µ–Ј –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –і–љ–µ–є, –≥–Њ—А–∞–Ј–і–Њ —А–∞–љ—М—И–µ, —З–µ–Љ —П –Њ–ґ–Є–і–∞–ї, –Њ–љ –њ—А–Є–љ–µ—Б –Љ–љ–µ —И–Ї–Њ–ї—М–љ—Г—О —В–µ—В—А–∞–і–Ї—Г, –Ї—Г–і–∞ —Г–±–Њ—А–Є—Б—В—Л–Љ –њ–Њ—З–µ—А–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –≤–њ–Є—Б–∞–љ–∞ –Љ–Њ—А—Б–Ї–∞—П –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞ - –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —В–µ—Е, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ–љ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –і–µ—В—П–Љ. –Э–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –љ–Њ–≤–µ–ї–ї–∞ «–®–Ї–≤–∞–ї».

–Ъ–∞–ґ–і–∞—П —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞ –±—Л–ї–∞ —Б–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –≤–і–≤–Њ–µ, —В–µ–Ї—Б—В –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї –ї–Є—И—М –Њ–і–љ—Г –њ–Њ–ї–Њ–≤–Є–љ—Г, –і—А—Г–≥–∞—П –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–є, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –і–ї—П —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ–±—Л —П, –Ї–∞–Ї «–њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М», –Є–Љ–µ–ї –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–Є–є –њ—А–Њ—Б—В–Њ—А –і–ї—П –≤–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –љ—Г–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–њ—А–∞–≤–Њ–Ї –≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ «–љ–Њ–≤–Є—З–Ї–∞», «–і–Є–ї–µ—В–∞–љ—В–∞».

–ѓ –њ—А–Є—Б–µ–ї –Ї —Б—В–Њ–ї—Г, –≤–Ј—П–ї –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И –Є –њ—А–Є–≥–Њ—В–Њ–≤–Є–ї—Б—П —А–µ–і–∞–Ї—В–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –ї–µ–ґ–∞–≤—И—Г—О –њ–µ—А–µ–і–Њ –Љ–љ–Њ—О —В–µ—В—А–∞–і–Ї—Г, –љ–Њ –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —Б —Г–і–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–±–µ–і–Є–ї—Б—П, —З—В–Њ —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И—Г –Ј–і–µ—Б—М —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ—З–µ–≥–Њ –і–µ–ї–∞—В—М, —З—В–Њ —В–Њ—В, –Ї–Њ–≥–Њ —П —Б—З–Є—В–∞–ї –і–Є–ї–µ—В–∞–љ—В–Њ–Љ, –µ—Б—В—М –Њ–њ—Л—В–љ—Л–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В–Њ—А, –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–µ–љ–љ—Л–є –Љ–∞—Б—В–µ—А, —Б –Є–Ј–Њ—Й—А–µ–љ–љ–Њ–є –Љ–∞–љ–µ—А–Њ–є –њ–Є—Б—М–Љ–∞, —Б –±–µ–Ј–Њ—И–Є–±–Њ—З–љ—Л–Љ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ–Љ —Б—В–Є–ї—П, —Б –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–Љ–Є —П–Ј—Л–Ї–Њ–≤—Л–Љ–Є —А–µ—Б—Г—А—Б–∞–Љ–Є. –Э–µ –±—Л–ї–Њ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є—П, —З—В–Њ –Њ–љ, —Н—В–Њ—В «–љ–∞—З–Є–љ–∞—О—Й–Є–є», –∞–≤—В–Њ—А, –љ–µ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–≤—И–Є–є –µ—Й–µ –љ–Є –µ–і–Є–љ–Њ–є —Б—В—А–Њ–Ї–Є, –њ—А–Њ—И–µ–ї –і–Њ–ї–≥—Г—О –Є –Њ—З–µ–љ—М —Б–µ—А—М–µ–Ј–љ—Г—О –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Г—О —И–Ї–Њ–ї—Г. –†–∞–і–Њ—Б—В—М –Љ–Њ—П –±—Л–ї–∞ –±–µ–Ј–≥—А–∞–љ–Є—З–љ–∞: –Љ–Њ–ї–Њ–і–∞—П —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–∞—П –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–∞ –і–ї—П –і–µ—В–µ–є –Є –њ–Њ–і—А–Њ—Б—В–Ї–Њ–≤, –Ј–∞ –њ—А–Њ—Ж–≤–µ—В–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –Љ—Л –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П —В–∞–Ї —Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ –±–Њ—А–Њ–ї–Є—Б—М, –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–∞ –≤ –ї–Є—Ж–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Њ—А–Њ–Ї–∞–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–∞, –Ї–Њ—А–∞–±–ї–µ—Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—П, –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є–Ї–∞, —Д–Є–Ј–Є–Ї–∞ —Б–≤–µ–ґ—Г—О, –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Г—О —Б–Є–ї—Г.

–ѓ –Њ—В–љ–µ—Б —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ –≤ –Є–Ј–і–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ «–Т—А–µ–Љ—П», –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ—П–ї —В–∞–ї–∞–љ—В–ї–Є–≤—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М –У–µ–Њ—А–≥–Є–є –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З –С–ї–Њ–Ї, –њ—А–Њ–љ–Є—Ж–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–є –Є –Ј–Њ—А–Ї–Є–є —А–µ–і–∞–Ї—В–Њ—А (–і–≤–Њ—О—А–Њ–і–љ—Л–є –±—А–∞—В –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ –С–ї–Њ–Ї–∞). –Ю–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ–Є–≤—И–Є—Б—М —Б —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М—О, –Њ–љ –Њ–і–Њ–±—А–Є–ї –µ–µ –Є —В–Њ—В—З–∞—Б –ґ–µ —Б–і–∞–ї –≤ –њ–µ—З–∞—В—М. –Ъ–љ–Є–ґ–Ї–∞ –њ–µ—З–∞—В–∞–ї–∞—Б—М –Љ–µ–і–ї–µ–љ–љ–Њ. –Э–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М –Њ–љ–∞ «–Ч–ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ», –Є –≤ –љ–µ–µ –≤—Е–Њ–і–Є–ї–Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л «–Я–Њ–і –≤–Њ–і–Њ–є», «–Ъ–Њ—А–ґ–Є–Ї –Ф–Љ–Є—В—А–Є–є», «–Ь–∞—А–Є—П» –Є «–Ь—Н—А–Є» –Є –і—А.

–Я–Њ–Ї—Г–і–∞ –Ї–љ–Є–≥–∞ –±—Л–ї–∞ –≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–µ, –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ –њ—А–Є–љ—П–ї—Б—П –њ–Є—Б–∞—В—М –љ–Њ–≤—Г—О –њ–Њ–≤–µ—Б—В—М - —В–Њ–ґ–µ –і–ї—П –і–µ—В–µ–є - –Є, –µ—Й–µ –љ–µ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–≤ –µ–µ, –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –Љ–љ–µ (12 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1923 –≥–Њ–і–∞). –Я—А–Є —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б–Є –±—Л–ї–Њ —В–∞–Ї–Њ–µ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ:

«–Т–Њ—В —В–µ–±–µ –Ї—Г—Б–Њ–Ї, –љ–∞—З–∞–ї–Њ. –°–∞–Љ –њ—А–Њ—З—В–Є, –і—А—Г–≥–Є–Љ –љ–Є–Ї–Њ–Љ—Г –љ–µ –љ–∞–і–Њ. –Я–Њ–і—Г–Љ–∞–є, –љ–µ–ї—М–Ј—П –ї–Є –Ї–Њ—А–Њ—З–µ. –Я–Њ—В–Њ–Љ: —З—В–Њ –ї—Г—З—И–µ - –ґ–µ–љ–∞ –Є–ї–Є —Б–µ—Б—В—А–∞? –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ –Є–ї–Є –Њ—В —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ? –Ґ–Њ, —З—В–Њ –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –ї–Є—Ж–∞ - –њ–Њ–і—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Є—Б—Е–Њ–і, –љ–Њ –Ј–∞—В–Њ –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–µ–є, –Ї–∞–Ї —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј. –≠—В–Њ –≤—Б–µ –±—Л–ї—М, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ. –Э–∞ –њ–Њ–ї—П—Е —Б–і–µ–ї–∞–є –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–Є, –Љ–µ—Б—В–∞ —Е–≤–∞—В–Є—В. –Т–Њ—В –µ—Б–ї–Є –љ–∞–є–і–µ—И—М –Љ–∞–ї—М—З–Є—И–Ї—Г –ї–µ—В 10, - –µ–Љ—Г –њ—А–Њ—З—В–Є, –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Є, –Ї–∞–Ї –Њ–љ, –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б—Г–µ—В—Б—П –ї–Є...»

–°–µ–є—З–∞—Б –љ–µ –њ–Њ–Љ–љ—О, —З—В–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–∞ –Ј–∞ —А—Г–Ї–Њ–њ–Є—Б—М, –њ–Њ–Љ–љ—О —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–∞ –љ–∞ –Љ–µ–љ—П —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ.

–Ъ–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, —Б–≤–Њ–µ–є —А–∞–і–Њ—Б—В—М—О —П –љ–µ –Љ–Њ–≥ –љ–µ –њ–Њ–і–µ–ї–Є—В—М—Б—П —Б –°. –ѓ. –Ь–∞—А—И–∞–Ї–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ –Ї–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ–ґ–і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–∞.

–Т —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ь–∞—А—И–∞–Ї –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–Ј–і–∞–љ–љ—Л–є –Є–Љ –і–µ—В—Б–Ї–Є–є –ґ—Г—А–љ–∞–ї «–Т–Њ—А–Њ–±–µ–є» (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є «–Э–Њ–≤—Л–є –†–Њ–±–Є–љ–Ј–Њ–љ»). –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤ —Б –љ–µ–Њ–±—Л—З–∞–є–љ—Л–Љ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞–ї —А–∞–±–Њ—В–∞—В—М –≤ –Љ–∞—А—И–∞–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–µ –Є –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–ї –љ–∞ –µ–≥–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж–∞—Е —В–µ —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –≤–Њ—И–ї–Є –≤ «–Ч–ї–Њ–µ –Љ–Њ—А–µ». –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–≤–∞–ї–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, «—Г–Љ–µ–ї—М—Ж–∞», –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤ –њ—Г—В–µ—И–µ—Б—В–≤–Є—П, –≤ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ї—Г, –≤ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г –Є —Б–Њ—З–µ—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Н—В—Г –ї—О–±–Њ–≤—М —Б —В–∞–ї–∞–љ—В–Њ–Љ –±–Њ–ї—М—И–Њ–≥–Њ —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–∞, –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–µ —В–Њ–≥–і–∞.

–Э–µ –њ—А–Њ—И–ї–Њ –Є –≥–Њ–і–∞ - –Є–Љ—П –Ц–Є—В–Ї–Њ–≤–∞ —Б—В–∞–ї–Њ –њ—А–Є–≤—Л—З–љ—Л–Љ –і–ї—П –≤—Б–µ–є –і–µ—В—Б–Ї–Њ–є —З–Є—В–∞—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Љ–∞—Б—Б—Л, –Є, —Г–ґ–µ –љ–µ–ї—М–Ј—П –±—Л–ї–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ–Њ–µ —В–≤–Њ—А—З–µ—Б—В–≤–Њ –µ—Б—В—М –µ–≥–Њ –Ї—А–Њ–≤–љ–∞—П, –њ—А–Є—А–Њ–і–љ–∞—П, –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ–∞—П –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—П.

–Т —Н—В—Г –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є—О –Њ–љ —Г—И–µ–ї —Б –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є, –Є —Б—В–∞–ї–Њ —П—Б–љ–Њ, —З—В–Њ –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –њ—А–µ–ґ–љ–Є–µ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Є–Є –±—Л–ї–Є, —В–∞–Ї —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —Б—В—Г–њ–µ–љ—М–Ї–∞–Љ–Є –Ї —Н—В–Њ–є, –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є. –° –ґ–∞–і–љ–Њ—Б—В—М—О –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –≥–Њ–ї–Њ–і–∞ –љ–∞–±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Њ–љ –љ–∞ –њ–µ—А–Њ –Є —З–µ—А–љ–Є–ї–∞, –Ї –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ –Є —А–Њ–±–Ї–Њ —В—П–љ—Г–ї—Б—П –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М.

–° —Н—В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –≤—Б–µ –µ–≥–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–∞ –Ї –і—А—Г–Ј—М—П–Љ –њ–µ—А–µ–њ–Њ–ї–љ–Є–ї–Є—Б—М –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л–Љ–Є –њ–ї–∞–љ–∞–Љ–Є, –Њ—В—З–µ—В–∞–Љ–Є –Њ –µ–≥–Њ –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е –і–µ–ї–∞—Е, –Њ—В–Ј—Л–≤–∞–Љ–Є –Њ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї–Є—В–µ—А–∞—В—Г—А–љ—Л—Е —П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е. –Т–Њ—В –Њ–і–љ–Њ –Є–Ј –µ–≥–Њ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —В–Є–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–Є—Б–µ–Љ –Ї–Њ –Љ–љ–µ –Њ—В 27 –Є—О–љ—П 1926 –≥–Њ–і–∞:

«–Ф—А—Г–≥ –Ъ–Њ—А–љ–µ–ї–Є–є. –Ф–µ–ї–∞ –≤–Њ—В –Ї–∞–Ї–Є–µ: —В—А–µ—В—М–µ–≥–Њ –і–љ–Є –Њ—В–і–∞–ї 2 –Ї–љ–Є–≥–Є. ...–Ю—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —Б–і–µ–ї–∞—В—М 4 –Ї–љ–Є–≥–Є. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ–і–љ—Г –Ї–Њ–љ—З–Є–ї. –Ф—А—Г–≥–∞—П –љ–∞–њ–Є—Б–∞–љ–∞, –љ–Њ –љ–µ —Б–і–µ–ї–∞–љ–Њ –Ї –љ–µ–є —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Њ–≤: —П —Б–∞–Љ –Ї –љ–µ–є —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є –і–µ–ї–∞—О. –Ч–љ–∞—З–Є—В, –Њ—Б—В–∞–ї–Њ—Б—М —Ж–µ–ї–Є–Ї–Њ–Љ –і–≤–µ –Є –Ї –Њ–і–љ–Њ–є —А–Є—Б—Г–љ–Ї–Є.

–Я–Њ–і—Г–Љ–∞–є: –Ј–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–≤–∞ –Љ–µ—Б—П—Ж–∞ —П —В—Г–і–∞ (–≤ –У–Њ—Б–Є–Ј–і–∞—В.- –Ъ. –І.) –і–∞–ї 7 –Ї–љ–Є–≥, –і–∞ —А–∞–љ—М—И–µ 4, –Є—В–Њ–≥–Њ 11».