–ü–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –≤―¹–Β ―²–Β–≥–Η

–£ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, –Κ–Α–Κ –Η ―¹–Β–Ι―΅–Α―¹, ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Μ–Η –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹―³–Β―Ä―΄ –¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η – ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―è –Η ―é―Ä–Η―¹–Ω―Ä―É–¥–Β–Ϋ―Ü–Η―è, –Η–Ϋ–Ε–Β–Ϋ–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ –Η –Φ–Β–¥–Η―Ü–Η–Ϋ–Α, – –Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²―É–Ω–Ϋ―΄ –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ―É –Κ–Μ–Α―¹―¹―É –Η ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ–Α–Φ. –ê –Β―¹–Μ–Η –≤–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–≤–Β–Ζ–Μ–Ψ –Η –≤―΄ ―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β, –Η–Μ–Η –≤ –¥–Β―Ä–Β–≤–Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤–Β―Ä–Β―¹–Κ–Ψ–≤―΄―Ö –Ω―É―¹―²–Ψ―à–Β–Ι, –Η–Μ–Η –≤ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―²―Ä―É―â–Ψ–±–Α―Ö? –ù–Α –Κ–Α–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β? –î–Α–≤–Α–Ι―²–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ–Η–Φ―¹―è ―¹ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è–Φ–Η –±―΄–Μ―΄―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ–Η –Η –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ψ―Ä–Η–≥–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η.

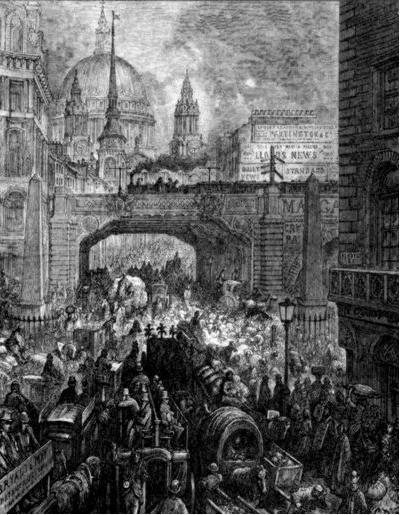

–€–Η―Ä –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι: –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É–≥–Η

–£ 1851 –≥–Ψ–¥―É –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ –±―΄–Μ–Η –≤ ―É―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Η, –Α –≤ 1891 –≥–Ψ–¥―É, ―É–Ε–Β –Ϋ–Α –Ζ–Α–Κ–Α―²–Β –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η, –Φ―΄ –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Φ –Η –±–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β ―Ü–Η―³―Ä―΄ – 1 386 167 –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ –Η 58 527 –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ. –î–Α–Ε–Β ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ϋ–Β–±–Ψ–≥–Α―²―΄–Β ―¹–Β–Φ―¨–Η ―¹―²–Α―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Ψ–¥–Ϋ―É ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ―É – ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―É―é maid of all works, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Η ―¹―²―Ä―è–Ω–Α―²―¨, –Η –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è ―É–±–Ψ―Ä–Κ–Ψ–Ι. –ü–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α―è―¹―¨ –≤―΄―à–Β –Ω–Ψ –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –Φ―΄ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Β ―΅–Η―¹–Μ–Ψ ―¹–Μ―É–≥, –Ϋ–Β –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è ―É–Ε–Β –Ψ–± –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―Ö, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–≥–Η –Η―¹―΅–Η―¹–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ―²–Ϋ―è–Φ–Η. –ù–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β XIX –≤–Β–Κ–Α ―à–Β―¹―²–Ψ–Ι –≥–Β―Ä―Ü–Ψ–≥ –ü–Ψ―Ä―²–Μ–Β–Ϋ–¥ –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ 320 ―¹–Μ―É–≥ –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α.

–£ ―É―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―à–Μ–Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥―Ü―΄ –Η–Ζ –Ϋ–Η–Ζ–Ψ–≤, –≤ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Γ ―Ä–Α–Ζ–≤–Η―²–Η–Β–Φ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Β–Ω–Β―Ä―¨ –¥–Ϋ–Β–Φ ―¹ –Ψ–≥–Ϋ–Β–Φ –Ϋ–Β ―¹―΄―â–Β―à―¨ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö – –≤―¹–Β –Κ―Ä–Β―¹―²―¨―è–Ϋ–Κ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ, –≥–¥–Β –Ω–Μ–Α―²–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅―à–Β –Η –≥–¥–Β –±―΄–Μ ―à–Α–Ϋ―¹ –≤―¹―²―Ä–Β―²–Η―²―¨ –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É–Ε–Α.

–ù–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥―É –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η–Φ–Η ―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Α–Φ–Η. –£ –Ω―Ä–Ψ–≤–Η–Ϋ―Ü–Η–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Η–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö ―è―Ä–Φ–Α―Ä–Κ–Α―Ö, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι‑–Μ–Η–±–Ψ –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―², –Ψ–±–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α―é―â–Η–Ι –Η―Ö –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―é: –Κ―Ä–Ψ–≤–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ―É, ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η – –Φ–Β―²–Μ―É. –ß―²–Ψ–±―΄ –Ζ–Α–Κ―Ä–Β–Ω–Η―²―¨ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä –Ψ –Ϋ–Α–Ι–Φ–Β, ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β–≥–Ψ‑–Ϋ–Α–≤―¹–Β–≥–Ψ ―Ä―É–Κ–Ψ–Ω–Ψ–Ε–Α―²–Η–Β –Η –≤―΄–Ω–Μ–Α―²–Α –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Φ―΄ –Α–≤–Α–Ϋ―¹–Ψ–Φ.

–ù–Ψ –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö –Ζ–Α―²–Β–Η –Φ–Η–Μ–Ψ–Ι ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ―΄ ―É–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–Φ, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–≥ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Η―¹–Κ–Α―²―¨ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –±–Η―Ä–Ε–Η ―²―Ä―É–¥–Α –Η–Μ–Η –Α–≥–Β–Ϋ―²―¹―²–≤–Α –Ω–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Ψ―¹―²–Η, –Α ―²–Ψ –Η ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Ζ–Ϋ–Α–Κ–Ψ–Φ―΄―Ö. –ü–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Α–Ι–Φ–Ψ–Φ ―¹–Ψ–Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ―¨ –Φ–Β―¹―²–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, –Η –≥–Ψ―Ä–Β ―²–Ψ–Φ―É, –Κ―²–Ψ ―Ä–Β―à–Η–Μ―¹―è –±―΄ –Η―Ö –Ω–Ψ–¥–¥–Β–Μ–Α―²―¨ – ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β–Μ–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―É–¥–Ϋ–Ψ–Β. –£―ä–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –Ψ–±―Ä–Α―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Β–¥―΄–¥―É―â–Η–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –€―ç―Ä–Η –Η–Μ–Η –ù―ç–Ϋ―¹–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―è―¹–Ϋ–Η―²―¨, ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Α―è –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α, –¥–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Β―² ―¹–≤–Ψ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ϋ–Β –≤–Ψ–¥–Η―²―¹―è –Μ–Η –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι ―¹–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤―É.

–£ 1844 –≥–Ψ–¥―É ―¹–Α―²–Η―Ä–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Ι –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ «–ü–Α–Ϋ―΅» –Ψ–Ω―É–±–Μ–Η–Κ–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Α―Ä–Ψ–¥–Η―é –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ω―Ä–Ψ―¹:

«–Γ―É–¥–Α―Ä―΄–Ϋ―è! –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² –î–Α―¹―²–Β―Ä –Ε–Β–Μ–Α–Β―² –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Β–¥–Η–Ϋ―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤ –Φ–Ψ–Β–Φ –¥–Ψ–Φ–Β, ―è –Ω―Ä–Ψ―à―É –£–Α―¹, –Β–Β –±―΄–≤―à―É―é ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ―É, ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Η―²―¨, –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥–Η―² –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –¥–Μ―è –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤. –£ –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Φ ―è –Ϋ–Α―¹―²―Ä–Α–¥–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ―² –¥–Β―Ä–Ζ–Ψ―¹―²–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ―¹―²–Η ―¹–Μ―É–≥ (–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β, –Ω–Ψ –Φ–Ψ–Β–Φ―É –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é, –Ω–Ψ―¹–Μ–Α–Ϋ―΄ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―²–Β―Ä–Ζ–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Μ―é–¥–Β–Ι), –Η –Ω–Ψ―¹–Β–Φ―É –Ω―Ä–Ψ―à―É –≤–Α―¹ –Ϋ–Β ―¹–Β―Ä–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―É―é ―¹–Κ―Ä―É–Ω―É–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Η―Ö ―Ä–Α―¹―¹–Ω―Ä–Ψ―¹–Ψ–≤… –ü―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α―²―¨―¹―è, ―è –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Α –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―². –ï―â–Β –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Φ–Ϋ–Β –≤–Η–¥–Β―²―¨ ―²–Α–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Η―Ö –Ψ―¹–Ω–Η–Ϋ… –ê ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β–≤–Ζ―Ä–Α―΅–Ϋ–Β–Β –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Α –Ϋ–Α –≤–Η–¥, ―²–Β–Φ –Μ―É―΅―à–Β. –ù–Β–Κ–Α–Ζ–Η―¹―²–Α―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―ç―²–Ψ ―΅―²–Ψ‑―²–Ψ –≤―Ä–Ψ–¥–Β –¥–Β―à–Β–≤–Ψ–Ι ―É–Ϋ–Η―³–Ψ―Ä–Φ―΄ –¥–Μ―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ω―Ä–Β–¥–Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Η–Φ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Ψ–Ι: ―É–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Η–Φ –Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η –Ψ―²–≤―Ä–Α―â–Α–Β―² –Ψ―² –≤―¹―è–Κ–Η―Ö –≥–Μ―É–Ω–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ü–Ψ–Κ–Α ―΅―²–Ψ –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² –Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –¥–Ψ―¹―²–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α–Ϋ–¥–Η–¥–Α―²―É―Ä–Ψ–Ι…

–· –Ϋ–Α–¥–Β―é―¹―¨, –Ψ–Ϋ–Α ―²―Ä–Β–Ζ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Α –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η. –ê ―²–Ψ –≤–Β–¥―¨ –Κ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η –Ϋ–Α―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Β, –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –Ω―Ä–Η–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―é―²―¹―è –Κ –±―É―²―΄–Μ–Κ–Β, –¥–Α–±―΄ –Ψ―²–Ψ–Φ―¹―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ä–Ψ–¥–Β. –Δ―É―² ―É–Ε –Κ–Α–Κ –Ϋ–Η –Ζ–Α–Ω–Η―Ä–Α–Ι –±―Ä–Β–Ϋ–¥–Η, –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Β ―É–±–Β―Ä–Β–Ε–Β―à―¨. –ê –Ω–Ψ―¹―É–¥―É –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² –Ϋ–Β –±―¨–Β―² –Μ–Η? –· –≤―¹–Β–≥–¥–Α –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Η–≤–Α―é –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ζ–Α ―Ä–Α–Ζ–±–Η―²―É―é –Ω–Ψ―¹―É–¥―É, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α –Φ–Ψ–Η –Ϋ–Β―Ä–≤―΄ –Κ―²–Ψ –Ζ–Α–Ω–Μ–Α―²–Η―²? –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, ―¹–Μ―É–≥–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Ω–Β―Ä–Β–±–Η―²―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ―¹―É–¥―΄, ―΅―²–Ψ –Η –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α―²–Η―². –ß–Β―¹―²–Ϋ–Α –Μ–Η –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―²? –Δ―É―², ―¹―É–¥–Α―Ä―΄–Ϋ―è, –Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨―²–Β –Ψ―²–≤–Β―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ―²–Ψ―΅–Ϋ–Β–Β, –≤–Β–¥―¨ ―è ―É–Ε–Β ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―Ä–Α–Ζ –Ψ–±–Φ–Α–Ϋ―΄–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Μ―é–¥―è―Ö. –û–¥–Ϋ–Α–Ε–¥―΄ –Ϋ–Α–Ϋ―è–Μ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ―É ―¹ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄–Φ–Η ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η―è–Φ–Η, –Α –±―É–Κ–≤–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é ―¹–Ω―É―¹―²―è ―É–≤–Η–¥–Β–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―²–¥–Α–Β―² ―²―Ä–Η ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä―²–Ψ―³–Β–Μ–Η–Ϋ―΄ –Κ–Α–Κ–Ψ–Φ―É‑―²–Ψ ―à–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ―â–Η–Κ―É ―¹ –±–Β–Μ―΄–Φ–Η –Φ―΄―à–Α–Φ–Η. –†–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ ―΅–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨? –£–Β–Ε–Μ–Η–≤–Α –Μ–Η –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―²? –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Μ–Η –Ψ–Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ϋ–Ψ―¹–Η―² –Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤―΄–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä?.. –€–Ψ–Ε–Β―² –Μ–Η –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² –≤―¹―²–Α–≤–Α―²―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ, –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ –Ψ―² ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Κ–Α–Κ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Μ–Β–≥–Μ–Α ―¹–Ω–Α―²―¨? –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Α―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Α –Η–≥–Ψ–Μ–Κ–Β – –≤―¹–Β–≥–¥–Α ―¹–Ω–Η―² ―¹ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –≥–Μ–Α–Ζ–Κ–Ψ–Φ. –ï―¹―²―¨ –Μ–Η ―É –ë―Ä–Η–¥–Ε–Β―² ―É―Ö–Α–Ε–Β―Ä―΄? –Δ–Α–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ–Η―Ü ―è –Ϋ–Β –Ω–Ψ―²–Β―Ä–Ω–Μ―é. –™–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α –±―΄―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Ψ–Ϋ–Α―Ö–Η–Ϋ―è, –Ψ–Ϋ–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Β―² –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –≤―¹–Β –Φ–Η―Ä―¹–Κ–Ψ–Β, –Κ–Α–Κ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β―à–Α–≥–Ϋ–Β―² –Ω–Ψ―Ä–Ψ–≥ –¥–Ψ–Φ–Α» [15].

–†–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α―é―², –Ϋ–Α―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ―΄–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β ―¹–Μ―É–≥. –Ξ–Ψ―²―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤ ―É–±–Β–¥–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ϋ–Β –Κ–Μ–Β–≤–Β―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –±―΄–≤―à–Η―Ö ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Κ–Α–Κ –Η –Ϋ–Β ―Ö–≤–Α–Μ–Η―²―¨ –Η―Ö –Ϋ–Β–Ζ–Α―¹–Μ―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ, –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Ϋ–Β –Ψ―²–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–Β–±–Β –≤ ―É–¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨―¹―²–≤–Η–Η –Η―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨. –î–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨ –Κ–Μ–Β–≤–Β―²―É –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ. –€–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β, –≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –≤ ―Ä–Β–Κ–Ψ–Φ–Β–Ϋ–¥–Α―Ü–Η–Η, ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―É–±―ä–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ, –Α –Μ―é–¥―è–Φ ―¹–≤–Ψ–Ι―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ―à–Η–±–Α―²―¨―¹―è, –Ϋ–Β ―²–Α–Κ –Μ–Η? –†–Α–Ζ–≤–Β ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Β―¹―²―É–Ω–Μ–Β–Ϋ–Η–Β?

–‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―¹–Μ―É–≥–Η, ―¹–Ψ–≤―¹–Β–Φ –Ψ―²―΅–Α―è–≤―à–Η―¹―¨, –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –≤ ―¹―É–¥ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤, –Ψ―²–Ϋ―è–≤―à–Η―Ö ―É –Ϋ–Η―Ö ―à–Α–Ϋ―¹ –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²―É. –Δ–Α–Κ –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Η–Μ–Α ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α, ―΅―¨―è –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–Ε–Α –≤ –Ω–Η―¹―¨–Φ–Β –Ϋ–Α–Ζ–≤–Α–Μ–Α –Β–Β «–Ϋ–Α–≥–Μ–Ψ–Ι –Η –¥–Β―Ä–Ζ–Κ–Ψ–Ι –¥–Β–≤–Η―Ü–Β–Ι, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–¥–Ψ–Μ–≥―É –Ζ–Α–Μ–Β–Ε–Η–≤–Α–Β―²―¹―è –≤ –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η, –Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Β―²―¹―è ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Β―²―¹―è ―¹ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι» [16]. –Γ―É–¥―¨―è –Ϋ–Β ―É–≤–Η–¥–Β–Μ –≤ ―¹–Μ–Ψ–≤–Α―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –Ζ–Μ–Ψ–≥–Ψ ―É–Φ―΄―¹–Μ–Α –Η –Ζ–Α–Κ―Ä―΄–Μ –¥–Β–Μ–Ψ, –Η―¹―²–Η―Ü–Α –Ε–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ–Α―¹―¨ –±–Β–Ζ ―Ä–Α–±–Ψ―²―΄ –Η, –≤–Β―Ä–Ψ―è―²–Ϋ–Β–Β –≤―¹–Β–≥–Ψ, ―¹ –Ω–Ψ–¥–Φ–Ψ―΅–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Β–Ω―É―²–Α―Ü–Η–Β–Ι – –Κ―²–Ψ –Ϋ–Α–Ι–Φ–Β―² ―¹―É―²―è–Ε–Ϋ–Η―Ü―É? –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–Ι –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Ψ –Η–Ζ‑–Ζ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄―Ö ―¹–Μ–Ψ–≤. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―¹–Μ―É–≥ ―²–Ψ–Ε–Β ―¹―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ «―¹–Α―Ä–Α―³–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β ―Ä–Α–¥–Η–Ψ»: –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α―è―¹―¨ –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –¥–Ϋ―è, ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η ―¹–Ω–Μ–Β―²–Ϋ–Η―΅–Α–Μ–Η –Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α―Ö –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α―²―¨ ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Κ–Β –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ψ―²–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨ –Ψ―² –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ–≥–Ψ.

–ï―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–Ϋ―è―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ―É –Φ–Ψ–≥ –¥–Α–Ε–Β –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Ι –±–Α–Ϋ–Κ–Ψ–≤―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Β―Ä–Κ, ―¹–Μ―É–≥–Α ―¹―΅–Η―²–Α–Μ―¹―è ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Α. –Γ 1777 –≥–Ψ–¥–Α –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²–Β–Μ―¨ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ –Ϋ–Α–Μ–Ψ–≥ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―Ä–Β 1 –≥–Η–Ϋ–Β–Η –Ζ–Α ―¹–Μ―É–≥―É –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Α – ―²–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Ψ –Ϋ–Α–¥–Β―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Ψ–Κ―Ä―΄―²―¨ ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄ –≤ –≤–Ψ–Ι–Ϋ–Β ―¹ –Α–Φ–Β―Ä–Η–Κ–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ–Η –Κ–Ψ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―è–Φ–Η. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –≥–Μ–Α–≤–Β–Ϋ―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Φ–Η―Ä–Β –Ω–Ψ–¥ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι.

–™–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1869

–€―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Α–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Ι (butler). –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―΅–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β –Ϋ–Β –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η―à―¨, –Ϋ–Ψ –≤ ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –±―΄–Μ –≤―΄―à–Β ―³–Η–Ζ–Η―΅–Β―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ ―²―Ä―É–¥–Α. –£ –Β–≥–Ψ –≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤―¹–Β –Κ–Μ―é―΅–Η, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –≤–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω–Ψ–≥―Ä–Β–±, ―΅―²–Ψ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―΄–Φ –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ – –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ ―¹–¥–Β–Μ–Κ–Η ―¹ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η –≤–Η–Ϋ–Ψ–Φ –Η –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ψ―² –Ϋ–Η―Ö –Κ–Ψ–Φ–Η―¹―¹–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β. –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Ι –Ψ–±―ä―è–≤–Μ―è–Μ –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι –Η ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –±–Μ―é–¥–Α –Ζ–Α ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ–±–Β–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤–Ψ–≤―Ä–Β–Φ―è, –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α―²―¨ –Η –Ζ–Α –≥–Α―Ä–¥–Β―Ä–Ψ–±–Ψ–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Ψ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ –Β–Φ―É –Ψ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è – ―ç―²–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α (valet).

–¦–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―¹–Μ―É–≥–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α, –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ –Β–Φ―É –≤–Α–Ϋ–Ϋ―É –Ω–Ψ―É―²―Ä―É –Η –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –Ϋ–Α –≤―΄―Ö–Ψ–¥, ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Μ –±–Α–≥–Α–Ε –¥–Μ―è –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι, –Ζ–Α―Ä―è–Ε–Α–Μ –Β–≥–Ψ ―Ä―É–Ε―¨―è, –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ. –‰–¥–Β–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä, «–¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Α», ―ç―²–Ψ, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –î–Ε–Η–≤―¹, –≥–Β―Ä–Ψ–Ι ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –ü. –™. –£―É–¥―Ö–Α―É–Ζ–Α – –¥–Α–Ε–Β –≤ XX –≤–Β–Κ–Β –Ψ–Ϋ –±–Μ―é–¥–Β―² –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –Θ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ–Η –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ―¹―²―è–Κ–Η –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Β―¹―²–Α―Ä–Β–Μ―΄–Β –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ―΄, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Ψ―²―Ä. –Θ–Ε –Ϋ–Β –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É –Μ–Η –î–Ε–Η–≤―¹ ―²–Α–Κ ―Ä–Β–≤–Ϋ–Ψ―¹―²–Ϋ–Ψ –Ψ―²–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ –Ω–Ψ―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Β–≤–Β―¹―² –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α –ë–Β―Ä―²–Η –£―É―¹―²–Β―Ä–Α? –•–Β–Ϋ–Η―²―¨–±–Α –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –±―΄ ―Ä–Α―¹―¹―²–Α–≤–Α–Ϋ–Η–Β.

–£–Η–Ζ–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä―²–Ψ―΅–Κ–Ψ–Ι –Μ–Α–Κ–Β―è (footman) –±―΄–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è –≤–Ϋ–Β―à–Ϋ–Ψ―¹―²―¨. –ù–Α ―ç―²―É –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –±―Ä–Α–Μ–Η –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η―Ö, ―¹―²–Α―²–Ϋ―΄―Ö –Η –Ψ–±―è–Ζ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹ –Κ―Ä–Α―¹–Η–≤―΄–Φ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Α–Φ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η–Κ―Ä―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―¹–Φ–Ψ―²―Ä–Β–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–±―²―è–≥–Η–≤–Α―é―â–Η―Ö ―΅―É–Μ–Κ–Α―Ö. –û–±–Μ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –≤ –Μ–Η–≤―Ä–Β―é, –Μ–Α–Κ–Β–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–Ε–Η–≤–Α–Μ –Ζ–Α ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–Φ –Η ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤–Η–¥–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η–¥–Α–≤–Α–Μ ―²–Ψ―Ä–Ε–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ–Ψ–Φ–Β–Ϋ―²―É. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Μ–Α–Κ–Β–Η ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Η―¹―¨–Φ–Α, –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –≥–Ψ―¹―²―è–Φ –¥–≤–Β―Ä―¨, –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹―΄ –Η–Ζ –Κ―É―Ö–Ϋ–Η –Η –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β ―²―è–Ε–Β―¹―²–Η (―Ö–Ψ―²―è –Κ–Α―Ä–Η–Κ–Α―²―É―Ä―΄ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Α―é―², –Κ–Α–Κ –Μ–Α–Κ–Β–Ι –Ϋ–Β―¹–Β―² –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ―¹ ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Ω–Κ–Ψ–Ι –Ω–Η―¹–Β–Φ, –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è, –Ϋ–Α–¥―Ä―΄–≤–Α―è―¹―¨, ―²–Α―â–Η―² –≤–Β–¥―Ä–Ψ ―¹ ―É–≥–Μ–Β–Φ). –ö–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–Ε–Α –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ –Φ–Α–≥–Α–Ζ–Η–Ϋ–Α–Φ, –Μ–Α–Κ–Β–Ι –Ω–Ψ―΅―²–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Ι –Η –Ϋ–Β―¹ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Η.

–£–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Η―è –Φ―É–Ε―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Ζ–Α –Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Α–Φ–Η –¥–Ψ–Φ–Α. –û–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ―É―é ―Ä–Ψ–Μ―¨ –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²―¨–Β –Η–≥―Ä–Α–Μ–Η ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Η (gardener), ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–≤―à–Η–Β –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Β ―à–Β–¥–Β–≤―Ä―΄ –≤ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Α―Ä–Κ–Α―Ö. –£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―Ö ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ –±―΄–Μ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―â–Η–Φ, –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α–≤–Β–¥―΄–≤–Α–Μ―¹―è ―Ä–Α–Ζ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω–Ψ–¥―¹―²―Ä–Η―΅―¨ –Μ―É–Ε–Α–Ι–Κ―É –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―¹―²–Η –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Ω–Α–Μ–Η―¹–Α–¥. –£ ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –≤–Ψ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ―΄ ―²–Α–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É–≥–Η, –Κ–Α–Κ –Κ―É―΅–Β―Ä, –Κ–Ψ–Ϋ―é―Ö, –≥―Ä―É–Φ, –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ω–Ψ–±–Β–≥―É―à–Κ–Α―Ö –Η ―². –¥. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―¹―²–Β―Ä–Β–Ψ―²–Η–Ω–Α–Φ, –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η, –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β, –Ε–Β―¹―²–Ψ–Κ–Η–Φ–Η ―¹ –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨–Φ–Η, –Μ–Β–Ϋ–Η–≤―΄–Φ–Η –Ω―¨―è–Ϋ―΅―É–≥–Α–Φ–Η, –Β―â–Β –Η –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ–Η –≤ –Ω―Ä–Η–¥–Α―΅―É. –ù–Ψ –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―Ü―΄ ―¹―É―Ä–Ψ–≤–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β, –Ϋ–Η―΅–Β–≥–Ψ ―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ –Η –Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α―Ö –Ψ–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―è.

–ö –Κ―É―΅–Β―Ä―É (coachman) –Ω―Ä–Β–¥―ä―è–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η―è: –Ψ–Ϋ –¥–Ψ–Μ–Ε–Β–Ϋ –±―΄–Μ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ ―É–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è ―¹ –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨–Φ–Η, –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨―¹―è ―²―Ä–Β–Ζ–≤―΄–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η, –Α–Κ–Κ―É―Ä–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω―É–Ϋ–Κ―²―É–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é, ―Ö–Μ–Α–¥–Ϋ–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η–Β–Φ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Ψ–±―¹―²–Ψ―è―²–Β–Μ―¨―¹―²–≤–Α―Ö. –î–Μ―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α ―É–Φ–Β–Ϋ–Η–Β ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Ψ–¥–Η―²―¨ –Κ–Α―Ä–Β―²―É –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―É―â–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Μ–Α–≤–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β ―²–Α–Κ ―É–Ε –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ. –£ –Η–¥–Β–Α–Μ–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨ ―²―Ä–Β–Ϋ–Η―Ä–Ψ–≤–Κ―É, ―². –Β. ―¹–Μ―É–Ε–Η―²―¨ –Ω–Ψ–¥–Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¨–Β–Φ ―É –¥―Ä―É–≥–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α. –î–Μ―è ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α ―¹―²–Ψ–Μ―¨ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Κ–Η –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨. –ï–≥–Ψ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –≤–Ζ―è―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è, –Ψ―² ―¹–Ψ―Ö–Η. –ï―¹–Μ–Η –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Ψ–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Ψ ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ –Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–¥–Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ –Κ–Η―΅–Η―²―¨―¹―è ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η–Β–Φ, ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Η–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –±―΄–Μ–Η –Ω–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–Ι ―΅–Α―¹―²–Η –Μ–Β–Ϋ–Η–≤―΄ – –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η –Ζ–Α―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η―Ö –Α–Ω–Α―²–Η–Β–Ι –Η –Β–Μ–Β –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β. –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ–Η–Φ–Η ―²―É–Ω―΄–Φ–Η –Μ–Β–Ϋ―²―è―è–Φ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α―é―² –≤ –Α–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η―Ö –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è―Ö –Ω–Ψ –Ψ–±―É―¹―²―Ä–Ψ–Ι―¹―²–≤―É –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η. –û–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –Ζ–Α–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ–Φ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤–Β―¹―²–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―É, ―É―Ö–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨–Φ–Η, ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Κ–Β ―É–Ω―Ä―è–Ε―¨ –Η ―¹–Α–Φ―É –Κ–Α―Ä–Β―²―É. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Β–Φ―É –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ ―¹–Β–¥–Μ–Α. –ï―¹–Μ–Η –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Ψ–Μ―¨―à–Β ―²―Ä–Β―Ö –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –≤ –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â―¨ –Κ―É―΅–Β―Ä―É –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ –Φ–Α–Μ―¨―΅–Η―à–Κ―É.

–Γ–Β–Φ―¨–Η –Ω–Ψ–±–Ψ–≥–Α―΅–Β –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Β―â–Β –Η –≥―Ä―É–Φ–Α (groom). –ï–≥–Ψ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨–Β –≤ 1870‑―Ö –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―² 60 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥ –Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Η–≥–Α―²―¨ 200–300 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤. –Ξ–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Ι –≥―Ä―É–Φ ―¹ –¥–Β―²―¹―²–≤–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥―è―Ö –Η ―É―΅–Η–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α–≤―΄–Κ–Α–Φ ―É ―¹―²–Α―Ä―à–Η―Ö –Ω–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥―É ―¹–Μ―É–≥. –Ξ–Ψ―²―è ―¹–Μ–Ψ–≤–Ψ «–≥―Ä―É–Φ» –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è―é―² –Κ –Μ―é–±―΄–Φ ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ, –Ζ–Α–Ϋ―è―²―΄–Φ –≤ –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Β, –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ψ–Ϋ–Ψ –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Β―² ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Α, –Ϋ–Α–Ϋ―è―²–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι –≤ –Ϋ–Α–Η–Μ―É―΅―à–Β–Ι ―³–Ψ―Ä–Φ–Β. –™―Ä―É–Φ –Ϋ–Α–¥–Ζ–Η―Ä–Α–Μ –Ζ–Α ―΅–Η―¹―²–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –Η―Ö ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ, –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Α–Φ–Η –Η ―². –¥.

–™―Ä―É–Φ ―²–Α–Κ–Ε–Β ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤ –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ–Β, –Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Α–Κ–Α–Μ ―΅―É―²―¨ –Ω–Ψ–Ψ–¥–Α–Μ―¨, –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥. –Γ–Ω―Ä–Α–≤–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –Ω–Ψ ―ç―²–Η–Κ–Β―²―É 1866 –≥–Ψ–¥–Α ―¹–Ψ–≤–Β―²―É–Β―² –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α―²―¨ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Φ–Α, –Β―¹–Μ–Η –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –±―É–¥―É―² –Ω―Ä–Η―¹―É―²―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Φ―΄. –î–Α–Φ–Α–Φ –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Κ–Α–Κ–Α―²―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Β―¹―²–≤–Β, –Ζ–Α –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Β–Ϋ–Η–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ ―¹–Β–Μ―¨―¹–Κ–Ψ–Ι –Φ–Β―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η. –ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ϋ–Β–Ζ–Α–Φ―É–Ε–Ϋ–Η―Ö –Ψ―¹–Ψ–±, –Η–Φ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–≥―É–Μ–Κ―É –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Η –≥―Ä―É–Φ–Α, –Ϋ–Ψ –Β―â–Β –Η –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –¥–Ε–Β–Ϋ―²–Μ―¨–Φ–Β–Ϋ–Α, –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥―è―â–Β–≥–Ψ―¹―è –≤ –¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Η ―É –Η―Ö ―¹–Β–Φ–Β–Ι. –ù–Α–≤–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–≥–Μ―è–¥―΄–≤–Α–Μ–Η –¥―Ä―É–≥ –Ζ–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ – –Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–Ω―É―¹―²–Η―² –Μ–Η –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η?

–†–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η ―Ä―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―é―Ö (head‑ostler, foreman). –Γ–Μ–Α–±–Ψ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Ϋ―΄–Β –Μ―é–¥–Η –Ϋ–Α ―ç―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨. –ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―à―²–Α―² –≤ –Β–Ε–Ψ–≤―΄―Ö ―Ä―É–Κ–Α–≤–Η―Ü–Α―Ö, ―¹―²–Α―Ä―à–Β–Φ―É –Κ–Ψ–Ϋ―é―Ö―É –Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Ψ –±―΄―²―¨ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ ―²–Η―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Φ, –Ϋ–Ψ –≤–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ–Ψ–Φ ―²―Ä–Β–Ζ–≤―΄–Φ, –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Η ―¹–Ω―Ä–Α–≤–Β–¥–Μ–Η–≤―΄–Φ. –Γ―Ä–Β–¥–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, –Ψ–Ϋ –Ζ–Α–Κ―É–Ω–Α–Μ –Κ–Ψ―Ä–Φ –Η ―¹–Μ–Β–¥–Η–Μ –Ζ–Α –Β–≥–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–≥ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨―¹―è ―¹ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Α―²―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –¥–Μ―è –Ω–Ψ―΅–Η–Ϋ–Κ–Η –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η –Η–Μ–Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ –≤–Β―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α―Ä–Α. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β ―¹―²–Α―Ä―à–Η–Β –Κ–Ψ–Ϋ―é―Ö–Η –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤–Β―²–Β―Ä–Η–Ϋ–Α―Ä–Α –≤ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≥–Ψ―Ä–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ –Η ―¹–Α–Φ–Η –Φ–Ψ–≥―É―² –Μ–Β―΅–Η―²―¨ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É –Η–Μ–Η, –Ϋ–Α ―Ö―É–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Ϋ–Β―Ü, –Ω–Ψ–Ζ–≤–Α–≤ –Κ―É–Ζ–Ϋ–Β―Ü–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ–¥–Φ–Ψ–≥―É. –†–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²―΄ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹–Α–Φ–Ψ–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –±―΄–Μ–Η –Ω–Β―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η.

–ß―²–Ψ –Κ–Α―¹–Α–Β―²―¹―è –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η, ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ –≥―É–≤–Β―Ä–Ϋ–Α–Ϋ―²–Κ–Α (governess), –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–≤―à–Α―è –Κ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–Φ―É –Κ–Μ–Α―¹―¹―É. –ù–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –≥―É–≤–Β―Ä–Ϋ–Α–Ϋ―²–Κ–Α –Η –≤―΄–±–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η–Ζ –Η–Β―Ä–Α―Ä―Ö–Η–Η, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―¹–Α–Φ–Η –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―Ü―΄ –Ϋ–Β –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η, –Κ―É–¥–Α –Β–Β –Ψ―²–Ϋ–Β―¹―²–Η – –Κ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ –Η–Μ–Η –Κ ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ. –ù–Α―¹―²–Ψ―è―â–Β–Ι –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ–Η―Ü–Β–Ι –±–Β–Μ―΄―Ö ―³–Α―Ä―²―É–Κ–Ψ–≤ –Η ―΅–Β–Ω―Ü–Ψ–≤ ―è–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Α (housekeeper), –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥–Α, –Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –Η ―¹–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η―Ü–Α –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ. –ù–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ –Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α―²―¨ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö, –Ζ–Α–Κ―É–Ω–Α―²―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²―΄, –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α―²―¨ –Ζ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É – –≤–Ψ―² –Μ–Η―à―¨ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Η–Ζ –Β–Β –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –û–Ω―΄―²–Ϋ–Α―è ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Α ―¹ –Μ–Β–≥–Κ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α –Φ–Ψ–Μ–Ψ–¥―É―é –±–Α―Ä–Α–Ϋ–Η–Ϋ―É –Ψ―² ―¹―²–Α―Ä–Ψ–Ι, –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Α –≤–Κ―É―¹–Ϋ–Β–Ι―à–Η–Β –≤–Α―Ä–Β–Ϋ―¨―è –Η ―¹–Ψ–Μ–Β–Ϋ―¨―è, –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η―²―¨ ―è–±–Μ–Ψ–Κ–Η –≤ ―²–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Β –Ζ–Η–Φ―΄ –Η –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η –Ϋ–Α―Ä–Β–Ζ–Α–Μ–Α –Ψ–Κ–Ψ―Ä–Ψ–Κ. –ï–Β –Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹―΄ –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Μ―¨―à–Β –±―É―³–Β―²–Α: ―¹―Ä–Β–¥–Η –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–≥–Ψ, ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Α –Ω―Ä–Η―¹–Φ–Α―²―Ä–Η–≤–Α–Μ–Α –Ζ–Α –Ω–Ψ–≤–Β–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Α–Ι –Ζ–Α–≤–Β―¹―²–Η –Κ–Α–≤–Α–Μ–Β―Ä–Α! –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Α―è –Μ–Η―²–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Α ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Η–Μ–Α –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ–Ψ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–≤ ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Ψ–Κ: ―²―É―² –Η –Ω―Ä–Η–≤–Β―²–Μ–Η–≤–Α―è –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –Λ―ç–Ι―Ä―³–Α–Κ―¹, ―²–Α–Κ ―Ä–Α–¥―É―à–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ―è–≤―à–Α―è –î–Ε–Β–Ϋ –≠–Ι―Ä, –Η –Ϋ–Β–¥–Α–Μ–Β–Κ–Α―è –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –™―Ä–Ψ―É–Ζ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –™–Β–Ϋ―Ä–Η –î–Ε–Β–Ι–Φ―¹–Α «–ü–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ―² –£–Η–Ϋ―²–Α», –Η –≥–Μ―É–±–Ψ–Κ–Ψ ―²―Ä–Α–≥–Η―΅–Ϋ―΄–Ι –Ω–Β―Ä―¹–Ψ–Ϋ–Α–Ε –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –î–Β–Ϋ–≤–Β―Ä―¹ –Η–Ζ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α –î–Α―³–Ϋ―΄ –¥―é –€–Ψ―Ä―¨–Β «–†–Β–±–Β–Κ–Κ–Α». –ù–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Ι ―è―Ä–Κ–Η–Ι ―²–Α–Ϋ–¥–Β–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η ―ç–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Η, –±–Β–Ζ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ, –Ζ–Α–Ω–Β―΅–Α―²–Μ–Β–Ϋ –≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β ―è–Ω–Ψ–Ϋ―Ü–Α –ö–Α―²―Ü―É–Ψ –‰―¹–Η–≥―É―Ä–Ψ «–û―¹―²–Α―²–Κ–Η –¥–Ϋ―è» – –Η―¹―²–Ψ―Ä–Η―è –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ―é–±–≤–Η –Η ―É―²―Ä–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι –Ϋ–Α ―³–Ψ–Ϋ–Β –Ψ–≥―Ä–Ψ–Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²―¨―è.

–Ξ–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α –Η –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ö―ç―¹―¹–Β–Μ―¹». 1887

–¦–Η―΅–Ϋ–Α―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è, –Η–Μ–Η –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Α (lady’s maid), –±―΄–Μ–Α –Ε–Β–Ϋ―¹–Κ–Η–Φ ―ç–Κ–≤–Η–≤–Α–Μ–Β–Ϋ―²–Ψ–Φ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α. –ù–Α ―ç―²―É ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―¹–Ψ–±―΄ –Φ–Η–Μ–Ψ–≤–Η–¥–Ϋ―΄–Β, ―¹ –Ω–Ψ–Κ–Μ–Α–¥–Η―¹―²―΄–Φ –Ϋ―Ä–Α–≤–Ψ–Φ –Η –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Ϋ―΄–Β. –ö–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Α –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Β –Ω―Ä–Η―΅–Β―¹―΄–≤–Α―²―¨―¹―è –Η –Ψ–¥–Β–≤–Α―²―¨―¹―è, ―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α –Β–Β –Ω–Μ–Α―²―¨―è –Η ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ–Α –Κ―Ä―É–Ε–Β–≤–Α –Η –±–Β–Μ―¨–Β, –Ζ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α –Β–Β –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ―¨, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Ι. –î–Ψ –Φ–Α―¹―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Α –Κ―Ä–Β–Φ–Ψ–≤ –Η ―à–Α–Φ–Ω―É–Ϋ–Β–Ι –≤―¹–Β ―ç―²–Η ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―à–Ϋ–Η―Ö ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è―Ö, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Α–Φ–Η. –ü–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–≥ –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―é―² ―Ä–Β―Ü–Β–Ω―²―΄ –Μ–Ψ―¹―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ―² –≤–Β―¹–Ϋ―É―à–Β–Κ, –±–Α–Μ―¨–Ζ–Α–Φ–Ψ–≤ –Ψ―² –Ω―Ä―΄―â–Β–Ι, –Ζ―É–±–Ϋ―΄―Ö –Ω–Α―¹―² (–Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Β –Φ–Β–¥–Α –Η ―²–Ψ–Μ―΅–Β–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―É–≥–Μ―è). –û―΅–Β–Ϋ―¨ ―΅–Α―¹―²–Ψ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ω–Ψ–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Μ–Α―²―¨―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η –Ψ–¥–Β–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ψ–Ϋ–Η –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –Μ―É―΅―à–Β –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η. –ü–Ψ –Φ–Β―Ä–Κ–Α–Φ XIX –≤–Β–Κ–Α, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Β―¹―²–Η–Ε–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è.

–ö–Α–Κ ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Α–Β―² «–†―É–Κ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–≥» 1831 –≥–Ψ–¥–Α, «–Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η―è – ―ç―²–Ψ, ―¹―²―Ä–Ψ–≥–Ψ –≥–Ψ–≤–Ψ―Ä―è, –Ϋ–Α―É–Κ–Α, –Α –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Α – –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Ψ―Ä » [17]. –î–Β–Ι―¹―²–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²―¨ –Ψ–±–Β–¥ –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ω–Ψ–¥–≤–Η–≥–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–±–Β–¥―΄ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Η –Η–Ζ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Η―Ö –±–Μ―é–¥, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ω–Α―Ä―É –¥–Β―¹–Β―Ä―²–Ψ–≤, –Α –Κ―É―Ö–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ψ–±–Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β –±―΄–Μ–Ψ –≤–Β―¹―¨–Φ–Α –Ω―Ä–Η–Φ–Η―²–Η–≤–Ϋ―΄–Φ. –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Ψ ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à–Η, –Κ–Α–Κ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Κ–Α ―¹ ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä–Ϋ―΄–Φ ―Ä–Β–Ε–Η–Φ–Ψ–Φ, –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –Φ–Β―΅―²–Α―²―¨. –ö―É―Ö–Α―Ä–Κ–Α (cook) ―¹–Α–Φ–Α ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–≤–Β―¹―²–Η –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –≤ –¥―É―Ö–Ψ–≤–Κ–Β (–Α ―²–Ψ –Η –≤ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²–Ψ–Φ –Ψ―΅–Α–≥–Β) –¥–Ψ –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Β–Φ–Ω–Β―Ä–Α―²―É―Ä―΄ –Η –Ϋ–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Β ―¹–Ε–Β―΅―¨ –±–Μ―é–¥–Ψ, –Ϋ–Ψ –Η ―É–≥–Ψ–¥–Η―²―¨ –≤–Ζ―΄―¹–Κ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –≤–Κ―É―¹–Α–Φ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤. –†–Α–±–Ψ―²–Α –±―΄–Μ–Α –Ψ―΅–Β–Ϋ―¨ –Ψ―²–≤–Β―²―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è, ―É―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ –Κ –Β–¥–Β –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ψ –≤―¹–Β–Ι ―¹–Β―Ä―¨–Β–Ζ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é. –î–Ψ–±–Α–≤–Η―²―¨ ―¹―é–¥–Α –Ϋ–Β―Ö–≤–Α―²–Κ―É ―ç―³―³–Β–Κ―²–Η–≤–Ϋ―΄―Ö –Φ–Ψ―é―â–Η―Ö ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤ (–≤ ―Ö–Ψ–¥ ―à–Μ–Α ―¹–Ψ–¥–Α, –Ζ–Ψ–Μ–Α, –Ω–Β―¹–Ψ–Κ), –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Β ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Η–Μ―¨–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –Φ–Η–Μ–Μ–Η–Ψ–Ϋ–Α ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Ω―Ä–Η―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Μ–Β–Ϋ–Η–Ι, –Φ―É―¹―¹–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β ―²―Ä–Β–≤–Ψ–Ε–Ϋ―΄―Ö ―¹–Μ―É―Ö–Ψ–≤ –Ψ –≤―Ä–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–±–Α–≤–Κ–Α―Ö, –Η ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η―²―¹―è ―è―¹–Ϋ–Ψ – ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ –≤ –Η–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Α–±–Ψ―Ä–Α―²–Ψ―Ä–Η–Η.

–û―² –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Η ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²–Α, –Ψ–±―à–Η―Ä–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Ζ–Ϋ–Α–Ϋ–Η―è –≤ –Κ―É–Μ–Η–Ϋ–Α―Ä–Η–Η –Η –±―΄―¹―²―Ä–Α―è ―Ä–Β–Α–Κ―Ü–Η―è. –£ –Ζ–Α–Ε–Η―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―Ö –Κ –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Β –Ω―Ä–Η―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Ϋ–Η―Ü―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ψ―²–≤–Β―΅–Α–Μ–Α –Ζ–Α ―É–±–Ψ―Ä–Κ―É –Κ―É―Ö–Ϋ–Η, –Κ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Α –Ψ–≤–Ψ―â–Η –Η ―¹―²―Ä―è–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Β―¹–Μ–Ψ–Ε–Ϋ―΄–Β –±–Μ―é–¥–Α. –ù–Β–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Α―è –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Φ―΄―²―¨ ―²–Α―Ä–Β–Μ–Κ–Η, ―¹–Κ–Ψ–≤–Ψ―Ä–Ψ–¥–Κ–Η –Η –Κ–Α―¹―²―Ä―é–Μ–Η –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Β (scullery maid). –Ξ–Α–Μ–Α―²–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Α ―¹―²–Ψ–Η―²―¨ –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –≤―¹–Β–Ι ―¹–Β–Φ―¨–Β! –ü–Ψ –Κ―Ä–Α–Ι–Ϋ–Β–Ι –Φ–Β―Ä–Β, –Η–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –≤–Β―â–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Η―è –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É, –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Β –Ψ–± –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Φ–Β–¥–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α―¹―²―Ä―é–Μ―¨, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Β―² ―è–¥–Ψ–≤–Η―²–Α―è –Ω–Α―²–Η–Ϋ–Α, –Β―¹–Μ–Η –Η―Ö –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Β–¥―É–Β―² –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―É―à–Η―²―¨.

–£ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω―Ä–Η–Ϋ―è―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ ―²―Ä–Β―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Κ: –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ―É, –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―É―é –Η –Ϋ―è–Ϋ―é. –™–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β (housemaids, parlourmaids) –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–≥ ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Α 18 ―΅–Α―¹–Ψ–≤. –ü–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –≥–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Ω―Ä–Η ―¹–≤–Β―΅–Α―Ö, ―¹ 5–6 ―É―²―Ä–Α –¥–Ψ ―²–Β―Ö –Ω–Ψ―Ä, –Ω–Ψ–Κ–Α ―¹–Β–Φ―¨―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Α―¹―¨ ―¹–Ω–Α―²―¨. –™–Ψ―Ä―è―΅–Α―è –Ω–Ψ―Ä–Α –Ϋ–Α―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ–Α, –¥–Μ–Η–≤―à–Β–≥–Ψ―¹―è ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Φ–Α―è –¥–Ψ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ –Α–≤–≥―É―¹―²–Α. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α–Ζ–≤–Μ–Β―΅–Β–Ϋ–Η–Ι, –Ψ–±–Β–¥–Ψ–≤, –Ω―Ä–Η–Β–Φ–Ψ–≤ –Η –±–Α–Μ–Ψ–≤, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―Ä–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ–Η –Ω–Ψ–¥―΄―¹–Κ–Η–≤–Α–Μ–Η –≤―΄–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄―Ö –Ε–Β–Ϋ–Η―Ö–Ψ–≤ –¥–Μ―è –¥–Ψ―΅–Β–Κ. –î–Μ―è ―¹–Μ―É–≥ –Ε–Β ―¹–Β–Ζ–Ψ–Ϋ –Ψ–±–Ψ―Ä–Α―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨, –Μ–Η―à―¨ ―¹ ―É―Ö–Ψ–¥–Ψ–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ê –Ω―Ä–Ψ―¹―΄–Ω–Α―²―¨―¹―è –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –≤ –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è, ―¹–Ω–Ψ–Ζ–Α―Ä–Α–Ϋ–Κ―É.

–Δ―Ä―É–¥ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –±―΄–Μ ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Φ –Η –Ϋ―É–¥–Ϋ―΄–Φ. –£ –Η―Ö ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Η –Ω―΄–Μ–Β―¹–Ψ―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Η ―¹―²–Η―Ä–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―à–Η–Ϋ, –Ϋ–Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Ι –±―΄―²–Ψ–≤–Ψ–Ι ―²–Β―Ö–Ϋ–Η–Κ–Η. –ë–Ψ–Μ–Β–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Ψ―¹―²–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω―Ä–Ψ–≥―Ä–Β―¹―¹–Α –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ϋ–Β ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Η―Ö –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α―²―¨. –½–Α―΅–Β–Φ ―²―Ä–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Φ–Α―à–Η–Ϋ―É, –Β―¹–Μ–Η ―²―É –Ε–Β ―¹–Α–Φ―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –Φ–Ψ–Ε–Β―² –≤―΄–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²―¨ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ? –ö–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―΄ –≤ ―¹―²–Α―Ä–Η–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―É―¹–Α–¥―¨–±–Α―Ö ―²―è–Ϋ―É–Μ–Η―¹―¨ ―΅―É―²―¨ –Μ–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α –Φ–Η–Μ―é, –Η –Η―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Κ―Ä–Β―¹―²–Η –≤―Ä―É―΅–Ϋ―É―é, ―¹―²–Ψ―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö. –≠―²–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ψ–Ι –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―¹–Α–Φ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Η–Ζ―à–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Α, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é –¥–Β–≤–Ψ―΅–Κ–Η 10–15 –Μ–Β―², ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β tweenies. –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–Ϋ–Ψ ―É―²―Ä–Ψ–Φ, –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ–Ψ―²–Β, –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–Ε–Η–≥–Α–Μ–Η ―¹–≤–Β―΅―É –Η ―²–Ψ–Μ–Κ–Α–Μ–Η –Β–Β –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –Ω–Ψ –Φ–Β―Ä–Β –Ω―Ä–Ψ–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Ω–Ψ –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä―É. –‰, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –≤–Ψ–¥―É –¥–Μ―è –Ϋ–Η―Ö –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –Ϋ–Β –≥―Ä–Β–Μ. –û―² –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö ―Ä–Α–Ζ–≤–Η–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –≥–Ϋ–Ψ–Ι–Ϋ–Ψ–Β –≤–Ψ―¹–Ω–Α–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ―¹―É―¹―²–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Μ–Η–Ζ–Η―¹―²–Ψ–Ι ―¹―É–Φ–Κ–Η. –ù–Β–¥–Α―Ä–Ψ–Φ ―ç―²–Ψ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β–≤–Α–Ϋ–Η–Β –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―²―¹―è housemaid’s knee – «–Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι».

–Ξ–Α–Ϋ–Ϋ–Α –ö–Α–Μ–Μ–≤–Η–Κ, –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Η –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ–Β–Ι―à–Η―Ö –Φ–Β–Φ―É–Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ XIX –≤–Β–Κ–Α, ―²–Α–Κ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―²–Η–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ 14 –Η―é–Μ―è 1860 –≥–Ψ–¥–Α: «–û―²–Κ―Ä―΄–Μ–Α ―¹―²–Α–≤–Ϋ–Η –Η –Ζ–Α–Ε–≥–Μ–Α –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β. –£―΄―²―Ä―è―Ö–Ϋ―É–Μ–Α –Ζ–Ψ–Μ―É ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –≤–Β―â–Β–Ι –≤ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ϋ―É―é ―è–Φ―É, ―²―É–¥–Α –Ε–Β –≤―΄–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α –≤―¹―é –Ζ–Ψ–Μ―É. –ü–Ψ–¥–Φ–Β–Μ–Α –Η –≤―΄―²–Β―Ä–Μ–Α –Ω―΄–Μ―¨ –≤–Ψ –≤―¹–Β―Ö –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Α―Ö –Η –≤ –Ζ–Α–Μ–Β. –†–Α–Ζ–Ψ–Ε–≥–Μ–Α –Ψ–≥–Ψ–Ϋ―¨ –Η –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ. –ü–Ψ―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α –¥–≤–Β –Ω–Α―Ä―΄ –±–Ψ―²–Η–Ϋ–Ψ–Κ. –½–Α–Ω―Ä–Α–≤–Η–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Β–Μ–Η –Η –≤―΄–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―Ä―à–Κ–Η. –Θ–±―Ä–Α–Μ–Α ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ–Μ–Α –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ζ–Α–≤―²―Ä–Α–Κ–Α. –ü–Ψ–Φ―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―É–¥―É, ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Β ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä–Ψ –Η –Ϋ–Ψ–Ε–Η. –û―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ψ–±–Β–¥. –Γ–Ϋ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨. –ü―Ä–Η–≤–Β–Μ–Α –≤ –Ω–Ψ―Ä―è–¥–Ψ–Κ –Κ―É―Ö–Ϋ―é, ―Ä–Α―¹–Ω–Α–Κ–Ψ–≤–Α–Μ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―É ―¹ –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Κ–Α–Φ–Η. –î–≤―É―Ö ―Ü―΄–Ω–Μ―è―² –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –ë―Ä―é―ç―Ä―¹, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Β –Β–Β –Ψ―²–≤–Β―². –‰―¹–Ω–Β–Κ–Μ–Α –Ω–Η―Ä–Ψ–≥ –Η –≤―΄–Ω–Ψ―²―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Α –¥–≤―É―Ö ―É―²–Ψ–Κ, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –Ζ–Α–Ε–Α―Ä–Η–Μ–Α –Η―Ö. –Γ―²–Ψ―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö, –≤―΄–Φ―΄–Μ–Α –Κ―Ä―΄–Μ―¨―Ü–Ψ –Η ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä –Ω–Β―Ä–Β–¥ –Ϋ–Η–Φ. –ù–Α―²–Β―Ä–Μ–Α –≥―Ä–Α―³–Η―²–Ψ–Φ ―¹–Κ―Ä–Β–±–Ψ–Κ –Ω–Β―Ä–Β–¥ ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―è–Φ–Η, –Ζ–Α―²–Β–Φ –≤―΄―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Β, ―²–Ψ–Ε–Β ―¹―²–Ψ―è –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α –Ω–Ψ―¹―É–¥―É. –ü―Ä–Η–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Κ–Μ–Α–¥–Ψ–≤–Κ–Β, ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö, –Η –¥–Ψ―΅–Η―¹―²–Α –≤―΄―¹–Κ―Ä–Β–±–Μ–Α ―¹―²–Ψ–Μ―΄. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –¥–Ψ–Φ–Α –Η –Ω―Ä–Ψ―²–Β―Ä–Μ–Α –Ω–Ψ–¥–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η. –£ –¥–Β–≤―è―²―¨ –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β ―΅–Α–Ι –¥–Μ―è –Φ–Η―¹―²–Β―Ä–Α –Η –Φ–Η―¹―¹–Η―¹ –Θ–Ψ―Ä–≤–Η–Κ. –· –±―΄–Μ–Α –≤ –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ ―΅–Α–Ι –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –≠–Ϋ–Ϋ. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α ―¹–Ψ―Ä―²–Η―Ä, –Κ–Ψ―Ä–Η–¥–Ψ―Ä –Η –Ω–Ψ–Μ –≤ ―¹―É–¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι–Ϋ–Β, ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Α –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ―è―Ö. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α ―¹–Ψ–±–Α–Κ―É, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ –≤―΄―΅–Η―¹―²–Η–Μ–Α ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄. –ü―Ä–Η–Ϋ–Β―¹–Μ–Α ―É–Ε–Η–Ϋ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –≠–Ϋ–Ϋ –Ψ―²–Ϋ–Β―¹–Μ–Α –Ϋ–Α–≤–Β―Ä―Ö – ―è –±―΄–Μ–Α ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―É―¹―²–Α–Μ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Α–Φ–Ψ–Ι ―²―É–¥–Α –Η–¥―²–Η. –£―΄–Φ―΄–Μ–Α―¹―¨ –≤ –≤–Α–Ϋ–Ϋ–Β –Η –Ω–Ψ―à–Μ–Α ―¹–Ω–Α―²―¨» [18].

–ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ψ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ϋ―΄―Ö –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι, ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Β―â–Β –Η –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–¥–Α–Ϋ–Η―è. –û―² –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω―Ä–Ψ–≥–Μ–Α–Ε–Η–≤–Α―²―¨ ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ―é―é –≥–Α–Ζ–Β―²―É ―É―²―é–≥–Ψ–Φ –Η ―¹―à–Η–≤–Α―²―¨ ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü―΄ –Ω–Ψ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ―É –±―΄–Μ–Ψ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ–Β–Β ―΅–Η―²–Α―²―¨. –™–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α ―¹ –Ω–Α―Ä–Α–Ϋ–Ψ–Η–¥–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ–Η –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²―è–Φ–Η –Μ―é–±–Η–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä―è―²―¨ ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Κ, –Ζ–Α―¹–Ψ–≤―΄–≤–Α―è –Ω–Ψ–¥ –Κ–Ψ–≤–Β―Ä –Φ–Ψ–Ϋ–Β―²―É. –ï―¹–Μ–Η –¥–Β–≤―É―à–Κ–Α –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Α –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²–Α –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ―É, –Β―¹–Μ–Η –Ε–Β –Φ–Ψ–Ϋ–Β―²–Α –Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β – –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―², –Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ –Φ―΄–Μ–Α –Ω–Ψ–Μ―΄!

–‰–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥―É –±–Ψ–Μ–Β–Β –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ä–Α–Ϋ–≥–Α – –≤―Ä–Ψ–¥–Β –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Ψ–≥–Ψ –Η–Μ–Η –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Η – –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄, –î–Ε–Η–≤―¹–Α –Η–Ζ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Ψ–≤ –£―É–¥―Ö–Α―É–Ζ–Α – –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Ι ―Ä–Β–Μ–Η–Κ―² –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η. –ï–≥–Ψ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ, ―à–Α–Μ–Ψ–Ω–Α–Ι –ë–Β―Ä―²–Η –£―É―¹―²–Β―Ä, –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –Β–≥–Ψ –Η―¹–Κ–Μ―é―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –Η –Μ–Η―à―¨ ―¹–Μ―É―΅–Α–Ι–Ϋ–Ψ –Φ―΄ ―É–Ζ–Ϋ–Α–Β–Φ –Η–Φ―è –Ϋ–Β―É―²–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α – –†–Β–¥–Ε–Η–Ϋ–Α–Μ―¨–¥. –≠–Κ–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ–Κ–Α–Φ –Η –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Α–Φ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ―΅–Β―²–Ϋ―΄–Ι ―²–Η―²―É–Μ «–Φ–Η―¹―¹–Η―¹» –≤–¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ–Κ –Κ ―³–Α–Φ–Η–Μ–Η–Η, –¥–Α–Ε–Β –Β―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Η –Ζ–Α–Φ―É–Ε–Β–Φ. –Γ–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Ψ–Κ –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―â–Β –Ζ–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –Η–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ, –Η ―²–Ψ –Ϋ–Β –≤―¹–Β–≥–¥–Α.

–£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö ―¹–Β–Φ―¨―è―Ö –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―Ä–Η–¥―É–Φ―΄–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Β –Η–Φ―è, –Β―¹–Μ–Η –Β–Β –Η–Φ―è ―É–Ε–Β «–Ζ–Α―¹―²–Ψ–Μ–±–Η–Μ–Α» –Ψ–¥–Ϋ–Α –Η–Ζ –±–Α―Ä―΄―à–Β–Ϋ―¨ –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ―²―΄ ―Ä–Α–¥–Η. –£–Β–¥―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥―è―² –Η ―É―Ö–Ψ–¥―è―², ―²–Α–Κ –Ζ–Α―΅–Β–Φ –Ζ–Α–±–Η–≤–Α―²―¨ –≥–Ψ–Μ–Ψ–≤―É –Η―Ö –Η–Φ–Β–Ϋ–Α–Φ–Η? –ü―Ä–Ψ―â–Β –Ζ–≤–Α―²―¨ –Κ–Α–Ε–¥―É―é –Ϋ–Ψ–≤―É―é –€―ç―Ä–Η –Η–Μ–Η –Γ―¨―é–Ζ–Β–Ϋ. –®–Α―Ä–Μ–Ψ―²―²–Α –ë―Ä–Ψ–Ϋ―²–Β ―É–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Β―² –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –Η–Φ―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö – –ê–±–Η–≥–Α–Ι–Μ―¨.

–£ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α 6–8 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Ϋ–Α ―΅–Α–Ι, ―¹–Α―Ö–Α―Ä –Η –Ω–Η–≤–Ψ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ «–ö―ç―¹―¹–Β–Μ―¹» –Ϋ–Β ―¹–Ψ–≤–Β―²–Ψ–≤–Α–Μ –Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β «–¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Α –Ω–Η–≤–Ψ». –ï―¹–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ω―¨–Β―² –Ω–Η–≤–Ψ, ―²–Ψ ―É–Ε –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –±―É–¥–Β―² –±–Β–≥–Α―²―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –≤ –Κ–Α–±–Α–Κ, –Η―¹―²–Ψ―΅–Ϋ–Η–Κ –≤―¹―è―΅–Β―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ï―¹–Μ–Η –Ε–Β –Ϋ–Β –Ω―¨–Β―², ―²–Ψ –Ζ–Α―΅–Β–Φ ―Ä–Α–Ζ–≤―Ä–Α―â–Α―²―¨ –Β–Β –Μ–Η―à–Ϋ–Η–Φ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Α–Φ–Η? –Ξ–Ψ―²―è –Κ―É―Ö–Α―Ä–Κ–Η ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Κ–Ψ―¹―²–Η, ―à–Κ―É―Ä–Κ–Η –Κ―Ä–Ψ–Μ–Η–Κ–Ψ–≤, ―²―Ä―è–Ω–Κ–Η –Η ―¹–≤–Β―΅–Ϋ―΄–Β –Ψ–≥–Α―Ä–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι –¥–Ψ–±―΄―΅–Β–Ι, «–ö―ç―¹―¹–Β–Μ―¹» –Η ―²―É―² –Ω–Ψ–¥―¹―²–Α–≤–Η–Μ –Η–Φ –Ω–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ε–Κ―É. –Γ–Ω–Β―Ü–Η–Α–Μ–Η―¹―²―΄ –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Ψ–¥―¹―²–≤―É –Ϋ–Α―¹―²–Α–Η–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ ―²–Α–Φ, –≥–¥–Β ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ –Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α―²―¨ ―¹–Β–±–Β –Ψ―¹―²–Α―²–Κ–Η –Η –Ψ―à–Φ–Β―²–Κ–Η, –Ϋ–Β–Φ–Η–Ϋ―É–Β–Φ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Ϋ–Β―²―¹―è –≤–Ψ―Ä–Ψ–≤―¹―²–≤–Ψ. –¦–Η―à―¨ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Α –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Α ―Ä–Β―à–Α―²―¨, –Κ–Ψ–≥–Ψ ―΅–Β–Φ –Ψ–¥–Α―Ä–Η–≤–Α―²―¨. –ö―É―Ö–Α―Ä–Κ–Η –≤–Ψ―Ä―΅–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–Ψ–≤–Β―²―΅–Η–Κ–Ψ–≤, –≤–Β–¥―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Α ―à–Κ―É―Ä–Ψ–Κ ―¹―²–Α―Ä―¨–Β–≤―â–Η–Κ–Α–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Α ―Ö–Ψ―²―¨ –Η –Φ–Α–Μ–Β–Ϋ―¨–Κ–Η–Ι, –Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι –¥–Ψ–≤–Β―¹–Ψ–Κ –Κ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―é.

–¦–Η―΅–Ϋ–Α―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Ι–Κ–Η –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ–Α 12–15 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥ –Ω–Μ―é―¹ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ–Α –¥–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥―΄, –Μ–Η–≤―Ä–Β–Ι–Ϋ―΄–Ι –Μ–Α–Κ–Β–Ι – 13–15 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –≥–Ψ–¥, –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä – 25–50. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, 26 –¥–Β–Κ–Α–±―Ä―è, –≤ ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Ι –î–Β–Ϋ―¨ –Ω–Ψ–¥–Α―Ä–Κ–Ψ–≤ (Boxing day), –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Α –Η–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―è, ―¹–Μ―É–≥–Η ―Ä–Α―¹―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Η –Ϋ–Α ―΅–Α–Β–≤―΄–Β –Ψ―² –≥–Ψ―¹―²–Β–Ι. –ü―Ä–Η –Ψ―²―ä–Β–Ζ–¥–Β –≥–Ψ―¹―²―è –≤―¹―è –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Α –≤―΄―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ‑–¥–≤–Α ―Ä―è–¥–Α –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –¥–≤–Β―Ä–Η, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –¥–Μ―è –Μ―é–¥–Β–Ι, ―¹―²–Β―¹–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –≤ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Α―Ö, ―Ä–Α–Ζ–¥–Α―΅–Α ―΅–Α–Β–≤―΄―Ö –±―΄–Μ–Α –Κ–Ψ―à–Φ–Α―Ä–Ψ–Φ –Ϋ–Α―è–≤―É. –‰–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―²–Κ–Μ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η–≥–Μ–Α―à–Β–Ϋ–Η–Β ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Η–Ζ ―¹―²―Ä–Α―Ö–Α –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ–Α―²―¨―¹―è –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Ψ–Φ. –£–Β–¥―¨ –Β―¹–Μ–Η ―¹–Μ―É–≥–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ ―¹–Κ―É–Ω―É―é –Ω–Ψ–¥–Α―΅–Κ―É, ―²–Ψ –Ω―Ä–Η ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Β―â–Β–Ϋ–Η–Η –≥–Ψ―¹―²―è –Φ–Ψ–≥ –Η–≥–Ϋ–Ψ―Ä–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Η–Ϋ–Α―΅–Η–≤–Α―²―¨ –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η–Κ–Α–Ζ―΄ – ―¹ –Ε–Α–¥–Η–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β–Ζ–Α―΅–Β–Φ ―Ü–Β―Ä–Β–Φ–Ψ–Ϋ–Η―²―¨―¹―è.

–û―²–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―è ―¹–±–Β―Ä–Β–Ε–Β–Ϋ–Η―è, ―¹–Μ―É–≥–Η –Η–Ζ –±–Ψ–≥–Α―²―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ω–Η―²―¨ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―É―é ―¹―É–Φ–Φ―É, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–±―΄–≤–Α–Μ–Η ―É–Ω–Ψ–Φ―è–Ϋ―É―²―¨ –Η―Ö –≤ –Ζ–Α–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η―è―Ö. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é –±―΄–≤―à–Η–Β ―¹–Μ―É–≥–Η –Ϋ–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤–Μ―é –Η–Μ–Η –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Β –¥–Β–Μ–Ψ, ―Ö–Ψ―²―è –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ϋ―è–Μ–Η ―Ä―è–¥―΄ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Ϋ–Η―â–Η―Ö – ―²―É―² ―É–Ε –Κ–Α–Κ –Κ–Α―Ä―²–Α –Μ―è–Ε–Β―². –¦―é–±–Η–Φ―΄–Β ―¹–Μ―É–≥–Η, –≤ ―΅–Α―¹―²–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –Ϋ―è–Ϋ―é―à–Κ–Η, –¥–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Β–Κ ―¹ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ–Η.

–ê–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Μ―É–≥ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α―²―¨ –Ω–Ψ –Ψ–¥–Β–Ε–¥–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Ψ―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Α –Ϋ–Α ―¹–Μ―É–Ε–±―É, –≤ ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Ε–Β―¹―²―è–Ϋ–Ψ–Φ ―¹―É–Ϋ–¥―É―΅–Κ–Β – –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Φ –Α―²―Ä–Η–±―É―²–Β ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Η – ―É –Ϋ–Β–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―²―Ä–Η –Ω–Μ–Α―²―¨―è: –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β –Η–Ζ ―Ö–Μ–Ψ–Ω―΅–Α―²–Ψ–±―É–Φ–Α–Ε–Ϋ–Ψ–Ι ―²–Κ–Α–Ϋ–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Α–¥–Β–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ ―É―²―Ä–Α–Φ, ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β ―¹ –±–Β–Μ―΄–Φ ―΅–Β–Ω―Ü–Ψ–Φ –Η ―³–Α―Ä―²―É–Κ–Ψ–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –¥–Ϋ–Β–Φ, –Η –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Β –Ω–Μ–Α―²―¨–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Ϋ―è―è ―¹―²–Ψ–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨ –Ω–Μ–Α―²―¨―è –¥–Μ―è –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι –≤ 1890‑―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö ―Ä–Α–≤–Ϋ―è–Μ–Α―¹―¨ 3 ―³―É–Ϋ―²–Α–Φ – ―². –Β. –Ω–Ψ–Μ―É–≥–Ψ–¥–Ψ–≤–Ψ–Φ―É –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ―¨―é –Ϋ–Β―¹–Ψ–≤–Β―Ä―à–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Β–Ι –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Ι, ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–≤―à–Β–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –ü–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ω–Μ–Α―²―¨–Β–≤, –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Μ–Η ―¹–Β–±–Β ―΅―É–Μ–Κ–Η –Η ―²―É―³–Μ–Η, –Η ―ç―²–Α ―¹―²–Α―²―¨―è ―Ä–Α―¹―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Α –±–Β–Ζ–¥–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Ψ–Μ–Ψ–¥―Ü–Β–Φ, –≤–Β–¥―¨ –Η–Ζ‑–Ζ–Α –±–Β–≥–Ψ―²–Ϋ–Η –Ω–Ψ –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α–Φ –Ψ–±―É–≤―¨ ―¹–Ϋ–Α―à–Η–≤–Α–Μ–Α―¹―¨ –±―΄―¹―²―Ä–Ψ.

–£ ―²―Ä–Α–¥–Η―Ü–Η–Ψ–Ϋ–Ϋ―É―é ―É–Ϋ–Η―³–Ψ―Ä–Φ―É –Μ–Α–Κ–Β–Β–≤ –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –±―Ä―é–Κ–Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α –Η ―è―Ä–Κ–Η–Ι ―¹―é―Ä―²―É–Κ ―¹ ―³–Α–Μ–¥–Α–Φ–Η –Η –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü–Α–Φ–Η, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –±―΄–Μ –Η–Ζ–Ψ–±―Ä–Α–Ε–Β–Ϋ ―³–Α–Φ–Η–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι –≥–Β―Ä–±, –Β―¹–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–≤–Ψ–Ι ―É ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η–Φ–Β–Μ―¹―è. –î–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Η–Ι, –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ―¨ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η, –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ ―³―Ä–Α–Κ, –Ϋ–Ψ –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Κ―Ä–Ψ―è, ―΅–Β–Φ ―³―Ä–Α–Κ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ–Α. –û―¹–Ψ–±–Ψ–Ι –≤―΄―΅―É―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Α―¹―¨ ―É–Ϋ–Η―³–Ψ―Ä–Φ–Α –Κ―É―΅–Β―Ä–Α – –Ϋ–Α―΅–Η―â–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ψ –±–Μ–Β―¹–Κ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Β ―¹–Α–Ω–Ψ–≥–Η, ―è―Ä–Κ–Η–Ι ―¹―é―Ä―²―É–Κ ―¹ ―¹–Β―Ä–Β–±―Ä―è–Ϋ―΄–Φ–Η –Η–Μ–Η –Φ–Β–¥–Ϋ―΄–Φ–Η –Ω―É–≥–Ψ–≤–Η―Ü–Α–Φ–Η –Η ―à–Μ―è–Ω–Α ―¹ –Κ–Ψ–Κ–Α―Ä–¥–Ψ–Ι.

–¦–Α–Κ–Β–Ι –≤ –Κ–Μ―É–±–Β. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1858

–£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –¥–Ψ–Φ –±―΄–Μ –Ω–Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Β–Ϋ ―²–Α–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨ –¥–≤–Α –Ψ―²–Μ–Η―΅–Ϋ―΄―Ö –¥―Ä―É–≥ –Ψ―² –¥―Ä―É–≥–Α –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α –Ω–Ψ–¥ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Κ―Ä―΄―à–Β–Ι. –î–Μ―è –≤―΄–Ζ–Ψ–≤–Α –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η ―É―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―É –Ζ–≤–Ψ–Ϋ–Κ–Ψ–≤, ―¹–Ψ ―à–Ϋ―É―Ä–Κ–Ψ–Φ –Η–Μ–Η –Κ–Ϋ–Ψ–Ω–Κ–Ψ–Ι –≤ –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²–Β –Η –Ω–Α–Ϋ–Β–Μ―¨―é –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Β, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Ψ –≤–Η–¥–Ϋ–Ψ, –Η–Ζ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄ –Ω―Ä–Η―à–Β–Μ –≤―΄–Ζ–Ψ–≤. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–≤–Ψ–Φ, –≤―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ –Η –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α ―²―Ä–Β―²―¨–Β–Φ ―ç―²–Α–Ε–Β. –Θ –Κ–Α–Φ–Β―Ä–¥–Η–Ϋ–Β―Ä–Α –Η –Κ–Α–Φ–Β―Ä–Η―¹―²–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –Κ–Ψ–Φ–Ϋ–Α―²―΄, –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é ―¹–Φ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ ―¹–Ω–Α–Μ―¨–Ϋ–Β–Ι ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤, –Κ―É―΅–Β―Ä –Η –≥―Ä―É–Φ –Ε–Η–Μ–Η –≤ –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è―Ö –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η, –Α ―É ―¹–Α–¥–Ψ–≤–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η –¥–≤–Ψ―Ä–Β―Ü–Κ–Η―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –±―΄―²―¨ –Ϋ–Β–±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Β –Κ–Ψ―²―²–Β–¥–Ε–Η.

–™–Μ―è–¥―è –Ϋ–Α ―²–Α–Κ―É―é ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à―¨, ―¹–Μ―É–≥–Η –Ϋ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ –Ζ–≤–Β–Ϋ–Α –Ϋ–Α–≤–Β―Ä–Ϋ―è–Κ–Α –¥―É–Φ–Α–Μ–Η: «–£–Β–Ζ–Β―² –Ε–Β –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ!» –‰–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Β, –Α ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ – –≤ –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Β. –ö–Ψ–≥–¥–Α –≥–Α–Ζ –Η ―ç–Μ–Β–Κ―²―Ä–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ ―¹―²–Α–Μ–Η ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α―²―¨―¹―è –≤ –¥–Ψ–Φ–Α―Ö, –Η―Ö ―Ä–Β–¥–Κ–Ψ –Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ – –Ω–Ψ –Φ–Ϋ–Β–Ϋ–Η―é ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β–Ω–Ψ–Ζ–≤–Ψ–Μ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Ι ―²―Ä–Α―²–Ψ–Ι. –™–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Ω–Α―²―¨ –Ω―Ä–Η ―¹–≤–Β―΅–Α―Ö, –Α ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―΄–Φ –Ζ–Η–Φ–Ϋ–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ –Ψ–±–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η, ―΅―²–Ψ –≤–Ψ–¥–Α –≤ –Κ―É–≤―à–Η–Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Μ–Α –Η ―΅―²–Ψ–±―΄ ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ ―É–Φ―΄―²―¨―¹―è, –Ω–Ψ―²―Ä–Β–±―É–Β―²―¹―è –Κ–Α–Κ –Φ–Η–Ϋ–Η–Φ―É–Φ –Φ–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–Κ. –Γ–Α–Φ–Η –Ε–Β ―΅–Β―Ä–¥–Α―΅–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ–Φ–Β―â–Β–Ϋ–Η―è –Ϋ–Β –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ ―ç―¹―²–Β―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ–Η –Η–Ζ―΄―¹–Κ–Α–Φ–Η – ―¹–Β―Ä―΄–Β ―¹―²–Β–Ϋ―΄, –≥–Ψ–Μ―΄–Β –Ω–Ψ–Μ―΄, –Φ–Α―²―Ä–Α―¹―΄ ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Κ–Α–Φ–Η, –Ω–Ψ―²–Β–Φ–Ϋ–Β–≤―à–Η–Β –Ζ–Β―Ä–Κ–Α–Μ–Α –Η ―Ä–Α―¹―²―Ä–Β―¹–Κ–Α–≤―à–Η–Β―¹―è ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄, –Α ―²–Α–Κ–Ε–Β –Φ–Β–±–Β–Μ―¨ –≤ ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–¥–Η–Η ―É–Φ–Η―Ä–Α–Ϋ–Η―è.

–û―² –Ω–Ψ–¥–≤–Α–Μ–Α –¥–Ψ ―΅–Β―Ä–¥–Α–Κ–Α – –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Β ―Ä–Α―¹―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η–Β, –Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ –≤―Ä―è–¥ –Μ–Η –Ω–Ψ–Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è, –Β―¹–Μ–Η ―¹–Μ―É–≥–Η ―¹–Ϋ―É―é―² –Ω–Ψ –¥–Ψ–Φ―É –±–Β–Ζ –≤–Β―¹–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α ―²–Ψ –Ω―Ä–Η―΅–Η–Ϋ―΄. –≠―²–Α –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ–Α ―Ä–Β―à–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α–Μ–Η―΅–Η–Β–Φ –¥–≤―É―Ö –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü – –Ω–Α―Ä–Α–¥–Ϋ–Ψ–Ι –Η ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Ι. –¦–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Α, ―ç―²–Α–Κ–Α―è –≥―Ä–Α–Ϋ–Η―Ü–Α –Φ–Β–Ε–¥―É –Φ–Η―Ä–Α–Φ–Η, –Ω―Ä–Ψ―΅–Ϋ–Ψ –≤–Ψ―à–Μ–Α –≤ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι ―³–Ψ–Μ―¨–Κ–Μ–Ψ―Ä, –Ϋ–Ψ –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–≥ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Α―¹―²–Ψ―è―â–Η–Φ –Ψ―Ä―É–¥–Η–Β–Φ –Ω―΄―²–Κ–Η. –‰–Φ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Ψ―¹–Η―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ϋ–Β–Ι –≤–≤–Β―Ä―Ö –Η –≤–Ϋ–Η–Ζ, ―²–Α―¹–Κ–Α―è ―²―è–Ε–Β–Μ―΄–Β –≤–Β–¥―Ä–Α ―¹ ―É–≥–Μ–Β–Φ –Η–Μ–Η ―¹ –≥–Ψ―Ä―è―΅–Β–Ι –≤–Ψ–¥–Ψ–Ι –¥–Μ―è –≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄. –£ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ψ–±–Β–¥–Α–Μ–Η –≤ ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ι, ―¹–Μ―É–≥–Η ―¹―²–Ψ–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―É―Ö–Ϋ–Β. –‰―Ö ―Ä–Α―Ü–Η–Ψ–Ϋ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ –Ψ―² –¥–Ψ―Ö–Ψ–¥–Ψ–≤ ―¹–Β–Φ―¨–Η –Η –Ψ―² ―â–Β–¥―Ä–Ψ―¹―²–Η ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤. –£ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Α―Ö –Ψ–±–Β–¥ –¥–Μ―è ―¹–Μ―É–≥ –≤–Κ–Μ―é―΅–Α–Μ ―Ö–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ―É―é –Ω―²–Η―Ü―É, –Ψ–≤–Ψ―â–Η, –≤–Β―²―΅–Η–Ϋ―É, –≤ –¥―Ä―É–≥–Η―Ö –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥―É –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η –≤–Ω―Ä–Ψ–≥–Ψ–Μ–Ψ–¥―¨. –û―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Κ –¥–Β―²―è–Φ –Η –Ω–Ψ–¥―Ä–Ψ―¹―²–Κ–Α–Φ, –Ζ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Β–Κ–Ψ–Φ―É –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―¹―²―É–Ω–Η―²―¨―¹―è.

–î–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XIX –≤–Β–Κ–Α ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β. –ö–Α–Ε–¥–Α―è –Φ–Η–Ϋ―É―²–Α –Η―Ö –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –≤―¹–Β―Ü–Β–Μ–Ψ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ. –ù–Ψ –≤ XIX –≤–Β–Κ–Β ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α ―¹―²–Α–Μ–Η –¥–Α–≤–Α―²―¨ ―¹–Μ―É–Ε–Α–Ϋ–Κ–Α–Φ –≤―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β―à–Α―²―¨ –Η–Φ –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨ ―Ä–Ψ–¥―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ (–Ϋ–Ψ –Ϋ–Η –≤ –Κ–Ψ–Β–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ϋ–Β ―É―Ö–Α–Ε–Β―Ä–Ψ–≤!). –ê –Κ–Ψ―Ä–Ψ–Μ–Β–≤–Α –£–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η―è ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Α –Β–Ε–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―΄–Ι –±–Α–Μ –¥–Μ―è –¥–≤–Ψ―Ä―Ü–Ψ–≤―΄―Ö ―¹–Μ―É–≥ –≤ –Ζ–Α–Φ–Κ–Β –ë–Α–Μ–Φ–Ψ―Ä–Α–Μ.

–û―²–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Η―è –Φ–Β–Ε–¥―É ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α–Φ–Η –Η ―¹–Μ―É–≥–Α–Φ–Η –Ζ–Α–≤–Η―¹–Β–Μ–Η –Ψ―² –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η―Ö ―³–Α–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤ – –Η –Ψ―² –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Β–Ϋ–Η―è ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤, –Η –Ψ―² –Η―Ö ―Ö–Α―Ä–Α–Κ―²–Β―Ä–Α. –û–±―΄―΅–Ϋ–Ψ ―΅–Β–Φ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Ψ–¥–Ψ–≤–Η―²–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α ―¹–Β–Φ―¨―è, ―²–Β–Φ –Μ―É―΅―à–Β –≤ –Ϋ–Β–Ι –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Β. –ê―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Α–Φ ―¹ –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ–Ψ–Ι ―Ä–Ψ–¥–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ–Ι –Ϋ–Β ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ―É―²–≤–Β―Ä–Ε–¥–Β–Ϋ–Η―è –Ζ–Α ―¹―΅–Β―² –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥–Η, –Ψ–Ϋ–Η –Η ―²–Α–Κ –Ζ–Ϋ–Α–Μ–Η ―¹–Β–±–Β ―Ü–Β–Ϋ―É. –£ ―²–Ψ –Ε–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ϋ―É–≤–Ψ―Ä–Η―à–Η, ―΅―¨–Η –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Η –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ «–Ω–Ψ–¥–Μ–Ψ–Φ―É ―¹–Ψ―¹–Μ–Ψ–≤–Η―é», –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―²―Ä–Β―²–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Μ―É–≥, ―²–Β–Φ ―¹–Α–Φ―΄–Φ –Ω–Ψ–¥―΅–Β―Ä–Κ–Η–≤–Α―è ―¹–≤–Ψ–Β –Ω―Ä–Β–≤–Ψ―¹―Ö–Ψ–¥―¹―²–≤–Ψ. –Γ–Μ–Β–¥―É―è –Ζ–Α–≤–Β―²―É «–≤–Ψ–Ζ–Μ―é–±–Η –±–Μ–Η–Ε–Ϋ–Β–≥–Ψ ―¹–≤–Ψ–Β–≥–Ψ», ―΅–Α―¹―²–Ψ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ζ–Α–±–Ψ―²–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ψ ―¹–Μ―É–≥–Α―Ö, –Ω–Β―Ä–Β–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Η–Φ –Ω–Ψ–Ϋ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Ψ–¥–Β–Ε–¥―É –Η –≤―΄–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η –≤―Ä–Α―΅–Α, ―¹–Μ―É―΅–Η―¹―¨ –Η–Φ –Ζ–Α–±–Ψ–Μ–Β―²―¨, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –≤–Ψ–≤―¹–Β –Ϋ–Β –Ψ–Ζ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ω―Ä–Η―¹–Μ―É–≥―É ―¹―΅–Η―²–Α–Μ–Η ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ–Ι ―¹–Β–±–Β. –ë–Α―Ä―¨–Β―Ä―΄ –Φ–Β–Ε–¥―É –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α–Φ–Η –Ω–Ψ–¥–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Α–Ε–Β –≤ ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η – –≤ ―²–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Κ–Α–Κ –≥–Ψ―¹–Ω–Ψ–¥–Α –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Β ―¹–Κ–Α–Φ―¨–Η, –Η―Ö –≥–Ψ―Ä–Ϋ–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Η –Μ–Α–Κ–Β–Η ―¹–Α–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ζ–Α–¥–Ϋ–Η―Ö ―Ä―è–¥–Α―Ö.

–û–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―² –Η –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –Κ―É―΅–Β―Ä–Α

–î–Ψ ―ç–Ω–Ψ―Ö–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Ψ–≤ –Ϋ–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ ―¹―Ä–Β–¥―¹―²–≤–Ψ–Φ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η―è –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –±―΄–Μ–Η –¥–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹―΄ (stagecoach). –£ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι –≤–Η–¥ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Η–Μ ―Ä–Α―¹–Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β –≤ XVI –≤–Β–Κ–Β –Η –Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ―¹―è –Ω–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ―¹―²―¨―é –≤–Ω–Μ–Ψ―²―¨ –¥–Ψ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XX –≤–Β–Κ–Α. –î–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι ―΅–Β―²―΄―Ä–Β―Ö–Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä–Β―²―É, –Ζ–Α–Ω―Ä―è–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―É―é ―΅–Β―²–≤–Β―Ä–Κ–Ψ–Ι –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι. –†–Α–Φ―΄ –≤–Ψ–Κ―Ä―É–≥ –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ –Η –Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Α –Κ―Ä–Α―¹–Η–Μ–Η –≤ ―è―Ä–Κ–Ψ‑–Κ―Ä–Α―¹–Ϋ―΄–Ι ―Ü–≤–Β―², –Ω–Ψ –±–Ψ–Κ–Α–Φ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η–Φ–Η –±―É–Κ–≤–Α–Φ–Η –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–Φ–Α–Μ–Β–≤–Α–Ϋ―΄ –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è. –ü–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―¹–Κ–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Α ―Ä–Α–Ζ–Φ–Β―â–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η, ―²–Α–Κ –Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η. –Δ–Β, ―΅―²–Ψ ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄―à–Β –Η–Μ–Η –Ϋ–Α –≤―΄―¹―²―É–Ω–Β –Ω–Ψ–Ζ–Α–¥–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―΄. –î–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹―΄ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Ψ―² –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Ι ―¹―²–Α–Ϋ―Ü–Η–Η –Κ –¥―Ä―É–≥–Ψ–Ι, –Ϋ–Α –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Φ–Β–Ϋ―è–Μ–Η –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι, –Η –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Η–Ζ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α –≤ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―Ä–Α―¹―²―è–Ϋ―É―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –¥–Ϋ–Β–Ι. –Γ–Κ―Ä–Η–Ω―è, –Κ–Α―Ä–Β―²–Α –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Α –Ω–Ψ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Β ―¹–Ψ ―¹–Κ–Ψ―Ä–Ψ―¹―²―¨―é –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ζ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ 4 –Φ–Η–Μ–Η (6 –Κ–Φ) –≤ ―΅–Α―¹. –ï―¹–Μ–Η –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Α –±―΄–Μ–Α –≤ –≥–Ψ―Ä―É, –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―¹–Η―²―¨ –≤―΄–Ι―²–Η –Η–Ζ –Κ–Α―Ä–Β―²―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η –Ϋ–Β –Ϋ–Α–¥–Ψ―Ä–≤–Α–Μ–Η―¹―¨, –≤–Ζ–±–Η―Ä–Α―è―¹―¨ –Ω–Ψ ―Ö–Ψ–Μ–Φ―É.

–£ 1784 –≥–Ψ–¥―É –≤ –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Η –Ω–Ψ―è–≤–Η–Μ―¹―è –Β―â–Β –Ψ–¥–Η–Ϋ –≤–Η–¥ –¥–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹–Α – –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Α―è –Κ–Α―Ä–Β―²–Α (–≤ –‰―Ä–Μ–Α–Ϋ–¥–Η–Η – ―¹ 1799 –≥–Ψ–¥–Α). –ü–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Α―Ä–Β―²―΄ –Ω―Ä–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Ψ 1850‑―Ö –≥–Ψ–¥–Ψ–≤, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Η―Ö –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―΅–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –≤―΄―²–Β―¹–Ϋ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Α. –Λ–Α–Κ―²–Η―΅–Β―¹–Κ–Η, ―ç―²–Ψ –±―΄–Μ –¥–Η–Μ–Η–Ε–Α–Ϋ―¹, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι, –Ω–Ψ–Φ–Η–Φ–Ψ –Ω–Β―Ä–Β–≤–Ψ–Ζ–Κ–Η –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤, ―Ä–Α–Ζ–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ –Β―â–Β –Η –Ω–Ψ―΅―²―É. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β –Ω–Ψ―΅―²―É –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―΅―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ―΄, –Ϋ–Ψ ―²–Α–Κ –Κ–Α–Κ –Ψ–Ϋ–Η –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ–Η –≤ –Ψ–¥–Η–Ϋ–Ψ―΅–Κ―É, ―²–Ψ ―΅–Α―¹―²–Ψ ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ε–Β―Ä―²–≤–Α–Φ–Η ―Ä–Α–Ζ–±–Ψ–Ι–Ϋ―΄―Ö –Ϋ–Α–Ω–Α–¥–Β–Ϋ–Η–Ι. –£ ―ç―²–Ψ–Φ –Ω–Μ–Α–Ϋ–Β –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Β –Κ–Α―Ä–Β―²―΄, ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Β–Φ―΄–Β –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ, –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α–¥–Β–Ε–Ϋ–Β–Β. –ö –Φ–Β―¹―²―É –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Η―è –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–±―΄–≤–Α–Μ–Η –±―΄―¹―²―Ä–Β–Β.

–ü–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―²―Ä–Α–Κ―²―É ―¹ –ü–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Φ –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ–Φ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Β –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Η, –Ϋ–Ψ ―¹ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α XIX –≤–Β–Κ–Α –ü–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Ψ–Β –≤–Β–¥–Ψ–Φ―¹―²–≤–Ψ –Ψ–±–Ζ–Α–≤–Β–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ψ–±―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ–Η –Κ–Α―Ä–Β―²–Α–Φ–Η. –Γ–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–≤―à–Η–Β –Η―Ö –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―΅–Β―Ä–Ϋ―΄–Β ―à–Μ―è–Ω―΄ –Η –Α–Μ―΄–Β –Μ–Η–≤―Ä–Β–Η ―¹ ―¹–Η–Ϋ–Η–Φ–Η –Μ–Α―Ü–Κ–Α–Ϋ–Α–Φ–Η –Η –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²―΄–Φ–Η –≥–Α–Μ―É–Ϋ–Α–Φ–Η. –û–Ϋ–Η –±―΄–Μ–Η ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Β–Ϋ―΄ – –¥–≤―É–Φ―è –Ω–Η―¹―²–Ψ–Μ–Β―²–Α–Φ–Η –Η –Φ―É―à–Κ–Β―²–Ψ–Ϋ–Ψ–Φ. –£ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Ω–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Κ–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―΄ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ψ–±―è–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹–Α–Φ–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ –¥–Ψ―¹―²–Α–≤–Η―²―¨ –Ω–Ψ―΅―²―É, ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Η –Ω–Β―à–Κ–Ψ–Φ. –ù–Α –Ω―Ä–Ψ―²―è–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Ω–Ψ–Β–Ζ–¥–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―¹–Ψ–Ω―Ä–Ψ–≤–Ψ–Ε–¥–Α–Μ –Ω–Ψ―΅―²―É –Ψ―² –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α. –ï–Φ―É –≤―΄–¥–Α–≤–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹―΄, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ ―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Μ–Β–¥–Ψ–≤–Α–Μ ―Ä–Α―¹–Ω–Η―¹–Α–Ϋ–Η―é, –Η –≥–Ψ―Ä–Ϋ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Α―²―¨ –Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –Ω–Ψ―΅―²–Α–Μ―¨–Ψ–Ϋ–Ψ–≤ –Ψ –Ω―Ä–Η–±–Μ–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―΄. –Θ―¹–Μ―΄―à–Α–≤ –≥–Ψ―Ä–Ϋ, –Ω―Ä–Η–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α –Ζ–Α―¹―²–Α–≤–Α―Ö, –≥–¥–Β –≤–Ζ–Η–Φ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ω–Ψ―à–Μ–Η–Ϋ–Α, –Ϋ–Β–Φ–Β–¥–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹–Ω–Α―Ö–Η–≤–Α–Μ–Η –≤–Ψ―Ä–Ψ―²–Α – –Β―¹–Μ–Η –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä–Β―²–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α―²―¨―¹―è, –Η―Ö –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ψ―à―²―Ä–Α―³–Ψ–≤–Α―²―¨. –û―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Β―²―΄ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―É―¹―²―É–Ω–Α―²―¨ –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤―΄–Φ, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –≥–Ψ―Ä–Ϋ ―¹–Μ―É–Ε–Η–Μ –Ω―Ä–Β–¥―É–Ω―Ä–Β–Ε–¥–Β–Ϋ–Η–Β–Φ –Η –Η–Φ.

–£ –Ψ–±―â–Β–Φ –Η ―Ü–Β–Μ–Ψ–Φ –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –Ϋ–Α –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Ψ–Ι –Κ–Α―Ä–Β―²–Β –±―΄–Μ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Β –Κ–Ψ–Φ―³–Ψ―Ä―²–Ϋ―΄–Φ, ―²–Ψ –Ψ―²–Ϋ–Ψ―¹–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ –±–Β–Ζ–Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ―΄–Φ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, ―¹–Μ―É―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –Η –Κ―É―Ä―¨–Β–Ζ―΄. –Δ–Α–Κ, –≤ 1816 –≥–Ψ–¥―É –Ω–Ψ―΅―²–Ψ–≤–Α―è –Κ–Α―Ä–Β―²–Α, –Ϋ–Α–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è–≤―à–Α―è―¹―è –Η–Ζ –≠–Κ―¹–Β―²–Β―Ä–Α –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ, ―É–Ε–Β –≤―ä–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Α –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ―΄–Ι –¥–≤–Ψ―Ä –≥–¥–Β‑―²–Ψ –Ϋ–Α ―Ä–Α–≤–Ϋ–Η–Ϋ–Β –Γ–Ψ–Μ―¹–±–Β―Ä–Η, –Κ–Α–Κ –Ϋ–Α –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι –Ϋ–Α–±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Α―¹―¨… –Μ―¨–≤–Η―Ü–Α! –û–Ϋ–Α ―¹–±–Β–Ε–Α–Μ–Α –Η–Ζ –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–Ε–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ―Ü–Α. –ü―Ä–Β–Ε–¥–Β ―΅–Β–Φ –Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ ―É―¹–Ω–Β–Μ –Ψ―²―Ä–Β–Α–≥–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨, –Μ―¨–≤–Η―Ü–Α –Ω–Β―Ä–Β–Κ–Μ―é―΅–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ϋ–Α –Κ―Ä―É―²―è―â–Β–≥–Ψ―¹―è ―Ä―è–¥–Ψ–Φ –Ω―¹–Α, –Ω–Ψ–≥–Ϋ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Ζ–Α –Ϋ–Η–Φ –Η ―Ä–Α―¹―²–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –Ϋ–Α –Φ–Β―¹―²–Β. –£―΄–Η–≥―Ä–Α–≤ –≤―Ä–Β–Φ―è, –Ω–Β―Ä–Β–Ω―É―²–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –±―Ä–Ψ―¹–Η–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥–Ψ―¹―²–Η–Ϋ–Η―Ü―É –Η –Ζ–Α–±–Α―Ä―Ä–Η–Κ–Α–¥–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–≤–Β―Ä–Η, –Ψ–Ω–Α―¹–Α―è―¹―¨, –Κ–Α–Κ –±―΄ –Μ―¨–≤–Η―Ü–Α –Ϋ–Β –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –¥–Ψ –Ϋ–Η―Ö. –£ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Ψ–≤ ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ –Ζ–≤–Β―Ä–Η–Ϋ―Ü–Α –Ψ―²―΄―¹–Κ–Α–Μ –Β–Β –≤ –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η–Ζ ―¹–Α―Ä–Α–Β–≤ –Η –Ζ–Α–±―Ä–Α–Μ ―¹ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι. –€–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –Κ–Α–Κ –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―ç―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―à–Β―¹―²–≤–Η–Β!

–ü–Ψ–Ω―É–Μ―è―Ä–Ϋ―΄–Φ –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Φ ―²―Ä–Α–Ϋ―¹–Ω–Ψ―Ä―²–Ψ–Φ –±―΄–Μ–Η –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹―΄ –Η –Κ―ç–±―΄. –û―¹–Ϋ–Ψ–≤–Ψ–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ ―¹–Η―¹―²–Β–Φ―΄ –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Ψ–≤ ―¹―²–Α–Μ –î–Ε–Ψ―Ä–¥–Ε –®–Η–Μ–Μ–Η–±–Β―Ä –≤ 1829 –≥–Ψ–¥―É. –ü–Β―Ä–≤―΄–Ι –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Φ–Α―Ä―à―Ä―É―² –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Β –ü―ç–¥–¥–Η–Ϋ–≥―²–Ψ–Ϋ–Α, –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –†–Η–¥–Ε–Β–Ϋ―²―¹‑–Ω–Α―Ä–Κ –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Γ–Η―²–Η. –£―¹–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ―é –≤ 5 –Φ–Η–Μ―¨ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Ψ 1 ―΅–Α―¹.

–€–Β―¹―²–Α –≤ –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Β ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η, ―²–Α–Κ –Η ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η. –ß―²–Ψ–±―΄ –¥–Ψ–±―Ä–Α―²―¨―¹―è –¥–Ψ –Φ–Β―¹―² –Ϋ–Α –Κ―Ä―΄―à–Β, –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –≤―¹–Κ–Α―Ä–Α–±–Κ–Α―²―¨―¹―è –Ω–Ψ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Μ–Β―¹―²–Ϋ–Η―Ü–Β, –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―è―¹―¨ –Ζ–Α ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―¨ –Η–Μ–Η –Ζ–Α –Ω–Ψ―Ä―É―΅–Β–Ϋ―¨. –£–Ψ–Ζ–Μ–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ 2 –Η–Μ–Η 4 –Φ–Β―¹―²–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Κ–Μ–Η–Β–Ϋ―²―΄.

–£–Ϋ―É―²―Ä–Η –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹ –±―΄–Μ –Ψ–±–Η―² –±–Α―Ä―Ö–Α―²–Ψ–Φ. –Γ–Η–¥–Β–Ϋ―¨―è ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –¥–≤―É―Ö ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ, –Ϋ–Α –Κ–Α–Ε–¥–Ψ–Φ –Φ–Ψ–≥–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Φ–Β―¹―²–Η―²―¨―¹―è 5 ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β–Κ. –£–Ψ–Ζ–¥―É―Ö –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ –≤–Ϋ―É―²―Ä―¨ –Μ–Η―à―¨ –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ―²–Κ―Ä―΄–≤–Α–Μ–Η –¥–≤–Β―Ä―¨, –Α –Κ―Ä–Ψ―Ö–Ψ―²–Ϋ―΄–Β –Ψ–Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Α –Β–¥–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η ―¹–≤–Β―². –ù–Α –Ω–Ψ–Μ―É –Μ–Β–Ε–Α–Μ–Α ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―É –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Ϋ–Β –Φ–Β―Ä–Ζ–Μ–Η –Ϋ–Ψ–≥–Η, –Ϋ–Ψ –Ψ–Ϋ–Α –±―΄―¹―²―Ä–Ψ –Ω–Α―΅–Κ–Α–Μ–Α―¹―¨ –Η –Ϋ–Α–Φ–Ψ–Κ–Α–Μ–Α. –Γ–Ψ–≥–Μ–Α―¹–Ϋ–Ψ ―Ä–Α―¹―¹–Κ–Α–Ζ–Α–Φ ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –≤–Ϋ―É―²―Ä–Η –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―²–Η–≤–Ϋ–Ψ, –Ψ―¹–Ψ–±–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Β―¹–Μ–Η –Ϋ–Α–±―¨–Β―²―¹―è ―¹―Ä–Α–Ζ―É –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α. –ö―²–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ψ―²–¥–Α–≤–Η―² –≤–Α–Φ –Ω–Α–Μ―¨―Ü―΄, ―²–Κ–Ϋ–Β―² –≤ –±–Ψ–Κ –Ζ–Ψ–Ϋ―²–Η–Κ–Ψ–Φ –≤ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―¨–±―΄ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―¨ –¥–≤–Β―Ä―¨, –Ω–Ψ–¥ ―É―Ö–Ψ–Φ ―Ä–Α–Ζ–Ψ―Ä–Β―²―¹―è –Φ–Μ–Α–¥–Β–Ϋ–Β―Ü, –Α ―¹–Ψ―¹–Β–¥ ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ψ–Κ–Α–Ε–Β―²―¹―è –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –ö―Ä–Ψ–Φ–Β ―²–Ψ–≥–Ψ, –≤ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Α―Ö –≥–Ϋ–Β–Ζ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Μ–Ψ―Ö–Η. –ù–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ–Η –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α―²―¨ ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η, ―â–Β–¥―Ä–Ψ –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è―è –≤–Ϋ―É―²―Ä–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Β ―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¨―è –¥–Α–Φ–Α–Φ.

–Θ–Μ–Η―΅–Ϋ–Ψ–Β –¥–≤–Η–Ε–Β–Ϋ–Η–Β –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –™―é―¹―²–Α–≤–Α –î–Ψ―Ä–Β –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η «–ü–Α–Μ–Ψ–Φ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Ψ». 1877

–û–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹―΄ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²―É –≤ 8 ―É―²―Ä–Α. –ö ―ç―²–Ψ–Φ―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ–Β–Μ–Κ–Η–Β ―¹–Μ―É–Ε–Α―â–Η–Β ―É–Ε–Β –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α ―Ä–Α–±–Ψ―΅–Η―Ö –Φ–Β―¹―²–Α―Ö, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Α―Ö –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Μ –Ω―Ä–Β–Η–Φ―É―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹. –ï―¹–Μ–Η –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä, –Ε–Β–Μ–Α–≤―à–Η–Ι –Ω―Ä–Ψ–Κ–Α―²–Η―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Β, –≤―΄–≥–Μ―è–¥–Β–Μ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ ―¹–Ψ–Μ–Η–¥–Ϋ–Ψ, ―²–Ψ –Κ―É―΅–Β―Ä –≤–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Β –Φ–Ψ–≥ –Ω―Ä–Ψ–Β―Ö–Α―²―¨ –Φ–Η–Φ–Ψ –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Ζ–Α–Φ–Β–¥–Μ–Η―²―¨ ―Ö–Ψ–¥, –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Α–≥–Α―è –Ζ–Α–Ω―Ä―΄–≥–Ϋ―É―²―¨ –Ϋ–Α ―Ö–Ψ–¥―É.

–ö–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä ―¹―²–Ψ―è–Μ –Ϋ–Α ―¹―²―É–Ω–Β–Ϋ―¨–Κ–Β ―¹–Μ–Β–≤–Α –Ψ―² –¥–≤–Β―Ä–Β–Ι. –£ –Β–≥–Ψ –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η –≤―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ζ―΄–≤–Α―²―¨ – –Η–Μ–Η –Ψ―²―¹–Β–Η–≤–Α―²―¨ – –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤, –±―Ä–Α―²―¨ –Ω–Μ–Α―²―É –Ζ–Α –Ω―Ä–Ψ–Β–Ζ–¥, –Α –≤ ―ç–Ω–Ψ―Ö―É –Κ―Ä–Η–Ϋ–Ψ–Μ–Η–Ϋ–Ψ–≤ –Β―â–Β –Η –Ω―Ä–Η–¥–Β―Ä–Ε–Η–≤–Α―²―¨ –¥–Α–Φ―¹–Κ―É―é ―é–±–Κ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ψ–Ϋ–Α –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨, –Ω–Ψ–Κ–Α –Β–Β –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Η―Ü–Α –Ω―΄―²–Α–Β―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ―²–Η―¹–Ϋ―É―²―¨―¹―è –≤ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ. –ü–Ψ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ―É –≤ –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Α―Ö –Ϋ–Β –±―΄–Μ–Ψ –±–Η–Μ–Β―²–Ψ–≤ – –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ, ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹―΅–Η―²–Α–Μ –Ϋ―É–Ε–Ϋ―΄–Φ. –ê –Κ–Ψ–≥–¥–Α –±–Η–Μ–Β―²―΄ –≤―¹–Β –Ε–Β –≤–≤–Β–Μ–Η, –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä―΄ ―É―¹―²―Ä–Ψ–Η–Μ–Η –Ζ–Α–±–Α―¹―²–Ψ–≤–Κ―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è, ―Ä–Α–Ζ―É–Φ–Β–Β―²―¹―è, –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Α –≤–Ω―É―¹―²―É―é, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ –Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ―É –Ϋ–Β –Ϋ―Ä–Α–≤–Η―²―¹―è –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ.

–ü–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä―΄ –Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –≥―Ä―É–±–Ψ―¹―²―¨ –Η –Ε–Α–¥–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä–Ψ–≤, ―¹―²–Α―Ä–Α–≤―à–Η―Ö―¹―è –Ϋ–Α–±–Η―²―¨ –≤ ―¹–Α–Μ–Ψ–Ϋ –Ω–Ψ–±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ϋ–Α―Ä–Ψ–¥–Α, ―¹–Α–Φ–Η –Ε–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä―΄ ―¹―²–Β–Ϋ–Α–Μ–Η –Ψ―² ―¹―É―Ä–Ψ–≤―΄―Ö ―²―Ä–Β–±–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Ι –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Β–≤ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Ι. –½–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Β–Ω–Μ–Ψ―Ö–Ψ: –≤–Ψ–¥–Η―²–Β–Μ―¨ –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –≤–Β–Κ–Α –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–Μ –Ψ―² 20 –¥–Ψ 34 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤ –≤ –Ϋ–Β–¥–Β–Μ―é, –Ϋ–Β ―¹―΅–Η―²–Α―è ―΅–Α–Β–≤―΄―Ö –Ζ–Α ―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¨―è –Ϋ–Α –Ψ–±–Μ―É―΅–Κ–Β, –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä – –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Ψ–≤. –ù–Ψ –Ϋ–Α ―ç―²–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α―²―¨ ―¹–Β–Φ―¨―é, –¥–Β―²–Β–Ι –Η –Ϋ–Β―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―é―â―É―é –Ε–Β–Ϋ―É. –Γ–Μ–Β–¥―É―è «–¥―É―Ö―É –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η», –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²―è–≥–Η, –Κ–Α–Κ –Η –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²–Β–Μ–Η ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Η―Ö –Κ–Μ–Α―¹―¹–Ψ–≤, ―¹―²―Ä–Β–Φ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Κ ―²–Ψ–Φ―É, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Η―Ö –Ε–Β–Ϋ―΄ –Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –≤–Ϋ–Β –¥–Ψ–Φ–Α. –Δ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –≤ ―²–Α–Κ–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Β―²–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α―²―¨ –Ϋ–Α ―Ä–Β―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²―¨.

–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Ι –¥–Β–Ϋ―¨ –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α–Μ―¹―è –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ –≤–Ψ―¹―¨–Φ–Η ―É―²―Ä–Α, –Α –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α–Μ―¹―è –≤ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ―΅―¨, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ―΅―²–Η –≤–Β―¹―¨ –¥–Β–Ϋ―¨ –Η–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ –Η –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä ―²―Ä―è―¹–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Β, –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –Ϋ–Α ―¹–≤–Ψ–Β–Φ –Φ–Β―¹―²–Β. –ü–Β―Ä–Β―Ö–≤–Α―²–Η―²―¨ –Ψ–±–Β–¥ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β, –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η–Φ–Η–Ϋ―É―²–Ϋ–Ψ–Ι –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Ψ–≤–Κ–Η, –±―΄–Μ–Ψ –±–Ψ–Μ―¨―à–Ψ–Ι ―É–¥–Α―΅–Β–Ι, –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –Η–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ–Η –Ψ–±–Β–¥–Α–Μ–Η, –Ϋ–Β ―¹―Ö–Ψ–¥―è ―¹ –Ψ–±–Μ―É―΅–Κ–Α. –£―΄―Ö–Ψ–¥–Ϋ―΄–Β –Η–Φ ―²–Ψ–Ε–Β –Ϋ–Β –Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨. –ö–Α–Κ ―¹–Ψ–Κ―Ä―É―à–Α–Μ―¹―è –Ψ–¥–Η–Ϋ –Κ–Ψ–Ϋ–¥―É–Κ―²–Ψ―Ä: «–· –Ϋ–Η–Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Β –Ω–Ψ―¹–Β―â–Α―é –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Β―¹―²–Α, –Ϋ–Η ―Ü–Β―Ä–Κ–≤–Η, –Ϋ–Η ―²–Β–Α―²―Ä―΄. –†–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ―É―΅―É –Ψ―²–Ω―É―¹–Κ, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ ―Ä–Α–Ζ –≤ –¥–≤–Α –≥–Ψ–¥–Α… –½–Η–Φ–Ψ–Ι ―è –≤–Η–Ε―É ―¹–≤–Ψ–Η―Ö ―²―Ä–Ψ–Η―Ö –¥–Β―²–Β–Ι ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ, –Κ–Ψ–≥–¥–Α –Ψ–Ϋ–Η ―É–Ε–Β ―¹–Ω―è―²… –ï―¹–Μ–Η –Ψ–Ϋ–Η ―Ä–Α–Ζ―Ä–Β–≤―É―²―¹―è, –Φ–Ϋ–Β ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Φ–Β―à–Α–Β―² – –Ω–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―è―²–Ϋ–Α–¥―Ü–Α―²–Η―΅–Α―¹–Ψ–≤–Ψ–≥–Ψ –¥–Ϋ―è –Ω–Ψ–¥ –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄–Φ –Ϋ–Β–±–Ψ–Φ –Φ–Β–Ϋ―è ―É–Ε–Β –Ϋ–Η―΅–Β–Φ –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–±―É–¥–Η―à―¨ » [19]. –ö ―²―è–Ε–Κ–Η–Φ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ ―²―Ä―É–¥–Α –¥–Ψ–±–Α–≤–Μ―è–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ–≤–Β―Ä–Η–Β ―¹–Ψ ―¹―²–Ψ―Ä–Ψ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨―¹―²–≤–Α. –Ξ–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α –Ψ–Ω–Α―¹–Α–Μ–Η―¹―¨, ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–¥―΅–Η–Ϋ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –Φ–Ψ–≥―É―² –Ψ–±―¹―΅–Η―²–Α―²―¨ –Η―Ö, –Ω―Ä–Ψ–≤–Β–Ζ―²–Η –±–Ψ–Μ―¨―à–Β –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η ―¹–¥–Α―²―¨ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –≤―΄―Ä―É―΅–Κ–Η, –Ω–Ψ―ç―²–Ψ–Φ―É ―É―¹―²―Ä–Α–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–≤–Β―Ä–Κ–Η – –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –¥–Α–Φ―É ―Ä–Β―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –≤–Η–¥–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Η―²―΄–≤–Α–Μ–Α ―΅–Η―¹–Μ–Ψ –Ω–Α―¹―¹–Α–Ε–Η―Ä–Ψ–≤ –Η –Ω―Ä–Η–Κ–Η–¥―΄–≤–Α–Μ–Α, –Κ―²–Ψ –Η–Ζ –Ϋ–Η―Ö –Ω–Μ–Α―²–Η―² –Ζ–Α –¥–Ψ–Μ–≥–Ψ–Β –Ω―É―²–Β―à–Β―¹―²–≤–Η–Β, –Α –Κ―²–Ψ – –Ζ–Α –Κ–Ψ―Ä–Ψ―²–Κ–Ψ–Β.

–‰–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Ε―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Α «–ü–Α–Ϋ―΅». 1870

–Γ–Ψ–Ω–Β―Ä–Ϋ–Η–Κ–Α–Φ–Η –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Η –Κ―ç–±―΄, –Ω―Ä–Η―à–Β–¥―à–Η–Β –Ϋ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ―΄–Φ –Κ–Α―Ä–Β―²–Α–Φ. –£ XVIII –Η –Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α ―¹–Ϋ―è―²―¨ –Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ―É―é –Κ–Α―Ä–Β―²―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α –Ω–Ψ―¹―²–Ψ―è–Μ–Ψ–Φ –¥–≤–Ψ―Ä–Β, –Ω―Ä–Η―΅–Β–Φ –Ζ–Α –Ϋ–Β–Φ–Α–Μ―É―é ―¹―É–Φ–Φ―É. –£ ―¹–≤–Ψ–Β–Ι –Ω―Ä–Ψ―à–Μ–Ψ–Ι –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Η –Ϋ–Α–Β–Φ–Ϋ―΄–Β –Κ–Α―Ä–Β―²―΄ –±―΄–Μ–Η –≤―΄―à–Β–¥―à–Η–Φ–Η –Ϋ–Α –Ω–Β–Ϋ―¹–Η―é ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α–Φ–Η –Α―Ä–Η―¹―²–Ψ–Κ―Ä–Α―²–Ψ–≤, –Η –Ϋ–Β―É–¥–Η–≤–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Ω–Ψ–Μ–Ζ–Μ–Η –Β–Μ–Β‑–Β–Μ–Β. –î–Α –Η –Κ―É–¥–Α –Η–Φ –±―΄–Μ–Ψ ―¹–Ω–Β―à–Η―²―¨ –Ω―Ä–Η –Ψ―²―¹―É―²―¹―²–≤–Η–Η –Κ–Ψ–Ϋ–Κ―É―Ä–Β–Ϋ―Ü–Η–Η? –ù–Ψ ―É–Ε–Β –≤ 1820‑―Ö –Η–Ζ –ü–Α―Ä–Η–Ε–Α –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ –¥–Ψ–±―Ä–Α–Μ–Α―¹―¨ –Φ–Ψ–¥–Α –Ϋ–Α –Κ–Α–±―Ä–Η–Ψ–Μ–Β―²―΄, –Η–Μ–Η «–Κ―ç–±―΄», – –Μ–Β–≥–Κ–Η–Β ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Η, –Μ–Η―Ö–Ψ ―Ä–Α–Ζ―ä–Β–Ζ–Ε–Α–≤―à–Η–Β –Ω–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö –Κ–Μ–Η–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –Ξ―ç–Ϋ―¹–Ψ–Φ, –¥–≤―É―Ö–Φ–Β―¹―²–Ϋ―΄–Ι –¥–≤―É―Ö–Κ–Ψ–Μ–Β―¹–Ϋ―΄–Ι ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε, –≤ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Φ ―¹–Η–¥–Β–Ϋ―¨–Β –Κ―É―΅–Β―Ä–Α, ―Ö–Ψ―Ä–Ψ―à–Ψ –Ω―Ä–Η–Ω–Ψ–¥–Ϋ―è―²–Ψ–Β, ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹–Ζ–Α–¥–Η, ―¹―²–Α–Μ –Ψ–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ –≥–Μ–Α–≤–Ϋ―΄―Ö ―¹–Η–Φ–≤–Ψ–Μ–Ψ–≤ –≤–Η–Κ―²–Ψ―Ä–Η–Α–Ϋ―¹–Κ–Ψ–≥–Ψ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α.

–‰–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –≥―Ä―É–Ω–Ω–Ψ–Ι ―Ä–Α–Ζ–Ϋ–Ψ―à–Β―Ä―¹―²–Ϋ–Ψ–Ι, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ϋ–Η―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄–≤―à–Η–Β ―²–Ψ―Ä–≥–Ψ–≤―Ü―΄, –Κ–Μ–Β―Ä–Κ–Η, –Ω–Μ–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η, –Μ–Α–Κ–Β–Η, –±–Α–Κ–Α–Μ–Β–Ι―â–Η–Κ–Η, –¥–Α–Ε–Β –≤–Ζ–Μ–Ψ–Φ―â–Η–Κ–Η –Η –Κ–Α―Ä–Φ–Α–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η. –ù–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω–Ψ–Κ―É–Ω–Α–Μ–Η –Κ–Α―Ä–Β―²―É –Η –Μ–Ψ―à–Α–¥―¨, –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ε–Β –Α―Ä–Β–Ϋ–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö ―É –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Ι. –ß―²–Ψ–±―΄ ―Ö–≤–Α―²–Η–Μ–Ψ –¥–Β–Ϋ–Β–≥ –Η ―¹ –Κ–Ψ–Φ–Ω–Α–Ϋ–Η–Β–Ι ―Ä–Α―¹–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨―¹―è, –Η –¥–Ψ–Φ–Ψ–Ι ―É–Ϋ–Β―¹―²–Η, –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―²–Β –Μ–Η―Ü–Α. –Θ –Η–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―¹–Φ–Β–Ϋ, ―¹–Α–Φ–Α―è –¥–Ψ–Μ–≥–Α―è –¥–Μ–Η–Μ–Α―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 20 ―΅–Α―¹–Ψ–≤, –Ϋ–Α―΅–Η–Ϋ–Α―è―¹―¨ –≤ 10 ―É―²―Ä–Α –Η –Ζ–Α–Κ–Α–Ϋ―΅–Η–≤–Α―è―¹―¨ ―É–Ε–Β ―¹–Μ–Β–¥―É―é―â–Η–Φ ―É―²―Ä–Ψ–Φ. –ö–Ψ–≥–¥–Α –Κ―ç–±–±–Η ―²–Α–Κ ―É―¹―²–Α–≤–Α–Μ, ―΅―²–Ψ –Β–¥–≤–Α –Ϋ–Β –≤–Α–Μ–Η–Μ―¹―è ―¹ –Ψ–±–Μ―É―΅–Κ–Α, –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –¥–Ψ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ ―¹–Φ–Β–Ϋ―É –Κ–Ψ–≥–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Μ–Η―Ü–Β–Ϋ–Ζ–Η―Ä–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ―É―΅–Β―Ä–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –±―Ä–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η. –Θ―²―Ä–Α―²–Η–≤ –Μ–Η―Ü–Β–Ϋ–Ζ–Η―é –Ζ–Α –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι‑―²–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―É–Ω–Ψ–Κ, –Ψ–Ϋ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―Ä–Α–Ζ–≤–Β ―΅―²–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Η―Ä–Ψ–≤–Α―²―¨ –Φ–Β–¥―¨ –Ϋ–Α ―ç–Κ–Η–Ω–Α–Ε–Α―Ö –Η–Μ–Η, ―¹ –Ψ–≥–Μ―è–¥–Κ–Ψ–Ι, –Ζ–Α–Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –±–Ψ–Μ–Β–Β ―É–¥–Α―΅–Μ–Η–≤―΄―Ö ―²–Ψ–≤–Α―Ä–Η―â–Β–Ι. –Θ―΅–Α―¹―²―¨ ―Ä–Α–Ζ–Ε–Α–Μ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Κ―ç–±–±–Η –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–≤–Η–¥–Ϋ–Ψ–Ι, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–≤–Ψ–Ζ―΅–Η–Κ–Η –¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨ –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Η –Φ–Β―¹―²–Α.

–Γ–Α–Ϋ–Η―²–Α―Ä―΄ ―É–Μ–Η―Ü

«–•–Α–Μ–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Η–≤―Ä–Α―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Η –Φ–Β―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η ―¹–Φ–Β―²–Α―é―² –≤ –Κ–Α–Ϋ–Α–≤―΄ –Κ–Μ–Ψ―΅―¨―è –≥–Α–Ζ–Β―² –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Ε–Α–Μ–Κ–Η–Β –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹―΄, –Α –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹―΄ ―΅–Β–Μ–Ψ–≤–Β―΅–Β―¹–Κ–Η–Β, –Β―â–Β –±–Ψ–Μ–Β–Β –Ε–Α–Μ–Κ–Η–Β, –Ϋ–Α–Κ–Μ–Ψ–Ϋ―è―é―²―¹―è –Ϋ–Α–¥ ―ç―²–Η–Φ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ψ–Φ, ―Ä–Ψ―é―²―¹―è, ―à–Α―Ä―è―² ―²–Α–Φ, –≤ –Ω–Ψ–Η―¹–Κ–Α―Ö ―΅–Β–≥–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Β―â–Β –≥–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε―É» [20], – ―²–Α–Κ –≤ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Β «–ù–Α―à –Ψ–±―â–Η–Ι –¥―Ä―É–≥» –î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Β ―É–Μ–Η―Ü―΄. –ê–Ϋ–≥–Μ–Η–Ι―¹–Κ–Η–Ι –Κ–Μ–Α―¹―¹–Η–Κ –Β–¥–≤–Α –Μ–Η –Ω―Ä–Β―É–≤–Β–Μ–Η―΅–Η–≤–Α–Μ. –ö–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η–Ι –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ, ―¹–Ψ–Μ–Ψ–Φ–Α, –≥–Ϋ–Η–Μ―΄–Β –Ψ–≤–Ψ―â–Η –Ϋ–Α ―Ä―΄–Ϋ–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö –Ω–Μ–Ψ―â–Α–¥―è―Ö, –Κ–Ψ―¹―²–Η, ―É―¹―²―Ä–Η―΅–Ϋ―΄–Β ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Η –Μ–Α–≤–Η–Ϋ―΄ –Ζ–Ψ–Μ―΄ –Η–Ζ –±–Β―¹―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Κ–Α–Φ–Η–Ϋ–Ψ–≤ – –≤―¹–Β ―ç―²–Ψ ―¹–Ψ–Ζ–¥–Α–≤–Α–Μ–Ψ –Ϋ–Β―¹―É―¹–≤–Β―²–Ϋ―É―é –≥―Ä―è–Ζ―¨. –ù―É–Ε–Ϋ–Ψ –Ψ―²–¥–Α―²―¨ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ –¥–Ψ–Μ–Ε–Ϋ–Ψ–Β, –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Η–Ζ–Ϋ–Α–≤–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Ψ–±–Μ–Β–Φ―É –Η –Ω―΄―²–Α–Μ–Η―¹―¨ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –±–Ψ―Ä–Ψ―²―¨―¹―è, –≤ ―Ä–Β–Ζ―É–Μ―¨―²–Α―²–Β ―΅–Β–≥–Ψ –Η –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Α–Μ–Η –Ω―Ä–Η―΅―É–¥–Μ–Η–≤―΄–Β –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―¹–Β–≥–Ψ–¥–Ϋ―è –≤–Ϋ―É―à–Α―é―² ―É–Ε–Α―¹.

–ë–Η―΅–Α–Φ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü –±―΄–Μ–Η –Ζ–Ψ–Μ–Α –Η –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ. –ü–Ψ –Ψ―³–Η―Ü–Η–Α–Μ―¨–Ϋ―΄–Φ –¥–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ, –≤ 1840‑―Ö –≥–Ψ–¥–Α―Ö –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Β ―¹–Β–Φ–Β–Ι―¹―²–≤–Ψ ―¹―Ä–Β–¥–Ϋ–Β–≥–Ψ –Κ–Μ–Α―¹―¹–Α ―¹–Ε–Η–≥–Α–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 11 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ ―É–≥–Μ―è –≤ –≥–Ψ–¥. –î–Ψ–Φ–Α –Ω–Ψ–±–Β–¥–Ϋ–Β–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –¥–≤―É–Φ―è ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ–Α–Φ–Η, –Ϋ–Ψ ―Ü–Η―³―Ä–Α –≤―¹–Β ―Ä–Α–≤–Ϋ–Ψ –Ζ–Ϋ–Α―΅–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Α―è. –ö―É–¥–Α –Ε–Β –¥–Β–≤–Α–Μ–Ψ―¹―¨ ―¹―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ –Ζ–Ψ–Μ―΄?

–ù–Β―¹–Ψ–Ζ–Ϋ–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Β –≤―΄―²―Ä―è―Ö–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–Β –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü―΄ –Η–Μ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –≥―Ä―É–¥―΄ –Ζ–Ψ–Μ―΄ –≤–Ψ –¥–≤–Ψ―Ä–Β. –‰―Ö –±–Ψ–Μ–Β–Β ―Ä–Β―¹–Ω–Β–Κ―²–Α–±–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Β ―¹–Ψ–Ω–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–±–Β–≥–Α–Μ–Η –Κ ―É―¹–Μ―É–≥–Α–Φ –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄―Ö –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η –Ψ―² –Μ–Η―Ü–Α –≤―¹–Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Α. –£ –Ϋ–Α–Ζ–Ϋ–Α―΅–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β –¥–Ϋ–Η –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Β–Ζ–Ε–Α–Μ–Η ―¹–Ψ ―¹–≤–Ψ–Η–Φ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥–Α–Φ–Η –Η –Μ–Ψ–Ω–Α―²–Α–Φ–Η, –≥―Ä―É–Ζ–Η–Μ–Η –Ζ–Ψ–Μ―É –Η –Ω―Ä–Ψ―΅–Η–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―΄ –Η ―É–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–¥–Α–Μ―¨―à–Β. –ù–Β―Ä–Β–¥–Κ–Ψ ―²–Β –Ε–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η –≤―΄―¹―²―É–Ω–Α–Μ–Η –≤ ―Ä–Ψ–Μ–Η –Ζ–Ψ–Μ–Ψ―²–Α―Ä–Β–Ι, ―΅–Η―¹―²–Η–≤―à–Η―Ö –Ω–Ψ –Ϋ–Ψ―΅–Α–Φ –≤―΄–≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄–Β ―è–Φ―΄, –Ϋ–Ψ –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―¹–Μ―É―΅–Α–Β –Κ–Α–Ε–¥―΄–Ι –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤–Μ–Α–¥–Β–Μ–Β―Ü –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Α―Ä–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹ –Ϋ–Η–Φ–Η –Ψ―²–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ – ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Α―è ―΅–Η―¹―²–Κ–Α –≤―΄–≥―Ä–Β–±–Ϋ―΄―Ö ―è–Φ –±―΄–Μ–Α ―¹–Κ–Ψ―Ä–Β–Β ―Ä–Ψ―¹–Κ–Ψ―à―¨―é, ―΅–Β–Φ –Ϋ–Β–Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Φ–Ψ―¹―²―¨―é. –€―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Α–Μ–Η –Ω–Ψ –±―Ä―é–Κ–Α–Φ –¥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ –Η ―¹–Β―Ä–Ψ–≤–Α―²―΄–Φ –Ψ―² –Ζ–Ψ–Μ―΄ –Κ―É―Ä―²–Κ–Α–Φ. –ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α ―²–Ψ, ―΅―²–Ψ –Ψ–Ϋ–Η –Η–Ζ–Ψ –¥–Ϋ―è –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –≤–¥―΄―Ö–Α–Μ–Η –Ω―΄–Μ―¨, –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η –±―΄–Μ–Η –¥―é–Ε–Η–Φ–Η –Ω–Α―Ä–Ϋ―è–Φ–Η, –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Η–Φ–Η –Η ―à–Η―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ω–Μ–Β―΅–Η–Φ–Η – –¥―Ä―É–≥–Η–Β –±―΄ –Ϋ–Α ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―Ä–Α–±–Ψ―²–Β –Ϋ–Β –Ζ–Α–¥–Β―Ä–Ε–Α–Μ–Η―¹―¨.

–ù–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ –Ζ–Ψ–Μ–Ψ–Ι –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η ―¹–Φ–Β―²–Α–Μ–Η ―¹ ―É–Μ–Η―Ü –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ –Η –Μ―é–±―΄–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ―²–±―Ä–Ψ―¹―΄ – –Κ–Ψ―¹―²–Η, ―²―Ä―è–Ω–Κ–Η, –≥–≤–Ψ–Ζ–¥–Η. –ù–Η―΅–Β–≥–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Ψ, –≤―¹–Β ―à–Μ–Ψ –≤ –¥–Β–Μ–Ψ. –£―΄―¹―É―à–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Ι –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Η–≤–Α–Μ–Η, –±–Ψ–Μ–Β–Β –Φ–Β–Μ–Κ―É―é –Ω―΄–Μ―¨ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄ –¥–Μ―è –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η―è –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Β–Ι, –±–Ψ–Μ–Β–Β –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―É―é – ―³–Β―Ä–Φ–Β―Ä–Α–Φ –Ϋ–Α ―É–¥–Ψ–±―Ä–Β–Ϋ–Η―è. –ö–Ψ―¹―²–Η –Η ―²―Ä―è–Ω–Κ–Η –Ζ–Α–±–Η―Ä–Α–Μ–Η ―¹―²–Α―Ä―¨–Β–≤―â–Η–Κ–Η, ―Ä–Α–Κ–Ψ–≤–Η–Ϋ―΄ –Η ―²―Ä–Β―¹–Ϋ―É–≤―à–Η–Β –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Η – ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ–Η, ―¹―²–Α―Ä―É―é –Ψ–±―É–≤―¨ – –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η―²–Β–Μ–Η –±–Β―Ä–Μ–Η–Ϋ―¹–Κ–Ψ–Ι –Μ–Α–Ζ―É―Ä–Η.[1] –î–Α–Ε–Β ―¹–Ψ–≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Β–≤―Ä–Ψ–Ω–Β–Ι―Ü–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Β―à–Α–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Ϋ–Α –Ω–Ψ–≤―²–Ψ―Ä–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β―Ä–Α–±–Ψ―²–Κ–Α―Ö, ―²―Ä―É–¥–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Β–¥―¹―²–Α–≤–Η―²―¨, –¥–Ψ –Κ–Α–Κ–Ψ–Ι ―¹―²–Β–Ω–Β–Ϋ–Η –Η―Ö –Ω―Ä–Β–¥–Κ–Η ―²―Ä―è―¹–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Α–¥ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ψ–Φ.

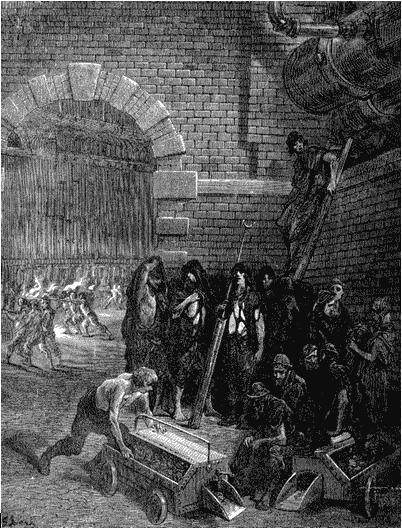

–ù–Α–Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Η–≤ ―²–Β–Μ–Β–≥–Η –¥–Ψ–≤–Β―Ä―Ö―É, –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Η ―¹–≤–Ψ–Ζ–Η–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Α –Ϋ–Α ―¹–≤–Α–Μ–Κ―É, –≥–¥–Β –Η –Ω―Ä–Ψ–Η―¹―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Α ―¹–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Α. –Γ–≤–Α–Μ–Κ–Η ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Α–≥–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –Ω―Ä–Η–≥–Ψ―Ä–Ψ–¥–Α―Ö, ―¹―Ä–Β–¥–Η –Ω―É―¹―²―΄―Ä–Β–Ι –Η–Μ–Η –Ε–Β –Ω―Ä―è–Φ–Ψ –≤–Ψ–Ζ–Μ–Β –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Ψ–≤, ―΅―¨–Β –Ζ–¥–Ψ―Ä–Ψ–≤―¨–Β –Φ–Α–Μ–Ψ –Κ–Ψ–≥–Ψ –≤–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Ψ. –•―É―Ä–Ϋ–Α–Μ–Η―¹―² –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é ―²–Α–Κ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Μ ―¹–≤–Ψ–Ι –≤–Η–Ζ–Η―² –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ―É –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö ―¹–≤–Α–Μ–Ψ–Κ: «–£ ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Β –≤―΄―¹–Η―²―¹―è –≥–Ψ―Ä–Α –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Ι –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Ψ–Ι –Ω―΄–Μ–Η, ―Ä―è–¥–Ψ–Φ ―¹ –Ϋ–Β–Ι –≥―Ä―É–¥―΄ –Ω–Ψ–Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β –Η–Ζ –Ω―΄–Μ–Η –≤–Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―à–Κ―É ―¹ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Ψ–Φ, –Ω–Ψ–¥–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Φ –Κ ―¹–Ψ―Ä―²–Η―Ä–Ψ–≤–Κ–Β. –Γ―Ä–Β–¥–Η ―ç―²–Η―Ö –≥―Ä―É–¥, –≤–Ψ–Ψ―Ä―É–Ε–Η–≤―à–Η―¹―¨ –Ε–Β–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ–Η ―¹–Η―²–Α–Φ–Η, ―¹―É–Β―²―è―²―¹―è –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄ –Η ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –Η –Ψ―²―¹–Β–≤–Α―é―² –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―É―é –Ω―΄–Μ―¨ –Ψ―² –Φ–Β–Μ–Κ–Ψ–Ι. –ù–Α –¥―Ä―É–≥–Ψ–Φ –Κ–Ψ–Ϋ―Ü–Β –¥–≤–Ψ―Ä–Α ―Ä–Α―¹–Ω–Ψ–Μ–Ψ–Ε–Η–Μ–Α―¹―¨ –≥–Ψ―Ä–Α –Η–Ζ ―É–≥–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ–≤ –Η –Ζ–Ψ–Μ―΄, –≥–Ψ―²–Ψ–≤―΄―Ö –Κ –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Κ–Β –Ϋ–Α –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–≤–Ψ–¥―΄. –£―¹―è ―¹–≤–Α–Μ–Κ–Α –±―É―Ä–Μ–Η―² –Ε–Η–Ζ–Ϋ―¨―é: –Κ―²–Ψ ―¹–Β–Β―², –Κ―²–Ψ –≤―΄–≥―Ä–Β–±–Α–Β―² –Φ―É―¹–Ψ―Ä, –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η ―²–Β–Μ–Β–≥–Η ―¹–≤–Α–Μ–Η–≤–Α―é―² ―¹–≤–Ψ–Ι –≥―Ä―É–Ζ –Η –Ψ―²–Ω―Ä–Α–≤–Μ―è―é―²―¹―è –Ζ–Α –Ϋ–Ψ–≤―΄–Φ. –£ –≥―Ä―É–¥–Α―Ö –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –±–Α―Ä–Α―Ö―²–Α―é―²―¹―è –Κ―É―Ä―΄, –Α –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Ψ―΅–Η―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ―΄–Β ―¹–≤–Η–Ϋ―¨–Η ―Ä–Ψ―é―²―¹―è –≤ ―²―Ä–Β–±―É―Ö–Β –Η –Ψ―²―Ö–Ψ–¥–Α―Ö, ―¹–Ψ–±―Ä–Α–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―¹ –Κ―É―Ö–Ψ–Ϋ―¨ –Η ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Ψ–≤» [21].

–Γ–≤–Α–Μ–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Α–¥–Μ–Β–Ε–Α–Μ–Η ―΅–Α―¹―²–Ϋ―΄–Φ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Α–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ϋ–Α–Ε–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Α–Ω–Η―²–Α–Μ―΄ –Ϋ–Α –Ω–Β―Ä–Β–Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α. –£―¹–Ω–Ψ–Φ–Ϋ–Η―²―¨ ―Ö–Ψ―²―è –±―΄ –Φ–Η―¹―²–Β―Ä–Α –Ξ–Α―Ä–Φ–Ψ–Ϋ–Α –Η–Μ–Η –Β–≥–Ψ –Ω―Ä–Β–Β–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α, «–½–Ψ–Μ–Ψ―²–Ψ–≥–Ψ –€―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Α» –ë–Ψ―³―³–Η–Ϋ–Α –Η–Ζ ―Ä–Ψ–Φ–Α–Ϋ–Α «–ù–Α―à –Ψ–±―â–Η–Ι –¥―Ä―É–≥». –£ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨, ―Ö–Ψ–Ζ―è–Β–≤–Α ―¹–≤–Α–Μ–Ψ–Κ –Ϋ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤, –Ω–Ψ–Μ―É―΅–Α–≤―à–Η―Ö –Ζ–Α ―¹–≤–Ψ–Ι ―²―Ä―É–¥ 1 ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨. –î–Β―²–Η –Ζ–Α―Ä–Α–±–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η –Η ―²–Ψ–≥–Ψ –Φ–Β–Ϋ―¨―à–Β – 3–4 –Ω–Β–Ϋ―¹–Α. –ö–Α–Κ –Ω–Ψ–Κ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β―² –î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹, –≤ –≥―Ä―É–¥–Α―Ö –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ϋ–Α–Ι―²–Η –≤–Β―â–Η –Η –Ω–Ψ–Η–Ϋ―²–Β―Ä–Β―¹–Ϋ–Β–Β –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι – –Ϋ–Α–Ω―Ä–Η–Φ–Β―Ä, –Ω―Ä–Ψ–Ω–Α–≤―à–Β–Β –Ζ–Α–≤–Β―â–Α–Ϋ–Η–Β. –ù–Ψ –Β―¹–Μ–Η ―Ä–Α–±–Ψ―²–Ϋ–Η–Κ–Η –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η –Η–Μ–Η –¥―Ä–Α–≥–Ψ―Ü–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, –Ω–Ψ ―É―¹–Μ–Ψ–≤–Η―è–Φ –Ϋ–Α–Ι–Φ–Α –Ψ–Ϋ–Η –Ψ–±―è–Ζ–Α–Ϋ―΄ –±―΄–Μ–Η ―¹–¥–Α―²―¨ ―¹–Ψ–Κ―Ä–Ψ–≤–Η―â–Α ―Ö–Ψ–Ζ―è–Η–Ϋ―É. –½–Α –Ω–Ψ–Ω―΄―²–Κ―É –Ω―Ä–Η–Ω―Ä―è―²–Α―²―¨ –¥–Ψ–±―Ä–Ψ –Η–Φ –≥―Ä–Ψ–Ζ–Η–Μ–Ψ ―É–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Β–Ϋ–Η–Β.

–ù–Β –≤―¹–Β –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β –Ψ―²―Ö–Ψ–¥―΄ –Ψ―¹–Β–¥–Α–Μ–Η –Ϋ–Α ―¹–≤–Α–Μ–Κ–Α―Ö. –ü–Ψ ―É–Μ–Η―Ü–Α–Φ ―¹–Ϋ–Ψ–≤–Α–Μ–Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Η –Ψ–Κ―É―Ä–Κ–Ψ–≤, –Κ–Μ–Ψ―΅–Κ–Ψ–≤ –±―É–Φ–Α–≥–Η, –Κ–Ψ―¹―²–Β–Ι, –Ϋ–Ψ ―¹–Α–Φ–Α―è –Ϋ–Β–Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ϋ–Α―è –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è –±―΄–Μ–Α ―É pure finders. «–Γ–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄» –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Μ–Η ―²–Β―Ö, –Κ―²–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α–Ϋ–Η–Β–Φ ―¹–Ψ–±–Α―΅―¨–Η―Ö ―ç–Κ―¹–Κ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤. –≠―²–Ψ―² ―ç–≤―³–Β–Φ–Η–Ζ–Φ –≤–Ψ–Ζ–Ϋ–Η–Κ –≤ ―¹–≤―è–Ζ–Η ―¹ ―²–Β–Φ, ―΅―²–Ψ ―¹–Ψ–±–Α―΅–Η–Ι –Κ–Α–Μ, –Ϋ–Α―Ä–Α–≤–Ϋ–Β ―¹ –Ω―²–Η―΅―¨–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―²–Ψ–Φ, –Η―¹–Ω–Ψ–Μ―¨–Ζ–Ψ–≤–Α–Μ–Η –¥–Μ―è –Ψ―΅–Η―â–Β–Ϋ–Η―è ―à–Κ―É―Ä –≤ –Κ–Ψ–Ε–Β–≤–Β–Ϋ–Ϋ―΄―Ö –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ–Η―Ö. –£–¥–Ψ–±–Α–≤–Ψ–Κ, «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨ ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄» –Ζ–≤―É―΅–Η―² –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ –≤–Ϋ―É―à–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Β–Β, ―΅–Β–Φ «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―¨ –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²–Ψ―²».

–ü–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―²–Α–Φ –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é, –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β –≤–Β–Κ–Α –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Ψ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 240 «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Β–Ι ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄». –ë–Ψ–Μ―¨―à–Η–Ϋ―¹―²–≤–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Η―â–Η–Β ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –Η ―¹―²–Α―Ä―É―Ö–Η, –Ϋ–Β―¹–Ω–Ψ―¹–Ψ–±–Ϋ―΄–Β –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―²―¨―¹―è –Η–Ϋ―΄–Φ ―²―Ä―É–¥–Ψ–Φ. –†–Α–Ζ–Ϋ–Η―Ü―É –Φ–Β–Ε–¥―É ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ψ–±―΄―΅–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –Η ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è–Φ–Η –Ω–Ψ–Φ–Β―²–Α –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ψ–Ω―Ä–Β–¥–Β–Μ–Η―²―¨ –Ϋ–Α –≥–Μ–Α–Ζ. –Θ –Ω–Β―Ä–≤―΄―Ö –Ζ–Α –Ω–Μ–Β―΅–Α–Φ–Η –±―΄–Μ –Φ–Β―à–Ψ–Κ, –Α –≤ ―Ä―É–Κ–Α―Ö –Ψ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Α―è –Ω–Α–Μ–Κ–Α, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Ι –Ψ–Ϋ–Η –≤–Ψ―Ä–Ψ―à–Η–Μ–Η –≥―Ä―É–¥―΄ –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α. –‰―Ö –≤―¹―²―Ä–Β―΅–Α–Μ–Η –≤ ―²–Β–Φ–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β―É–Μ–Κ–Α―Ö, –Κ―É–¥–Α –≤―΄–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Ω–Ψ–Φ–Ψ–Η –Η –≤―΄–Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η ―¹–Ψ―Ä. –£ –Ψ―²–Μ–Η―΅–Η–Β –Ψ―² ―¹–≤–Ψ–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Μ–Β–≥, «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄» ―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ω–Ψ–≤―¹―é–¥―É, –≤–Β–¥―¨ ―¹–Ψ–±–Α–Κ–Α–Φ –Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ –Ϋ–Β –Ω–Η―¹–Α–Ϋ –Η –Φ–Β―¹―²–Ψ –¥–Μ―è ―²―É–Α–Μ–Β―²–Α –Ψ–Ϋ–Η –≤―΄–±–Η―Ä–Α―é―² –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ. –Γ ―¹–Ψ–±–Ψ–Ι «―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Η ―΅–Η―¹―²–Ψ―²―΄» –Ϋ–Ψ―¹–Η–Μ–Η –Ψ–±―ä–Β–Φ–Η―¹―²―É―é –Κ–Ψ―Ä–Ζ–Η–Ϋ―É ―¹ –Κ―Ä―΄―à–Κ–Ψ–Ι, ―΅―²–Ψ–±―΄ –Ϋ–Β –Ψ―¹–Κ–Ψ―Ä–±–Μ―è―²―¨ –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö –Β–Β ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Η–Φ―΄–Φ. –‰–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –Ϋ–Α –Ω―Ä–Α–≤―É―é ―Ä―É–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ϋ–Α―²―è–≥–Η–≤–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ε–Α–Ϋ―É―é –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Κ―É, –Ϋ–Ψ –≥–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―΅–Α―â–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –±–Β–Ζ –Ψ–Ϋ–Ψ–Ι. –£―΄–Φ―΄―²―¨ ―Ä―É–Κ―É –Ω―Ä–Ψ―â–Β, ―΅–Β–Φ –≤–Ψ–Ζ–Η―²―¨―¹―è ―¹–Ψ ―¹―²–Η―Ä–Κ–Ψ–Ι.

–ü―Ä–Β―É―¹–Ω–Β–≤–Α―é―â–Η–Ι –Η―¹–Κ–Α―²–Β–Μ―¨ ―ç–Κ―¹–Κ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Ψ–≤ –≤ –¥–Β–Ϋ―¨ –Φ–Ψ–≥ –Ϋ–Α―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²―¨ –Ω–Ψ–Μ–Ϋ–Ψ–Β –≤–Β–¥―Ä–Ψ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Ψ–Β –Ζ–Α―²–Β–Φ –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–≤–Α–Μ –≤ –Κ–Ψ–Ε–Β–≤–Β–Ϋ–Ϋ―É―é –Φ–Α―¹―²–Β―Ä―¹–Κ―É―é. –£–Β–¥―Ä–Ψ ―¹―²–Ψ–Η–Μ–Ψ –Ψ―² 8 –Ω–Β–Ϋ–Ϋ–Η –¥–Ψ ―à–Η–Μ–Μ–Η–Ϋ–≥–Α –≤ –Ζ–Α–≤–Η―¹–Η–Φ–Ψ―¹―²–Η –Ψ―² –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α. –î–Α‑–¥–Α, –≤ ―ç―²–Ψ–Φ ―Ä–Β–Φ–Β―¹–Μ–Β ―²–Ψ–Ε–Β –±―΄–Μ–Η ―¹–≤–Ψ–Η –Κ―Ä–Η―²–Β―Ä–Η–Η. –ö–Ψ–Ε–Β–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η ―¹–Ψ–Ψ–±―â–Α–Μ–Η –Ω–Ψ―¹―²–Α–≤―â–Η–Κ–Α–Φ, –Ω–Ψ–Φ–Β―² –Κ–Α–Κ–Ψ–≥–Ψ ―Ü–≤–Β―²–Α –Η –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Η –Ψ–Ϋ–Η –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α―é―². –ù–Ψ, –Κ–Α–Κ –Η –≤ –Μ―é–±–Ψ–Ι –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η–Η, –Ζ–¥–Β―¹―¨ –Ϋ–Β –Ψ–±―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –±–Β–Ζ –Φ–Ψ―à–Β–Ϋ–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –ù–Β―΅–Η―¹―²―΄–Β –Ϋ–Α ―Ä―É–Κ―É ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ–Η –Ψ―²–Κ–Ψ–Μ―É–Ω―΄–≤–Α–Μ–Η ―¹―²―Ä–Ψ–Η―²–Β–Μ―¨–Ϋ―΄–Ι ―Ä–Α―¹―²–≤–Ψ―Ä ―¹–Ψ ―¹―²–Β–Ϋ –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Η ―¹–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ–Η –Β–≥–Ψ ―¹ ―¹–Ψ–±–Α―΅―¨–Η–Φ –Ω–Ψ–Φ–Β―²–Ψ–Φ –¥–Μ―è –±–Ψ–Μ―¨―à–Β–≥–Ψ –≤–Β―¹–Α –Η–Μ–Η –Μ―É―΅―à–Β–Ι –Κ–Ψ–Ϋ―¹–Η―¹―²–Β–Ϋ―Ü–Η–Η. –ü―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±–Μ–Α―²: –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –¥–Ψ–≥–Ψ–≤–Ψ―Ä–Η―²―¨―¹―è ―¹ –≤–Μ–Α–¥–Β–Μ―¨―Ü–Α–Φ–Η –Ω–Η―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Ψ–≤ –Η, –Ϋ–Β ―²―Ä–Α―²―è –Ψ―¹–Ψ–±―΄―Ö ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι, –≤―΄–≥―Ä–Β–±–Α―²―¨ –Ψ―²―²―É–¥–Α ―¹–Ψ–±–Α―΅–Η–Ι –Κ–Α–Μ. –£–Ω―Ä–Ψ―΅–Β–Φ, –Ϋ–Β –≤―¹–Β –Κ–Ψ–Ε–Β–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Η–Κ–Η –Ω―Ä–Η–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η ―²–Α–Κ–Ψ–Ι ―²–Ψ–≤–Α―Ä. –Γ–Ψ–±–Α–Κ –≤ –Ω–Η―²–Ψ–Φ–Ϋ–Η–Κ–Α―Ö –Κ–Ψ―Ä–Φ–Η–Μ–Η –≤―¹―è–Κ–Ψ–Ι –≥–Α–¥–Ψ―¹―²―¨―é, –Α ―ç―²–Ψ –≤ ―¹–≤–Ψ―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –Ψ―²―Ä–Α–Ε–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –Ϋ–Α –Ω―Ä–Ψ–¥―É–Κ―²–Α―Ö –Η―Ö –Ε–Η–Ζ–Ϋ–Β–¥–Β―è―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ―¹―²–Η.

–‰–Ζ‑–Ζ–Α –≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ ―¹–Ψ–¥–Β―Ä–Ε–Α–Ϋ–Η―è ―â–Β–Μ–Ψ―΅–Β–Ι –Ω–Ψ–Φ–Β―² –Ω―Ä–Η–Φ–Β–Ϋ―è–Μ―¹―è –≤ –¥―É–±–Η–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Ψ―Ü–Β―¹―¹–Β. –Γ–Ϋ–Α―΅–Α–Μ–Α –Β–≥–Ψ –≤―²–Η―Ä–Α–Μ–Η –≤ ―à–Κ―É―Ä―É, ―¹–Ϋ–Α―Ä―É–Ε–Η –Η –Η–Ζ–Ϋ―É―²―Ä–Η. –≠―²–Ψ –¥–Β–Μ–Α–Μ–Ψ―¹―¨ –¥–Μ―è ―²–Ψ–≥–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ «–Ψ―΅–Η―¹―²–Η―²―¨» ―à–Κ―É―Ä–Κ―É. –½–Α―²–Β–Φ –Ω–Ψ―¹–Μ–Β–¥–Ϋ―é―é –Ω–Ψ–¥–≤–Β―à–Η–≤–Α–Μ–Η ―¹―É―à–Η―²―¨―¹―è, –Α ―ç–Κ―¹–Κ―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ―²―΄ –Ω–Ψ–Φ–Ψ–≥–Α–Μ–Η –≤―΄―²―è–≥–Η–≤–Α―²―¨ –Η–Ζ –Ϋ–Β–Β –≤–Μ–Α–≥―É. –ü–Ψ―¹–Μ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―É―à–Κ–Η –Κ–Α–Μ ―¹–Ψ―¹–Κ―Ä–Β–±–Α–Μ–Η. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ –Ψ―΅–Η―â–Α–Μ–Η –Κ–Ψ–Ε―É, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä–Α―è ―à–Μ–Α –Ϋ–Α –Η–Ζ–≥–Ψ―²–Ψ–≤–Μ–Β–Ϋ–Η–Β –Ψ–±―É–≤–Η, –Ω–Β―Ä―΅–Α―²–Ψ–Κ, –Κ–Ϋ–Η–Ε–Ϋ―΄―Ö –Ω–Β―Ä–Β–Ω–Μ–Β―²–Ψ–≤ –Η ―². –¥. –£―΄–¥―É–±–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Α―è –Κ–Ψ–Ε–Α –±―΄–Μ–Α –Ϋ–Β–≤―΄―¹–Ψ–Κ–Ψ–≥–Ψ –Κ–Α―΅–Β―¹―²–≤–Α –Η ―¹–Ψ―Ö―Ä–Α–Ϋ―è–Μ–Α –Ϋ–Β–Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Ι –Ζ–Α–Ω–Α―Ö, ―²–Α–Κ ―΅―²–Ψ –Η–Ζ–¥–Β–Μ–Η―è –Η–Ζ –Ϋ–Β–Β ―Ü–Β–Ϋ–Η–Μ–Η―¹―¨ –Ϋ–Β–¥–Ψ―Ä–Ψ–≥–Ψ. –Δ–Β–Φ –Ϋ–Β –Φ–Β–Ϋ–Β–Β –±–Η–Ζ–Ϋ–Β―¹ –Ω―Ä–Ψ―Ü–≤–Β―²–Α–Μ.

–Γ―²–Ψ–Μ―¨ –Ε–Β –Ϋ–Β–Α–Ω–Ω–Β―²–Η―²–Ϋ–Ψ–Ι –±―΄–Μ–Α –Ω―Ä–Ψ―³–Β―¹―¹–Η―è «―²–Ψ―à–Β―Ä–Α» – ―¹–Ψ–±–Η―Ä–Α―²–Β–Μ―è –Φ―É―¹–Ψ―Ä–Α –≤–¥–Ψ–Μ―¨ –±–Β―Ä–Β–≥–Ψ–≤ –Δ–Β–Φ–Ζ―΄ –Η –≤ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö –Κ–Μ–Ψ–Α–Κ–Α―Ö, –Ψ―²–Κ―Ä―΄―²―΄―Ö ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–±–Α―Ö, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –≤ ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ–Β XIX –≤–Β–Κ–Α ―¹–Φ–Β–Ϋ–Η–Μ–Α ―Ü–Β–Ϋ―²―Ä–Α–Μ–Η–Ζ–Ψ–≤–Α–Ϋ–Ϋ–Α―è ―¹–Η―¹―²–Β–Φ–Α –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –Δ–Ψ―à–Β―Ä―΄ –Η―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ –Ω–Β―Ä–≤―É―é –Ψ―΅–Β―Ä–Β–¥―¨ –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ϋ–Ψ ―¹–≥–Ψ–¥–Η–Μ–Η―¹―¨ –±―΄ –Η –Μ―é–±―΄–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Β –Ω―Ä–Β–¥–Φ–Β―²―΄ – –Α–Ϋ–≥–Μ–Η―΅–Α–Ϋ–Β –≤―¹–Β –Ω―É―¹–Κ–Α–Μ–Η –≤ ―Ö–Ψ–¥. –½–Α –Ϋ–Β–Ζ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Ϋ–Ψ–Β –Ω―Ä–Ψ–Ϋ–Η–Κ–Ϋ–Ψ–≤–Β–Ϋ–Η–Β –≤ ―¹―²–Ψ―΅–Ϋ―É―é ―²―Ä―É–±―É –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ω–Ψ–Ω–Μ–Α―²–Η―²―¨―¹―è ―à―²―Ä–Α―³–Ψ–Φ –≤ 5 ―³―É–Ϋ―²–Ψ–≤, –Ϋ–Ψ ―ç―²–Ψ –Ϋ–Β –Ψ―¹―²–Α–Ϋ–Α–≤–Μ–Η–≤–Α–Μ–Ψ ―Ö―Ä–Α–±―Ä–Β―Ü–Ψ–≤. –ù–Β –Ω―É–≥–Α–Μ–Η –Η―Ö –Η –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ψ–Ω–Α―¹–Ϋ–Ψ―¹―²–Η, ―²–Α–Η–≤―à–Η–Β―¹―è –≤ –Ζ–Μ–Ψ–≤–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄―Ö ―²―Ä―É–±–Α―Ö, –Κ–Α–Κ‑―²–Ψ: –Ψ–±―Ä―É―à–Β–Ϋ–Η–Β ―¹―²–Β–Ϋ –Η –Ω–Ψ―²–Ψ–Μ–Κ–Ψ–≤, –≥―Ä―É–¥―΄ ―¹–Κ–Μ–Η–Ζ–Κ–Η―Ö –Κ–Η―Ä–Ω–Η―΅–Β–Ι, ―΅–Β―Ä–Β–Ζ –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β –Ω―Ä–Η―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ω–Β―Ä–Β–Μ–Β–Ζ–Α―²―¨ –≤ –Ω–Ψ―²–Β–Φ–Κ–Α―Ö, –≤–Ϋ–Β–Ζ–Α–Ω–Ϋ―΄–Β –Ω–Ψ―²–Ψ–Κ–Η –Ϋ–Β―΅–Η―¹―²–Ψ―², –Η, –Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Ψ, –Ω–Ψ–Μ―΅–Η―â–Α –Κ―Ä―΄―¹. –ö ―¹–≤–Ψ–Η–Φ –≤―΄–Μ–Α–Ζ–Κ–Α–Φ ―²–Ψ―à–Β―Ä―΄ –≥–Ψ―²–Ψ–≤–Η–Μ–Η―¹―¨ ―²―â–Α―²–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ: –Ζ–Α―Ö–≤–Α―²―΄–≤–Α–Μ–Η ―³–Ψ–Ϋ–Α―Ä―¨, ―Ö–Ψ–Μ―â–Ψ–≤―΄–Ι –Φ–Β―à–Ψ–Κ, ―΅―²–Ψ–±―΄ ―¹–Κ–Μ–Α–¥―΄–≤–Α―²―¨ –¥–Ψ–±―΄―΅―É, –Η –¥–Μ–Η–Ϋ–Ϋ―΄–Ι ―à–Β―¹―² ―¹ –Η–Ζ–Ψ–≥–Ϋ―É―²―΄–Φ –Φ–Β―²–Α–Μ–Μ–Η―΅–Β―¹–Κ–Η–Φ –Ϋ–Α–Κ–Ψ–Ϋ–Β―΅–Ϋ–Η–Κ–Ψ–Φ. –®–Β―¹―²–Ψ–Φ ―à–Α―Ä–Η–Μ–Η –≤ –Μ―É–Ε–Α―Ö, –Α ―¹–Μ―É―΅–Η―¹―¨ ―²–Ψ―à–Β―Ä―É ―É–≤―è–Ζ–Ϋ―É―²―¨ –≤ ―²―Ä―è―¹–Η–Ϋ–Β, –Η–Φ –Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α―Ü–Β–Ω–Η―²―¨―¹―è –Ζ–Α ―΅―²–Ψ‑–Ϋ–Η–±―É–¥―¨ –Ω–Ψ–±–Μ–Η–Ζ–Ψ―¹―²–Η.

–Δ–Ψ―à–Β―Ä –≤ –Κ–Α–Ϋ–Α–Μ–Η–Ζ–Α―Ü–Η–Η. –†–Η―¹―É–Ϋ–Ψ–Κ –Η–Ζ –Κ–Ϋ–Η–≥–Η –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é «–†–Α–±–Ψ―΅–Η–Β –Η –±–Β–¥–Ϋ―è–Κ–Η –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Α». 1861–1862

–ù–Β―¹–Φ–Ψ―²―Ä―è –Ϋ–Α –Ψ–±–Η–Μ–Η–Β –Φ―É―¹–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤ –≤―¹–Β―Ö –Φ–Α―¹―²–Β–Ι, –≤ –¦–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ–Β ―¹–Β―Ä–Β–¥–Η–Ϋ―΄ XIX –≤–Β–Κ–Α –±―΄–Μ–Ψ –≥―Ä―è–Ζ–Ϋ–Ψ: ―É―¹–Η–Μ–Η–Ι ―É–±–Ψ―Ä―â–Η–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ ―è–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Β–¥–Ψ―¹―²–Α―²–Ψ―΅–Ϋ–Ψ, ―΅―²–Ψ–±―΄ –≤―΄―΅–Η―¹―²–Η―²―¨ ―ç―²–Η –Α–≤–≥–Η–Β–≤―΄ –Κ–Ψ–Ϋ―é―à–Ϋ–Η. –Ξ–Ψ―²―è –Κ―ç–±―΄ –Η –Ψ–Φ–Ϋ–Η–±―É―¹―΄ –Ϋ–Β –¥–Ψ―¹–Α–Ε–¥–Α–Μ–Η –≥–Ψ―Ä–Ψ–Ε–Α–Ϋ–Α–Φ –≤―΄―Ö–Μ–Ψ–Ω–Ϋ―΄–Φ–Η –≥–Α–Ζ–Α–Φ–Η, –Μ–Ψ―à–Α–¥–Η –Ω―Ä–Ψ–Η–Ζ–≤–Ψ–¥–Η–Μ–Η –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ, ―Ä–Β–≥―É–Μ―è―Ä–Ϋ–Ψ –Η –≤ –±–Ψ–Μ―¨―à–Η―Ö –Κ–Ψ–Μ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α―Ö. –ü–Ψ –Ω–Ψ–¥―¹―΅–Β―²–Α–Φ –™–Β–Ϋ―Ä–Η –€―ç–Ι―Ö―¨―é, –Ϋ–Α –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―¹–Κ–Η―Ö ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö –Β–Ε–Β–¥–Ϋ–Β–≤–Ϋ–Ψ –Ϋ–Α―Ö–Ψ–¥–Η–Μ–Ψ―¹―¨ –Ψ–Κ–Ψ–Μ–Ψ 24 214 –Μ–Ψ―à–Α–¥–Β–Ι. –£ –≥–Ψ–¥ –Ψ–Ϋ–Η –Ψ―¹―²–Α–≤–Μ―è–Μ–Η –Ϋ–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö 36 662 ―²–Ψ–Ϋ–Ϋ―΄ –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ–Α, –Θ―΅–Η―²―΄–≤–Α―è, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Α –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Η–Β ―Ä―΄–Ϋ–Κ–Η ―²–Α–Κ–Ε–Β –Ω–Β―Ä–Β–≥–Ψ–Ϋ―è–Μ–Η ―¹–Κ–Ψ―², –Ϋ–Α–≤–Ψ–Ζ–Α –±―΄–Μ–Ψ –Β―â–Β –±–Ψ–Μ―¨―à–Β. –¦–Β―²–Ψ–Φ –Ψ–Ϋ –≤―΄―¹―΄―Ö–Α–Μ –Η –Ω―Ä–Β–≤―Ä–Α―â–Α–Μ―¹―è –≤ –Β–¥–Κ―É―é –Ω―΄–Μ―¨, –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι ―¹–Φ–Β―à–Η–≤–Α–Μ―¹―è ―¹–Ψ ―¹–Ϋ–Β–≥–Ψ–Φ –¥–Ψ ―¹–Ψ―¹―²–Ψ―è–Ϋ–Η―è –≤–Ψ–Ϋ―é―΅–Β–Ι –±―É―Ä–Ψ–Ι –Φ–Α―¹―¹―΄. –£ –Ϋ–Α―΅–Α–Μ―¨–Ϋ―΄―Ö ―¹―²―Ä–Ψ–Κ–Α―Ö «–Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α» –ß–Α―Ä–Μ―¨–Ζ –î–Η–Κ–Κ–Β–Ϋ―¹ ―²–Α–Κ –Ψ–Ω–Η―¹―΄–≤–Α–Β―² ―¹―²–Ψ–Μ–Η―΅–Ϋ―É―é –≥―Ä―è–Ζ―¨: «–ù–Β―¹–Ϋ–Ψ―¹–Ϋ–Α―è –Ϋ–Ψ―è–±―Ä―¨―¹–Κ–Α―è –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥–Α. –ù–Α ―É–Μ–Η―Ü–Α―Ö ―²–Α–Κ–Α―è ―¹–Μ―è–Κ–Ψ―²―¨, ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –≤–Ψ–¥―΄ –Ω–Ψ―²–Ψ–Ω–Α ―²–Ψ–Μ―¨–Κ–Ψ ―΅―²–Ψ ―¹―Ö–Μ―΄–Ϋ―É–Μ–Η ―¹ –Μ–Η―Ü–Α –Ζ–Β–Φ–Μ–Η, –Η, –Ω–Ψ―è–≤–Η―¹―¨ –Ϋ–Α –Ξ–Ψ–Μ–±–Ψ―Ä–Ϋ‑–Ξ–Η–Μ–Μ–Β –Φ–Β–≥–Α–Μ–Ψ–Ζ–Α–≤―Ä –¥–Μ–Η–Ϋ–Ψ–Ι ―³―É―²–Ψ–≤ –≤ ―¹–Ψ―Ä–Ψ–Κ, –Ω–Μ–Β―²―É―â–Η–Ι―¹―è, –Κ–Α–Κ ―¹–Μ–Ψ–Ϋ–Ψ–Ω–Ψ–¥–Ψ–±–Ϋ–Α―è ―è―â–Β―Ä–Η―Ü–Α, –Ϋ–Η–Κ―²–Ψ –±―΄ –Ϋ–Β ―É–¥–Η–≤–Η–Μ―¹―è. –î―΄–Φ ―¹―²–Β–Μ–Β―²―¹―è, –Β–¥–≤–Α –Ω–Ψ–¥–Ϋ―è–≤―à–Η―¹―¨ –Η–Ζ ―²―Ä―É–±, –Ψ–Ϋ ―¹–Μ–Ψ–≤–Ϋ–Ψ –Φ–Β–Μ–Κ–Α―è ―΅–Β―Ä–Ϋ–Α―è –Η–Ζ–Φ–Ψ―Ä–Ψ―¹―¨, –Η ―΅―É–¥–Η―²―¹―è, ―΅―²–Ψ ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è ―¹–Α–Ε–Η – ―ç―²–Ψ –Κ―Ä―É–Ω–Ϋ―΄–Β ―¹–Ϋ–Β–Ε–Ϋ―΄–Β ―Ö–Μ–Ψ–Ω―¨―è, –Ϋ–Α–¥–Β–≤―à–Η–Β ―²―Ä–Α―É―Ä –Ω–Ψ ―É–Φ–Β―Ä―à–Β–Φ―É ―¹–Ψ–Μ–Ϋ―Ü―É. –Γ–Ψ–±–Α–Κ–Η ―²–Α–Κ –≤―΄–Φ–Α–Ζ–Α–Μ–Η―¹―¨ –≤ –≥―Ä―è–Ζ–Η, ―΅―²–Ψ –Η―Ö –Η –Ϋ–Β ―Ä–Α–Ζ–≥–Μ―è–¥–Η―à―¨. –¦–Ψ―à–Α–¥–Η –Β–¥–≤–Α –Μ–Η –Μ―É―΅―à–Β – –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α–±―Ä―΄–Ζ–≥–Α–Ϋ―΄ –Ω–Ψ ―¹–Α–Φ―΄–Β –Ϋ–Α–≥–Μ–Α–Ζ–Ϋ–Η–Κ–Η» [22].

–û–¥–Ϋ–Α–Κ–Ψ –Ϋ–Β–Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Φ –Μ–Ψ–Ϋ–¥–Ψ–Ϋ―Ü–Α–Φ –Ϋ–Β–≤–Ψ–Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Η–Φ–Α―è –≥―Ä―è–Ζ―¨ –¥–Α–≤–Α–Μ–Α –≤–Ψ–Ζ–Φ–Ψ–Ε–Ϋ–Ψ―¹―²―¨ –Ζ–Α―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨. –≠―²–Ψ –±―΄–Μ–Η ―²–Α–Κ –Ϋ–Α–Ζ―΄–≤–Α–Β–Φ―΄–Β crossing‑sweepers – –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤. –£ –Ϋ–Β–Ϋ–Α―¹―²–Ϋ―É―é –Ω–Ψ–≥–Ψ–¥―É –Ψ–Ϋ–Η –Μ–Ψ–≤–Κ–Ψ –Ψ―Ä―É–¥–Ψ–≤–Α–Μ–Η –Φ–Β―²–Μ–Α–Φ–Η, ―Ä–Α―¹―΅–Η―â–Α―è –¥–Ψ―Ä–Ψ–≥―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η–Φ, –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Β ―à–Μ–Η –Ω–Ψ ―²―Ä–Ψ―²―É–Α―Ä―É –Η–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β―¹–Β–Κ–Α–Μ–Η ―É–Μ–Η―Ü―É. –Δ–Α–Κ–Η–Φ –Ψ–±―Ä–Α–Ζ–Ψ–Φ, –¥–Α–Φ―΄ –Φ–Ψ–≥–Μ–Η –Ω–Β―Ä–Β–Φ–Β―â–Α―²―¨―¹―è –≤ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―Ä–Α–Ϋ―¹―²–≤–Β, –Ω–Ψ―΅―²–Η –Ϋ–Β –Ζ–Α–Φ–Α―Ä–Α–≤ –Κ―Ä–Ψ–Φ–Κ―É –Ω–Μ–Α―²―¨―è.

–ü–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤ –±―΄–Μ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η–Β–Φ ―Ö–Ψ―²―è –Η –Ϋ–Β ―¹–Μ–Η―à–Κ–Ψ–Φ –Ω―Ä–Η―è―²–Ϋ―΄–Φ, –Ϋ–Ψ –¥–Ψ–≤–Ψ–Μ―¨–Ϋ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―¹―²―΄–Φ – –Ϋ―É–Ε–Ϋ–Ψ –Μ–Η―à―¨ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ―² –≤―Ä–Β–Φ–Β–Ϋ–Η –Φ–Β–Ϋ―è―²―¨ –Φ–Β―²–Μ―É. –ö–Α–Κ –Η –Φ–Ϋ–Ψ–≥–Η–Β –¥―Ä―É–≥–Η–Β –Ζ–Α–Ϋ―è―²–Η―è –≥–Ψ―Ä–Ψ–¥―¹–Κ–Ψ–Ι –±–Β–¥–Ϋ–Ψ―²―΄, –≤–Κ–Μ―é―΅–Α―è –Ω―Ä–Ψ–¥–Α–Ε―É ―¹–Ω–Η―΅–Β–Κ –Η–Μ–Η –Ω–Β–Ϋ–Η–Β –Ω–Β―¹–Β–Ϋ, ―ç―²–Ψ ―²–Α–Κ–Ε–Β –±―΄–Μ ―É–¥–Ψ–±–Ϋ―΄–Ι –Ω―Ä–Β–¥–Μ–Ψ–≥ –¥–Μ―è –Ω–Ψ–Ω―Ä–Ψ―à–Α–Ι–Ϋ–Η―΅–Β―¹―²–≤–Α. –£–Φ–Β―¹―²–Β ―¹ ―²–Β–Φ, –Φ–Β―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Η –Φ–Ψ–≥–Μ–Η ―¹ ―΅–Η―¹―²–Ψ–Ι ―¹–Ψ–≤–Β―¹―²―¨―é –Ζ–Α―è–≤–Η―²―¨, ―΅―²–Ψ –Ϋ–Β –Ω―Ä–Ψ―¹―²–Ψ –Κ–Μ―è–Ϋ―΅–Α―² ―É –Ω―Ä–Ψ―Ö–Ψ–Ε–Η―Ö –¥–Β–Ϋ―¨–≥–Η, –Ϋ–Ψ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α―é―²―¹―è –Ψ–±―â–Β―¹―²–≤–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ –Ω–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ―΄–Φ –¥–Β–Μ–Ψ–Φ! –ü–Ψ―¹–Κ–Ψ–Μ―¨–Κ―É –Ψ–Ϋ–Η –Ζ–Α―΅–Α―¹―²―É―é ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α–Μ–Η –Ϋ–Α –Ψ–¥–Ϋ–Ψ–Φ –Η ―²–Ψ–Φ –Ε–Β ―É―΅–Α―¹―²–Κ–Β, –Η–Ϋ–Ψ–≥–¥–Α –¥–Β―¹―è―²–Η–Μ–Β―²–Η―è–Φ–Η, –Ε–Η―²–Β–Μ–Η –Ψ–Κ―Ä–Β―¹―²–Ϋ―΄―Ö –¥–Ψ–Φ–Ψ–≤ –Ω–Ψ–¥–Κ–Α―Ä–Φ–Μ–Η–≤–Α–Μ–Η –Η―Ö, –Α –Ω–Ψ―Ä–Ψ―é –¥–Α–≤–Α–Μ–Η –Β–Ε–Β–Ϋ–Β–¥–Β–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―¹–Ω–Ψ–Φ–Ψ―â–Β―¹―²–≤–Ψ–≤–Α–Ϋ–Η–Β.

–ü–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –Κ–Α–Κ –Φ―É–Ε―΅–Η–Ϋ―΄, ―²–Α–Κ –Η –Ε–Β–Ϋ―â–Η–Ϋ―΄, –Κ–Α–Κ –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄–Β, ―²–Α–Κ –Η –¥–Β―²–Η. –Γ―Ä–Β–¥–Η –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–Ω–Α–¥–Α–Μ–Η―¹―¨ –±―΄–≤―à–Η–Β ―¹–Μ―É–≥–Η, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Β –Φ–Β―¹―²–Ψ –Η–Ζ‑–Ζ–Α –±–Ψ–Μ–Β–Ζ–Ϋ–Η, –Ϋ–Β–Φ–Ψ―â–Ϋ―΄–Β ―¹―²–Α―Ä–Η–Κ–Η –Η –Κ–Α–Μ–Β–Κ–Η. –û–¥–Ϋ–Η–Φ –Η–Ζ ―²–Α–Κ–Η―Ö –Κ–Α–Μ–Β–Κ –±―΄–Μ ―΅–Β―Ä–Ϋ–Ψ–Κ–Ψ–Ε–Η–Ι –Φ–Ψ―Ä―è–Κ, –Ω–Ψ―²–Β―Ä―è–≤―à–Η–Ι –Ψ–±–Β –Ϋ–Ψ–≥–Η –¥–Ψ –Κ–Ψ–Μ–Β–Ϋ–Α –≤–Ψ –≤―Ä–Β–Φ―è –Ω–Ψ–Ε–Α―Ä–Α –Ϋ–Α ―¹―É–¥–Ϋ–Β. –û–Ϋ –Ω―Ä–Β–¥–Ω–Ψ―΅–Η―²–Α–Μ ―Ä–Α–±–Ψ―²–Α―²―¨ –Ζ–Η–Φ–Ψ–Ι, –Ω–Ψ―²–Ψ–Φ―É ―΅―²–Ψ ―²–Ψ–≥–¥–Α –Β–≥–Ψ –Κ―É–Μ―¨―²–Η –Ζ–Α–Φ–Β―Ä–Ζ–Α–Μ–Η –Η –Ω–Β―Ä–Β–¥–≤–Η–≥–Α―²―¨―¹―è –Ϋ–Α –Ϋ–Η―Ö –±―΄–Μ–Ψ –Ω―Ä–Ψ―â–Β. –£ –Ψ―¹―²–Α–Μ―¨–Ϋ–Ψ–Β –≤―Ä–Β–Φ―è –Ψ–Ϋ –Ω―Ä–Ψ―¹–Η–Μ –Φ–Η–Μ–Ψ―¹―²―΄–Ϋ―é.

–™–Ψ―Ä–Α–Ζ–¥–Ψ ―΅–Α―â–Β –≤–Ζ―Ä–Ψ―¹–Μ―΄―Ö –Ω–Ψ–¥–Φ–Β―²–Α–Ϋ–Η–Β–Φ –Ω–Β―Ä–Β–Κ―Ä–Β―¹―²–Κ–Ψ–≤ –Ζ–Α–Ϋ–Η–Φ–Α–Μ–Η―¹―¨ –¥–Β―²–Η. –ù–Α–Η–±–Ψ–Μ–Β–Β –Η–Ζ–≤–Β―¹―²–Ϋ―΄–Φ –Φ–Α–Μ–Ψ–Μ–Β―²–Ϋ–Η–Φ –Φ–Β―²–Β–Μ―¨―â–Η–Κ–Ψ–Φ ―è–≤–Μ―è–Β―²―¹―è –î–Ε–Ψ –Η–Ζ «–Ξ–Ψ–Μ–Ψ–¥–Ϋ–Ψ–≥–Ψ –¥–Ψ–Φ–Α», –Κ–Ψ―²–Ψ―Ä―΄–Ι –Ϋ–Β –≤―΄―É―΅–Η–Μ―¹―è –¥–Α–Ε–Β ―ç–Μ–Β–Φ–Β–Ϋ―²–Α―Ä–Ϋ–Ψ–Ι –≥―Ä–Α–Φ–Ψ―²–Β –Η –±―΄–Μ –≤―΄–Ϋ―É–Ε–¥–Β–Ϋ –±–Β―¹―¹–Φ―΄―¹–Μ–Β–Ϋ–Ϋ–Ψ ―¹–Κ–Η―²–Α―²―¨―¹―è –Ψ―² –Φ–Β―¹―²–Α –Κ –Φ–Β―¹―²―É: