–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є

–†–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –Є –Њ—З–µ–љ—М –≤–∞–ґ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–Є–Њ–і–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є. –Ф–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П —З–∞—Й–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Н—В–Њ—В –њ–µ—А–Є–Њ–і –љ–µ –≤—Л–і–µ–ї—П–ї–∞. –Ф–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї–Њ–≤ —А—Г—Б—Б–Ї–∞—П –Є—Б—В–Њ—А–Є—П –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї–∞—Б—М —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ «–Љ–Њ–љ–∞—А—Е–∞» — –†—О—А–Є–Ї–∞, –∞ –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ –Т. –Э. –Ґ–∞—В–Є—Й–µ–≤—Г, –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є –≤–Њ–ґ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О –Љ–Њ–љ–∞—А—Е–Є—О –µ—Й–µ –Є –і–Њ –≤–∞—А—П–ґ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—И–µ–ї—М—Ж–∞

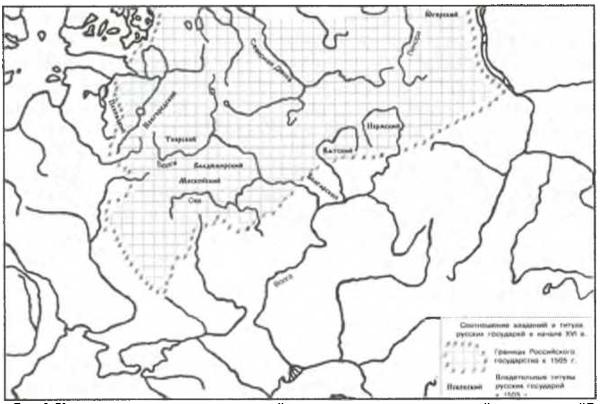

–Т–Њ –≤–ї–∞–і–µ—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ (–µ–≥–Њ —В–∞–Ї–ґ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –Њ–±—К–µ–Ї—В–љ—Л–Љ) —В–Є—В—Г–ї–µ –њ–µ—А–µ—З–Є—Б–ї—П–ї–Є—Б—М –Ј–µ–Љ–ї–Є, –њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—О. –Ю–љ–Є —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ –і–≤—Г–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–∞–Љ: –≤–Њ-–њ–µ—А–≤—Л—Е, –њ–Њ –Є–µ—А–∞—А—Е–Є–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є, –≤–Њ-–≤—В–Њ—А—Л—Е, –њ–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ—А–Є—Б–Њ–µ–і–Є–љ–µ–љ–Є—П –Ї –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤—Г. –Ъ–∞–Ї —Н—В–Њ –љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –њ–∞—А–∞–і–Њ–Ї—Б–∞–ї—М–љ—Л–Љ, –љ–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В, –њ–Њ—Б–≤—П—Й–µ–љ–љ—Л—Е —Б–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–љ–Є—О –≤–ї–∞–і–µ—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–Є—В—Г–ї–∞, –Ї—А–∞–є–љ–µ –Љ–∞–ї–Њ

–§–µ–љ–Њ–Љ–µ–љ –і—А–µ–≤–љ–µ—А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≤–µ—З–µ–≤–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Ї —А–∞–Ј—А—П–і—Г «–≤–µ—З–љ—Л—Е —В–µ–Љ» –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—Г–Ї–Є. –Ю—В —В–Њ–є –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–њ—А–µ—В–∞—Ж–Є–Є –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ—Л –љ–∞–њ—А—П–Љ—Г—О –Ј–∞–≤–Є—Б–Є—В –љ–∞—Г—З–љ–∞—П —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ —А–Њ–ї–Є –Є –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П «–Ј–µ–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞» –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–µ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†–Њ—Б—Б–Є–Є.

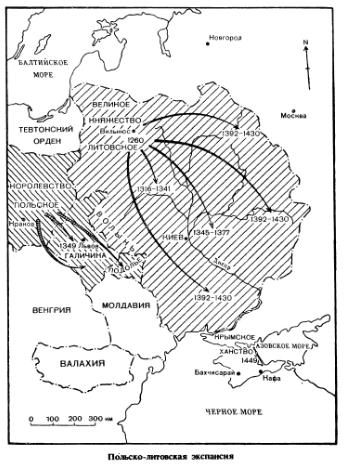

–Т XIV—XVI –≤–µ–Ї–∞—Е –љ–∞ –∞–≤–∞–љ—Б—Ж–µ–љ—Г –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –≤—Л—И–ї–Є –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж –≤—Б–µ —В–µ —Б–Є–ї—Л, —З—В–Њ –Є –≤ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –±—Г–і—Г—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М —Б—Г–і—М–±—Г –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л. –Т–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Ы–Є—В–≤–∞ —Г–ґ–µ –Њ—В—Л–≥—А–∞–ї–∞ —Б–≤–Њ—О —А–Њ–ї—М, —Е–Њ—В—П –њ–Њ–љ–∞—З–∞–ї—Г –µ–µ –Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞–љ–Є—П –≤ –£–Ї—А–∞–Є–љ–µ –±—Л–ї–Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±—И–Є—А–љ—Л–Љ–Є, –∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—Б—В–µ–Љ–∞ — –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є –і–ї—П —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж–µ–≤. –С–Њ–ї–µ–µ –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–∞—П –Є –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ–∞—П –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–∞—П —И–ї—П—Е—В–∞ –≤—Л—В–µ—Б–љ–Є–ї–∞ –ї–Є—В–Њ–≤—Ж–µ–≤ —Б –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л. –Я—А–Є–±–µ–≥–∞—П —В–Њ –Ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –љ–∞ –Ы–Є—В–≤—Г, —В–Њ –Ї —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞–Љ –і–Є–њ–ї–Њ–Љ–∞—В–Є–Є, –Я–Њ–ї—М—И–∞ –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–љ—П–ї–∞ –≤—Б–µ –≤–∞–ґ–љ–µ–є—И–Є–µ –њ–ї–∞—Ж–і–∞—А–Љ—Л –і–ї—П –і–∞–ї—М–љ–µ–є—И–µ–є —Н–Ї—Б–њ–∞–љ—Б–Є–Є –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ–Ї. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –≥–і–µ-—В–Њ –љ–∞ –Ј–∞–і–љ–µ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М —Г–ґ–µ –љ–Њ–≤—Л–µ –і–µ–є—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–µ –ї–Є—Ж–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –µ—Й–µ –њ—А–µ–і—Б—В–Њ—П–ї–Њ –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г—В—М—Б—П –љ–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л–µ —А–Њ–ї–Є –≤ —Н—В–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і—А–∞–Љ–µ. –С—Л—Б—В—А–Њ —И–Є—А—П—В—Б—П –≤–ї–∞–і–µ–љ–Є—П –Љ–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є—Е —Ж–∞—А–µ–є. –£–Ї—А–µ–њ–ї—П—О—В—Б—П –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–µ —Е–∞–љ—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б –Љ–Њ—Й–љ–Њ–є –Ю—В—В–Њ–Љ–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–µ–є. –Т —В–∞–Ї–Є—Е –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞—Е –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–∞ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –£–Ї—А–∞–Є–љ—Л —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ–Њ–є.

–Ь–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –Њ–±—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Ї–∞ –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –≤ 30-50-—Е –≥–Њ–і–∞—Е XV –≤. –±—Л–ї–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є. –Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—П –Ю—А–і–∞, –љ–µ–Ї–Њ–≥–і–∞ —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–µ –Є –Љ–Њ–≥—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–Њ, –і–Њ–ґ–Є–≤–∞–µ—В –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ —Б—В–∞—В—Г—Б–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –≥–Њ–і—Л, –њ–Њ—Б—В–µ–њ–µ–љ–љ–Њ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞—П—Б—М –љ–∞ —А—П–і —Б–∞–Љ–Њ—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤. –Я–Њ—Б–ї–µ —Г—Е–Њ–і–∞ –±–µ–Ї–ї—П—А–Є–±–µ–Ї–∞ –Ш–і–Є–≥–µ (—П–≤–ї—П–ї—Б—П —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–Љ –≤ –Ю—А–і–µ —Б 1396 –њ–Њ 1410 –≥–≥.) –Ч–Њ–ї–Њ—В–∞—П –Ю—А–і–∞ —Г–ґ–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Є–≥—А–∞—В—М –њ—А–µ–ґ–љ–µ–є –Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–Њ–ї–Є –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ –Є –Р–Ј–Є–Є. –Я–Њ—Б–ї–µ 1410 –≥. –њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–µ–µ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П—В—М —В–µ—А–Љ–Є–љ «–С–Њ–ї—М—И–∞—П –Ю—А–і–∞», –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П —П–≤–Є–ї–∞—Б—М –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –≤ –і–Є–љ–∞—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ-—В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–љ–µ –љ–∞—Б–ї–µ–і–љ–Є–Ї–Њ–Љ –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ю—А–і—Л (–і–Њ 1502 –≥.). –Э–∞ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –Ф–ґ—Г—З–Є–µ–≤–∞ –£–ї—Г—Б–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –Є —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є—П –°—А–µ–і–љ–µ–≥–Њ –Я–Њ–≤–Њ–ї–ґ—М—П, —Ж–µ–љ—В—А–Њ–±–µ–ґ–љ—Л–µ —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Є –њ—А–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ —П–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –Ч–і–µ—Б—М –≤ 30-40-–µ –≥–Њ–і—Л XV –≤. –Њ–±—А–∞–Ј—Г–µ—В—Б—П –Њ–і–Є–љ –Є–Ј «–Њ—Б–Ї–Њ–ї–Ї–Њ–≤» –Ч–Њ–ї–Њ—В–Њ–є –Ю—А–і—Л —–Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–µ —Е–∞–љ—Б—В–≤–Њ.

–Т–∞–ґ–љ—Л–Љ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–Љ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –Х–≤—А–∞–Ј–Є–Є —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞ —Б—В–∞—В—Г—Б–∞ —З–ї–µ–љ–Њ–≤ –њ—А–∞–≤–Є–≤—И–Є—Е –љ–∞ –µ–µ —В–µ—А—А–Є—В–Њ—А–Є–Є –і–Є–љ–∞—Б—В–Є–є. –Ю—Б–Њ–±—Л–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ —В–Є—В—Г–ї—Л, –њ—А–∞–≤–∞ –Є –њ—А–Є–≤–Є–ї–µ–≥–Є–Є –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Њ–Љ–∞, –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ "–≤–µ–ї–Є–Ї–Є–Љ –Љ–Є—А–Њ–Ј–∞–≤–Њ–µ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ" –І–Є–љ–≥–Є—Б-—Е–∞–љ–Њ–Љ.

–Ч–∞–≤–Њ–µ–≤—Л–≤–∞–ї–Є—Б—М –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –Є —Б—В—А–∞–љ—Л, –љ–Є–Ј–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є—Б—М —В—А–Њ–љ—Л, –њ–ї–µ–ї–Є—Б—М —Б–µ—В–Є –Є–љ—В—А–Є–≥, –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–є –Є –Ј–∞–≥–Њ–≤–Њ—А–Њ–≤. –Ш –љ–µ–њ—А–µ–Љ–µ–љ–љ—Л–Љ –∞—В—А–Є–±—Г—В–Њ–Љ —Н—В–Є—Е —Б–Њ–±—Л—В–Є–є –±—Л–ї–∞ —В–∞–є–љ–Њ–њ–Є—Б—М, –Є–Љ–µ–љ—Г–µ–Љ–∞—П –Ї—А–Є–њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є–µ–є. –Я–Њ—Б–ї–µ –≥–Є–±–µ–ї–Є –†–Є–Љ—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є –Х–≤—А–Њ–њ–∞ –њ–Њ–≥—А—Г–Ј–Є–ї–∞—Б—М –≤–Њ –Љ—А–∞–Ї –°—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П. –Я–Њ—З—В–Є –Є—Б—З–µ–Ј–ї–Є –≥—А–∞–Љ–Њ—В–љ–Њ—Б—В—М, –љ–∞—Г–Ї–∞ –Є –Є—Б–Ї—Г—Б—Б—В–≤–Њ. –Э–µ —Б—В–∞–ї–∞ –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –Ї—А–Є–њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П.

–Ъ—А—Л–Љ –љ–µ —А–∞–Ј –Є –љ–µ –і–≤–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –∞—А–µ–љ–Њ–є –±–Њ–µ–≤—Л—Е –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є –Љ–µ–ґ–і—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є —Б —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ –Љ–Є—А–∞. –Э–Њ –µ—Б–ї–Є –±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є–µ –Ї –љ–∞–Љ –Ъ—А—Л–Љ—Б–Ї–∞—П –Є–ї–Є –Т—В–Њ—А–∞—П –Љ–Є—А–Њ–≤–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –ї—Г—З—И–µ, —В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Ї–∞–Љ–њ–∞–љ–Є–Є –і—А–µ–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—М—П –љ–µ–Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–±—Л—В—Л. –Р –≤–µ–і—М –Њ–љ–Є –љ–Є—З—Г—В—М –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –≤–∞–ґ–љ—Л –і–ї—П –љ–∞—И–µ–є —Б –≤–∞–Љ–Є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є, –Є —Г–ґ —В–Њ—З–љ–Њ –љ–µ –Љ–µ–љ–µ–µ –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–љ—Л –Є —Г–≤–ї–µ–Ї–∞—В–µ–ї—М–љ—Л. –Ш –Ї–∞–Ї —А–∞–Ј –њ—А–Є—И–ї–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В—М –Њ –≤–µ–ї–Є–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ–µ –Љ–µ–ґ–і—Г –≤—Б–µ–Љ–Є –Ї—А—Л–Љ—Б–Ї–Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–∞–Љ–Є, —Б–Њ—Б—В–Њ—П–≤—И–µ–є—Б—П –≤ –Є—О–љ–µ 1434 –≥–Њ–і–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –њ–Њ–ї—Г–Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—Г—И–Ї–Є.

–Э–µ–Љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–є–і–µ—В—Б—П –љ–∞ —Б–≤–µ—В–µ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Б–Њ–Њ–±—Й–µ—Б—В–≤/–Њ–±—Й–Є–љ/–Њ–±—Й–љ–Њ—Б—В–µ–є, –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ, —Б–∞–Љ–Њ–Є–і–µ–љ—В–Є—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є—П –Є –≤–µ—А–Њ–Є—Б–њ–Њ–≤–µ–і–∞–љ–Є–µ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Л–Ј—Л–≤–∞–ї–Є –±—Л —Б—В–Њ–ї—М —П—А–Њ—Б—В–љ—Г—О –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї—Г. –°–∞–Љ–Є —Б–њ–Њ—А—Л, —А–∞–Ј–≥–Њ—А–µ–≤—И–Є–µ—Б—П –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ —Н—В–Њ–є —В–µ–Љ—Л, –і–∞–≤–љ–Њ —Г–ґ–µ –≤—Л—И–ї–Є –Ј–∞ —А–∞–Љ–Ї–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–Є—Б–Ї—Г—А—Б–∞, –Є —Б—В–Њ—А–Њ–љ–љ–Є–є –љ–∞–±–ї—О–і–∞—В–µ–ї—М —Г–і–Є–≤–Є—В—Б—П —В–Њ–Љ—Г –љ–µ—И—Г—В–Њ—З–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ї–∞–ї—Г —Б—В—А–∞—Б—В–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Б–Њ–њ—А–Њ–≤–Њ–ґ–і–∞–µ—В—Б—П —Н—В–∞ –і–Є—Б–Ї—Г—Б—Б–Є—П.

–Ь–Њ—А—П —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—В —Б—Г—И—Г. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –≤–Њ–і–љ—Л–µ —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–Ї–Є, –∞—А—Е–Є–њ–µ–ї–∞–≥–Є –Є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞, –∞ –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–є —Ж–≤–µ—В –љ–∞ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—А—В–∞—Е –Љ–Є—А–∞ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –љ–∞–і –ґ–µ–ї—В–Є–Ј–љ–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ—М, –Ј–µ–ї–µ–љ—М—О –ї–µ—Б–Њ–≤ –Є –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–Љ–Є —Б–Є–ї—Г—Н—В–∞–Љ–Є –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–Њ–≤. –Ь–Є—А –Љ–Њ—А–µ–є –ґ–Є–≤–µ—В —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ–є, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –Є –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–є –і–ї—П –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є —Б—Г—И–Є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –љ–Њ –Њ–љ –њ—А–Є—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В –ї—О–і–µ–є, –≤–Њ–≤–ї–µ–Ї–∞—П –Є—Е –≤ —Б–≤–Њ–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л, –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Є—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П.

–Ь–Њ—А—П —Б–Њ –≤—Б–µ—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ –Њ–Ї—А—Г–ґ–∞—О—В —Б—Г—И—Г. –Ю–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –≤–Њ–і–љ—Л–µ —А–∞–≤–љ–Є–љ—Л —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤—Л –њ–Њ–≥–ї–Њ—В–Є—В—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–Ї–Є, –∞—А—Е–Є–њ–µ–ї–∞–≥–Є –Є –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞, –∞ –≥–Њ–ї—Г–±–Њ–є —Ж–≤–µ—В –љ–∞ –≥–µ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–∞—А—В–∞—Е –Љ–Є—А–∞ —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ –њ—А–µ–Њ–±–ї–∞–і–∞–µ—В –љ–∞–і –ґ–µ–ї—В–Є–Ј–љ–Њ–є –њ—Г—Б—В—Л–љ—М, –Ј–µ–ї–µ–љ—М—О –ї–µ—Б–Њ–≤ –Є –Ї–Њ—А–Є—З–љ–µ–≤—Л–Љ–Є —Б–Є–ї—Г—Н—В–∞–Љ–Є –≥–Њ—А–љ—Л—Е –Љ–∞—Б—Б–Є–≤–Њ–≤. –Ь–Є—А –Љ–Њ—А–µ–є –ґ–Є–≤–µ—В —Б–≤–Њ–µ–є –љ–µ–≤–µ–і–Њ–Љ–Њ–є, –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ–є –Є –љ–µ–њ—А–Є–≤—Л—З–љ–Њ–є –і–ї—П –Њ–±–Є—В–∞—В–µ–ї–µ–є —Б—Г—И–Є –ґ–Є–Ј–љ—М—О, –љ–Њ –Њ–љ –њ—А–Є—В—П–≥–Є–≤–∞–µ—В –ї—О–і–µ–є, –≤–Њ–≤–ї–µ–Ї–∞—П –Є—Е –≤ —Б–≤–Њ–Є –≥–ї—Г–±–Є–љ—Л, –Є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –љ–µ–Њ—В—К–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Б—В—М—О –Є—Е —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–љ–Є—П.