–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є

–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ—В –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, —Г–є–і—П –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –±—Л –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б—В–Њ–ї—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б. –І—Г–±–∞–є—Б — –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Є —Б–∞–Љ—Л—Е –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Д–Є–≥—Г—А –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю–љ –љ–µ –±—Л–ї –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ї —А—Л–љ–Ї—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ —З–Є—Б–ї—П—В—Б—П —В—А–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–≤–∞ –Љ–Є—Д–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –Њ–љ —Н—В–Є —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї

–Т –†–Њ—Б—Б–Є–Є –љ–µ—В –љ–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, —Г–є–і—П –Є–Ј –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –њ–Њ-–њ—А–µ–ґ–љ–µ–Љ—Г –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї –±—Л –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—В—М —Б—В–Њ–ї—М –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –Є–љ—В–µ—А–µ—Б. –І—Г–±–∞–є—Б — –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —Б–ї–Њ–ґ–љ—Л—Е –Є —Б–∞–Љ—Л—Е –Љ–Є—Д–Њ–ї–Њ–≥–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е —Д–Є–≥—Г—А –≤ —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Ю–љ –љ–µ –±—Л–ї –∞–≤—В–Њ—А–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–∞ –Ї —А—Л–љ–Ї—Г, –Њ–і–љ–∞–Ї–Њ –≤ –µ–≥–Њ –њ–Њ—Б–ї—Г–ґ–љ–Њ–Љ —Б–њ–Є—Б–Ї–µ —З–Є—Б–ї—П—В—Б—П —В—А–Є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–µ —Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –і–≤–∞ –Љ–Є—Д–∞ –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Є –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ –Њ–љ —Н—В–Є —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї

–Х–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞—Б–Є—В –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –µ–µ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П—В—М, —В–µ –Є–Ј –±–Њ—П–Ј–љ–Є –Њ–±–Њ–ї—М—Й–µ–љ–Є—П, –њ–∞–ї–Є–ї–Є –≤ –љ–µ–µ –Ј–∞–ґ–Љ—Г—А–Є–≤—И–Є—Б—М, –љ–µ —Б–Љ–µ—П –і–∞–ґ–µ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –µ–є –≤ –ї–Є—Ж–Њ. –≠—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —В–Њ—З–љ—Л, —Е–Њ—В—П –Ї–∞–Ј–љ—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Љ–µ–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б—В—А–µ–ї—П–ї, –љ–µ —Й—Г—А–Є–ї—Б—П, –љ–µ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –Њ—З–Є –і–Њ–ї—Г. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –ґ–∞–і–љ–∞—П –і–Њ –Ј—А–µ–ї–Є—Й —В–Њ–ї–њ–∞, –Ј–∞–њ—А—Г–і–Є–≤—И–∞—П 29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1743 –≥–Њ–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤, –≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –љ–∞ —Н—И–∞—Д–Њ—В, —Б–Ї–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б–Ї–Њ—А–Њ –Є–Ј –≥—А—П–Ј–љ—Л—Е –і–Њ—Б–Њ–Ї

–Х–µ –Ї—А–∞—Б–Њ—В–∞ –±—Л–ї–∞ —Б—В–Њ–ї—М –Њ—Б–ї–µ–њ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, —З—В–Њ, –Ї–∞–Ї –≥–ї–∞—Б–Є—В –љ–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –ї–µ–≥–µ–љ–і–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б–Њ–ї–і–∞—В–∞–Љ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –µ–µ —А–∞—Б—Б—В—А–µ–ї—П—В—М, —В–µ –Є–Ј –±–Њ—П–Ј–љ–Є –Њ–±–Њ–ї—М—Й–µ–љ–Є—П, –њ–∞–ї–Є–ї–Є –≤ –љ–µ–µ –Ј–∞–ґ–Љ—Г—А–Є–≤—И–Є—Б—М, –љ–µ —Б–Љ–µ—П –і–∞–ґ–µ –≤–Ј–≥–ї—П–љ—Г—В—М –µ–є –≤ –ї–Є—Ж–Њ. –≠—В–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –љ–µ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ —В–Њ—З–љ—Л, —Е–Њ—В—П –Ї–∞–Ј–љ—М –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Є–Љ–µ–ї–∞ –Љ–µ—Б—В–Њ. –Э–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ, –љ–Є–Ї—В–Њ –љ–µ —Б—В—А–µ–ї—П–ї, –љ–µ —Й—Г—А–Є–ї—Б—П, –љ–µ –Њ–њ—Г—Б–Ї–∞–ї –Њ—З–Є –і–Њ–ї—Г. –Э–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –ґ–∞–і–љ–∞—П –і–Њ –Ј—А–µ–ї–Є—Й —В–Њ–ї–њ–∞, –Ј–∞–њ—А—Г–і–Є–≤—И–∞—П 29 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1743 –≥–Њ–і–∞ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—В—А–Њ–≤, –≥–ї—П–і–µ–ї–∞ –≤–Њ –≤—Б–µ –≥–ї–∞–Ј–∞ –Є –љ–∞ —Н—И–∞—Д–Њ—В, —Б–Ї–Њ–ї–Њ—З–µ–љ–љ—Л–є –љ–∞—Б–Ї–Њ—А–Њ –Є–Ј –≥—А—П–Ј–љ—Л—Е –і–Њ—Б–Њ–Ї

–Т 1721 –≥–Њ–і—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –Я–µ—В—А—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З—Г –±—Л–ї –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ —В–Є—В—Г–ї «–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є». –Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –љ–Њ–≤–Њ - –Ј–∞ 35 –ї–µ—В –і–Њ –Я–µ—В—А–∞ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є «—Ж–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—П –±–Њ–ї—М—И–Є—П –њ–µ—З–∞—В–Є –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –і–µ–ї –Њ–±–µ—А–µ–≥–∞—В–µ–ї—П, –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—П—А–Є–љ–∞ –Є –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ» –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ (1643-1714)

–Т 1721 –≥–Њ–і—Г –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г –Я–µ—В—А—Г –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–Є—З—Г –±—Л–ї –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ —В–Є—В—Г–ї «–Т–µ–ї–Є–Ї–Є–є». –Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ –љ–Њ–≤–Њ - –Ј–∞ 35 –ї–µ—В –і–Њ –Я–µ—В—А–∞ —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–Є «—Ж–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—П –±–Њ–ї—М—И–Є—П –њ–µ—З–∞—В–Є –Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е –≤–µ–ї–Є–Ї–Є—Е –њ–Њ—Б–Њ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –і–µ–ї –Њ–±–µ—А–µ–≥–∞—В–µ–ї—П, –±–ї–Є–ґ–љ–µ–≥–Њ –±–Њ—П—А–Є–љ–∞ –Є –љ–∞–Љ–µ—Б—В–љ–Є–Ї–∞ –љ–Њ–≤–≥–Њ—А–Њ–і—Б–Ї–Њ–≥–Њ» –Ї–љ—П–Ј—П –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –У–Њ–ї–Є—Ж—Л–љ–∞ (1643-1714)

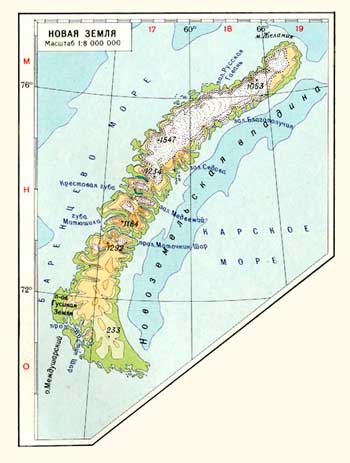

–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Њ–±–Њ–≥–љ—Г–≤—И–Є–є –Э–Њ–≤—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О.

–†—Г—Б—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л–є –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Њ–±–Њ–≥–љ—Г–≤—И–Є–є –Э–Њ–≤—Г—О –Ј–µ–Љ–ї—О.

–Ъ–Њ—А–Љ—Й–Є–Ї, —А–Њ–і–Њ–Љ –Є–Ј –Ю–ї–Њ–љ—Ж–∞. –°–∞–≤–≤–∞ –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –њ—А–Њ—И–µ–ї –≤–і–Њ–ї—М –≤—Б–µ–≥–Њ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є –Є –Њ–±–Њ–≥–љ—Г–ї –µ–µ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –њ—А–Њ–≤–µ–ї –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г –і–≤–µ –Ј–Є–Љ—Л –Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ –ї–µ—В–Њ –≤—Л—И–µ–ї –Ї –Ј–∞–њ–∞–і–љ—Л–Љ –±–µ—А–µ–≥–∞–Љ.

–У–Њ–і—Л –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ–∞ –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є –≤ —В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л, –љ–Њ –Њ–±—Л—З–љ–Њ –Њ–љ–Њ –і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 1760 –≥–Њ–і–∞. –Ю—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –і–ї—П —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–ї—Г–ґ–Є—В —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Т. –Т. –Ъ—А–µ—Б—В–Є–љ–Є–љ–∞, —З—В–Њ, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ї–Њ—А–Љ—Й–Є–Ї–∞ –†–∞—Е–Љ–∞–љ–Є–љ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Л–ї –Є—Б–Ї—А–µ–љ–љ–Є–Љ –њ—А–Є—П—В–µ–ї–µ–Љ –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ–∞, –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ «–њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –њ–µ—А–µ–і –љ—Л–љ–µ—И–љ–Є–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ 25 –ї–µ—В». –Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –Ъ—А–µ—Б—В–Є–љ–Є–љ –њ–Є—Б–∞–ї —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –≤ 1788 –≥–Њ–і—Г, —В–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–µ –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ–∞ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є—В—Б—П –њ—А–Є–±–ї–Є–Ј–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ 1763 –≥–Њ–і, '–Њ–Ї—А—Г–≥–ї—П—П — –љ–∞ 1760 –≥–Њ–і. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –∞–≤—В–Њ—А—Л, –≤ –Є—Е —З–Є—Б–ї–µ –Ъ–Њ–Ј–∞–Ї–µ–≤–Є—З (24, 37), —Г–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –љ–∞ 1742 –≥–Њ–і. –≠—В–Њ—В –≥–Њ–і –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –љ–∞–і–њ–Є—Б–Є –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В–µ, –љ–∞–є–і–µ–љ–љ–Њ–Љ –≤ 1833 –њ–Њ–і—Г –Я–∞—Е—В—Г—Б–Њ–≤—Л–Љ –љ–∞ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–Љ –±–µ—А–µ–≥—Г —О–ґ–љ–Њ–≥–Њ –Њ—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є, –≤ —Г—Б—В—М–µ —А–µ–Ї–Є –°–∞–≤–≤–Є–љ–Њ–є. –≠—В–∞ –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –≥–ї–∞—Б–Є—В:'«–Я–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ —Б–µ–є –ґ–Є–≤–Њ—В–≤–Њ—А—П—Й–Є–є –Ї—А–µ—Б—В –љ–∞ –њ–Њ–Ї–ї–Њ–љ–µ–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–Њ—Б–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Е—А–Є—Б—В–Є–∞–љ–∞–Љ, –Ј–Є–Љ–Њ–≤—Й–Є–Ї–Є, 12 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї, –Ї–Њ—А–Љ—Й–Є–Ї –°–∞–≤–≤–∞ –§...–∞–љ–Њ–≤ –љ–∞ –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–µ, –њ–Њ –њ—А–∞–≤—Г—О —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Г –Ъ—Г—Б–Њ–≤–∞ –Э–Њ—Б–∞. –Ч–°–Э –≥–Њ–і—Г –Є—О–ї—П 9 –і–љ—П". –С—Г–Ї–≤—Л –Ч–°–Э –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—В 7250 –≥–Њ–і (–Њ—В «—Б–Њ—В–≤–Њ—А–µ–љ–Є—П –Љ–Є—А–∞»), —В. –µ. 1742 –≥–Њ–і —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В–Њ–Є—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є—П.

–Я–∞—Е—В—Г—Б–Њ–≤ –њ–Є—И–µ—В (84, 133—134): „–Э–µ–ї—М–Ј—П —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П, —З—В–Њ —Н—В–Њ —В–Њ—В —Б–∞–Љ—Л–є –°–∞–≤–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–±–Њ—И–µ–ї –Э–Њ–≤—Г—О –Ч–µ–Љ–ї—О –Ї—А—Г–≥–Њ–Љ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Љ—Л—Б–∞ –Ф–Њ—Е–Њ–і—Л. –•–Њ—В—П –њ—А–µ–і–∞–љ–Є–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –µ–≥–Њ –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ—Л–Љ, –љ–Њ —Н—В–∞ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж–∞ –≤ –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ–є—В–Є –Њ—В –і–≤—Г—Е –њ—А–Є—З–Є–љ: –ї–Є–±–Њ –°–∞–≤–≤–∞ –Є–Љ–µ–ї –і–≤–µ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є—–Ы–Њ—И–Ї–Є–љ –Є –§–Њ—Д–∞–љ–Њ–≤, –ї–Є–±–Њ –≤—Л—А–µ–Ј—Л–≤–∞–≤—И–Є–є –љ–∞–і–њ–Є—Б—М –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В–µ, –Є–Ј —Г–≤–∞–ґ–µ–љ–Є—П –Ї —Б–≤–Њ–µ–Љ—Г –Ї–Њ—А–Љ—Й–Є–Ї—Г, –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –њ–Њ –Њ—В—З–µ—Б—В–≤—Г –§–µ–Њ—Д–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ “. –Ю–±—К—П—Б–љ–µ–љ–Є–µ, –і–∞–≤–∞–µ–Љ–Њ–µ –Я–∞—Е—В—Г—Б–Њ–≤—Л–Љ, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –љ–∞—В—П–ґ–Ї–Њ–є, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —Г–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї—А–µ—Б—В –≤ —Г—Б—В—М–µ —А–µ–Ї–Є –°–∞–≤–≤–Є–љ–Њ–є (–љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ —Н—В–Њ –і–∞–ї –Я–∞—Е—В—Г—Б–Њ–≤) –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ—Л–Љ –Є–ї–Є –µ–≥–Њ —Б–њ—Г—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є, –љ–µ—В. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л —Б—З–Є—В–∞–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –Њ–±–Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ –≥–Њ–і –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ–∞ 1760, –∞ –љ–µ 1742, –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є–Љ—Л–є –љ–∞ –Ї—А–µ—Б—В–µ. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–є –Ї—А–µ—Б—В —Б—В–Њ—П–ї –µ—Й–µ –≤ 1924 –≥–Њ–і—Г.

–Х–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–Љ, –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –і–Њ –љ–∞—Б –і–Њ—И–ї–Є —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є –°–∞–≤–≤—Л –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ–∞, —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј –§–µ–і–Њ—В–∞ –†–∞—Е–Љ–∞–љ–Є–љ–∞, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ—Л–є –≤ 1788 –≥–Њ–і—Г —З–ї–µ–љ–Њ–Љ-–Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В–Њ–Љ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –Р–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Є –Э–∞—Г–Ї –Т. –Т. –Ъ—А–µ—Б—В–Є–љ–Є–љ—Л–Љ. –†–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л –Њ –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ–µ –Є –µ–≥–Њ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є–Є –±—Л–ї–Є —Б–≤–µ–ґ–Є —Б—А–µ–і–Є –∞—А—Е–∞–љ–≥–µ–ї—М—Б–Ї–Є—Е –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і–Њ–≤ –µ—Й–µ –≤ 1821 –≥–Њ–і—Г.

–°–∞–≤–≤–∞ –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ –і–∞–ї –њ–µ—А–≤–Њ–µ –Њ–њ–Є—Б–∞–љ–Є–µ –≤–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –±–µ—А–µ–≥–∞ –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є, –Ј–∞–њ–Є—Б–∞–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ —Б–ї–Њ–≤ –†–∞—Е–Љ–∞–љ–Є–љ–∞ –Ъ—А–µ—Б—В–Є–љ–Є–љ—Л–Љ.

–°–µ–є—З–∞—Б —Б–µ–≤–µ—А–љ–∞—П —З–∞—Б—В—М –Э–Њ–≤–Њ–є –Ч–µ–Љ–ї–Є –љ–Њ—Б–Є—В –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ «–Љ—Л—Б –Ы–Њ—И–Ї–Є–љ–∞».

–Т.–Ѓ. –Т–Є–Ј–µ

–Ш–Ј –Ї–љ–Є–≥–Є «–†—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ–ї—П—А–љ—Л–µ –Љ–Њ—А–µ—Е–Њ–і—Л –Є–Ј –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л—Е, —В–Њ—А–≥–Њ–≤—Л—Е –Є —Б–ї—Г–ґ–Є–ї—Л—Е –ї—О–і–µ–є XVII-XIX –≤. –С–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Б–ї–Њ–≤–∞—А—М», 1948

130 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –Є–Љ—П –µ–≥–Њ –≥—А–µ–Љ–µ–ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–Є—Д–µ–µ–≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А—Л, –Ї–∞–Ї –Т.–Ф. –°–њ–∞—Б–Њ–≤–Є—З, –Ф.–Т. –°—В–∞—Б–Њ–≤, –Т.–Э. –У–µ—А–∞—А–і, –Р.–Ш. –£—А—Г—Б–Њ–≤. –Ю–љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞—Е —Н–њ–Њ—Е–Є — —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є 1876 –≥., «50-—В–Є», «193-—Е». –С–Њ—А—Ж—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П, «–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Є» —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ «–Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е» —Б–≤–Њ–Є—Е –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤[1]. –Х–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –±—А–∞—В — –Я–µ—В—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З — –±—Л–ї –Ї–∞–Ј–љ–µ–љ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Ј–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є «–Я—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В». –°–∞–Љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є. –Т —В—О—А—М–Љ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –љ–µ –≤—Л–љ–µ—Б —В—П–≥–Њ—В –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—В–Њ—З–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–Љ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –≤—Б–µ — –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ —Б–Ї—Г–і–љ—Л–µ, —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ — —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –љ–µ–Љ –Њ–±—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –µ–Љ—Г –Њ—В–≤–Њ–і—П—В –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—В—А–Њ–Ї, –њ—А–Є—З–µ–Љ –≥–Њ–і –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1880) –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–∞—В–Њ–є –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є[2], —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –µ—Й–µ 27 –ї–µ—В. –Э–Њ — –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г. –Ґ—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є...

130 –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і –Є–Љ—П –µ–≥–Њ –≥—А–µ–Љ–µ–ї–Њ –≤ –Њ–і–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г —Б –Є–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є —В–∞–Ї–Є—Е –Ї–Њ—А–Є—Д–µ–µ–≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А—Л, –Ї–∞–Ї –Т.–Ф. –°–њ–∞—Б–Њ–≤–Є—З, –Ф.–Т. –°—В–∞—Б–Њ–≤, –Т.–Э. –У–µ—А–∞—А–і, –Р.–Ш. –£—А—Г—Б–Њ–≤. –Ю–љ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –љ–∞ —Б–∞–Љ—Л—Е –Ї—А—Г–њ–љ—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞—Е —Н–њ–Њ—Е–Є — —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є 1876 –≥., «50-—В–Є», «193-—Е». –С–Њ—А—Ж—Л –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П, «–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–µ –Ј–∞—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–Є» —Б—З–Є—В–∞–ї–Є –µ–≥–Њ «–Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л—Е» —Б–≤–Њ–Є—Е –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤[1]. –Х–≥–Њ —А–Њ–і–љ–Њ–є –±—А–∞—В — –Я–µ—В—А –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З — –±—Л–ї –Ї–∞–Ј–љ–µ–љ –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–∞ –Ј–∞ —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ –њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ–∞—А—В–Є–Є «–Я—А–Њ–ї–µ—В–∞—А–Є–∞—В». –°–∞–Љ–Њ–≥–Њ –ґ–µ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є—П –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–∞ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є. –Т —В—О—А—М–Љ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В –љ–µ –≤—Л–љ–µ—Б —В—П–≥–Њ—В –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞—В–Њ—З–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–ї –і—Г—И–µ–≤–љ—Л–Љ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–Њ–Љ, –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –≤—Б–µ — –Є –±–µ–Ј —В–Њ–≥–Њ —Б–Ї—Г–і–љ—Л–µ, —А–∞–Ј—А–Њ–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ — —Б–≤–µ–і–µ–љ–Є—П –Њ –љ–µ–Љ –Њ–±—А—Л–≤–∞—О—В—Б—П. –Ґ–µ–њ–µ—А—М –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –њ–Њ—З—В–Є –±–µ–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ґ–Њ–ї—М–Ї–Њ –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л—Е —Б–њ—А–∞–≤–Њ—З–љ–Є–Ї–∞—Е –µ–Љ—Г –Њ—В–≤–Њ–і—П—В –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Б—В—А–Њ–Ї, –њ—А–Є—З–µ–Љ –≥–Њ–і –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ (1880) –Њ–±—К—П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –і–∞—В–Њ–є –µ–≥–Њ —Б–Љ–µ—А—В–Є[2], —В–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–Ї –≤ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Њ–љ –њ—А–Њ–ґ–Є–ї –µ—Й–µ 27 –ї–µ—В. –Э–Њ — –Њ–±–Њ –≤—Б–µ–Љ –њ–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї—Г. –Ґ—А–∞–≥–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б—Г–і—М–±–∞ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–∞—Б–ї—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –і–Њ–±—А–Њ–є –њ–∞–Љ—П—В–Є...

–У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Л—А–Њ—Б –≤ —Б–µ–Љ—М–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–≥–Њ –і–ї—П —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–∞, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ 1-–є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є–Є –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Т–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–∞—П –ї–Є–±–µ—А–∞–ї—М–љ–∞—П –≥–∞–Ј–µ—В–∞ «–У–Њ–ї–Њ—Б» –≤ –љ–µ–Ї—А–Њ–ї–Њ–≥–µ –Т–∞—Б–Є–ї–Є—П –°—В–µ–њ–∞–љ–Њ–≤–Є—З–∞ –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–∞ –µ–≥–Њ «—З–µ—Б—В–љ–Њ–µ —Б–ї—Г–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 44 –ї–µ—В –љ–∞ —В—А—Г–і–љ–Њ–Љ –њ–µ–і–∞–≥–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–µ»[3].

–У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З —А–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ 1848 –≥. –Ґ–Њ –±—Л–ї –≥–Њ–і –±—Г—А–љ—Л—Е —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ—В—А—П—Б–µ–љ–Є–є –љ–∞ –Ч–∞–њ–∞–і–µ. –Ю—В–Ј–≤—Г–Ї–Є –Є—Е –і–Њ–ї–≥–Њ –≤–Њ–ї–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –Є –†–Њ—Б—Б–Є—О. –Ф–µ—В—Б—В–≤–Њ –Є –Њ—В—А–Њ—З–µ—Б—В–≤–Њ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Є –њ–Њ–і –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—К–µ–Љ–∞ 1859—1861 –≥–≥. –Є –Њ—В–Љ–µ–љ—Л –Ї—А–µ–њ–Њ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–∞. –®–Є—А–Њ–Ї–Њ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—Б—В—А–Њ–µ–љ–Є—П –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –њ—А–∞–≤—П—Й–Є–Љ «–≤–µ—А—Е–∞–Љ» –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є –µ–≥–Њ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–є –њ—Г—В—М. –•–Њ—В—П –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–µ —Б—В–∞–ї –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–Љ, –Њ–љ —Б–Љ–Њ–ї–Њ–і—Г «–Ј–∞—А–∞–Ј–Є–ї—Б—П» –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ–Є –Є–і–µ—П–Љ–Є. –Х–≥–Њ —Г–≤–ї–µ–Ї –і–Њ–ї–≥ —Б–ї—Г–ґ–Є—В—М —А–Њ–і–Є–љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–Љ –њ–Њ–њ—А–Є—Й–µ. –Т 1864 –≥. –Њ–љ –Њ–Ї–Њ–љ—З–Є–ї 1-—О –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї—Г—О –≥–Є–Љ–љ–∞–Ј–Є—О, –≥–і–µ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї –µ–≥–Њ –Њ—В–µ—Ж[4], –Є –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є —Д–∞–Ї—Г–ї—М—В–µ—В –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ —Б –ґ–µ–ї–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—В–∞—В—М –њ—А–∞–≤–Њ–≤–µ–і–Њ–Љ, –љ–Њ –µ—Й–µ –љ–µ –і—Г–Љ–∞—П –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–± –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Б–Ї–Њ–є –Ї–∞—А—М–µ—А–µ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Ј–∞ –≤—А–µ–Љ—П –µ–≥–Њ —Б—В—Г–і–µ–љ—З–µ—Б—В–≤–∞ –Ї–Њ–љ—Б—В–Є—В—Г–Є—А–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ–∞—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А–∞, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є —Б–≤—П–Ј–∞–ї —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М.

–Э–Њ–≤–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–∞—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А–∞ –њ—А–Є–≤–ї–µ–Ї–∞–ї–∞ –Ї —Б–µ–±–µ –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –Є –≤–Њ–ї—М–љ–Њ–ї—О–±–Є–≤—Л—Е —О—А–Є—Б—В–Њ–≤, –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Б–≤–Њ–µ–є —Е–Њ—В—П –Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є, –љ–Њ –≤—Б–µ- —В–∞–Ї–Є –±–Њ–ї—М—И–µ–є, —З–µ–Љ –≥–і–µ –±—Л —В–Њ –љ–Є –±—Л–ї–Њ –Є–Ј –ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Л—Е –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–Њ–≤, –∞ —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є—П –Ї–∞–Ј–∞–≤—И–µ–є—Б—П –і–∞–ґ–µ –∞–±—Б–Њ–ї—О—В–љ–Њ–є, –≥–ї–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М—О. –С—Г–і—Г—Й–Є–є «–Ї–Њ—А–Њ–ї—М –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А—Л» –Т.–Ф. –°–њ–∞—Б–Њ–≤–Є—З –љ–∞ –≤—Б—О –ґ–Є–Ј–љ—М –Ј–∞–њ–Њ–Љ–љ–Є–ї —В–Њ—В «–≤–Њ—Б—В–Њ—А–≥», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –Є –µ–≥–Њ –µ–і–Є–љ–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –Є—Б–њ—Л—В—Л–≤–∞–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ї –љ–Є–Љ «—П–≤–Є–ї–∞—Б—М, —Б–ї–Њ–≤–љ–Њ –Р—Д—А–Њ–і–Є—В–∞ –Є–Ј –њ–µ–љ—Л –Љ–Њ—А—Б–Ї–Њ–є, –і—А—Г–≥–∞—П –±–Њ–≥–Є–љ—П, –љ–∞–≥–∞—П, –±–µ–ї–Њ–Љ—А–∞–Љ–Њ—А–љ–∞—П –Є –љ–µ —Б—В—Л–і—П—Й–∞—П—Б—П —Б–≤–Њ–µ–є –љ–∞–≥–Њ—В—Л, — –≥–ї–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М»[5]. –Ы—О–і–Є —З–µ—Б—В–љ—Л–µ, —Б–≤–Њ–±–Њ–і–Њ–Љ—Л—Б–ї—П—Й–Є–µ, –љ–Њ –љ–µ –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л–µ, —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і–љ—П—В—М—Б—П –љ–∞ –±–Њ—А—М–±—Г –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞ –Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–∞, —И–ї–Є —В–Њ–≥–і–∞ –≤ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А—Г —Б —А–∞—Б—З–µ—В–Њ–Љ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞—В—М –і–∞—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Г—О –µ–є —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г —Б–ї–Њ–≤–∞ –і–ї—П –Є–Ј–Њ–±–ї–Є—З–µ–љ–Є—П –њ–Њ—А–Њ–Ї–Њ–≤ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б—В—А–Њ—П. –Ш–љ—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е (–Ї–∞–Ї, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Т.–Ш. –Ґ–∞–љ–µ–µ–≤) –љ–∞–і–µ—П–ї–Є—Б—М, —З—В–Њ «–≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –≤ —Б–Ї–Њ—А–Њ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –±—Л—В—М —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П, –Є —Б–Њ—Б–ї–Њ–≤–Є–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–≤ –±—Г–і–µ—В –Є–≥—А–∞—В—М —В–∞–Ї—Г—О –ґ–µ —А–Њ–ї—М, –Ї–∞–Ї –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –§—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XVIII –≤–µ–Ї–∞»[6]. –Ь–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М, –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Б —В–∞–Ї–Є–Љ–Є –љ–∞–і–µ–ґ–і–∞–Љ–Є –≤—Б—В—Г–њ–Є–ї –≤ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А—Г –Є –У.–Т. –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є.

6 –Є—О–ї—П 1874 –≥. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –±—Л–ї –њ—А–Є–љ—П—В –≤ —З–Є—Б–ї–Њ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –Њ–Ї—А—Г–≥–∞[7], –Є –њ–µ—А–≤–Њ–µ –ґ–µ –µ–≥–Њ –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ –љ–∞ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ — –њ–Њ –і–µ–ї—Г –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞ –Т.–Ь. –Ф—М—П–Ї–Њ–≤–∞ (–Ю–Я–Я–°, 16—17 –Є—О–ї—П 1875 –≥.) — –њ—А–Є–љ–µ—Б–ї–Њ –µ–Љ—Г –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М. –Ь–Њ–ї–Њ–і–Њ–є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В —Б—А–∞–Ј—Г —А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є–ї –Ї —Б–µ–±–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е (–Љ–Є—А–љ—Л—Е –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Є—Б—В–Њ–≤!) –Є –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–µ–±—П –Є—Е –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї–µ–є, —Г–ї–Є—З–Є–≤ —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–є —Б—Г–і –≤ –ґ—Г–ї—М–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–µ.

–Ф–µ–ї–Њ –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ї—А—Г–ґ–Њ–Ї –Ф—М—П–Ї–Њ–≤–∞ –≤–µ–ї —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і—Г —Б—А–µ–і–Є —А–∞–±–Њ—З–Є—Е. –Р–Ї—В–Є–≤–љ—Л–Љ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞ –±—Л–ї —А–∞–±–Њ—З–Є–є-–љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї –Т–∞—Б–Є–ї–Є–є –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–Є—З –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤ (1852—1892) — –ї–Є—Ж–Њ, –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –∞–≤—В–Њ—А –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є–є, –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–µ—А–µ–Є–Ј–і–∞–љ–љ—Л—Е –≤ —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П[8]. –Х–≥–Њ-—В–Њ –Є –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. –Я—А—П–Љ—Л—Е —Г–ї–Є–Ї –њ—А–Њ—В–Є–≤ –У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤–∞ (–Ї–∞–Ї, –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ф—М—П–Ї–Њ–≤–∞, — –Њ–±–∞ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є –Њ—В–ї–Є—З–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–љ—Б–њ–Є—А–∞—В–Њ—А–∞–Љ–Є) –љ–∞ —Б—Г–і–µ –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М. –Т—Б–µ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–∞ –і–Њ–љ–Њ—Б–µ —В—А–µ—Е –∞–≥–µ–љ—В–Њ–≤ —Б—Л—Б–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б—Г–і –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї –Ї–∞–Ї «—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є». –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥ —Н—В—Г —Г–ї–Њ–≤–Ї—Г —Б—Г–і–∞. «–Я–Њ –Ї–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ—А–∞–≤–Є–ї—Г –£—Б—В–∞–≤–∞ —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ–Њ–≥–Њ —Б—Г–і–Њ–њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і—Б—В–≤–∞, — –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ –≤ –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–µ—З–Є, — –љ–µ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–є –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Њ–љ –љ–µ–≤–Є–љ–Њ–≤–µ–љ, –∞ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤–Є–љ–Њ–≤–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–≥–Њ, –Є —З–µ–Љ —Б—В—А–Њ–ґ–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є–µ –Ј–∞ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–µ, —В–µ–Љ —Б—В—А–Њ–ґ–µ —Б—Г–і –і–Њ–ї–ґ–µ–љ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—М—Б—П –Ї —Г–ї–Є–Ї–∞–Љ, –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–µ–Љ—Л–Љ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В—М—О, –Є –µ—Б–ї–Є —Н—В–Є —Г–ї–Є–Ї–Є –≤–Њ–Ј–±—Г–і—П—В —Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–Є–µ, —В–Њ –Њ–љ–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ –±—Л—В—М –Є—Б—В–Њ–ї–Ї–Њ–≤–∞–љ–Њ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ–Њ–≥–Њ»[9].

–° —Н—В–Њ–є –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –і–Є—Б–Ї—А–µ–і–Є—В–Є—А–Њ–≤–∞–ї «—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є» –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П: «–Ь–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–≤–µ—А—П—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —В–∞–Ї–Є–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –љ–Є—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ –і–µ–ї–µ. –Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ —Г–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–µ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї–Є –і–Њ–љ–Њ—Б, –љ–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞—В–Њ —Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Є –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–µ –њ—А–Є–≤–ї–µ—З–µ–љ—Л –Ї –Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є. –°–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ, —Н—В–Є –ї–Є—Ж–∞ —Г–ґ–µ –Ј–∞–Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤–∞–љ—Л –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л –Є—Е –і–Њ–љ–Њ—Б –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–ї—Б—П, –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є, — —З—В–Њ–±—Л –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–µ –±—Л–ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ—Л». –Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї —Б —Д–∞–Ї—В–∞–Љ–Є –≤ —А—Г–Ї–∞—Е –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –∞–≥–µ–љ—В—Г—А–љ—Л–µ «—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є» «—Б–∞–Љ–Є –љ–µ –і–Њ–≤–µ—А—П—О—В –і—А—Г–≥ –і—А—Г–≥—Г», «—Б–∞–Љ–Є —Б–µ–±–µ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–∞—В». –Т—Б–Ї—А—Л–≤ —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤—Б—О –њ—А–Є—Б—В—А–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –Є —И–∞—В–Ї–Њ—Б—В—М «—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ» –і–Њ–љ–Њ—Б–∞ –Є –њ–Њ–і—З–µ—А–Ї–љ—Г–≤, —З—В–Њ –і—А—Г–≥–Є—Е —Г–ї–Є–Ї —Г –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –љ–µ—В, –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б—З–µ–ї –µ–≥–Њ –Њ–≥—Г–ї—М–љ—Л–Љ, –љ–µ–і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ[10].

–°—Г–і –њ—А–µ–љ–µ–±—А–µ–≥ –і–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ–Є –Ј–∞–≥—Ж–Є—В—Л, –њ–Њ—И–µ–ї –љ–∞ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г —Г –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, –Ј–∞–Ї—А—Л–≤ –≥–ї–∞–Ј–∞ –љ–∞ –ґ—Г–ї—М–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і–±–Њ—А —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є, –Є –≤—Л–љ–µ—Б –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–Љ —Б—Г—А–Њ–≤—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А (–У–µ—А–∞—Б–Є–Љ–Њ–≤ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї 9 –ї–µ—В –Ї–∞—В–Њ—А–≥–Є). –Э–Њ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–µ –≤–њ—Г—Б—В—Г—О. –Х–≥–Њ —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–ї–Є –≤ –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ—Г—О –њ–µ—З–∞—В—М[11], —Ж–Є—А–Ї—Г–ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ[12] –Є —З—Г–≤—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –±–Є–ї–Є –љ–Њ –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В—Г —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ «–њ—А–∞–≤–Њ—Б—Г–і–Є—П».

–Э—Г–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –љ–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞—Е –љ–µ —Г–њ—Г—Б–Ї–∞–ї —Б–ї—Г—З–∞—П –Ј–∞–Ї–ї–µ–є–Љ–Є—В—М –Њ—В—А—П–ґ–µ–љ–љ—Л—Е –≤ «—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–Є» (—Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П) –њ–ї–∞—В–љ—Л—Е –∞–≥–µ–љ—В–Њ–≤. –Э–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ «193-—Е» –Њ–љ –њ—А—П–Љ–Њ —Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј —В–∞–Ї–Є—Е «—Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є» –Ь–Њ–є—И—Г –°–Є–Љ–∞: «–Ъ–∞–Ї –≤–∞—Б —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞—О—В — –њ–Њ–і–µ–љ–љ–Њ –Є–ї–Є –њ–Њ—И—В—Г—З–љ–Њ, —В–Њ –µ—Б—В—М —Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї—О–і–µ–є –Є–Ј–ї–Њ–≤–Є—В–µ, –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ?» –Ґ–Њ—В, –љ–µ —Г–ї–Њ–≤–Є–≤ —Б–∞—А–Ї–∞–Ј–Љ–∞ –≤ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–µ, –Њ—В–≤–µ—В–Є–ї –±–µ—Б—Е–Є—В—А–Њ—Б—В–љ–Њ: «–ѓ –љ–µ –Ј–љ–∞—О –Є—Е —А–∞—Б—З–µ—В–∞. –ѓ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї 350 —А—Г–±–ї–µ–є –Ј–∞ –≤—Б–µ»[13].

–Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є (–Ю–Я–Я–°, 18—25 —П–љ–≤–∞—А—П 1877 –≥.) –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–Љ. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Њ–љ —Б—В–∞–ї –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–Љ.

–Ш—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–∞—П –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤-–Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –Є –њ–µ—А–µ–і–Њ–≤—Л—Е —А–∞–±–Њ—З–Є—Е 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1876 –≥. –љ–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і–Є –њ–µ—А–µ–і –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Є–Љ —Б–Њ–±–Њ—А–Њ–Љ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –±—Л–ї–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ–є (—Г–ї–Є—З–љ–Њ–є) –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–µ–є –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П[14]. –¶–∞—А—Б–Ї–Є–µ –≤–ї–∞—Б—В–Є, —Е–Њ—В—П –Є –љ–µ —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞–ї–Є—Б—М –≤ –µ–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Є, —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ, –Ї–ї–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ —Б–≤–Њ–µ–Њ–±—А–∞–Ј–Є–Є, –Њ—В–ї–Є—З–љ–Њ –њ–Њ–љ—П–ї–Є –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ: «—З—В–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ –њ–µ—А–µ—И–ї–Њ –Ї –Ї–∞–Ї–Є–Љ- —В–Њ –љ–Њ–≤—Л–Љ –њ—А–Є–µ–Љ–∞–Љ –±–Њ—А—М–±—Л, —З—В–Њ –Њ–љ–Њ –њ—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –Њ—Б–Љ–µ–ї–µ–ї–Њ»[15]. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –Є –љ–∞–њ—Г–≥–∞–ї–∞, –Є –Њ–Ј–ї–Њ–±–Є–ї–∞ –Є—Е, –∞ –≥–ї–∞–≤–љ–Њ–µ, –Њ–Ј–∞–і–∞—З–Є–ї–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ –£–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–Є –Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П—Е –љ–µ –љ–∞—И–ї–Њ—Б—М –і–∞–ґ–µ —Б—В–∞—В—М–Є, –Ї–∞—А–∞—О—Й–µ–є –Ј–∞ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—О. «–°–Њ—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–Є –µ–≥–Њ, — –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ–і–Є–љ –Є–Ј –Ї–∞–Ј–∞–љ—Ж–µ–≤, — –њ–Њ-–≤–Є–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г, –љ–µ –њ–Њ–і–Њ–Ј—А–µ–≤–∞–ї–Є –Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В–Є —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ —П–≤–ї–µ–љ–Є—П»[16]. –Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤, «–±—Л–ї–Њ –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–µ –Є—Б–њ—А–Њ—И–µ–љ–Њ –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–µ–љ–Є–µ» –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ј–і–µ—Б—М —Б—В. 252 –£–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П («–±—Г–љ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤ –≤–ї–∞—Б—В–Є –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–є, —В. –µ. –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Є–µ —Б–Ї–Њ–њ–Њ–Љ»)[17].

–°—Г–і–µ–±–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –љ–∞–і —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, —В–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї—Б—П –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ—Б—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –њ—А–µ–і–Љ–µ—В–∞ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П. «–Т –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—П —Н—В–∞ –Є–≥—А–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М, — –Њ—В–Љ–µ—З–∞–ї –Р.–§. –Ъ–Њ–љ–Є. — –° –љ–µ–µ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П —А—П–і –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, –Њ–±—А–∞—Й–∞–≤—И–Є—Е –љ–∞ —Б–µ–±—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ –Є –Њ–Ї—А–∞—Б–Є–≤—И–Є—Е —Б–Њ–±–Њ—О –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞»; —А–∞–љ–µ–µ «—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П –њ–∞—А—В–Є—П –њ—А–µ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–∞—Б—М –Ј–∞ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ «–Њ–±—А–∞–Ј–∞ –Љ—Л—Б–ї–µ–є», –≤ –і–µ–ї–µ –ґ–µ –Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–Є 6 –і–µ–Ї–∞–±—А—П –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї –љ–∞ —Б—Ж–µ–љ—Г –µ–µ «–Њ–±—А–∞–Ј –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є»[18].

–°—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –ї–Є—И—М —В–µ –µ–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є—П —Б—Г–Љ–µ–ї–∞ –Ј–∞–і–µ—А–ґ–∞—В—М «–љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П» (–≤—Б–µ–≥–Њ — 21 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Ј –Њ–±—Й–µ–≥–Њ —З–Є—Б–ї–∞ –≤ 300—400 –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞–љ—В–Њ–≤). –°—А–µ–і–Є –љ–Є—Е –љ–µ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –Є–Ј —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї–µ–є «–Ч–µ–Љ–ї–Є –Є –≤–Њ–ї–Є». –¶–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є –љ–∞ —Б–Ї–∞–Љ—М–µ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е —Б—В–∞–ї –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–Њ–ї–µ—Ж –Р.–°. –Х–Љ–µ–ї—М—П–љ–Њ–≤, –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є —Б—Г–і—Г –њ–Њ–і –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—М–љ–Њ–є —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–µ–є –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤. –Х–≥–Њ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –±–µ—Б–њ–∞—А—В–Є–є–љ–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Ј–∞–Ї–∞ –Ш.–Р. –У–µ—А–≤–∞—Б–Є—П –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є.

–Т—Б–µ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–µ –і–µ—А–ґ–∞–ї–Є—Б—М –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —Б—В–Њ–є–Ї–Њ, –љ–Њ –њ–∞—Б—Б–Є–≤–љ–Њ. –Э–Є–Ї—В–Њ –Є–Ј –љ–Є—Е –љ–µ –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ —Б—Г–і–µ —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-–ї–Є–±–Њ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ–Љ. –Я–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г —Б—В—А–∞—Б—В–љ–∞—П –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ–∞—П —А–µ—З—М –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –µ–і–≤–∞ –ї–Є –љ–µ –≥–ї–∞–≤–љ—Л–Љ —Б–Њ–±—Л—В–Є–µ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞. –Ю–љ–∞ –±—Л–ї–∞ –Є–Ј–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –≤ —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ –Њ—В—З–µ—В–µ –Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–Љ–Є –Ї—Г–њ—О—А–∞–Љ–Є, –≤—Б–µ «–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ» –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–љ–Є—П –Є–Ј –љ–µ–µ –Є–Ј—К—П—В—Л. –Э–Њ –≤ –љ–∞—И–µ–Љ —А–∞—Б–њ–Њ—А—П–ґ–µ–љ–Є–Є –µ—Б—В—М –њ–Њ–ї–љ—Л–є —В–µ–Ї—Б—В —А–µ—З–Є, —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–≤—И–Є–є—Б—П –≤ –∞—А—Е–Є–≤–µ –Ф.–Т. –°—В–∞—Б–Њ–≤–∞[19].

–Т–µ—А–љ—Л–є —Б–µ–±–µ, –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –Ј–і–µ—Б—М —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–Є–ї —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О —И–∞—В–Ї–Њ—Б—В—М –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—Б—В—А–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ, –Ї–∞–Ї –Њ–±—Л—З–љ–Њ, –љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П—Е —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ –њ–Њ–і–Њ–±—А–∞–љ–љ—Л—Е —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї–µ–є (–і–≤–Њ—А–љ–Є–Ї–Њ–≤, –≥–Њ—А–Њ–і–Њ–≤—Л—Е, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ—В–Њ—З–љ—Л—Е), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Њ–≥—Г–ї—М–љ–Њ –≤–Є–љ–Є–ї–Є –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е –≤ «—Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ–і–љ—П—В–Є—О —Д–ї–∞–≥–∞»[20]. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –њ—А–µ–і—К—П–≤–Є—В—М —Г–ї–Є–Ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е –≤ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї, —З—В–Њ «–љ–µ–ї—М–Ј—П –њ—А–Є–њ–Є—Б—Л–≤–∞—В—М –Ї–∞–ґ–і–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ–Њ–Љ—Г —В–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є —Ж–µ–ї—Г—О —В–Њ–ї–њ—Г», —З—В–Њ «–≤—А–µ–Љ—П, –Ї–Њ–≥–і–∞ —Б—Б—Л–ї–∞–ї–Є –≤ –°–Є–±–Є—А—М –і–µ—Б—П—В–Њ–≥–Њ, —Б–µ–Ї–ї–Є –њ—П—В–Њ–≥–Њ, –і–∞–≤–љ–Њ –Є –±–µ–Ј–≤–Њ–Ј–≤—А–∞—В–љ–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ».

–У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –ґ–µ, –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ–њ—А–∞–≤–і—Л–≤–∞–ї –Є–і–µ–∞–ї—Л –Є —Б–∞–Љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е. «–Т—Б–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є—П, — –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї –Њ–љ, — —Б –њ–µ—А–≤–Њ–≥–Њ –≤–Ј–≥–ї—П–і–∞, –µ—Б–ї–Є —Б—Г–і–Є—В—М –њ–Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П–Љ, –Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ–Є —Г–ґ–∞—Б–љ—Л–Љ–Є, –љ–Њ –њ—А–Є —А–∞—Б—Б–Љ–Њ—В—А–µ–љ–Є–Є —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є –Є—Е, —Е–Њ—В—П –Њ–љ–Є –Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В—Б—П –≤—А–µ–і–љ—Л–Љ–Є –Є –Њ–њ–∞—Б–љ—Л–Љ–Є –і–ї—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ—А—П–і–Ї–∞, –≤–Є–і–љ–Њ, —З—В–Њ –≤ –љ–Є—Е –љ–µ—В –±–µ–Ј–љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –і–µ—П–љ–Є—П. –Я–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–є —Б–Њ–≤–µ—А—И–∞–µ—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–µ –і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ —З–∞—Б—В–Њ –≤—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–µ –Њ—И–Є–±–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ —Г–≤–ї–µ—З–µ–љ–Є—П, –љ–Њ –≤—Б–µ–≥–і–∞ –њ–Њ–і –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Е–Њ—А–Њ—И–Є—Е –Є —З–µ—Б—В–љ—Л—Е –њ–Њ–±—Г–ґ–і–µ–љ–Є–є». –Ю–љ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї –ї–Њ–Ј—Г–љ–≥ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞–љ—В–Њ–≤ «–Ч–µ–Љ–ї—П –Є –≤–Њ–ї—П!», —В–Њ–љ–Ї–Њ —Г—П–Ј–≤–Є–≤ –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ—Г—О –≤–ї–∞—Б—В—М, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П 19 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1861 –≥. —В–Њ—А–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ –Њ–±–µ—Й–∞–ї–∞ –љ–∞—А–Њ–і—Г –Є –Ј–µ–Љ–ї—О, –Є –≤–Њ–ї—О, –љ–Њ –љ–µ –і–∞–ї–∞, –≤ —Б—Г—Й–љ–Њ—Б—В–Є, –љ–Є —В–Њ–є –љ–Є –і—А—Г–≥–Њ–є. «–У–Њ–≤–Њ—А—П—В, –Ј–і–µ—Б—М –±—Л–ї–Њ –Ј–љ–∞–Љ—П —Б –љ–∞–і–њ–Є—Б—М—О «–Ч–µ–Љ–ї—П –Є –≤–Њ–ї—П» –Є –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ—Б—В—М –≤–Є–і—П—В –≤ —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–Є —Н—В–Є–Љ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ. –†–∞–Ј–≤–µ —Н—В–Є —Б–ї–Њ–≤–∞ –Њ–Ј–љ–∞—З–∞—О—В –њ–Њ—А–Є—Ж–∞–љ–Є–µ –Њ–±—А–∞–Ј–∞ –њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П? –†–∞–Ј–≤–µ –Њ–љ–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –Њ—Б–Ї–Њ—А–±–ї–µ–љ–Є–µ –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є? –Э–Њ —З—В–Њ –ґ–µ —В—Г—В –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–≥–Њ? — —Б–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–ї –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є. — –Я–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є–µ 19 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П –њ—А–Њ–љ–Є–Ї–љ—Г—В–Њ —Н—В–Є–Љ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–Њ–Љ, –Є —П –≥–ї—Г–±–Њ–Ї–Њ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ, —З—В–Њ –Ї–Њ–≥–і–∞ –†–Њ—Б—Б–Є—П –±—Г–і–µ—В –њ—А–∞–Ј–і–љ–Њ–≤–∞—В—М —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–µ 19 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П, —В–Њ –љ–∞ –Љ–Њ–љ—Г–Љ–µ–љ—В–µ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –±—Г–і–µ—В –≤–Њ–Ј–і–≤–Є–≥–љ—Г—В, –љ–∞–њ–Є—И—Г—В —Б–ї–Њ–≤–∞ «–Ј–µ–Љ–ї—П –Є –≤–Њ–ї—П».

–Ь–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–Њ, –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—Г–і–Є–ї «—Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –Ї—А—Г—В—Л–µ –Љ–µ—А—Л –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є» –њ—А–Њ—В–Є–≤ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞–љ—В–Њ–≤. –Ю–љ —Б–Њ—Б–ї–∞–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–љ–µ–љ–Є–µ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В–∞, «–њ—А–Є–≤—Л–Ї—И–µ–≥–Њ –≤ —Б–≤–Њ–µ–є —Б—В—А–∞–љ–µ –≤–Є–і–µ—В—М –њ–Њ–ї–љ—Г—О —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Г –Є —В–µ—А–њ–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Ї —В–∞–Ї–Є–Љ –Љ–Є—В–Є–љ–≥–∞–Љ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л—Е». –≠—В–Њ—В –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В —Б–Њ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж —Б–∞–Љ–Њ–є –≤–ї–Є—П—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –≤ –Р–љ–≥–ї–Є–Є –≥–∞–Ј–µ—В—Л «–Ґ–∞–є–Љ—Б» –њ–Њ–і–Є–≤–Є–ї—Б—П «—Б—В—А–Њ–≥–Њ—Б—В–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е –≤–ї–∞—Б—В–µ–є», –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ —Е–≤–∞—В–∞—О—В –Є —Б–∞–ґ–∞—О—В –≤ —В—О—А—М–Љ—Л[21] —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ–њ—Г—Б—В–Є–Љ–Њ–≥–Њ «–Љ–Є—В–Є–љ–≥–∞». –Ю–≥–ї–∞—Б–Є–≤ –Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—О «–Ґ–∞–є–Љ—Б», –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Ї–ї—О—З–Є–ї: «–Т–Њ—В –Ї–∞–Ї —Б–Љ–Њ—В—А–Є—В –љ–∞ —Н—В–Њ –і–µ–ї–Њ –Є –љ–∞ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—П –њ–Њ–ї–Є—Ж–Є–Є —Б—Л–љ –њ—А–∞–Ї—В–Є—З–љ–Њ–≥–Њ –Є —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–∞».

–С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –µ—Й–µ –і–≤–Њ–µ — –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Л –Р.–Р. –Ю–ї—М—Е–Є–љ –Є –Т.–Р. –С—Г–є–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤. –Р–≥–µ–љ—В III –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—П, —Б–ї–µ–і–Є–≤—И–Є–є –Ј–∞ —Е–Њ–і–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, —Б–і–µ–ї–∞–ї –≤—Л–њ–Є—Б–Ї–Є –Є–Ј –Є—Е —А–µ—З–µ–є, —В–∞–Ї –ґ–µ –Ї–∞–Ї –Є–Ј —А–µ—З–Є –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Є –њ–Њ—Б–ї–∞–ї –Є—Е –≤—Б–µ —И–µ—Д—Г –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ –Э.–Т. –Ь–µ–Ј–µ–љ—Ж–Њ–≤—Г. «–Т—Б–µ —Н—В–Њ, — –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї –Њ–љ, — –Є–Љ–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М —Б —В–∞–Ї–Є–Љ –ґ–∞—А–Њ–Љ, —П–≤–љ–Њ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ—А–∞–≤–љ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ, —З—В–Њ –Њ–±: –≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–µ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Г–Ї—А–µ–њ–Є–ї–Є—Б—М –≤ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є–Є, —З—В–Њ –Њ–љ–Є –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–µ–≤–Є–љ–Њ–≤–љ—Л, –љ–Њ –Ї–∞–Ї –±—Л —Б—В—А–∞–і–∞–ї—М—Ж—Л –Ј–∞ –њ—А–∞–≤–Њ—В—Г –Є—Е –Љ—Л—Б–ї–µ–є –Є –і–µ–є—Б—В–≤–Є–є»[22].

–Р–≥–µ–љ—В –±—Л–ї —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –Њ–±–µ—Б–њ–Њ–Ї–Њ–µ–љ —В–µ–Љ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ–Љ («–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –і–ї—П –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е»), –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Л –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–Є –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г. «–Х—Б–ї–Є –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —А–µ—З–Є –≥–≥. –Ю–ї—М—Е–Є–љ–∞, –С—Г–є–Љ–Є—Б—В—А–Њ–≤–∞ –Є –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–µ –љ–∞–њ–µ—З–∞—В–∞–љ—Л –≤–Њ –≤—Б–µ–є –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–Њ–µ™ –≤ –≥–∞–Ј–µ—В–∞—Е, — –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї –Њ–љ —И–µ—Д–∞ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤, — —В–Њ –Њ–љ–Є –±—Л–ї–Є —Б–ї—Л—И–∞–љ—Л –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ–Є –Є, –Ї–Њ–љ–µ—З–љ–Њ, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –±—Г–і—Г—В –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л –≤—Б–µ–Љ, —В–∞–Ї –Ї–∞–Ї –±—Л–≤—И–Є–µ –њ—А–Є –≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–Є–Є, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ, —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—П—В –Є—Е –њ–Њ–≤—Б–µ–Љ–µ—Б—В–љ–Њ»[23].

–°—Г–і — –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, –њ–Њ –љ–∞—Г—Й–µ–љ–Є—О —И–µ—Д–∞ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ –Є —П–≤–љ–Њ –≤ —Г–≥–Њ–і—Г –≤–µ—А—Е–Њ–≤–љ–Њ–є –≤–ї–∞—Б—В–Є, –і–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є–≤—И–µ–є –њ—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В—М –Ї –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞–љ—В–∞–Љ —Б—В. 252 –£–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П –Њ –љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–Є—П—Е, — –Њ—В–Љ–µ–ї –≤—Б–µ –і–Њ–≤–Њ–і—Л –Ј–∞—Й–Є—В—Л –Є –≤—Л–љ–µ—Б –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–Љ —Д–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Ј–∞–і–∞–љ–љ—Л–є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А. –®–µ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Л–ї–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ—Л –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–≥—Г, –њ—А–Є—З–µ–Љ —В—А–Њ–µ (–≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤) –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –њ–Њ 15 –ї–µ—В; –≤—В–Њ—А–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і–Ј–∞—Й–Є—В–љ–Њ–Љ—Г –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –У–µ—А–≤–∞—Б–Є—О —Б—Г–і –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї 9 –ї–µ—В –Ї–∞—В–Њ—А–≥–Є. «–Я—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –ї–µ—В –Ї–∞—В–Њ—А–≥–Є –Ј–∞ –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є—О, –Љ–Є—А–љ—Г—О, –љ–µ–≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Г—О, — —Г–і–Є–≤–ї—П–ї—Б—П –≤ 1926 –≥. –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –Ь.–Э. –Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, — —Н—В–Њ–Љ—Г –µ–і–≤–∞ –њ–Њ–≤–µ—А—П—В –і–∞–ґ–µ –ї—О–і–Є, –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–Є–µ —А–µ–њ—А–µ—Б—Б–Є–Є –°—В–Њ–ї—Л–њ–Є–љ–∞, –і–∞–ґ–µ –њ–Њ–Љ–љ—П—Й–Є–µ —Н–њ–Њ—Е—Г –Я–ї–µ–≤–µ»[24].

–Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є —А–µ–Ј–Њ–љ–∞–љ—Б –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –і–µ–ї–∞ –Њ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –±—Л–ї, –Ї–∞–Ї —В–Њ–≥–Њ –Њ–њ–∞—Б–∞–ї–∞—Б—М –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ—Б–Ї–∞—П –∞–≥–µ–љ—В—Г—А–∞, –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–Љ –і–ї—П –≤–ї–∞—Б—В–µ–є[25]. –Ю—Б–Њ–±–Њ–µ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤—Л–Ј–≤–∞–ї —Г –љ–Є—Е —Б–±–Њ—А —Б—А–µ–і—Б—В–≤ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞–љ—В–Њ–≤ –љ–∞ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–ї—О–і–љ–Њ–Љ («–Њ–і–љ–Є—Е —Б—В—Г–і–µ–љ—В–Њ–≤ –Є –Ї—Г—А—Б–Є—Б—В–Њ–Ї —Б–Њ–±—А–∞–ї–Њ—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ 1500 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї») –≤–µ—З–µ—А–µ –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–Љ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–Є —Е—Г–і–Њ–ґ–љ–Є–Ї–Њ–≤ 3 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1877 –≥. –Т –∞–≥–µ–љ—В—Г—А–љ–Њ–Љ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≤–µ—З–µ—А–µ —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Ї–Њ–є «–Ф. –Х. –Т.» (—В. –µ. «–і–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г») –≥–Њ–≤–Њ—А–Є–ї–Њ—Б—М: «–Ю–Ї–Њ–ї–Њ 10 —З–∞—Б–Њ–≤ –≤–µ—З–µ—А–∞ –≤ —Б–Њ–±—А–∞–љ–Є–µ –њ—А–Є–±—Л–ї –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л–є –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л–є –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Њ–Ї–Њ–ї–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –љ–∞—З–∞–ї–Є —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞—В—М—Б—П –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є—Ж–∞–љ–Є—П «–≤–Њ—В –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї –С–Њ–≥–Њ–ї—О–±–Њ–≤–∞ –Є –У–µ—А–≤–∞—Б–Є—П», –Є –Ј–∞—В–µ–Љ –љ–∞—З–∞–ї–Є—Б—М —Б–Њ–≤–µ—Й–∞–љ–Є—П –Њ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–Љ—Г –Њ–≤–∞—Ж–Є—О –Ї–∞–Ї –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї—Г —Г–≥–љ–µ—В–µ–љ–љ—Л—Е, —З—В–Њ –Є –±—Л–ї–Њ –Є—Б–њ–Њ–ї–љ–µ–љ–Њ —Б–∞–Љ—Л–Љ —И—Г–Љ–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ...»[26]

–Ґ–Њ–ї–Ї–Є –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –і–µ–ї–∞ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є –µ—Й–µ –љ–µ —Г—В–Є—Е–ї–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П (–≤ –Ю–Я–Я–°, 21 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П — 14 –Љ–∞—А—В–∞ 1877 –≥.) –љ–Њ–≤—Л–є, –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б — «50-—В–Є». –Ч–і–µ—Б—М —Б—Г–і–Є–ї–Є—Б—М –і–µ—П—В–µ–ї–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ (–≤—Б–µ, –±–µ–Ј –Є—Б–Ї–ї—О—З–µ–љ–Є—П, –њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Є—Б—В—Л) –Є –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ —А–∞–±–Њ—З–Є—Е-—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–Њ–≤ –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ —Б –Я–µ—В—А–Њ–Љ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Л–Љ. –Т–µ–ї–Є –Њ–љ–Є —Б–µ–±—П –љ–µ –≤ –њ—А–Є–Љ–µ—А –Ї–∞–Ј–∞–љ—Ж–∞–Љ, –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–µ –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ: —Б–∞–Љ–Є –Њ–±–≤–Є–љ—П–ї–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ (–≤ «—Г–≥–љ–µ—В–µ–љ–Є–Є –љ–∞—А–Њ–і–∞»), —А–∞–Ј–Њ–±–ї–∞—З–∞–ї–Є –њ—А–µ–і–≤–Ј—П—В–Њ—Б—В—М —Б—Г–і–∞, –њ–Њ—В—А—П—Б–∞–ї–Є —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є –њ—А–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ–љ–Њ-—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —А–µ—З–∞–Љ–Є.

–Э–∞–Є–±–Њ–ї—М—И—Г—О, –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї—Г—О –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є —А–µ—З–Є —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –Я–µ—В—А–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –Є –°–Њ—Д—М–Є –С–∞—А–і–Є–љ–Њ–є.

–Т —В–∞–Ї–Є—Е —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Ј–∞—Й–Є—В–∞, –µ—Б—В–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –≤ —В–µ–љ–Є, —Е–Њ—В—П –Є –±—Л–ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–∞ —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є–µ–Љ –Ї–Њ—А–Є—Д–µ–µ–≤ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А—Л: –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–Љ –Ј–і–µ—Б—М –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї–Є –Т.–Ф –°–њ–∞—Б–Њ–≤–Є—З, –Т.–Э. –У–µ—А–∞—А–і, –Р.–Р. –Ю–ї—М—Е–Є–љ, –Р.–Ы. –С–Њ—А–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Т.–Ю. –Ы—О—Б—В–Є–≥, –Ъ.–§. –•–∞—А—В—Г–ї–∞—А–Є –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –≤—Б–µ–≥–Њ — 15 –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–≤. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Є–Ј –љ–Є—Е (–Є, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є, –њ–µ—А–≤—Л–Љ –Ј–і–µ—Б—М –љ–∞–і–Њ –љ–∞–Ј–≤–∞—В—М –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ) –Є –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Ј–∞—Й–Є—Й–∞–ї–Є –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е —Б «–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ –ґ–∞—А–Њ–Љ». –Ф–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ —Б—Г–і–∞ –Ј–∞—Й–Є—В–∞ —Б—Г–Љ–µ–ї–∞ –і–∞–ґ–µ —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Њ–≤–∞—В—М —Б –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –Њ–±—Й—Г—О –ї–Є–љ–Є—О –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ–Є—П. «–С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –С–Њ—А–Њ–≤–Є–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –≤—Б–µ–Љ–Є —Г–≤–∞–ґ–∞–µ–Љ—Л–є —Б—В–∞—А—И–Є–є —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й –Є—Е –У–µ—А–∞—А–і —Б—В–Њ—П–ї–Є –≤–Њ –≥–ї–∞–≤–µ –µ–µ –Є –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї–Є —В–Њ–љ»[27], — –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–∞ –Т–µ—А–∞ –§–Є–≥–љ–µ—А. –Ґ–Њ–љ —Н—В–Њ—В –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї—Б—П –≤ –±–µ–Ј–±–Њ—П–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–є –њ–Њ–ї–µ–Љ–Є–Ї–µ —Б –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є–µ–Љ –Є –≤ –љ–µ—Б–Ї—А—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–Љ —Б–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤–Є–Є –Ї –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–Љ, —Б—А–µ–і–Є –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –±—Л–ї–Є 16 –Љ–Њ–ї–Њ–і—Л—Е –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –∞ –±–Њ–ї—М—И–µ 30 –Є–Ј 50 –љ–µ –і–Њ—Б—В–Є–≥–ї–Є –Є 25 –ї–µ—В. –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–љ —В–∞–Ї–Њ–є —Д–∞–Ї—В. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –Я–µ—В—А –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї —Б–≤–Њ—О —А–µ—З—М –њ—А–Њ—А–Њ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ–Є («–ѓ—А–Љ–Њ –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є–Ј–Љ–∞ —А–∞–Ј–ї–µ—В–Є—В—Б—П –≤ –њ—А–∞—Е!»), –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–µ, –љ–Њ –Є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Л –њ—А—П–Љ–Њ –≤ –Ј–∞–ї–µ —Б—Г–і–∞ –≥–Њ—А—П—З–Њ –њ–Њ–Ј–і—А–∞–≤–ї—П–ї–Є –µ–≥–Њ[28].

–С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –њ–Њ –Њ–±—Л–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О, –≤ —А–µ–Ј–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ —А–∞–Ј–±–Є–≤–∞–ї –љ–∞—В—П–ґ–Ї–Є –Є –њ–µ—А–µ–і–µ—А–ґ–Ї–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П: «–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –њ–Є—Б—М–Љ–∞, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–Љ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –Ь–∞–љ—М–Ї–∞ —Е–ї–Њ–њ–Њ—З–µ—В –Њ —Б–∞–њ–Њ–≥–∞—Е, —В–Њ –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї–µ–Љ –љ–µ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ —Н—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –њ–Є—Б–∞–љ–Њ –Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –Ь–∞—А–Є–Є –°—Г–±–±–Њ—В–Є–љ–Њ–є, –Є –Њ–љ–∞ –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –Ј–∞ —В–Њ, —З—В–Њ –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞–њ–Є—И—Г—В –Њ –Ь–∞–љ—М–Ї–µ»[29]. –Ъ–∞–Ї —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Ј –∞–≥–µ–љ—В—Г—А–љ–Њ–≥–Њ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П, –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —З–∞—Б—В–Њ «–њ–Є–Ї–Є—А–Њ–≤–∞–ї—Б—П» —Б –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А–Њ–Љ –Є –љ–µ–Њ–і–љ–Њ–Ї—А–∞—В–љ–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї –Ј–∞ —Н—В–Њ –≤—Л–≥–Њ–≤–Њ—А –Њ—В –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А–∞ (–њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П —Б—Г–і–∞)[30]. –Ъ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–Љ –ґ–µ, –њ–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –≥–ї–∞–≤–љ—Л—Е –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л—Е –≤ –і–µ–ї–µ «50-—В–Є» –Ю–ї—М–≥–Є –Ы—О–±–∞—В–Њ–≤–Є—З, –Њ–љ –≤—Л–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї «–Ј–∞–Љ–µ—З–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ—Б—В—М –Є —Б–Є–Љ–њ–∞—В–Є—О»[31].

–Я—А–Њ—И–ї–Њ –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–ї—Г–≥–Њ–і–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ –і–µ–ї–∞ «50-—В–Є» –Є –≤ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–µ –Њ—В–Ї—А—Л–ї—Б—П –≥—А–∞–љ–і–Є–Њ–Ј–љ—Л–є –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б «193-—Е» — —Б–∞–Љ—Л–є –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –Є–Ј –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ –±—Л–ї–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є. –Ю–љ —Б–ї—Г—И–∞–ї—Б—П –≤ –Ю–Я–Я–° –±–Њ–ї—М—И–µ —В—А–µ—Е –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ — —Б 18 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1877 –њ–Њ 23 —П–љ–≤–∞—А—П 1878 –≥. –Ґ–Њ –±—Л–ї –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–Љ «—Е–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–Є –≤ –љ–∞—А–Њ–і» 1874 –≥., –Њ—Е–≤–∞—В–Є–≤—И–µ–Љ, –њ–Њ –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ, 37 –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–є –†–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є–Љ–њ–µ—А–Є–Є[32]. –І–Є—Б–ї–Њ –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤-–њ—А–Њ–њ–∞–≥–∞–љ–і–Є—Б—В–Њ–≤ –і–Њ—Б—В–Є–≥–∞–ї–Њ —В–Њ–≥–і–∞ 8 —В—Л—Б[33], –љ–Њ —Б –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –Є–Ј –љ–Є—Е –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї–Є —А–∞—Б–њ—А–∞–≤–Є–ї–Є—Б—М –±–µ–Ј —Б—Г–і–∞. –°—А–µ–і–Є —В–µ—Е –ґ–µ, –Ї—В–Њ –±—Л–ї –њ—А–µ–і–∞–љ —Б—Г–і—Г, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –Є –≤–µ—В–µ—А–∞–љ—Л —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞, –њ–Њ–Ј–љ–∞–≤—И–Є–µ —В—О—А—М–Љ—Л –Є —Б—Б—Л–ї–Ї—Г –µ—Й–µ –≤ 1860-–µ –≥–Њ–і—Л (–Я.–Ш. –Т–Њ–є–љ–Њ—А–∞–ї—М- —Б–Ї–Є–є, –Ь.–Ф. –Ь—Г—А–∞–≤—Б–Ї–Є–є, –§.–Т. –Т–Њ–ї—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є), –Є —О–љ—Л–µ, 18—20-–ї–µ—В–љ–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї–Є (–Ь.–Р. –У—А–Є—Ж–µ–љ–Ї–Њ–≤, –§.–°. –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤, –Т.–Э. –У–Њ—А–Њ–і–µ—Ж–Ї–∞—П), –Є –њ–µ—А–≤—Л–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —А–∞–±–Њ—З–Є–µ-—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–µ—А—Л (–°.–Я. –Ч–∞—А—Г–±–∞–µ–≤, –Ш.–Ю. –°–Њ—О–Ј–Њ–≤, –Ь.–Р. –Ю—А–ї–Њ–≤).

–І—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–µ—В—Б—П –Ј–∞—Й–Є—В—Л, —В–Њ –љ–Є –љ–∞ –Њ–і–љ–Њ–Љ –Є–Ј –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–Њ—Б—В–∞–≤ –µ–µ –љ–µ –±—Л–ї —Б—В–Њ–ї—М –Ј–≤–µ–Ј–і–љ—Л–Љ, –Ї–∞–Ї –љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ «193-—Е»: –Т.–Ф. –°–њ–∞—Б–Њ–≤–Є—З, –Ф–Т. –°—В–∞—Б–Њ–≤, –Т.–Э. –У–µ—А–∞—А–і, –Я.–Р. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤, –Х.–Ш. –£—В–Є–љ, –Р.–ѓ. –Я–∞—Б—Б–Њ–≤–µ—А, –Ь.–§. –У—А–Њ–Љ–љ–Є—Ж–Ї–Є–є, –Я.–Р. –Я–Њ—В–µ—Е–Є–љ, –Э.–Я. –Ъ–∞—А–∞–±—З–µ–≤—Б–Ї–Є–є (—В–Њ–≥–і–∞ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞—З–Є–љ–∞–≤—И–Є–є —Б–≤–Њ—О –±–ї–Є—Б—В–∞—В–µ–ї—М–љ—Г—О –Ї–∞—А—М–µ—А—Г) –Є –і—А—Г–≥–Є–µ, –≤—Б–µ–≥–Њ — 35 –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–≤ –њ–ї—О—Б –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–≤—И–Є–є –Ј–і–µ—Б—М –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–∞ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В—Л–є –Ї—А–Є–Љ–Є–љ–∞–ї–Є—Б—В –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Э.–°. –Ґ–∞–≥–∞–љ—Ж–µ–≤. –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–≤–µ–Ј–і–Є–Є –≤—Л–≥–ї—П–і–µ–ї –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –і–Њ—Б—В–Њ–є–љ–Њ. –£ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–≤ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –њ–Њ–і–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л—Е, –љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤—Б–µ—Е (18!) — —Г –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ[34]. –Я–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–Љ –±—Л–ї–Њ –њ—А–µ–і–Њ—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–Њ –њ—А–∞–≤–Њ —Б–∞–Љ–Є–Љ –Є–Ј–±–Є—А–∞—В—М —Б–µ–±–µ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤[35], –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ –њ–Њ–і–Ј–∞—Й–Є—В–љ—Л—Е —Г —В–Њ–≥–Њ –Є–ї–Є –Є–љ–Њ–≥–Њ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ –Њ –µ–≥–Њ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–Њ—Б—В–Є –≤ —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ—Л—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е[36].

–Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б «193-—Е» –≤—Л–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –Є–Ј –≤—Б–µ—Е –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є—Б–Ї–ї—О—З–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О –Ї–∞–Ї —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е, —В–∞–Ї –Є —Б–Њ —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л –Ј–∞—Й–Є—В—Л[37]. –Я–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–µ –і–∞–ї–Є —Б—Г–і—Г –Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г, –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ—О –Њ—А—Г–і–Њ–≤–∞–ї (–љ–µ –≥–љ—Г—И–∞—П—Б—М –њ–Њ–і–ї–Њ–≥–∞–Љ–Є) —Б—Г–і, –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –±–Њ–є. –Т –Њ—В–≤–µ—В–∞—Е –љ–∞ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б—Г–і–µ–є, –Ј–∞—П–≤–ї–µ–љ–Є—П—Е, —А–µ–њ–ї–Є–Ї–∞—Е —Б –Љ–µ—Б—В–∞ –Њ–љ–Є –≤—Л—А–∞–ґ–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–µ –њ—А–µ–Ј—А–µ–љ–Є–µ –Ї —Б—Г–і—Г –Ї–∞–Ї —Е–Њ–ї–Њ–њ—Г –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞, –Ї–ї–µ–є–Љ–Є–ї–Є –і–µ—Б–њ–Њ—В–Є–Ј–Љ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–µ–ґ–Є–Љ–∞ –Є –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –њ—А–Њ–≤–Њ–Ј–≥–ї–∞—И–∞–ї–Є —Б–≤–Њ–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П[38]. –Ю–і–Є–љ –Є–Ј –љ–Є—Е — –Ш–њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ь—Л—И–Ї–Є–љ — –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї —Б —А–µ—З—М—О, –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ—П—В–Њ–є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Ї–∞–Ї «–љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–∞—П —А–µ—З—М, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –Ї–Њ–≥–і–∞-–ї–Є–±–Њ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є —Б—В–µ–љ—Л —А—Г—Б—Б–Ї–Є—Е —Б—Г–і–Њ–≤»[39].

–Ч–∞—Й–Є—В–∞ –ґ–µ, –њ–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Є–Ј –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е –њ–Њ –і–µ–ї—Г «193-—Е» –Э–Р. –І–∞—А—Г—И–Є–љ–∞, «—И–ї–∞ —Б –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –≤—Б–µ –≤—А–µ–Љ—П —А—Г–Ї–∞ –Њ–± —А—Г–Ї—Г –Є –љ–µ–Љ–∞–ї–Њ —Б–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞ –Є –≤–ї–Є—П–љ–Є—П –µ–≥–Њ –љ–∞ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї—А—Г–≥–Є»[40]. –†–µ—З–Є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–≤ –њ–Њ –і–µ–ї—Г «193-—Е» –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –љ–µ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–љ—Л, –љ–Њ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ—Л –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П–Љ. –°—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞–Љ–Љ—Л –Є—Е —Е—А–∞–љ—П—В—Б—П –≤ –У–Р–†–§ —Б—А–µ–і–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї–Њ–≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞. –І–Є—В–∞—П –Є—Е, —Г–і–Є–≤–ї—П–µ—И—М—Б—П —Б–Љ–µ–ї–Њ—Б—В–Є, —Б –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Л –Њ–њ—А–Њ–≤–µ—А–≥–∞–ї–Є –Є –≤—Л—Б–Љ–µ–Є–≤–∞–ї–Є –Є–љ—Б–Є–љ—Г–∞—Ж–Є–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П, –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ –Є–Ј–і–µ–≤–∞—П—Б—М –љ–∞–і —В–µ–Љ, –Ї–∞–Ї —Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ —Б—Г–і—М–Є «—Б —В—А–Є–±—Г–љ—Л, —Б –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–є –≥–Њ–ї–Њ–≤–Њ–є –≤–Њ–Ј–≤–Њ–і—П—В –≤ –Є–і–µ–∞–ї –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ–±–ї–µ—Б—В–Є —И–њ–Є–Њ–љ—Б—В–≤–Њ»[41].

–С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Њ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –∞–Ї—В–Є–≤–љ—Л—Е –Є –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –±–ї–Є–Ј–Ї–Є—Е –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–Љ (–њ–Њ –і–Њ–≤–µ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є —Б –љ–Є–Љ–Є) –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Ъ—А–Њ–Љ–µ —З–Є—Б—В–Њ —О—А–Є–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Г—Б–ї—Г–≥, –Њ–љ –Є –і–Њ, –Є –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –Є —Г–ґ–µ –њ–Њ—Б–ї–µ —Б—Г–і–∞ –Њ–±–µ—Б–њ–µ—З–Є–≤–∞–ї –Є—Е –ї—О–±–Њ–є –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є «—Б –≤–Њ–ї–Є». –Ґ–∞–Ї, –њ–µ—А–µ–і –љ–∞—З–∞–ї–Њ–Љ —Б—Г–і–∞ –Э–Р. –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤ –Є –µ–≥–Њ —Б–Њ–њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–љ–Є–Ї–Є —Г–Ј–љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ «–Њ–і–Є–љ –Є–Ј –≤–Є–і–љ—Л—Е –і–µ—П—В–µ–ї–µ–є —Б—Г–і–µ–±–љ–Њ–≥–Њ –≤–µ–і–Њ–Љ—Б—В–≤–∞ –њ—А–Њ–±–Њ–ї—В–∞–ї—Б—П –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ґ—А–µ—В—М–µ –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –Є –µ–≥–Њ –≥–ї–∞–≤–∞, —И–µ—Д –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ (–Ь–µ–Ј–µ–љ—Ж–Њ–≤. — –Э. –Ґ.), —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –љ–µ–і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ—Л –Ъ—А–∞—Е—В–Њ–Љ (—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ –њ–Њ –і–µ–ї—Г «193-—Е». — –Э. –Ґ.), –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤—Л–њ—Г—Б–Ї–∞–µ—В –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є —Г–Љ–µ–љ—М—И–∞–µ—В –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–і–љ—П—В–Њ–≥–Њ –Є–Љ–Є –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞»[42]. –Р –љ–∞ –і—А—Г–≥–Њ–є –і–µ–љ—М –њ–Њ—Б–ї–µ –Њ–±—К—П–≤–ї–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤—Г –Њ –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–Є –Т–µ—А—Л –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З –љ–∞ –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –§.–§. –Ґ—А–µ–њ–Њ–≤–∞[43].

–Т —П—А–Ї–Њ–є –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є —А–µ—З–Є –љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ «193-—Е» –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Њ—Б—Г–і–Є–ї –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї –Њ–±–≤–Є–љ–Є—В–µ–ї–µ–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ, «—З—В–Њ–±—Л –і–Њ—Б—В–Є–≥–љ—Г—В—М –ґ–µ–ї–∞–љ–љ–Њ–є —Ж–µ–ї–Є, –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –њ–µ—А–µ—И–∞–≥–љ—Г—В—М —З–µ—А–µ–Ј 66 —В—А—Г–њ–Њ–≤»[44], –Є —Г–Ї–∞–Ј–∞–ї —Б—Г–і—М—П–Љ –љ–∞ —В—Й–µ—В–љ–Њ—Б—В—М –Є—Е –њ–Њ–њ—Л—В–Њ–Ї –Њ–њ–Њ—А–Њ—З–Є—В—М –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е. «–Ъ–∞–Ї–Њ–≤ –±—Л –љ–Є –±—Л–ї –≤–∞—И –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А, –≥–і–µ –љ–Є –Ї–Њ–љ—З–∞—В –Њ–љ–Є —Б–≤–Њ–Є –і–љ–Є, –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –Є–Ј –љ–Є—Е –≤—Б–µ–≥–і–∞ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М —В–µ —Б–ї–Њ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ–Є –ї—Г—З—И–Є–є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Ї (–°.–Ь. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤. — –Э. –Ґ.) —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є–Ј—Г–µ—В –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М: —Н—В–Њ — –њ—А–µ–і–∞–љ–љ–Њ—Б—В—М –Є–і–µ–µ, –Ї–∞–Ї–Њ–≤–Њ—О –±—Л –Њ–љ–∞ –љ–Є –±—Л–ї–∞»[45]. –Т –∞–≥–µ–љ—В—Г—А–љ–Њ–Љ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Њ–є «–Ф. –Х. –Т.» («–і–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Њ –Х–≥–Њ –Т–µ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤—Г») –Њ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –±—Л–ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ —В–∞–Ї: «–Я–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е —Б—З–Є—В–∞–µ—В –Љ—Г—З–µ–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Є —Б—В—А–∞–і–∞–ї—М—Ж–∞–Љ–Є, –ґ–µ—А—В–≤–∞–Љ–Є –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–ї–∞ –Є –≥—А—Г–±–Њ–є —Б–Є–ї—Л. –Ц–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ј–∞–Ї–Є–і–∞–ї –≥—А—П–Ј—М—О... –†–µ—З—М –µ–≥–Њ, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ, –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–µ–ї–∞ –њ–Њ–і–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–µ –≤–њ–µ—З–∞—В–ї–µ–љ–Є–µ. –Т –њ—Г–±–ї–Є–Ї–µ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –і–∞–ґ–µ –њ–ї–∞–Ї–∞–ї–Є»[46].

–Т –Ї—Г–ї—М–Љ–Є–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞–ї —Б —А–µ—З—М—О –Ш–њ–њ–Њ–ї–Є—В –Ь—Л—И–Ї–Є–љ, –∞ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ—Л –њ–Њ –њ—А–Є–Ї–∞–Ј—Г –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–≥–Њ —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А–∞ –Ъ.–Ъ. –Я–µ—В–µ—А—Б–∞ –љ–∞–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –љ–∞ –Њ—А–∞—В–Њ—А–∞, –Є–Ј–±–Є–≤–∞—П –Ј–∞–Њ–і–љ–Њ –µ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є, –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Њ–±—Б—В—Г–њ–Є–ї–Є –Я–µ—В–µ—А—Б–∞, —В—А–µ–±—Г—П –Ј–∞–њ–Є—Б–∞—В—М –≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї, —З—В–Њ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ—Л –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В —Б–µ–±–µ –±–Є—В—М –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е[47]. –Я–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Њ—З–µ–≤–Є–і—Ж–∞, –≤ —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤ –Ј–∞–ї–µ —Б—Г–і–∞ —Ж–∞—А–Є–ї–Њ —Б–Љ—П—В–µ–љ–Є–µ. –Я–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–µ –≤—Л–Ї—А–Є–Ї–Є–≤–∞–ї–Є –њ—А–Њ–Ї–ї—П—В–Є—П, –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞ –Љ–µ—В–∞–ї–∞—Б—М –њ–Њ –Ј–∞–ї—Г, –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ —Г–њ–∞–ї–Є –≤ –Њ–±–Љ–Њ—А–Њ–Ї. –Я–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –±—Г–Ї–≤–∞–ї—М–љ–Њ —Б–±–µ–ґ–∞–ї, –Ј–∞–±—Л–≤ –Њ–±—К—П–≤–Є—В—М –Њ –Ј–∞–Ї—А—Л—В–Є–Є –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є—П. –І–ї–µ–љ—Л —Б—Г–і–∞ –њ–Њ—Б–њ–µ—И–Є–ї–Є –Ј–∞ –љ–Є–Љ. –Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –Љ–љ–Њ–≥–Њ—З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–∞—П —Б–≤–Њ—А–∞ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ —Б —Б–∞–±–ї—П–Љ–Є –љ–∞–≥–Њ–ї–Њ –≤—Л–њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–∞ –Є –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е, –Є –њ—Г–±–ї–Є–Ї—Г –Є–Ј –Ј–∞–ї–∞. –Ґ–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є —Б—В–∞—А–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–Є–≤–µ—Б—В–Є –≤ —З—Г–≤—Б—В–≤–Њ –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, –ї–µ–ґ–∞–≤—И–Є—Е –≤ –Њ–±–Љ–Њ—А–Њ–Ї–µ. –Ґ—Г–і–∞ –ґ–µ —В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –±—Л–ї–Њ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ—Б–Ї–Є–є –Њ—Д–Є—Ж–µ—А, –љ–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–Њ–≥–љ–∞–ї –µ–≥–Њ, —Б–Ї–∞–Ј–∞–≤ —В–∞–Ї, —З—В–Њ–±—Л –≤—Б–µ —Б–ї—Л—И–∞–ї–Є: «–Ю–і–Є–љ –≤–Є–і –≤–∞—И–µ–є —Д–Њ—А–Љ—Л –њ—А–Є–≤–Њ–і–Є—В –ї—О–і–µ–є –≤ —Г–ґ–∞—Б!» –Я—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А –Т.–Р. –Ц–µ–ї–µ—Е–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞—Б—В–µ—А—П–љ–љ–Њ —Б–љ–Њ–≤–∞–ї –Љ–µ–ґ–і—Г –Њ–њ—Г—Б—В–µ–≤—И–Є–Љ–Є —Б—Г–і–µ–є—Б–Ї–Є–Љ–Є –Ї—А–µ—Б–ї–∞–Љ–Є —Б –ї–Є—Ж–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –≥–Њ–≤–Њ—А—П—В —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л, «—А–Є—Б–µ evanonie» («—Ж–≤–µ—В–∞ –±–ї–Њ—Е–Є, —Г–њ–∞–≤—И–µ–є –≤ –Њ–±–Љ–Њ—А–Њ–Ї»), –Љ–Њ–≥ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: «–≠—В–Њ –љ–∞—Б—В–Њ—П—Й–∞—П —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є—П!»[48]

–Ю–± —Н—В–Њ–є —Б—Ж–µ–љ–µ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–ї–Њ—Б—М –Є –≤ –∞–≥–µ–љ—В—Г—А–љ–Њ–Љ –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є–Є —Б –њ–Њ–Љ–µ—В–Њ–є «–Ф. –Х. –Т.» –Ч–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є «–≥—А—Г–±–Њ –Њ—В–Њ–≥–љ–∞–ї –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞–≤—И–µ–≥–Њ —Б–≤–Њ–Є —Г—Б–ї—Г–≥–Є –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—Д–Є—Ж–µ—А–∞», —В–∞–Љ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ. –≠—В–Њ –±—Л–ї –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є[49].

–Ґ–∞–Ї –Ї–∞–Ї –њ–µ—А–≤–Њ–њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤—Г—О—Й–Є–є –Њ—В–Ї–∞–Ј–∞–ї—Б—П –Ј–∞–≤–Њ–і–Є—В—М –њ—А–Њ—В–Є–≤ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї («—П —Б—З–Є—В–∞—О —Н—В–Њ –Є–Ј–ї–Є—И–љ–Є–Љ»), –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –£—В–Є–љ –Є –Я–Њ—В–µ- —Е–Є–љ –љ–∞ —Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–є –і–µ–љ—М, –Ї–∞–Ї —П–≤—Б—В–≤—Г–µ—В –Є–Ј –і–Њ–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ –≥—А–∞–і–Њ–љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А—Г, «–Ј–∞—П–≤–Є–ї–Є –Я—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—О, —З—В–Њ –Њ–љ–Є —Г–є–і—Г—В –Є–Ј —Б—Г–і–∞, –µ—Б–ї–Є –≤—З–µ—А–∞—И–љ–µ–µ –љ–∞—Б–Є–ї–Є–µ —Б—В—А–∞–ґ–Є —Б –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–Љ–Є –њ—А–Њ–є–і–µ—В –±–µ–Ј–љ–∞–Ї–∞–Ј–∞–љ–љ–Њ»[50].

–Ю—В–≤–µ—А–≥–љ—Г–≤ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–µ –Є–Ј –њ–Њ—Б—В—Г–ї–∞—В–Њ–≤ –Є –∞—А–≥—Г–Љ–µ–љ—В–Њ–≤ –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П –њ–Њ –і–µ–ї—Г «193-—Е», –Ј–∞—Й–Є—В–∞ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–є-—В–Њ –Љ–µ—А–µ –≤—Л–љ—Г–і–Є–ї–∞ —Б–µ–љ–∞—В–Њ—А–Њ–≤ —Б–Љ—П–≥—З–Є—В—М –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А —Б—А–∞–≤–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ —Б —В–µ–Љ, –љ–∞ —З—В–Њ —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –≤–µ—А—Е–Є[51] –Є —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ –±—Л–ї–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞—В—М, —Б—Г–і—П –њ–Њ –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–∞–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–∞. –Ш–Ј 190 –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е[52] 90 –±—Л–ї–Є –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ—Л –Є –ї–Є—И—М 28 –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ—Л –Ї –Ї–∞—В–Њ—А–≥–µ. III –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ –і–∞–ґ–µ –Њ–њ—А–Њ—В–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –≤ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ –≥–Њ—Б—Г–і–∞—А—О –Є —Б —Б–∞–љ–Ї—Ж–Є–Є –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ II –Њ—В–њ—А–∞–≤–Є–ї–Њ –≤ —Б—Б—Л–ї–Ї—Г 80 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Є–Ј 90 –Њ–њ—А–∞–≤–і–∞–љ–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–Љ[53].

–С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –і–Њ–ї–≥–Њ –µ—Й–µ —Е—А–∞–љ–Є–ї –≤ –і—Г—И–µ –њ–µ—А–µ–ґ–Є—В–Њ–µ –љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ «193-—Е» –Є –њ–Њ—Б–ї–µ –≤—Л–љ–µ—Б–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞. 12 —Д–µ–≤—А–∞–ї—П 1878 –≥. –Њ–љ –±—Л–ї (–≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –Т.–Э. –У–µ—А–∞—А–і–Њ–Љ) —И–∞—Д–µ—А–Њ–Љ –љ–∞ —Б–≤–∞–і—М–±–µ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї 9 –≥–Њ–і–∞–Љ –Ї–∞—В–Њ—А–≥–Є –Э.–Р. –І–∞—А—Г—И–Є–љ–∞ –Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–є, –љ–Њ –≥–Њ—В–Њ–≤–Њ–є —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М –Ј–∞ –Љ—Г–ґ–µ–Љ –љ–∞ –Ї–∞—В–Њ—А–≥—Г –Р.–Ф. –Ъ—Г–≤—И–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤ —В—О—А–µ–Љ–љ–Њ–є —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –њ–µ—А–µ–і –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–Њ–є –Є—Е –≤ –°–Є–±–Є—А—М[54]. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –ґ–µ, –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –њ—А–Є–љ—П–ї —Г—З–∞—Б—В–Є–µ –≤ —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ–є –∞–Ї—Ж–Є–Є –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –і–µ–ї—Г «193-—Е»: –Њ–љ–Є –љ–∞ —Б–≤–Њ–Є —Б—А–µ–і—Б—В–≤–∞ –Њ–њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —В–Є–њ–Њ–≥—А–∞—Д–Є–Є –Ь.–Ь. –°—В–∞—Б—О–ї–µ–≤–Є—З–∞ 1-–є —В–Њ–Љ —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—З–µ—В–∞ –Њ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ. –Ъ —Б–Њ–ґ–∞–ї–µ–љ–Є—О, –њ–Њ—З—В–Є –≤–µ—Б—М —В–Є—А–∞–ґ —В–Њ–Љ–∞ –≤ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ 1175 —Н–Ї–Ј. –њ–Њ –і–µ–Ї—А–µ—В—Г –Ъ–Њ–Љ–Є—В–µ—В–∞ –Љ–Є–љ–Є—Б—В—А–Њ–≤ 22 –і–µ–Ї–∞–±—А—П 1878 –≥. –±—Л–ї —Г–љ–Є—З—В–Њ–ґ–µ–љ; —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є–ї–Є—Б—М –љ–µ –±–Њ–ї–µ–µ 10 —Н–Ї–Ј., —Б—В–∞–≤—И–Є—Е –±–Є–±–ї–Є–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є —А–µ–і–Ї–Њ—Б—В—М—О[55].

–°–њ—Г—Б—В—П –њ–Њ–ї–≥–Њ–і–∞ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤—Л—Б—В—Г–њ–Є–ї –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –≥—А–Њ–Љ–Ї–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –њ–Њ –і–µ–ї—Г —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-–љ–∞—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї—А—Г–ґ–Ї–∞ –Ш.–Ь. –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –њ–µ—А–≤—Л–Љ–Є –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞–Љ –њ—А–Є –∞—А–µ—Б—В–µ. –Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б —Б–ї—Г—И–∞–ї—Б—П –≤ –Ю–і–µ—Б—Б–Ї–Њ–Љ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–Њ–Ї—А—Г–ґ–љ–Њ–Љ —Б—Г–і–µ —Б 19 –њ–Њ 24 –Є—О–ї—П 1878 –≥. –Ю–љ —Б—В–∞–ї –њ–µ—А–≤—Л–Љ –≤ –і–ї–Є–љ–љ–Њ–Љ —А—П–і—Г –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б—Г–і–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В–љ—Л–Љ–Є –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–∞–Љ–Є.

–°—Г–і –љ–∞–Ј–љ–∞—З–Є–ї –Њ–±–≤–Є–љ—П–µ–Љ—Л–Љ –Љ–µ—Б—В–љ—Л—Е –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є–Ј —З–Є—Б–ї–∞ –Ї–∞–љ–і–Є–і–∞—В–Њ–≤ –љ–∞ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-—Б—Г–і–µ–±–љ—Л–µ –і–Њ–ї–ґ–љ–Њ—Б—В–Є, –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Њ–Ї—Г—А–Њ—А—Г –Ї–∞–Ї –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї—Г –њ–Њ —Б–ї—Г–ґ–±–µ. –Э–Њ –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –Є –µ—Й–µ —В—А–Њ–µ –µ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ–є –≤–Њ—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –њ—А–∞–≤–Њ–Љ –Є–Ј–±—А–∞–љ–љ—П –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –Є –≤—Л–Ј–≤–∞–ї–Є –Є–Ј –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥–∞ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –°—В–∞—Б–Њ–≤–∞[56]. –Ґ–µ —Б—А–∞–Ј—Г –ґ–µ –њ—А–Є–µ—Е–∞–ї–Є. –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –≤–Ј—П–ї –љ–∞ —Б–µ–±—П –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Ґ–µ–Ї—Б—В—Л –Ј–∞—Й–Є—В–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е —А–µ—З–µ–є –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –°—В–∞—Б–Њ–≤–∞ –љ–∞ —Н—В–Њ–Љ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –њ–Њ–Ї–∞ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л. –Ь—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б—Г–і–Є—В—М –Њ –љ–Є—Е –ї–Є—И—М –њ–Њ –Њ—В–Ј—Л–≤–∞–Љ —Б–ї—Г—И–∞—В–µ–ї–µ–є –Є –њ–Њ —А–µ–∞–Ї—Ж–Є–Є –≤–ї–∞—Б—В–µ–є. –°–∞–Љ–Є –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л–µ –Є –њ—А–Њ–љ–Є–Ї—И–Є–µ –≤ –Ј–∞–ї —Б—Г–і–∞ —Б –њ—Г–±–ї–Є–Ї–Њ–є –і—А—Г–≥–Є–µ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї–Є –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї–Є –Њ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ –Є –°—В–∞—Б–Њ–≤–µ —В–∞–Ї: «–Њ–±–∞ –Њ–љ–Є —Б—А–∞–ґ–∞–ї–Є—Б—М –Ј–∞ –љ–∞—Б, –Ї–∞–Ї –ї—М–≤—Л», –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–µ—Б–ї–Є «–Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ, –±–ї–µ—Б—В—П—Й–Є–µ –Є –њ–Њ—В—А—П—Б–∞—О—Й–Є–µ —А–µ—З–Є»[57]. –Т —З–∞—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є, –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є —Г–ї–Є—З–∞–ї–Є —Б—Г–і –≤ –њ—А–µ–і–≤–Ј—П—В–Њ—Б—В–Є, –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤, —З—В–Њ «–µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–Љ–Є —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—П–Љ–Є –Њ–±–≤–Є–љ–µ–љ–Є—П —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –њ–Њ–ї–Є—Ж–µ–є—Б–Ї–Є–µ»[58]. –У–ї–∞–≤–љ–Њ–µ –ґ–µ, –Њ–љ–Є –Њ—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є «–±–µ–ї—Л–є» —В–µ—А—А–Њ—А —Ж–∞—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Ї–∞–Ї –≤–∞—А–≤–∞—А—Б–Ї–Њ–µ –Є –Ї —В–Њ–Љ—Г –ґ–µ –±–µ–Ј—Л—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–µ —Б—А–µ–і—Б—В–≤–Њ –±–Њ—А—М–±—Л —Б –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–µ–є. –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ—А—П–Љ–Њ –Ј–∞—П–≤–Є–ї: «–Э–µ –Ј–∞–±—Л–≤–∞–є—В–µ, –≥–Њ—Б–њ–Њ–і–∞ —Б—Г–і—М–Є, —З—В–Њ —Н—И–∞—Д–Њ—В, –Њ–±–∞–≥—А–µ–љ–љ—Л–є –Ї—А–Њ–≤—М—О —В–∞–Ї–Њ–≥–Њ –њ—А–µ—Б—В—Г–њ–љ–Є–Ї–∞ (–Ї–∞–Ї –љ–∞—А–Њ–і–Њ–ї—О–±–µ—Ж –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є. — –Э. –Ґ.), –њ—А–Є–љ–Њ—Б–Є—В —Б–Њ–≤—Б–µ–Љ –љ–µ —В–µ –њ–ї–Њ–і—Л, –Ї–∞–Ї–Є–µ –Њ—В –љ–µ–≥–Њ –Њ–ґ–Є–і–∞—О—В –њ–Њ—Б–ї–∞–≤—И–Є–µ –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞ –Ї–∞–Ј–љ—М!»[59] –Э–µ—Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, —З—В–Њ –Њ–і–µ—Б—Б–Ї–Є–є –≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–≥—Г–±–µ—А–љ–∞—В–Њ—А –≥—А–∞—Д –Т.–Т. –Ы–µ–≤–∞—И–Њ–≤ (—Б—Л–љ –њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—П –У–Њ—Б—Г–і–∞—А—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –њ—А–Є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ I) –Є—Б–њ—А–Њ—Б–Є–ї –≤—Л—Б–Њ—З–∞–є—И–Є–є –Ј–∞–њ—А–µ—В –љ–∞ –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є—О —Б—В–µ–љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—З–µ—В–∞ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ «–≤–≤–Є–і—Г —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є–Њ–Ј–љ–Њ–≥–Њ —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–∞ –Ј–∞—Й–Є—В—Л»[60], –∞ –Є–Љ–њ–µ—А–∞—В–Њ—А –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А II «–Є–Ј–≤–Њ–ї–Є–ї –Њ—В–љ–µ—Б—В–Є—Б—М —Б –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ—Л–Љ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Б—В–≤–Є–µ–Љ –Ї –њ–Њ–і–Њ–±–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—О –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ–Њ –≤—Л—И–µ–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –і–µ–ї—Г»[61].

–°—Г–і –Є –љ–∞ —Н—В–Њ—В —А–∞–Ј –љ–µ –≤–љ—П–ї –і–Њ–≤–Њ–і–∞–Љ –Ј–∞—Й–Є—В—Л. –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А–µ–љ –Ї —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ–є –Ї–∞–Ј–љ–Є. –Я–Њ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Њ—З–µ–≤–Є–і–Є—Ж—Л, «–С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї –і–Њ —В–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–µ–љ, —З—В–Њ —Б –љ–Є–Љ —Б–і–µ–ї–∞–ї—Б—П —Б–µ—А–і–µ—З–љ—Л–є –њ—А–Є–њ–∞–і–Њ–Ї»[62]. –°–∞–Љ –ґ–µ –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Є–є –≤—Б—В—А–µ—В–Є–ї –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А –Љ—Г–ґ–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ. –£—Б–ї—Л—И–∞–≤ –Ї—А–Є–Ї–Є –≤–Њ–Ј–Љ—Г—Й–µ–љ–Є—П –≤ —В–Њ–ї–њ–µ, —Б–Њ–±—А–∞–≤—И–µ–є—Б—П –њ–µ—А–µ–і –Ј–і–∞–љ–Є–µ–Љ —Б—Г–і–∞, –Њ–љ –≤–Њ—Б–Ї–ї–Є–Ї–љ—Г–ї: «–°–ї—Л—И–Є—В–µ, —Б—Г–і—М–Є, —Б–ї—Л—И–Є—В–µ? –≠—В–Њ –≥–Њ–ї–Њ—Б –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–≤–µ—Б—В–Є. –ѓ —В–µ–њ–µ—А—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ–Њ –Љ–Њ–≥—Г —Г–Љ–µ—А–µ—В—М. –Ч–∞ –Љ–µ–љ—П –Њ—В–Њ–Љ—Б—В—П—В!»[63] –Ъ–∞–Ј–љ—М –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ, –Ї–∞–Ї –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–ґ–і–∞–ї –Њ–± —Н—В–Њ–Љ —Б—Г–і–µ–є –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –і–∞–ї–∞ –љ–µ —В–Њ—В —Н—Д—Д–µ–Ї—В, –љ–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А–∞—Б—Б—З–Є—В—Л–≤–∞–ї–Є –Ї–∞—А–∞—В–µ–ї–Є. –Ю–љ–∞ –љ–µ —Г—Б—В—А–∞—И–Є–ї–∞ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї–Њ–≤, –∞, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –њ–Њ–±—Г–і–Є–ї–∞ –Є—Е –Ї –µ—Й–µ –±–Њ–ї–µ–µ —А–µ—И–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–є –±–Њ—А—М–±–µ.

4 –∞–≤–≥—Г—Б—В–∞ 1878 –≥., —З–µ—А–µ–Ј –і–≤–∞ –і–љ—П –њ–Њ—Б–ї–µ –Ї–∞–Ј–љ–Є –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –≤ –Њ—В–≤–µ—В –љ–∞ —Н—В—Г –Ї–∞–Ј–љ—М, –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–Њ–ї–µ—Ж –°.–Ь. –Ъ—А–∞–≤—З–Є–љ—Б–Ї–Є–є –Ј–∞–Ї–Њ–ї–Њ–ї –Ї–Є–љ–ґ–∞–ї–Њ–Љ —И–µ—Д–∞ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤ –Э.–Т. –Ь–µ–Ј–µ–љ—Ж–Њ–≤–∞ –Є –≤—Б–ї–µ–і –Ј–∞ —В–µ–Љ –љ–∞–њ–Є—Б–∞–ї –±—А–Њ—И—О—А—Г (–њ–Њ–ї—Г—З–Є–≤—И—Г—О —И–Є—А–Њ—З–∞–є—И–µ–µ —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–Є–µ –≤ –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –Ј–∞ –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ–є) —Б —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–љ—Л–Љ –Ј–∞–≥–Њ–ї–Њ–≤–Ї–Њ–Љ «–°–Љ–µ—А—В—М –Ј–∞ —Б–Љ–µ—А—В—М!»[64].

–Я—А–Њ—Ж–µ—Б—Б –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ –±—Л–ї –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —В–µ—Е —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤, –≥–і–µ –і–Њ–≤–µ–ї–Њ—Б—М –≤—Л—Б—В—Г–њ–∞—В—М –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г.

–Т—Б–µ –≤–Њ–Њ–±—Й–µ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л 1877—1878 –≥–≥. –Є–Љ–µ–ї–Є –≤—Л–і–∞—О—Й–µ–µ—Б—П –∞–≥–Є—В–∞—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ. –° –Њ–і–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –Њ–љ–Є –њ–Њ–Ї–Њ–ї–µ–±–∞–ї–Є –њ—А–µ—Б—В–Є–ґ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г —Ж–∞—А–Є–Ј–Љ –њ–Њ–њ–Є—А–∞–ї –Њ—Б–љ–Њ–≤—Л —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –°—Г–і–µ–±–љ–Њ–є —А–µ—Д–Њ—А–Љ—Л 1864 –≥., —Г—З—А–µ–і–Є–≤ –Ю–Я–Я–° –Є –њ–µ—А–µ–і–∞–≤ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –і–µ–ї–∞ –≤ —О—А–Є—Б–і–Є–Ї—Ж–Є—О —Б—Г–і–µ–±–љ—Л—Е —Б—Г–і–Њ–≤; —Б –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, –њ—А–Њ–і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–µ–Њ–і–Њ–ї–Є–Љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—П, –≤–Њ–Ј–±—Г–і–Є–ї–Є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–є –і—Г—Е –≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ. –Т—Б–µ —Н—В–Њ –≤–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Њ–Љ –Ј–∞–≤–Є—Б–µ–ї–Њ –Є –Њ—В –≤—Л—Б—В—Г–њ–ї–µ–љ–Є–є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А—Л. –Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ «–Э–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –≤–Њ–ї—П» –≤ —З–Є—Б–ї–µ —Д–∞–Ї—В–Њ–≤ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є 1877—1878 –≥–≥. –Њ—В–Љ–µ—В–Є–ї–∞ –Є —В–∞–Ї–Њ–є: «–Р–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Л –≥—А–µ–Љ–µ–ї–Є —Б–Љ–µ–ї—Л–Љ–Є —А–µ—З–∞–Љ–Є, –≤ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –њ—А–Є–Ї–Њ–≤—Л–≤–∞–ї–Є –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ –Ї «–њ–Њ–Ј–Њ—А–љ–Њ–Љ—Г —Б—В–Њ–ї–±—Г»[65]. –°–ї–Њ–≤–Њ–Љ, —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–∞—П –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В—Г—А–∞ —В–Њ–ґ–µ –≤–њ–ї–µ—В–∞–ї–∞ –ї–∞–≤—А—Л –≤ —В–Њ—В, –њ–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Є—О –љ–∞—А–Њ–і–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–∞ –Р.–Ф. –Ь–Є—Е–∞–є–ї–Њ–≤–∞, «—В–µ—А–љ–Њ–≤—Л–є –Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ –ї–∞–≤—А–Њ–≤—Л–є –≤–µ–љ–µ—Ж»[66], –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –і–Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Њ—Б–≤–Њ–±–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є—О –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б—Л –Ї–Њ–љ—Ж–∞ 1870-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤. –Ь–Њ–ґ–љ–Њ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞—В—М, —З—В–Њ –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –±–Њ–ї–µ–µ (–љ–Є —А–∞–љ—М—И–µ, –љ–Є –њ–Њ–Ј–ґ–µ) –Њ–љ–∞ –љ–µ –њ–Њ–і–љ–Є–Љ–∞–ї–∞—Б—М –љ–∞ —В–∞–Ї—Г—О –≤—Л—Б–Њ—В—Г, –Ї–∞–Ї –≤ —В–µ –≥–Њ–і—Л. –Т—А–µ–ї1–ѓ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–Њ–≤ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ –Ъ–∞–Ј–∞–љ—Б–Ї–Њ–є –і–µ–Љ–Њ–љ—Б—В—А–∞—Ж–Є–Є, «50-—В–Є», «193-—Е», –Т–µ—А—Л –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З –Є –Ъ–Њ–≤–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ — –≤—А–µ–Љ—П –µ–µ –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ—Б—В–Є –Є –Њ–њ–њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–љ–Њ–Љ—Г —А–µ–ґ–Є–Љ—Г. –Ю–і–љ–Є–Љ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е —П—А–Ї–Є—Е –µ–µ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–Є—В–µ–ї–µ–є –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —В–Њ–≥–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–Є –Є –±—Л–ї –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є.

–Т —А–∞–і–Є–Ї–∞–ї—М–љ–Њ-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А—Г–≥–∞—Е 1870-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З, –µ–і–≤–∞ –і–Њ—Б—В–Є–≥—И–Є–є 30 –ї–µ—В, –±—Л–ї –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–µ–љ, –Ї–∞–Ї –љ–µ–Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–≤. «–Ґ–Њ–≥–і–∞—И–љ—П—П –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–Є—В–Њ—Б—В—М, –≤—А–Њ–і–µ –љ—Л–љ–µ—И–љ–µ–≥–Њ –У—А—Г–Ј–µ–љ–±–µ—А–≥–∞»[67], — –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї –Њ –љ–µ–Љ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –ї–µ—В —Б–њ—Г—Б—В—П –Э.–Р. –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤. –Ґ–Њ—В —Д–∞–Ї—В, —З—В–Њ –љ–∞ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ «193-—Е» –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–≥–Њ –≤—Л–±—А–∞–ї–∞ –≤ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є —Б–∞–Љ–∞—П –±–Њ–ї—М—И–∞—П –≥—А—Г–њ–њ–∞ –њ–Њ–і—Б—Г–і–Є–Љ—Л—Е, –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–љ. –Ъ—Б—В–∞—В–Є, —Б—Г–і –љ–µ –≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б–Њ–≥–ї–∞—И–∞–ї—Б—П —Б –Є–Ј–±—А–∞–љ–Є–µ–Љ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–Њ–ї—М—Ж—Г –њ–Њ—А—Г—З–Є–Ї—Г –Т.–Ф. –Ф—Г–±—А–Њ–≤–Є–љ—Г (–≤—Б–Ї–Њ—А–µ –Ї–∞–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ –њ—А–Є–≥–Њ–≤–Њ—А—Г —Б—Г–і–∞ –Ј–∞ –≤–Њ–Њ—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–µ —Б–Њ–њ—А–Њ—В–Є–≤–ї–µ–љ–Є–µ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–∞–Љ –њ—А–Є –∞—А–µ—Б—В–µ), —Е–Њ—В—П –Њ–љ –Є —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–ї –≤ –Ј–∞—Й–Є—В–љ–Є–Ї–Є —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є –љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ –±–Њ–ї–µ–µ, –±—Л–ї –љ–∞–Ј–љ–∞—З–µ–љ –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В, «—Б–Њ—Б—В–Њ—П—Й–Є–є –њ—А–Є —Б—Г–і–µ»[68]. –Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–ї—П —А–µ–њ—Г—В–∞—Ж–Є–Є –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ј–∞—Й–Є—В—Г –Т–µ—А—Л –Ч–∞—Б—Г–ї–Є—З –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї–Є, –њ–Њ–і–±–Є—А–∞—П –ї—Г—З—И–µ–≥–Њ –Є–Ј –ї—Г—З—И–Є—Е –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ–≤, —А–µ—И–Є–ї–Є –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—А—Г—З–Є—В—М –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Є –Я.–Р. –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤—Г –≤–Љ–µ—Б—В–µ, –љ–Њ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–Њ–≤ –њ–Њ–њ—А–Њ—Б–Є–ї –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –µ–Љ—Г «—З–µ—Б—В—М –≤–µ—Б—В–Є –≤—Б–µ –і–µ–ї–Њ –±–µ–Ј—А–∞–Ј–і–µ–ї—М–љ–Њ» –Є –і–Њ–±–Є–ї—Б—П —Н—В–Њ–є —З–µ—Б—В–Є[69].

–Ф–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В—Л –Є –љ–µ–ї–µ–≥–∞–ї—Л —Ж–µ–љ–Є–ї–Є –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ј–∞ –і–µ–ї–Њ–≤—Л–µ, –љ–Њ –Є –Ј–∞ –љ—А–∞–≤—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞. –Ю–љ –±—Л–ї, –њ–Њ —Б–ї–Њ–≤–∞–Љ –Ю–ї—М–≥–Є –Ы—О–±–∞—В–Њ–≤–Є—З, «—З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –њ—А–µ–Ї—А–∞—Б–љ—Л–є –Є –і–Њ–±—А—Л–є»[70], –±–µ–Ј—Г–Ї–Њ—А–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ —З–µ—Б—В–љ—Л–є –Є –њ—А–µ–і–∞–љ–љ—Л–є –Є–і–µ–∞–ї–∞–Љ –≥—Г–Љ–∞–љ–љ–Њ—Б—В–Є, —Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є, –і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–Є–Є. –° –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є–Ї–∞–Љ–Є –Њ–љ –Є–Љ–µ–ї —В–µ—Б–љ—Л–µ — –Є –і–µ–ї–Њ–≤—Л–µ, –Є –ї–Є—З–љ—Л–µ —Б–≤—П–Ј–Є. –Т —З–Є—Б–ї–µ –µ–≥–Њ –і—А—Г–Ј–µ–є –±—Л–ї–Є –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–µ—Б—П –і–µ—П—В–µ–ї–Є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Є—З–µ—Б—В–≤–∞ — —В–∞ –ґ–µ –Р—О–±–∞—В–Њ–≤–Є—З, –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–є –Ь–Њ—А–Њ–Ј–Њ–≤, –Т–µ—А–∞ –§–Є–≥–љ–µ—А (—Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–∞—П «–љ–∞–Є–ї—Г—З—И–Є–Љ–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П–Љ–Є» –Є —Б —Б–∞–Љ–Є–Љ –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–µ–Љ –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З–µ–Љ, –Є —Б –µ–≥–Њ –ґ–µ–љ–Њ–є –Р–љ–љ–Њ–є –Р—А—Б–µ–љ—В—М–µ–≤–љ–Њ–є)[71]. –Ъ—Б—В–∞—В–Є —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М, –≤ 1875—1876 –≥–≥. –У.–Т. –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є —Б –ґ–µ–љ–Њ–є –Є –±—А–∞—В–Њ–Љ –њ–Њ–і–Њ–ї–≥—Г –њ—А–Є–≤–µ—З–∞–ї–Є —Г —Б–µ–±—П –≤ –њ–Њ–Љ–µ—Б—В—М–µ –њ–Њ–і –≥. –Ы—Г–≥–∞ –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є —О–љ–Њ–≥–Њ, 12—13-–ї–µ—В–љ–µ–≥–Њ –°–ѓ. –Э–∞–і—Б–Њ–љ–∞ (–≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—А–љ–µ–є—И–µ–≥–Њ –њ–Њ- —Н—В–∞-–і–µ–Љ–Њ–Ї—А–∞—В–∞), –Њ—Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ—Б—П –≤ 1873 –≥. –Ї—А—Г–≥–ї—Л–Љ —Б–Є—А–Њ—В–Њ–є[72].

–°–Њ—З—Г–≤—Б—В–≤—Г—П –±–Њ—А—Ж–∞–Љ –њ—А–Њ—В–Є–≤ —Б–∞–Љ–Њ–і–µ—А–ґ–∞–≤–Є—П, –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–∞–ї –Є–Љ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–µ–є, –њ—А–Є—О—В–Њ–Љ –Є –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ: –њ–Њ–ґ–µ—А—В–≤–Њ–≤–∞–ї 900 —А—Г–±–ї–µ–є «–љ–∞ –љ—Г–ґ–і—Л –Њ—Б—Г–ґ–і–µ–љ–љ—Л—Е» –њ–Њ –і–µ–ї—Г «50-—В–Є»[73], –≤–љ–Њ—Б–Є–ї –і–µ–љ—М–≥–Є –≤ —Д–Њ–љ–і «–Ч–µ–Љ–ї–Є –Є –≤–Њ–ї–Є»[74]. –°—Л—Б–Ї –≤ –Ї–Њ–љ—Ж–µ –Ї–Њ–љ—Ж–Њ–≤ —Г–Ј–љ–∞–ї –Њ –µ–≥–Њ «–њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е» —Б–≤—П–Ј—П—Е –Є –і–∞–ґ–µ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –њ—А–µ—Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–ї –Є—Е: –∞–≥–µ–љ—В-–њ—А–Њ–≤–Њ–Ї–∞—В–Њ—А –Т.–Р. –®–≤–µ—Ж–Њ–≤ –≤ –і–Њ–Ї–ї–∞–і–µ III –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є—О –ї–µ—В–Њ–Љ 1879 –≥. –љ–∞–Ј–≤–∞–ї –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —З–ї–µ–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ «—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞» (–Ї—Б—В–∞—В–Є, –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б –У.–Т. –Я–ї–µ—Е–∞–љ–Њ–≤—Л–Љ –Є... –Ь.–Х. –°–∞–ї—В—Л–Ї–Њ–≤—Л–Љ-–©–µ–і—А–Є–љ—Л–Љ)[75].

–Я–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ, —Б –≤–µ—Б–љ—Л 1879 –≥. –У—А–Є–≥–Њ—А–Є–є –Т–∞—Б–Є–ї—М–µ–≤–Є—З –±—Л–ї –≤–Ј—П—В –∞–≥–µ–љ—В–∞–Љ–Є –њ–Њ–і –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ. –Ч–∞ –љ–Є–Љ —Б–ї–µ–і–Є–ї–Є –Є –љ–∞ —Б–ї—Г–ґ–±–µ, –Є –і–Њ–Љ–∞. –Ґ–∞–Ї, 3 –Љ–∞—П 1879 –≥. —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є –∞–≥–µ–љ—В –і–Њ–љ–Њ—Б–Є–ї –≤ III –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–µ, —З—В–Њ –љ–∞ –Ј–∞—Б–µ–і–∞–љ–Є–Є –Я–µ—В–µ—А–±—Г—А–≥—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–Њ–≤–µ—В–∞ –њ—А–Є—Б—П–ґ–љ—Л—Е –њ–Њ–≤–µ—А–µ–љ–љ—Л—Е «–±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ–Љ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Њ–≤–∞–≤—И–Є—Е –±—Л–ї–Є –≤—Л—Б–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л –≤—А–∞–ґ–і–µ–±–љ—Л–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –Љ–љ–µ–љ–Є—П, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Њ—З–µ–љ—М —А–µ–Ј–Ї–Њ–є —Д–Њ—А–Љ–µ –±—Л–ї–Њ –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–Њ –њ–Њ—А–Є—Ж–∞–љ–Є–µ –њ—А–∞–≤–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г –њ–Њ –њ–Њ–≤–Њ–і—Г –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є—Е –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤ (–≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б –њ–Њ–Ї—Г—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ј–µ–Љ–ї–µ- –≤–Њ–ї—М—Ж–∞ –Р.–Ъ. –°–Њ–ї–Њ–≤—М–µ–≤–∞ –љ–∞ –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А–∞ II 2 –∞–њ—А–µ–ї—П 1879 –≥. — –Э. –Ґ.). –Э–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л–і–∞—О—Й–Є–Љ–Є—Б—П –≤ —Н—В–Њ–Љ –і–µ–ї–µ... –±—Л–ї–Є –°–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є, –£–љ–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –Є –С–Њ—А—Й–Њ–≤»[76]. –Я–Њ –∞–≥–µ–љ—В—Г—А–љ—Л–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –Њ—В 11—12 –Є—О–ї—П —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≥–Њ–і–∞, «–≤ –Я–∞—А–Є–ґ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–∞–љ–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–Њ –Ї–µ–Љ-—В–Њ –Є–Ј –°–Я–±., –≥–і–µ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Є –њ—А–Є—Б—Л–ї–∞—В—М —Б—В–∞—В—М–Є –і–ї—П «–Ч–µ–Љ–ї–Є –Є –≤–Њ–ї–Є» –љ–∞ –Є–Љ—П –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ»7.

–Э–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, 24 –Є—О–ї—П 1879 –≥. —Б–ї—Г–ґ–Є–≤—И–Є–є –≤ III –Њ—В–і–µ–ї–µ–љ–Є–Є –њ–Њ –Ј–∞–і–∞–љ–Є—О «–Ч–µ–Љ–ї–Є –Є –≤–Њ–ї–Є» –њ–µ—А–≤—Л–є –Ї–Њ–љ—В—А—А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є —А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Є –Э.–Т. –Ъ–ї–µ—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤ –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є–ї –Ј–µ–Љ–ї–µ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–≤ –Њ –≥–Њ—В–Њ–≤—П—Й–µ–Љ—Б—П –Њ–±—Л—Б–Ї–µ —Г –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ[77]. –Ч–µ–Љ–ї–µ–≤–Њ–ї—М—Ж—Л –њ–Њ–њ—Л—В–∞–ї–Є—Б—М —Б–њ–∞—Б—В–Є –∞–і–≤–Њ–Ї–∞—В–∞, –љ–Њ –љ–µ —Г—Б–њ–µ–ї–Є. «–Ф–≤–∞–ґ–і—Л —П –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–∞ –љ–∞ –µ–≥–Њ –Ї–≤–∞—А—В–Є—А—Г, —З—В–Њ–±—Л –њ—А–µ–і—Г–њ—А–µ–і–Є—В—М –µ–≥–Њ, –Є –і–≤–∞–ґ–і—Л –љ–µ –Ј–∞—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞ –і–Њ–Љ–∞, — –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В –Т–µ—А–∞ –§–Є–≥–љ–µ—А –Њ 25 –Є—О–ї—П 1879 –≥. — –Т–µ—З–µ—А–Њ–Љ –Њ–љ –±—Л–ї –≤ —В–µ–∞—В—А–µ, –Ї—Г–і–∞ —П –љ–µ –Љ–Њ–≥–ї–∞ –њ–Њ–њ–∞—Б—В—М. –Я–Њ–Ј–і–љ–Њ –Њ–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є; –љ–∞–≥—А—П–љ—Г–ї–Є –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ—Л, –Ј–∞ —И–Ї–∞—Д–Њ–Љ –љ–∞—И–ї–Є –њ–∞—З–Ї—Г –љ–Њ–Љ–µ—А–Њ–≤ «–Э–∞—А–Њ–і–љ–Њ–є –≤–Њ–ї–Є»[78], —Б–њ—А—П—В–∞–љ–љ—Л—Е –Є–Љ; –∞—А–µ—Б—В–Њ–≤–∞–ї–Є –µ–≥–Њ»[79].

–Я–Њ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П–Љ –Т.–Э. –§–Є–≥–љ–µ—А, «–С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –±—Л–ї —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —З—А–µ–Ј–≤—Л—З–∞–є–љ–Њ –љ–µ—А–≤–љ—Л–є; –Њ–љ —Б—В—А–∞–і–∞–ї –±–µ—Б—Б–Њ–љ–љ–Є—Ж–µ–є, –Ј–ї–Њ—Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї—П–ї —Е–ї–Њ—А–∞–ї–≥–Є–і—А–∞—В–Њ–Љ –Є —Б–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ –±—Л–ї –Њ–і–µ—А–ґ–Є–Љ –±–Њ—П–Ј–љ—М—О –њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ—Б—В–≤–∞; –љ–µ —А–∞–Ј –Љ–љ–µ –њ—А–Є—Е–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Љ–µ—П—В—М—Б—П –љ–∞–і —Н—В–Њ–є –µ–≥–Њ –±–Њ—П–Ј–љ—М—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ —П –µ–Ј–і–Є–ї–∞ —Б –љ–Є–Љ –≤ –µ–≥–Њ —Н–Ї–Є–њ–∞–ґ–µ»[80]. –Т –Њ–і–Є–љ–Њ—З–љ–Њ–є —В—О—А–µ–Љ–љ–Њ–є –Ї–∞–Љ–µ—А–µ –Њ–љ –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї —Б—В—А–µ—Б—Б, –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В–∞–ї—М–љ–Њ –≤—Л–Ј–≤–∞–≤—И–Є–є –њ—А–Є—Б—В—Г–њ –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–≥–Њ —А–∞—Б—Б—В—А–Њ–є—Б—В–≤–∞, –љ–Њ —В—О—А–µ–Љ—Й–Є–Ї–Є –љ–µ —В–Њ—А–Њ–њ–Є–ї–Є—Б—М –ї–µ—З–Є—В—М –µ–≥–Њ. 1 –Њ–Ї—В—П–±—А—П 1879 –≥. –≥–∞–Ј–µ—В–∞ «–Э–∞—А–Њ–і–љ–∞—П –≤–Њ–ї—П» –њ–Є—Б–∞–ї–∞: «–С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і–≤–µ—А–≥—Б—П –њ—А–Є–њ–∞–і–Ї–∞–Љ –Њ—Б—В—А–Њ–≥–Њ —Г–Љ–Њ–њ–Њ–Љ–µ—И–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞. –Э–µ—Б–Љ–Њ—В—А—П –љ–∞ –≤—Б—О –Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В—М –µ–≥–Њ –њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–Є—П, –љ–∞—З–∞–ї—М—Б—В–≤–Њ, –≤–Љ–µ—Б—В–Њ —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л –і–∞—В—М –њ–Њ–Ї–Њ–є –і—Г—И–µ–≤–љ–Њ–±–Њ–ї—М–љ–Њ–Љ—Г, –њ–Њ–Љ–µ—Б—В–Є–ї–Њ –≤ –µ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–µ—А—Г –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤, –Њ–±—П–Ј–∞–љ–љ—Л—Е —Б–ї–µ–і–Є—В—М –Ј–∞ –Ї–∞–ґ–і—Л–Љ –µ–≥–Њ —И–∞–≥–Њ–Љ. –≠—В–Њ –і–Њ —В–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–і—А–∞–ґ–∞–µ—В –С–∞—А–і–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –і–Њ–Ї—В–Њ—А–∞ –Њ–±—К—П–≤–Є–ї–Є –і–∞–ґ–µ, —З—В–Њ –Њ—В–Ї–∞–ґ—Г—В—Б—П –ї–µ—З–Є—В—М –µ–≥–Њ, –µ—Б–ї–Є –љ–µ —Г–±–µ—А—Г—В –ґ–∞–љ–і–∞—А–Љ–Њ–≤. –Э–µ–Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П —В–Њ–Љ—Г –љ–∞–Ј–∞–і —Б–Њ–≥–ї–∞—Б–Є–ї–Є—Б—М –±—Л–ї–Њ –Њ—В–і–∞—В—М –µ–≥–Њ –љ–∞ –њ–Њ—А—Г–Ї–Є –Ј–∞ 25 —В—Л—Б., –њ—А–Є—З–µ–Љ —Б–Њ—З–ї–Є –љ—Г–ґ–љ—Л–Љ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –≤–љ—Г—И–µ–љ–Є–µ –µ

–Ю–љ, –∞ –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Х–≥–Њ—А–Њ–≤ –Є –Ъ–∞–љ—В–∞—А–Є—П, –≤–Њ–і—А—Г–ґ–∞–ї –Ј–љ–∞–Љ—П –љ–∞–і —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥–Њ–Љ, –љ–Њ –µ–≥–Њ –≤—Л—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї–Є –Є–Ј –љ–∞–≥—А–∞–і–љ—Л—Е —Б–њ–Є—Б–Ї–Њ–≤.

–Ш—Е –±—Л–ї–Њ —В—А–Њ–µ: –Х–≥–Њ—А–Њ–≤, –Ъ–∞–љ—В–∞—А–Є—П –Є –С–µ—А–µ—Б—В. –Т —В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В, –Ї–Њ–≥–і–∞ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ 30 –∞–њ—А–µ–ї—П 1945 –≥–Њ–і–∞ –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ч–Є–љ—З–µ–љ–Ї–Њ –і–∞–ї –њ—А–Є–Ї–∞–Ј –≤–Њ–і—А—Г–Ј–Є—В—М –љ–∞ —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥ –Ј–љ–∞–Љ—П –Я–Њ–±–µ–і—Л, –љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М —Н—В–Є—Е —В—А–Њ–Є—Е –љ–Є –і–ї—П –Ї–Њ–≥–Њ –љ–µ –Є–Љ–µ–ї–∞ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є—П. –Ш–Љ–µ–ї –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є—Е –±–Њ–µ–≤–Њ–є –Њ–њ—Л—В: —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В –Х–≥–Њ—А–Њ–≤ –Є –Љ–ї–∞–і—И–Є–є —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В –Ъ–∞–љ—В–∞—А–Є—П –±—Л–ї–Є —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–∞–Љ–Є, –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є —Б –љ–∞—З–∞–ї–∞ –≤–Њ–є–љ—Л, –∞ –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –С–µ—А–µ—Б—В –≤–Њ–µ–≤–∞–ї –µ—Й–µ –љ–∞ —Д–Є–љ—Б–Ї–Њ–є. –Ю–љ –±—Л–ї —И–Є—А–Њ–Ї–Њ–њ–ї–µ—З–Є–є, –і—О–ґ–Є–є –Љ—Г–ґ—З–Є–љ–∞ —Б –Љ–Њ—Й–љ—Л–Љ–Є —А—Г–Ї–∞–Љ–Є, —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –Є –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–є, –Ї–∞–Ї —В—А–∞–Ї—В–Њ—А. –Э–Њ —Б–µ–є—З–∞—Б, –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ-—Г–Ї—А–∞–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –≤–Њ–є–љ—Л –Є –њ–∞—В—А–Є–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В—Г–њ–µ–љ–Є—П, –Љ—Л –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —Б–Ї–∞–ґ–µ–Љ, —З—В–Њ —Н—В–Є —В—А–Њ–µ –±—Л–ї–Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–є, –≥—А—Г–Ј–Є–љ –Є —Г–Ї—А–∞–Є–љ–µ—Ж. –Ш –Њ–љ–Є –њ–Њ–ї–µ–Ј–ї–Є.

–Ю–љ–Є —И–ї–Є –≤ —В–µ–Љ–љ–Њ—В–µ –њ–Њ –љ–µ–Ј–љ–∞–Ї–Њ–Љ—Л–Љ –Є –љ–µ–њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ –Ї—Г–і–∞ –≤–µ–і—Г—Й–Є–Љ –і–ї–Є–љ–љ—Л–Љ –Ї–Њ—А–Є–і–Њ—А–∞–Љ, —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є, –њ–∞–і–∞–ї–Є, –њ—А–Њ–±–Є—А–∞–ї–Є—Б—М –њ–Њ —А–∞–Ј–±–Є—В—Л–Љ –њ—А–Њ–ї–µ—В–∞–Љ, –њ—А–Є—З–µ–Љ –С–µ—А–µ—Б—В –њ–Њ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї –і–≤—Г–Љ —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–∞–Љ —Б–≤–Њ–Є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ—Л–µ –њ–ї–µ—З–Є –Є –љ–µ–Њ–±–Њ–Ј—А–Є–Љ—Г—О —Б–њ–Є–љ—Г –Є –њ–Њ–і—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї –Є—Е. –Ґ–∞–Љ, –≥–і–µ –і—Л—А–∞ –≤ –ї–µ—Б—В–љ–Є—З–љ–Њ–Љ –њ—А–Њ–ї–µ—В–µ –±—Л–ї–∞ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –≤–µ–ї–Є–Ї–∞ –Є –љ–µ —Е–≤–∞—В–∞–ї–Њ –і–∞–ґ–µ —Б–њ–Є–љ—Л –Є –њ–ї–µ—З –С–µ—А–µ—Б—В–∞, –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б—В—А–µ–Љ—П–љ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О —А–∞–Ј–і–Њ–±—Л–ї –≤ –≥–Њ—А—П—Й–µ–Љ —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥–µ —Е–Њ–Ј—П–є—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–є –≥—А—Г–Ј–Є–љ –Ъ–∞–љ—В–∞—А–Є—П. –Э–∞ –Ї—А—Л—И—Г —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥–∞ –њ–µ—А–≤—Л–Љ –њ–Њ–і–љ—П–ї—Б—П –ї–µ–є—В–µ–љ–∞–љ—В –С–µ—А–µ—Б—В, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ, —Г–±–µ–і–Є–≤—И–Є—Б—М, —З—В–Њ –љ–µ–Љ—Ж–µ–≤ –љ–µ—В, –≤—Л–њ—Г—Б—В–Є–ї –Є–Ј-–Ј–∞ —Б–≤–Њ–µ–є –Њ–≥—А–Њ–Љ–љ–Њ–є —Б–њ–Є–љ—Л –і–≤—Г—Е —А–∞–Ј–≤–µ–і—З–Є–Ї–Њ–≤ —Б–Њ –Ј–љ–∞–Љ–µ–љ–µ–Љ. –Ю–љ –Њ—Е—А–∞–љ—П–ї –Є—Е –≤ –і—Л–Љ–љ–Њ–Љ –љ–µ–±–µ –С–µ—А–ї–Є–љ–∞, —Б—В–Њ—П –љ–∞ –Ї—А—Л—И–µ —Б –∞–≤—В–Њ–Љ–∞—В–Њ–Љ –≤ —А—Г–Ї–∞—Е, –њ–Њ–Ї–∞ –Њ–љ–Є —В–µ–ї–µ—Д–Њ–љ–љ—Л–Љ –Ї–∞–±–µ–ї–µ–Љ –њ—А–Є–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞–ї–Є –Ј–љ–∞–Љ—П –Ї —Б—В–∞—В—Г–µ. –°–љ–Є–Ј—Г –њ–Њ –љ–Є–Љ —Б—В—А–µ–ї—П–ї–Є, –і—А–µ–≤–Ї–Њ —А–∞—Б—Й–µ–њ–Є–ї–∞ –њ—Г–ї—П. –Ь–Њ–≥—Г—З–Є–є –С–µ—А–µ—Б—В –љ–µ –Ј–љ–∞–ї, —З—В–Њ –≤ —Н—В–Њ—В –Љ–Њ–Љ–µ–љ—В –≤—Б—П –ї–Є–љ–Є—П —Б–≤—П–Ј–Є –Њ—В —Ж–µ–љ—В—А–∞ –С–µ—А–ї–Є–љ–∞ –і–Њ —Ж–µ–љ—В—А–∞ –Ь–Њ—Б–Ї–≤—Л —А–∞—Б–Ї–∞–ї—П–µ—В—Б—П –Њ—В –Ј–≤–Њ–љ–Ї–Њ–≤. –Ъ–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ч–Є–љ—З–µ–љ–Ї–Њ –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г 150-–є –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –®–∞—В–Є–ї–Њ–≤—Г, –®–∞—В–Є–ї–Њ–≤ –Ј–≤–Њ–љ–Є–ї –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А—Г 79-–≥–Њ –Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Я–µ—А–µ–≤—С—А—В–Ї–Є–љ—Г, —В–Њ—В — –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г 3-–є —Г–і–∞—А–љ–Њ–є –∞—А–Љ–Є–µ–є –Ъ—Г–Ј–љ–µ—Ж–Њ–≤—Г, —В–Њ—В — –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і—Г—О—Й–µ–Љ—Г 1-–Љ –С–µ–ї–Њ—А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —Д—А–Њ–љ—В–Њ–Љ –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Г, —В–Њ—В — –°—В–∞–ї–Є–љ—Г –≤ –Ъ—А–µ–Љ–ї—М, —З—В–Њ–±—Л —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М: «–Ч–љ–∞–Љ—П –Я–Њ–±–µ–і—Л –љ–∞–і —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥–Њ–Љ!»

–Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –С–µ—А–µ—Б—В –±—Л–ї —Г–Ї—А–∞–Є–љ—Ж–µ–Љ –Є–Ј-–њ–Њ–і –°—Г–Љ, –≤ –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В –њ–µ—А–µ–ґ–Є–≤—И–Є–Љ –≥–Њ–ї–Њ–і–Њ–Љ–Њ—А. –Ґ–∞–є–љ–∞ —З–µ–ї–Њ–≤–µ—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—Б–Є—Е–Є–Ї–Є –љ–µ–њ–Њ–і–≤–ї–∞—Б—В–љ–∞ —Г—З–µ–љ—Л–Љ –Є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—П–Љ, –Є –њ–Њ—Н—В–Њ–Љ—Г –Љ—Л –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Г–Ј–љ–∞–µ–Љ, –Ї–∞–Ї –њ–Њ–≤–ї–Є—П–ї–Є –љ–∞ —Н—В–Њ–≥–Њ —Б–Є–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞ —Б –±–Њ—А—Ж–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є —И–µ–µ–є –Є —А—Г—Б—Л–Љ–Є –≤–Њ–ї–Њ—Б–∞–Љ–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –і–µ—В—Б—В–≤–∞. –°–µ–Љ—М –Є–Ј —И–µ—Б—В–љ–∞–і—Ж–∞—В–Є –µ–≥–Њ –±—А–∞—В—М–µ–≤ –Є —Б–µ—Б—В–µ—А —Г–Љ–µ—А–ї–Є. –Х–≥–Њ —А–Њ–і–Є—В–µ–ї–Є, –Я—А–Њ–Ї–Њ–њ –Є –Ъ—А–Є—Б—В–Є–љ–∞, —Г–Љ–µ—А–ї–Є –≤ 1932 –≥–Њ–і—Г, –Ї–Њ–≥–і–∞ –µ–Љ—Г –±—Л–ї–Њ 11 –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –≥–Њ–ї–Њ–і–∞—О—Й–Є–µ –ї—О–і–Є –±–µ–Ј —Б–Є–ї –ї–µ–ґ–∞–ї–Є –љ–∞ —Г–ї–Є—Ж–∞—Е. –Т –Ъ—А–∞—Б–љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О –Њ–љ –њ–Њ—И–µ–ї –і–Њ–±—А–Њ–≤–Њ–ї—М—Ж–µ–Љ. –Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ-–њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Г—З–Є–ї–Є—Й–µ, —Н–≤–∞–Ї—Г–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ –Є–Ј –Ы–µ–љ–Є–љ–≥—А–∞–і–∞ –≤ –®—Г—О, –Є –њ–Њ—В–Њ–Љ —Б–ї—Г–ґ–Є–ї –Ј–∞–Љ–њ–Њ–ї–Є—В–Њ–Љ –≤ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ–∞ –°—В–µ–њ–∞–љ–∞ –Э–µ—Г—Б—В—А–Њ–µ–≤–∞. –Я–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Є–Љ–µ–≤—И–Є–є –њ—П—В—М —А–∞–љ–µ–љ–Є–є –Э–µ—Г—Б—В—А–Њ–µ–≤ –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞–ї –≤ –≥–Њ—Б—В–Є –Ї –С–µ—А–µ—Б—В—Г –≤ –†–Њ—Б—В–Њ–≤-–љ–∞-–Ф–Њ–љ—Г, –Њ–љ–Є –њ–Є–ї–Є, –Є —В–Њ–≥–і–∞ —Б–Є–ї—М–љ–Њ –≤—Л–њ–Є–≤—И–Є–є –Э–µ—Г—Б—В—А–Њ–µ–≤ —Б–љ–Є–Љ–∞–ї —Б –≥—А—Г–і–Є –Ј–≤–µ–Ј–і—Г –У–µ—А–Њ—П –Є –Њ—В–і–∞–≤–∞–ї –µ–µ –С–µ—А–µ—Б—В—Г. –Э–Њ —В–Њ—В –љ–µ –±—А–∞–ї.

–С–µ—А–µ—Б—В, –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –Є –ї–∞–≥–µ—А—П —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є–є —Б–љ–∞—З–∞–ї–∞ –≥—А—Г–Ј—З–Є–Ї–Њ–Љ, –∞ –њ–Њ—В–Њ–Љ –њ–µ—Б–Ї–Њ—Б—В—А—Г–є—Й–Є–Ї–Њ–Љ –љ–∞ –Ј–∞–≤–Њ–і–µ «–†–Њ—Б—В—Б–µ–ї—М–Љ–∞—И», –≤—Б—О —Б–≤–Њ—О –ґ–Є–Ј–љ—М –љ–µ –Љ–Њ–≥ —Б–Љ–Є—А–Є—В—М—Б—П —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ –µ–≥–Њ –≤—Л—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї–Є –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Ї–∞ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї–µ–љ–љ—Л—Е –љ–∞ –Ј–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –Ј–∞ –≤–Ј—П—В–Є–µ —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥–∞. –Ш –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј —Б–њ–Є—Б–Ї–∞, –љ–Њ –Є –Є–Ј –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є: –≤ –љ–µ–є –Њ—Б—В–∞–ї–Є—Б—М –Ъ–∞–љ—В–∞—А–Є—П –Є –Х–≥–Њ—А–Њ–≤, –∞ –С–µ—А–µ—Б—В –љ–Є–≥–і–µ –љ–µ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–ї—Б—П. –Э–∞ –ї–Є—Ж–µ –Є –љ–∞ –ї–∞–і–Њ–љ—П—Е —Г –љ–µ–≥–Њ –±—Л–ї–Є —И—А–∞–Љ—Л –Њ—В –љ–Њ–ґ–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ–љ –Њ–і–љ–∞–ґ–і—Л –≤—Л—А–≤–∞–ї –Є–Ј —А—Г–Ї –љ–µ–Љ—Ж–∞ –≤ —А—Г–Ї–Њ–њ–∞—И–љ–Њ–Љ –±–Њ—О, —И—А–∞–Љ—Л –љ–µ –±–Њ–ї–µ–ї–Є, –∞ –і—Г—И–∞ –Њ—В –љ–µ—Б–њ—А–∞–≤–µ–і–ї–Є–≤–Њ—Б—В–Є –љ—Л–ї–∞, –±–Њ–ї–µ–ї–∞, –љ–µ –Ј–∞–ґ–Є–≤–∞–ї–∞. –≠—В–Њ—В –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ—Л–є –Є –Њ—З–µ–љ—М –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –±—Л–ї –Ї–∞–Ї-—В–Њ —Б—В—А–∞–љ–љ–Њ –Є —Б—В—А–∞—И–љ–Њ –≤–Њ—Б–њ—А–Є–Є–Љ—З–Є–≤ –Ї–Њ –≤—Б–µ–Љ—Г, —З—В–Њ –Ї–∞—Б–∞–ї–Њ—Б—М –µ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М, –і–Њ–њ—А–∞—И–Є–≤–∞–≤—И–Є–є –µ–≥–Њ –њ–Њ –і–µ–ї—Г –Њ —А–∞—Б—В—А–∞—В–µ –≤ –Ї–Є–љ–Њ–Ї–∞—Б—Б–µ (–Њ–і–љ–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–Є–Љ –Њ—В–і–µ–ї–Њ–Љ –Ї–Є–љ–Њ—Д–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є), —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ –µ—Й–µ –њ—А–Њ–≤–µ—А–Є—В—М, –≥–і–µ –Њ–љ –Њ—В—Б–Є–ґ–Є–≤–∞–ї—Б—П –≤–Њ –≤—А–µ–Љ—П –≤–Њ–є–љ—Л, –С–µ—А–µ—Б—В –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—П –≤–Љ–µ—Б—В–µ —Б–Њ —Б—В—Г–ї–Њ–Љ –≤ –Њ–Ї–љ–Њ. –Х–Љ—Г –і–∞–ї–Є –і–µ—Б—П—В—М –ї–µ—В, –Њ–љ –Њ—В—Б–Є–і–µ–ї –≤ –њ–µ—А–Љ—Б–Ї–Є—Е –ї–∞–≥–µ—А—П—Е –і–≤–∞ –≥–Њ–і–∞ —Б–µ–Љ—М –Љ–µ—Б—П—Ж–µ–≤ –Є –≤—Л—И–µ–ї –њ–Њ –∞–Љ–љ–Є—Б—В–Є–Є. –§—А–Њ–љ—В –Є –≤–Њ–є–љ—Г –Њ–љ –љ–µ –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–ї –∞–і–Њ–Љ, —Е–Њ—В—П —Б–њ–∞–ї —В–∞–Љ –≤ —Б–љ–µ–≥—Г –Є —Е–Њ–і–Є–ї –њ–Њ —В—А—Г–њ–∞–Љ, –∞ –ї–∞–≥–µ—А—П –Є —В–Њ, —З—В–Њ –Њ–љ —В–∞–Љ —Г–≤–Є–і–µ–ї –Є –њ–µ—А–µ–ґ–Є–ї —Б—А–µ–і–Є —Г–≥–Њ–ї–Њ–≤–љ—Л—Е, — –љ–∞–Ј–≤–∞–ї.

–Ч–≤–∞–љ–Є–µ –У–µ—А–Њ—П –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –°–Њ—О–Ј–∞ –Ј–∞ –≤–Ј—П—В–Є–µ —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥–∞ –њ–Њ–ї—Г—З–Є–ї–Є –≤—Б–µ, –Ї—А–Њ–Љ–µ –љ–µ–≥–Њ: —Б–µ—А–ґ–∞–љ—В—Л –Х–≥–Њ—А–Њ–≤ –Є –Ъ–∞–љ—В–∞—А–Є—П, –Ї–Њ–Љ–±–∞—В –Э–µ—Г—Б—В—А–Њ–µ–≤, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –њ–Њ–ї–Ї–∞ –Ч–Є–љ—З–µ–љ–Ї–Њ, –Ї–Њ–Љ–∞–љ–і–Є—А –і–Є–≤–Є–Ј–Є–Є –®–∞—В–Є–ї–Њ–≤, –Ї–Њ–Љ–Ї–Њ—А–њ—Г—Б–∞ –Я–µ—А–µ–≤—С—А—В–Ї–Є–љ. –І–Є—В–∞—П —Б—В–∞—А—Л–µ, –≤–µ—В—Е–Є–µ, –њ–Њ–ґ–µ–ї—В–µ–≤—И–Є–µ –љ–∞–≥—А–∞–і–љ—Л–µ –ї–Є—Б—В—Л, —П –≤–Є–і–µ–ї, –Ї–∞–Ї —Н—В–Њ –±—Л–≤–∞–µ—В: –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ–µ –і–≤–Є–ґ–µ–љ–Є–µ —Б–Є–љ–Є–Љ, –ґ–Є—А–љ—Л–Љ –Ї–∞—А–∞–љ–і–∞—И–Њ–Љ — –Є –љ–µ—В –Њ—А–і–µ–љ–∞, –Є –Ј–∞–±—Л—В –њ–Њ–і–≤–Є–≥, –Є —З—М—П-—В–Њ –ґ–Є–Ј–љ—М –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–∞–њ–µ—А–µ–Ї–Њ—Б—П–Ї. –Х—Б—В—М –і–≤–µ –њ—А–∞–≤–і–Њ–њ–Њ–і–Њ–±–љ—Л—Е –≤–µ—А—Б–Є–Є —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —Б–ї—Г—З–Є–ї–Њ—Б—М —Б –С–µ—А–µ—Б—В–Њ–Љ. –Ю–і–љ–∞ —Г—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ—В, —З—В–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤–µ–љ–љ—Л–є –Ї–∞–њ–Є—В–∞–љ —Б —А—Г—Б—Л–Љ —З—Г–±–Њ–Љ, —Б–Є–і—П –≤ –Ј–∞–љ—П—В–Њ–Љ –µ–≥–Њ –±–∞—В–∞–ї—М–Њ–љ–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є –≥–µ—Б—В–∞–њ–Њ, —А–∞–Ј–і–∞–≤–∞–ї —Б–≤–Њ–Є–Љ –±–Њ–є—Ж–∞–Љ —И–≤–µ–є—Ж–∞—А—Б–Ї–Є–µ —З–∞—Б—Л –Є–Ј –Ї–Њ—А–Њ–±–Ї–Є, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ–Њ–є –≤ —Б–µ–є—Д–µ, –∞ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Ј–∞ —З–∞—Б–∞–Љ–Є –њ—А–Є—И–µ–ї —Б–Љ–µ—А—И–µ–≤–µ—Ж, –µ–Љ—Г –Њ–љ –љ–µ –і–∞–ї: «–ѓ –≤–∞—Б –≤ –±–Њ—О –љ–µ –≤–Є–і–µ–ї… –° —В–∞–Ї–Њ–є –і–ї–Є–љ–љ–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–є –Ї —Ж–µ—А–Ї–≤–Є –Є–і–Є—В–µ, —В–∞–Љ –њ–Њ–і–∞—О—В». –Т—В–Њ—А–∞—П –≤–µ—А—Б–Є—П —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Ц—Г–Ї–Њ–≤ –≤—Л—З–µ—А–Ї–љ—Г–ї –С–µ—А–µ—Б—В–∞ –Є–Ј –љ–∞–≥—А–∞–і–љ–Њ–≥–Њ —Б–њ–Є—Б–Ї–∞, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –љ–µ –ї—О–±–Є–ї –њ–Њ–ї–Є—В—А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤.

–†–∞–±–Њ—З–Є–є —Б—В–∞–ї–µ–ї–Є—В–µ–є–љ–Њ–≥–Њ —Ж–µ—Е–∞ –С–µ—А–µ—Б—В –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–є —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї. –°–Є–ї–∞ –і–µ–ї–∞–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б–њ–Њ–Ї–Њ–є–љ—Л–Љ. –Т –Ь–µ–ї–Є—В–Њ–љ–µ –Ъ–∞–љ—В–∞—А–Є–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –С–µ—А–µ—Б—В –њ–Њ–і—Б–∞–ґ–Є–≤–∞–ї –≤ —В–Њ—В —Е–Њ–ї–Њ–і–љ—Л–є –Є –≤–µ—В—А–µ–љ—Л–є –∞–њ—А–µ–ї—М—Б–Ї–Є–є –і–µ–љ—М –љ–∞ —В–Њ–є —А–∞–Ј–±–Є—В–Њ–є –≤–і—А—Л–Ј–≥, –њ—А–Њ—Б—В—А–µ–ї–Є–≤–∞–µ–Љ–Њ–є –ї–µ—Б—В–љ–Є—Ж–µ –≤ —Б—В–∞—А–Њ–Љ –Ј–і–∞–љ–Є–Є —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥–∞, –≤–µ—А—Е–љ–Є–µ —Н—В–∞–ґ–Є –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –µ—Й–µ –±—Л–ї–Є –Ј–∞–љ—П—В—Л –љ–µ–Љ—Ж–∞–Љ–Є, –±—Л–ї —Е–Њ—А–Њ—И–Є–є –≥—А—Г–Ј–Є–љ—Б–Ї–Є–є —И–Є–Ї. –Я–Њ–і—В—П–љ—Г—В—Л–є, –Љ–Њ–ї–Њ–і—Ж–µ–≤–∞—В—Л–є –Ь–µ–ї–Є—В–Њ–љ –Ъ–∞–љ—В–∞—А–Є—П, 2 –Љ–∞—П —Б—В–Њ—П–≤—И–Є–є –љ–∞ –≤–µ—А—И–Є–љ–µ –Ї—Г–њ–Њ–ї–∞ —А–µ–є—Е—Б—В–∞–≥–∞ –Є –Ї—А–Є—З–∞–≤—И–Є–є «—Г—А–∞!», —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–Њ–Љ –Љ—П—Б–љ–Њ–≥–Њ –Њ—В–і–µ–ї–∞ –љ–∞ –°—Г—Е—Г–Љ—Б–Ї–Њ–Љ —А—Л–љ–Ї–µ, –ї—О–±–Є–ї –і–Њ—А–Њ–≥–Є–µ –Ї–Њ—Б—В—О–Љ—Л –Є, –њ—А–Є–µ–Ј–ґ–∞—П –≤ —Б—В–Њ–ї–Є—Ж—Г, –ґ–Є–ї –≤ –љ–Њ–Љ–µ—А–µ –ї—О–Ї—Б –≥–Њ—Б—В–Є–љ–Є—Ж—Л «–Ь–Њ—Б–Ї–≤–∞». –Р –С–µ—А–µ—Б—В –њ–Њ—Б–ї–µ –≤–Њ–є–љ—Л –ґ–Є–ї —Б —Б–µ–Љ—М–µ–є –≤ —Е–Є–±–∞—А–µ, –≥–і–µ —Г–і–Њ–±—Б—В–≤–∞ –≤–Њ –і–≤–Њ—А–µ, –Ј–µ–Љ–ї—П–љ–Њ–є –њ–Њ–ї –Є –≤ –Њ–Ї–љ–∞ –і—Г–µ—В.

–Э–Њ—П–±—А—М—Б–Ї–Є–Љ –≤–µ—З–µ—А–Њ–Љ 1970 –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–Љ –њ–µ—А–µ—Е–Њ–і–µ –°–µ–ї—М–Љ–∞—И –≤ –†–Њ—Б—В–Њ–≤–µ —В–Њ–ї–њ–∞ —А–≤–∞–љ—Г–ї–∞ –Ї –њ–Њ–і—Е–Њ–і—П—Й–µ–є —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–µ. –Ц–µ–љ—Й–Є–љ–∞ –≤–µ–ї–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї—Г –Ј–∞ —А—Г–Ї—Г. –Ы—О–і–Є, —Б—В—А–µ–Љ–Є–≤—И–Є–µ—Б—П —Г—Б–њ–µ—В—М –Ї —Б—Е–Њ–і—П—Й–Є–Љ—Б—П –і–≤–µ—А—П–Љ, —Б–Љ—П–ї–Є –ґ–µ–љ—Й–Є–љ—Г –Є –≤—Л–±—А–Њ—Б–Є–ї–Є –і–µ–≤–Њ—З–Ї—Г –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є–µ –њ—Г—В–Є, –њ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ —Г–ґ–µ –љ–∞–ї–µ—В–∞–ї–∞ –µ—Й–µ –Њ–і–љ–∞ —Н–ї–µ–Ї—В—А–Є—З–Ї–∞. –Ь—Г–ґ—З–Є–љ–∞ –≤ —З–µ—А–љ–Њ–Љ –њ–∞–ї—М—В–Њ –±—А–Њ—Б–Є–ї—Б—П –Ј–∞ –і–µ–≤–Њ—З–Ї–Њ–є –Є –≤—Л—В–Њ–ї–Ї–љ—Г–ї –µ–µ –Є–Ј-–њ–Њ–і –њ–Њ–µ–Ј–і–∞. –≠—В–Њ –±—Л–ї –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–є –С–µ—А–µ—Б—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є, –Ї–∞–Ї –≤—Б–µ–≥–і–∞ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П, –≤–µ–ї –≤–љ—Г–Ї–∞ –Є–Ј –і–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б–∞–і–∞. –Т–љ—Г–Ї—Г –±—Л–ї–Њ –њ—П—В—М –ї–µ—В. –Ю–љ –≤–µ—А–љ—Г–ї—Б—П –і–Њ–Љ–Њ–є –Њ–і–Є–љ: «–Ь–∞–Љ–∞, –∞ –і–µ–і—Г—И–Ї—Г –њ–Њ–µ–Ј–і –њ–µ—А–µ–µ—Е–∞–ї!»