–Я–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М –≤—Б–µ —В–µ–≥–Є

–Т —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П —В.–љ. –µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Ж—Л –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є —В–µ–Ј–Є—Б –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ: «–Ф–∞, —В–∞—В–∞—А—Л –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ. –Э–Њ –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ: –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, –Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л, –Є –Ї–Є—В–∞–є—Ж—Л. –Ф—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–∞—З–ї–Є–≤—Л, —З–µ–≥–Њ –Є–Љ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М.

–Т —Б–≤–Њ—С –≤—А–µ–Љ—П —В.–љ. –µ–≤—А–∞–Ј–Є–є—Ж—Л –≤—Л–і–≤–Є–љ—Г–ї–Є —В–µ–Ј–Є—Б –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ: «–Ф–∞, —В–∞—В–∞—А—Л –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ. –Э–Њ –≤ —В–µ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞ –ґ–µ—Б—В–Њ–Ї–Њ –≤–Њ–µ–≤–∞–ї–Є –≤—Б–µ: –Є —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ, –Є –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л, –Є –Ї–Є—В–∞–є—Ж—Л. –Ф—А—Г–≥–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ —Г–і–∞—З–ї–Є–≤—Л, —З–µ–≥–Њ –Є–Љ –і–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Њ—Б—В–Є—В—М.

–Ф–ї—П —В–Њ–≥–Њ —З—В–Њ–±—Л —А–∞–Ј–Њ–±—А–∞—В—М—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –ґ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–Њ—И–ї–Њ –≤ XIII –≤. –љ–∞ –†—Г—Б–Є, –њ–Њ–њ—А–Њ–±—Г—О –Њ—В–≤–µ—В–Є—В—М –љ–∞ —А—П–і –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤:

–І—В–Њ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї–Є –Є–Ј —Б–µ–±—П —Б—А–µ–і–љ–µ–≤–µ–Ї–Њ–≤—Л–µ –Ї–Њ—З–µ–≤–љ–Є–Ї–Є, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Є –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—Л?

–Ъ–∞–Ї –І–Є–љ–≥–Є—Б-—Е–∞–љ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї —Б–≤–Њ—О –љ–µ–њ–Њ–±–µ–і–Є–Љ—Г—О –∞—А–Љ–Є—О?

–І—В–Њ –љ–∞–Љ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ –Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–є –∞—А–Љ–Є–Є XIII –≤.?

–Ъ–∞–Ї–Є–Љ –≤ —Н—В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ –љ–∞ –†—Г—Б–Є?

–Ъ–∞–Ї –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Њ –Љ–Њ–љ–≥–Њ–ї—М—Б–Ї–Њ–µ –љ–∞—И–µ—Б—В–≤–Є–µ?

–Я–Њ—З–µ–Љ—Г —А—Г—Б—Б–Ї–Є–µ –њ–Њ—В–µ—А–њ–µ–ї–Є –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ?

–Я–Њ—З–µ–Љ—Г –Є–≥–Њ –њ—А–Њ–і–ї–Є–ї–Њ—Б—М —В–∞–Ї –і–Њ–ї–≥–Њ? –Ш —В.–њ.

–Ъ–љ—П–Ј—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є – –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–Њ—А–Њ–≤ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†—Г—Б–Є XIII –≤–µ–Ї–∞

–Ъ–љ—П–Ј—М –Р–ї–µ–Ї—Б–∞–љ–і—А –Э–µ–≤—Б–Ї–Є–є – –Њ–і–љ–∞ –Є–Ј —Б–∞–Љ—Л—Е –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л—Е –Є –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤—Л–Ј—Л–≤–∞—О—Й–Є—Е –љ–∞–Є–±–Њ–ї—М—И–µ–µ –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Б–њ–Њ—А–Њ–≤ —Д–Є–≥—Г—А–∞ –≤ –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –†—Г—Б–Є XIII –≤–µ–Ї–∞

–Ф–Њ —Б–Є—Е –њ–Њ—А –Њ –±–Є—В–≤–µ –њ–Њ—З—В–Є –љ–Є—З–µ–≥–Њ –љ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ. –Ґ–∞–Ї, –љ–µ –љ–∞–є–і–µ–љ–Њ –і–∞–ґ–µ —В–Њ—З–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П. –Ґ–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞—В–Є—З–љ—Л–Љ –Њ—Б—В–∞—С—В—Б—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ —З–Є—Б–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є —Б—А–∞–ґ–∞–≤—И–Є—Е—Б—П –≤–Њ–є—Б–Ї, –Є—Е —Б–Њ—Б—В–∞–≤–µ, —Е–Њ–і–µ —Б—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П, –њ–Њ—В–µ—А—П—Е. –Э–µ —П—Б–љ—Л –і–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ —Ж–µ–ї–Є –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–±–Њ—А—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е —Б—В–Њ—А–Њ–љ.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л - –Є—Б–њ–∞–љ—Ж—Л –Є –њ–Њ—А—В—Г–≥–∞–ї—М—Ж—Л, –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л - –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В—Л, —В–Њ –Ї –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—О (—В—Г–Ј–µ–Љ—Ж–∞–Љ, –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ–∞–Љ) –Њ–љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –Ї –і–Є–Ї–∞—А—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –Є –Љ–µ—З–Њ–Љ –≤–µ—Б—В–Є –Ї –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—О. –° —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –Є –≤ –Ш–љ–і–Є—О. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Т–∞—Б–Ї–Њ –і–∞ –У–∞–Љ—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Ш–љ–і–Є—О –ї–Є—И—М –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–Є—П, —П—А–Ї—Г—О –Є —Й–µ–і—А—Г—О —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –±–Њ–≥–∞—З–Њ–Љ –ї—О–±–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ —Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –µ–µ –Ј–µ–Љ–ї—О.

–Ъ–Њ–≥–і–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л - –Є—Б–њ–∞–љ—Ж—Л –Є –њ–Њ—А—В—Г–≥–∞–ї—М—Ж—Л, –∞–љ–≥–ї–Є—З–∞–љ–µ –Є —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Л - –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–Њ–≤—Л–µ —Б—В—А–∞–љ—Л –Є –Ї–Њ–љ—В–Є–љ–µ–љ—В—Л, —В–Њ –Ї –Љ–µ—Б—В–љ–Њ–Љ—Г –љ–∞—Б–µ–ї–µ–љ–Є—О (—В—Г–Ј–µ–Љ—Ж–∞–Љ, –∞–±–Њ—А–Є–≥–µ–љ–∞–Љ) –Њ–љ–Є –Њ—В–љ–Њ—Б–Є–ї–Є—Б—М –Ї–∞–Ї –Ї –і–Є–Ї–∞—А—П–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ –Ї—А–µ—Б—В–Њ–Љ –Є –Љ–µ—З–Њ–Љ –≤–µ—Б—В–Є –Ї –њ—А–Њ—Б–≤–µ—Й–µ–љ–Є—О. –° —В–∞–Ї–Є–Љ–Є —Г–±–µ–ґ–і–µ–љ–Є—П–Љ–Є –Ї–Њ–ї–Њ–љ–Є–Ј–∞—В–Њ—А—Л –њ—А–Є—И–ї–Є –Є –≤ –Ш–љ–і–Є—О. –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Є—Е –≤–µ–Ї–Њ–≤ –њ–Њ—Б–ї–µ –њ–ї–∞–≤–∞–љ–Є—П –Т–∞—Б–Ї–Њ –і–∞ –У–∞–Љ—Л –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Ж—Л –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є –Ш–љ–і–Є—О –ї–Є—И—М –Ї–∞–Ї –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї –Њ–±–Њ–≥–∞—Й–µ–љ–Є—П, —П—А–Ї—Г—О –Є —Й–µ–і—А—Г—О —Б–Ї–∞–Ј–Њ—З–љ—Г—О —Б—В—А–∞–љ—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –Љ–Њ–≥–ї–∞ —Б–і–µ–ї–∞—В—М –±–Њ–≥–∞—З–Њ–Љ –ї—О–±–Њ–≥–Њ, –Ї—В–Њ —Б—В—Г–њ–Є–ї –љ–∞ –µ–µ –Ј–µ–Љ–ї—О.

–Ъ–∞–Ї —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ—Л –њ–Њ–і—Е–Њ–і–Є–Љ –Ї –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–µ, –њ–Њ—З–µ–Љ—Г –Є –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є —Ж–Є–≤–Є–ї–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞, —В–Њ –Њ—Б–Њ–Ј–љ–∞–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞—И —Б–њ–Є—Б–Њ–Ї –Є–Ј –і–≤–∞–і—Ж–∞—В–Є –Њ–і–љ–Њ–≥–Њ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –і–∞–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Є–і–∞ —А–∞—Б–њ–∞–і–∞–µ—В—Б—П –≤ —Б–≤—П–Ј–Є —Б —Н—В–Є–Љ –љ–∞ –і–≤–µ –≥—А—Г–њ–њ—Л. –Я—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Є–Ј –љ–∞—И–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –∞—Д—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—О –Ї –њ—А–µ–і—И–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞–Љ —В–Њ–≥–Њ –ґ–µ –≤–Є–і–∞. –Ш–Ј –љ–Є—Е –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –≤ —Б—В–Њ–ї—М —В–µ—Б–љ—Л—Е —Б—Л–љ–Њ–≤–љ–µ-–Њ—В–µ—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е, —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Б–Њ–Љ–љ–µ–≤–∞—В—М—Б—П –≤ –Є—Е –Њ—В–і–µ–ї—М–љ–Њ–Љ –±—Л—В–Є–Є, –≤ —В–Њ –≤—А–µ–Љ—П –Ї–∞–Ї —В–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ, —З—В–Њ –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П —Б –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ–њ–Њ–ї–Њ–ґ–љ–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л —И–Ї–∞–ї—Л, —Б–≤—П–Ј–∞–љ—Л [—Б–Њ —Б–≤–Њ–Є–Љ–Є –Њ—В–µ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞–Љ–Є] –љ–∞—Б—В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б–≤–Њ–±–Њ–і–љ–Њ, —З—В–Њ –Љ–µ—В–∞—Д–Њ—А–∞, –њ—А–µ–і–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–µ–Љ–∞—П –њ–Њ–љ—П—В–Є–µ–Љ –∞—Д—Д–Є–ї–Є–∞—Ж–Є–Є, –Ї–∞–Ї –Љ–Њ–ґ–µ—В –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П, —Г–≤–µ–і–µ—В –љ–∞—Б —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ. –Э–Њ –љ–µ –±—Г–і–µ–Љ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В—М. –≠—В–Є –њ—П—В–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –≤ –±–Њ–ї—М—И–µ–є –Є–ї–Є –Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –∞—Д—Д–Є–ї–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ—Л—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤ —Б–Њ—Б—В–∞–≤–ї—П—О—В –≥—А—Г–њ–њ—Г, –Њ—В–ї–Є—З–љ—Г—О –Њ—В —В–µ—Е —И–µ—Б—В–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –≤–Є–і–µ—В—М, –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–ї–Є –њ—А—П–Љ–Њ –Є–Ј –њ—А–Є–Љ–Є—В–Є–≤–љ–Њ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є. –Т–Њ–Ј–љ–Є–Ї–љ–Њ–≤–µ–љ–Є—О –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Є—Е —И–µ—Б—В–Є –Љ—Л –Є —Г–і–µ–ї–Є–Љ —Б–µ–є—З–∞—Б —Б–≤–Њ–µ –≤–љ–Є–Љ–∞–љ–Є–µ. –≠—В–Њ –µ–≥–Є–њ–µ—В—Б–Ї–Њ–µ, —И—Г–Љ–µ—А—Б–Ї–Њ–µ, –Љ–Є–љ–Њ–є—Б–Ї–Њ–µ, –і—А–µ–≤–љ–µ–Ї–Є—В–∞–є—Б–Ї–Њ–µ, –Љ–∞–є—П–љ—Б–Ї–Њ–µ –Є –∞–љ–і—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞.

–°—А–µ–і–Є –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–∞ –Ј–∞–≥–∞–і–Њ–Ї —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –Є—Б—В–Њ—А–Є–Є –µ—Б—В—М —В–∞–Ї–Є–µ, –Њ –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –љ–µ –ї—О–±—П—В. –Ю–і–љ–∞ –Є–Ј –љ–Є—Е —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞, —Б—Л–љ–∞ –Ї–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–љ—П–Ј—П –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А–∞ –°–≤—П—В–Њ—Б–ї–∞–≤–Є—З–∞. –Т –њ–∞–Љ—П—В–Є –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П —Б–ї–Є–ї–Њ—Б—М —Б –њ—А–Њ–Ј–≤–Є—Й–µ–Љ –Ю–Ї–∞—П–љ–љ—Л–є. –Ґ—А—Г–і–љ–Њ –љ–∞–є—В–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –і–µ—П—В–µ–ї—П, —З—М—П —Е–∞—А–∞–Ї—В–µ—А–Є—Б—В–Є–Ї–∞ –љ–∞ –њ—А–Њ—В—П–ґ–µ–љ–Є–Є —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є–є –±—Л–ї–∞ –±—Л —Б—В–Њ–ї—М –Ї—А–∞—В–Ї–Њ–є, –Є—Б—З–µ—А–њ—Л–≤–∞—О—Й–µ–є –Є –±–µ–Ј–ґ–∞–ї–Њ—Б—В–љ–Њ–є. –Ъ–∞–ґ–µ—В—Б—П, –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е –љ–∞–і–µ–ґ–і –љ–∞ –њ—А–Њ—Й–µ–љ–Є–µ –њ–Њ—В–Њ–Љ–Ї–Њ–≤ —Г –°–≤—П—В–Њ–њ–Њ–ї–Ї–∞ –љ–µ—В –Є –±—Л—В—М –љ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—В. –Э–Њ —В–∞–Ї –ї–Є —Н—В–Њ?

–Т 1960 –≥. –≤ –°–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Є–є —Б–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В –Р–Э –°–°–°–† –њ–Њ—Б—В—Г–њ–Є–ї–∞ —Д–Њ—В–Њ–≥—А–∞—Д–Є—П –і–Њ—Й–µ—З–Ї–Є —Б –≤—Л—А–µ–Ј–∞–љ–љ—Л–Љ–Є –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–∞–Љ–Є. –Х–µ –њ—А–Є—Б–ї–∞–ї –±–Є–Њ–ї–Њ–≥ –°. –Я–∞—А–∞–Љ–Њ–љ–Њ–≤, –±–Њ–ї–µ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–є –њ–Њ–і –њ—Б–µ–≤–і–Њ–љ–Є–Љ–Њ–Љ –°. –Ы–µ—Б–љ–Њ–є. –Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –ї–µ—В –Њ–љ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ–Љ —Г–і–Є–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –њ–∞–Љ—П—В–љ–Є–Ї–∞ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є — —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ–Њ–є "–Т–ї–µ—Б–Њ–≤–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є". –§—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –µ–µ –Є –±—Л–ї –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ –љ–∞ —Н–Ї—Б–њ–µ—А—В–Є–Ј—Г –≤ –°–ї–∞–≤—П–љ—Б–Ї–Є–є –Ї–Њ–Љ–Є—В–µ—В.

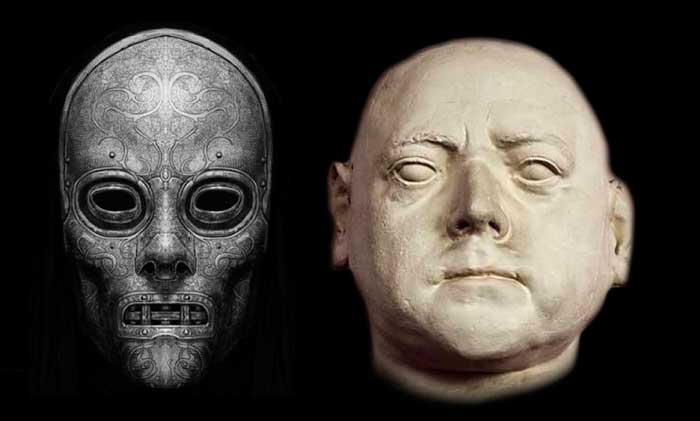

–С—Л–ї –ї–Є –Я–µ—В—А I —А—Г—Б—Б–Ї–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ? –Т–Њ–њ—А–Њ—Б —Н—В–Њ—В –љ–µ —Б—В–Њ–ї—М –∞–±—Б—Г—А–і–µ–љ, –Ї–∞–Ї –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П –љ–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –≤–Ј–≥–ї—П–і. –Ш –Ј–∞–і–∞–≤–∞—В—М –µ–≥–Њ –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ —Б—В–∞–ї–Є –љ–µ —Б–µ–є—З–∞—Б, –∞ –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–µ—Е—Б–Њ—В –ї–µ—В –љ–∞–Ј–∞–і, –љ–Њ –±–Њ–ї—М—И–µ–є —З–∞—Б—В—М—О —И–µ–њ–Њ—В–Њ–Љ.

–Т –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–∞—Е –њ—А–Њ—И–ї–Њ–≥–Њ —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П –≤–Њ –§—А–∞–љ—Ж–Є–Є –≤—Л—И–ї–∞ –≤–µ—Б—М–Љ–∞ –ї—О–±–Њ–њ—Л—В–љ–∞—П –Ї–љ–Є–ґ–µ—З–Ї–∞. –Х–µ –∞–≤—В–Њ—А –њ—Л—В–∞–ї—Б—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М, —З—В–Њ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В–∞... –љ–Є–Ї–Њ–≥–і–∞ –љ–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Њ! –І—В–Њ "—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є –С–Њ–љ–∞–њ–∞—А—В" - –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –љ–µ—З—В–Њ –≤—А–Њ–і–µ –Љ–∞—Б—Б–Њ–≤–Њ–є –≥–∞–ї–ї—О—Ж–Є–љ–∞—Ж–Є–Є, –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ —Б—В–∞—А–Є–љ–љ—Л—Е –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –њ–Њ–≤–µ—А–Є–є. –Ф–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М –Љ–∞—А—И–∞–ї–Њ–≤ –Э–∞–њ–Њ–ї–µ–Њ–љ–∞ (–Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е –љ–∞ —Б–∞–Љ–Њ–Љ –і–µ–ї–µ –±—Л–ї–Њ –≤–Њ–≤—Б–µ –љ–µ –і–≤–µ–љ–∞–і—Ж–∞—В—М - –Р.–С.) –Њ–±—К—П–≤–ї—П–ї–Є—Б—М "–њ—А–µ–ї–Њ–Љ–ї–µ–љ–Є–µ–Љ –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞–љ–Є–Є